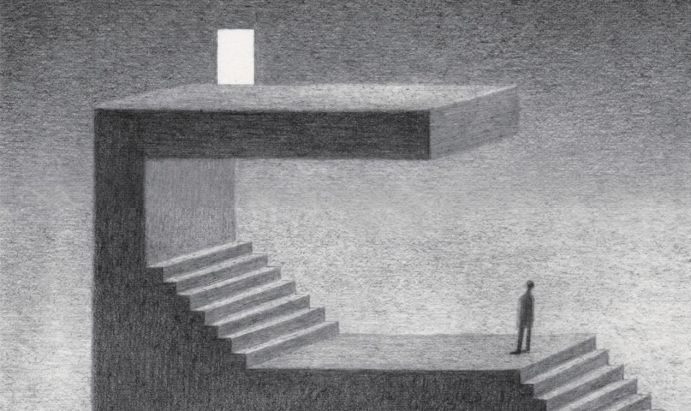

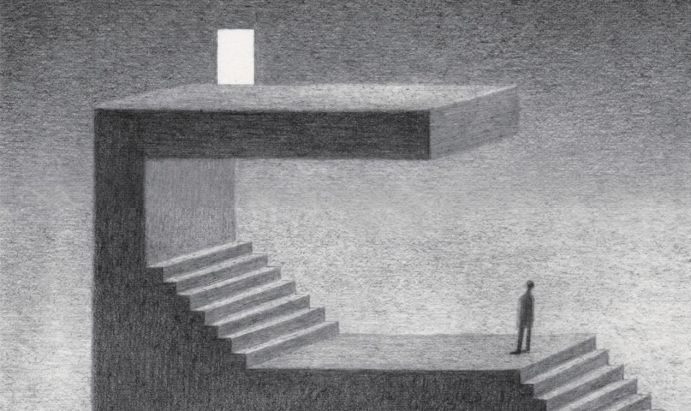

我是谁?

我们的时代是一个实用的时代。如果遵循这个时代的逻辑,我们不禁要问:人文学在我们的时代里究竟有何用?我想,人文学不能为我们提供牛奶面包,不能为花花绿绿的世界再增添一抹色彩,它不能帮你找工作,甚至它都不能保证你会有个“光明的未来”。然而,对于某些人而言,人文学却可以成为时代病症的“解毒剂”,成为他们克服现实、寄放精神的处所。

如果读者敏感,就会留意我在这里使用的限定词“对于某些人而言”。本文的宗旨不在于向所有人灌输一种观点,笔者也没有雄心去与所有人达成一种共识,一种“公共理性”(哈贝马斯)。与此相比,我的理想更在于与生活中的“一些人”做一点交流,告诉他们在终日劳顿奔波而又局促的日子里,一个人可以在哪里寄放一颗“不合时宜”的心灵。

如果说我们时代最根本的问题在于人失和于己,那么,人文学最根本的用处就在于它可以增进人对自我的了解,即“自识”,进而使人做到和情顺性、从容不迫。

我们大家一定不会陌生“认识你自己”这则镌刻在德尔菲阿波罗神殿上的训诫。事实上,“认识你自己”在欧洲文化的源头希腊文化的遗产中一直占有显赫的位置。在亚里士多德《诗学》中受到高度评价的索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》即是一次关于“了解自我”的探险之旅。忒拜国瘟疫流行,国王俄狄浦斯派人到德尔菲祈求神示,被告知必须找到杀害老国王拉伊俄斯的凶手方能化解这场灾难,可俄狄浦斯不知道自己正是那弑父娶母的罪人。牧羊人被传唤,他说出了一句晴天霹雳般的话:“我觉得那孩子可怜,就交给了别国的人。”最后,俄狄浦斯的妻子并母亲伊俄卡斯忒自杀,他则挖掉双眼将自己放逐荒野。“自识”成了他的宿命。

在俄狄浦斯身上,“认识你自己”这则训诫可以被更具体地表述为“我是谁”。在经历了一系列的探查、寻访、对质之后,他发现自己竟回到了生命的起点:他是拉伊俄斯和伊俄卡斯忒的儿子,一个被神明宣判终将杀父娶母并试图挣脱命运圈套的人最后还是落入了神明布下的罗网。

与俄狄浦斯相比,现代人的命运也许更加不幸,这一方面因为我们面临的环境和问题更复杂, 另一方面我们也不像俄狄浦斯那样背负身世之谜。对于俄狄浦斯来说,解开身世之谜就等于回答了“我是谁”。可是,对于现代人而言,即便我确知自己是某某人的儿子,再引申开去,我是某某的丈夫、妻子、父亲、母亲、恋人、朋友,即便我可以把与自己相关的所有关系都条分缕析地说个明明白白,我也无法解开命运给我设定的谜团:我是谁? 因此,对于这个吊诡的问题,实证主义者或许会说它是一个伪环境纠缠的现代人,回答这个问题似乎成了我们宿命,因为如果我们不能发现自己身上更为稳定的那个“是”,我们就会像被播撒在风中的种子,无法落地生根,无法“成人”。

如何发现到我的“是”,我想这涉及对一个非常重要的词“reality”的理解。这个词有两个特别鬼魅的词义,一为“现实”,一为“真实”。由于这个词兼二义,我们常常会情不自禁地把“现实” 等同为“真实”。比如,一个孩子选专业时过于顺从自己的兴趣爱好,并且这个兴趣爱好又显得“不合时宜”时,父母则会告诉孩子你要现实些,言外之意是你不要太耽于幻想(非真实)。在这个例子中,“现实”被理解为“人群里的真实“。可是, 如果这个孩子偏巧是一个命中注定能坚持信守对于自己而言的“真实”(开始表现为“稳定的个人兴趣爱好”,后则或可表现为独立的观念和生活方式)的人,并在自己所选择的领域里取得成功呢? 这一事实却不会帮助人们修正他们对于“真实”的理解,即“真实”不是生活里大多数人眼中的“现实”。相反,人们把“真实”这个问题消解掉,他们会换一个角度说这个孩子从小就是一个有理想有抱负的人。

然而,何谓“真实”(the quality of being“real”)?它当有两个层面,一方面“真实”是“人群中的真”,即我们眼前大家都可以看到或接受的一张桌子、椅子、一本书、牛奶、面包、一部好车、宽敞的厨房和露天阳台、大多数人的看法和选择。另一方面,“真实”是个人感受和认知的“真”。正因此,孩子们才会把黑板上的一个“圆圈”看成是“太阳”和“布娃娃脸上的酒窝儿”。如果我们可以回过头去看看人类精神形态的历史,后一层面的“真实”往往比前一层面更为“真”(因为它可以在时空中驻留),尽管我们不能就此否决前一层面的“真”为“非真”。所谓“真”,我想,它应该有这样一种品质,即:它必须能够持久和统一,必须具有“有机性”,有前后一贯的“稳定性”。换言之,尽管我们都是受时空限制的肉身,但人的使命就在于在流变的时空中寻找“稳定”和“永恒”,寻找可以将我们的生命串联起来的那个持久的“意向”。如何才可找到“真”?它永远不会在我们自身之外,而只能在我们自身里面。我们必须学会“向里活着”,才可把握流动的时空,才能找到那个稳定的“是”,才能和谐自持。何以言此?因为“所有从外部降临到人身上的东西都是空虚的和不真实的”,况且,外在的力量(环境)若想发挥作用,全需理性的督促, 而人被证明恰恰不能只是理性的动物。所以,理性所发挥的作用终究是暂时的,而一旦理性达到了它的极限,“非理性”的力量自然就会浮现。这个道理我们并不陌生,不论是在个人身上,还是在民族国家的历史上,应该说我们能够看到这样的例子比比皆是。

一个人应对自我成为一个谜

人可以回答“我是谁”吗?人可以了解自己吗?人可以认识自己吗?很多时候,我们不都感到“自我”对于“我”来说,不啻是个谜吗?然而, 事实未必如此,因为“我”常常会用“确定性”, 更确切地说,用“公共理性”把“自我”编程,让“自我”在理性的威慑下潜入遗忘。正是因为看到了人在“确定性”里的沉沦,丹麦思想家克尔凯郭尔才说:“一个人不仅应当对他人成为一个谜,而且也应对自我成为一个谜。”

什么是“确定性”?“确定性”即是我可以筹划、可以思考、可以把握的东西,秋毫无犯、条理分明、结构清晰,一切都在我的努力和控制之中。这种“确定性”无疑是以控制自然为旨归的科学的归宿,但人若把这一原则一味地借用到生活中,不仅仅会损害他人,甚而会伤及自身,乃至生活本身,因为“对于生活而言,真理的反面也是真理”(桑塔格)。正因为很多人不能认识到这一点,我们才会抱着自己的观念和看法要求别人,将生活(真实的生活)套入自己脑子里的“应然意识(the sense of “ought to”),即“确定性”之中。

2002年,笔者在美期间搜集了研究《献给艾米莉的一束玫瑰》的文献。在数十篇,乃至上百篇的文章中,只有3个词最吸引我:“dignity”、“larger-than-life”,以及布尔迪厄分析这篇小说时所用的标题“A Reflecting Story”中的“Reflecting”。其余两词我暂且不说,单单是“larger-than-life”这个表述就让人着迷。这个表述在商务印书馆与牛津大学出版社联合出版的第6版《牛津高级英汉双解字典》中被解释为“更有趣的;更活跃的(因而可能更引人注目)”。我想,这个解释还不如字面意思,即“大于生活”的力量更真实,表达更传神。但是此处的生活不是前文的“生活”,而是我们“头脑中主观构想的生活”。仔细想想,我们生活中许许多多的矛盾不都是因为我们主观设想生活或某个人应该是什么样子,而偏偏生活或那个人就是达不到我们的期望才滋生出来的吗?我们凭什么要求生活或他人要符合我们的主观臆想?当我们这样做的时候,当别人不听我们的劝告,我们对对方说“你不应该固执己见”的时候,不恰恰暴露出我们自己的僵化、狭隘和武断吗?究其实,我们是在用自己脑子里的“确定性”去要求对方。

因此,为了回答“我是谁”,我们必要冲出“确定性”的魔网,增加自己心灵的广度和厚度, 有能力承受生活中超出我们接受限度的东西,此即中国古人所云:厚德以载物。

人文为什么可以超越“单薄的理性”?

如果,对于一些人而言,了解当属他们的生命意义之所在,那么人文学之功能恰恰在于它可以帮助他们抵制“确定性”的入侵,超越约定俗成, 让他们了解并认识到生活的真正本质,乃至于人的真正本质均在“逻辑之外”,在“因果链条”被切断的地方(昆德拉),这里的“逻辑”和“因果链条”都是上文理性的借尸还魂。

人文为什么可以超越“单薄的理性”,帮助我们认识自己呢?这是因为人文艺术具有本质上的开放性。首先,人文学不拘泥于固定的某一门学科, 它所涵盖的多种艺术学科可以帮助我们寻找自己, 帮助对抗自己和现实的僵硬(拘泥于条文和成规、现在的观念和思想,并在制度力量的作用下放弃对自我和存在的追问)。其次,人文学更重要的环节在于它对探索者的呵护。严格而言,任何学科都是在历史之维度内展开的,因此对于人文学任何一门学科的学习都是对历史的回溯:特定的人在特定的时空条件之下通过对特定问题的反思而探索的关于存在的真理。

然而,如果人文学的学习者过分专注于“历史”而忘却了自己所身处的“现在”,如果他们把人文学的学习当作适应教育体制的一种技术手段, 那么他们就会害上蒙田所说的“文殛”:被知识灼伤。“关于人文学的已经死去的知识”不是人文学,人文学的用处就在于让你卸去知识的负担,让你在学习知识的过程中变成一个“活着的人”,让你成为你自己。事实上,在我们的生活中,为了知识而学习知识,害上“文殛”的人可不在少数。这些人往往在制度的庇护下在固执于一己之见的同时打压异己之见,认为自己的学术成果为“真”。即使它们不是“永恒真理”,也是为通向“永恒真理”而迈出的一大步。正因此,你才会看到他们在说话、发表观点时的那种“强硬”和“自信”。在这些人的身上,我们看不到谦卑、看不到开放、看不到感恩和从容、看不到敬畏和神秘。“敬畏”和“神秘”固然不是进行学问研究的基本条件,尤其不能是进行科学研究的前提。不过这样说也未必尽然,因为许多现代科学家,包括爱因斯坦在内,不都是从科学这条追求“确定性”和“明晰”的路上看到了神的存在吗?既然如此,为什么“敬畏”和“神秘”不能成为人们进行研究的起点和终点呢? 为什么我们要自负地张弛自己僵固的对于理性的信念而使自己远离生活的丰富和无限呢?生命的美好和神奇不正是在于它的丰富和无限吗?如果生活真的成了铁板一块,那么,“活着”或是“成为一个人”除了服从和顺应之外,还会意味着什么?

告慰“良知”的乡愁

然而,通过人文艺术的学习学着去认识自己, 学会放弃“确定性”从而让自己的心灵变得更加“柔韧”,这远不是一件轻而易举、一蹴而就的事,它甚而提示的倒是苦难与不幸。让我们再回到俄狄浦斯身上来切入这个问题。俄狄浦斯本可以“勒住命运的缰绳”,中途抽身而退,因为有先知已经警告过他就是那凶手本人,但是,他只相信自己遭遇过的现实,他看不到在他的现实版本背后还有一个更大的神秘。然而最后,这个系身于自身现实的人在命运的力量面前不得不跪地称臣。

“自识”虽然成为俄狄浦斯的宿命,但因而也成就了他的尊严。正是在这个意义上,我们说对于俄狄浦斯来讲,“自识”除了提示拨开身份的谜团之外,还意味着认识自己的有限和罪疚。在更重要的意义上,“自识”成为“良知的觉醒”。

现代人似乎很少谈“良知”了,摩罗曾经在《耻辱者手记》里记述过的一则尘封于历史的故事彰显了良知的力度。德军在苏联战场溃败,沦为俘虏。他们跋涉了几天几夜之后疲惫不堪饥渴难忍。在德军列队行走的路两侧是苏联百姓,他们怒目圆睁地看着让他们家破人亡、妻离子散、骨肉分离的侵略者,人群里燃烧着愤怒的焦渴。就在这时,一位苏联妇女提着水袋走向一个俘虏,旁观的人群里一阵骚动……

在这则故事里,我们之所以会说这位不知名姓的苏联妇女具有良知,乃在于她抗拒自己所处身的“时空”以及受制于这时空的意识形态的腐蚀,她拒绝对于人的狭隘的技术分类(被侵略者和侵略者)而选择遵从自己的“良知”。正是借由“良知”,她才将自己还原为人,将德军俘虏还原为人。

虽然战争的硝烟离我们渐行渐远,但是悬在我们头上的技术和制度的“紧箍咒”却变得越来越紧,我们谁还能像这位苏联妇女一样有勇气和尊严对抗技术和制度的僵化?我们谁还可以真正从容地行走于世?

正是在这个意义上,对于有些人而言,人文学的学习才会成为告慰“良知”的乡愁,帮助他们克服在大众时代里直面而来的孤独和寂寞。

现代世界是一个复杂而矛盾重重的世界,它的复杂和矛盾不仅造成了相对主义的流行,人人各自为政,这种境况颇像德国导演赫尔措格的一部影片的名字《人人为自己,上帝反大家》,更为严重的是,这种复杂和矛盾使得任何言说和行为都失去它们的意义,因为即便人是一个理性的动物(可以克己和超越),他也只是一个受制的理性的动物(受制于基因、性别、成长环境、后天教育等因素), 这也就意味他的言说和行为总会成为其自身的投影。波兰导演基耶斯洛夫斯基所忧虑的恰恰是人的“碎片化”,即失和、失根的生存状态。对这种“碎片化”的生存情况,基耶斯洛夫斯基的回答是《蓝》中的救世绝唱。

即使我拥有天使般的嗓音

如果我没有爱

我就像一个空心铜管乐器

即使我有预言的天赋

而且能解释所有的玄机

还有所有的知识

即使我有足够的信念

去把最高大的山峰移开

如果我没有爱

我什么都没有

爱需要耐心

爱需要善心

它可以容忍一切

它给予希望

爱永远都不会坠落

预言也有落空的时候

语言总是不休止的

知识会慢慢淡去

现在我们需要忍受……

信念、希望和爱

而其中最伟大的

那就是爱

我想这就是人文学:让知识慢慢淡去,让我们学会爱,爱自己,爱他人,爱社会,爱一草一木。

(END)

往期精选

点击图片查看完整内容

▼

发表评论