我们为大连做了一次CT,看到了百余年前的伤痕与野心

大连中山广场 ©️ 李钢 / 新华社

大连花园城市的底色是抹不去的历史印迹

从巴洛克至现代网格,背后却是两个国家的权力流转;

当美不再代表美,而是国家的伤痕,

城市应持有怎样的姿态去保留记忆?

意大利建筑师Aldo Rossi曾在他的著作《城市建筑学》(L'architettura della città)中提出:“城市是人们集体记忆的场所。”他同时也提出:“形态分析是研究城市的一个最重要的工具。”

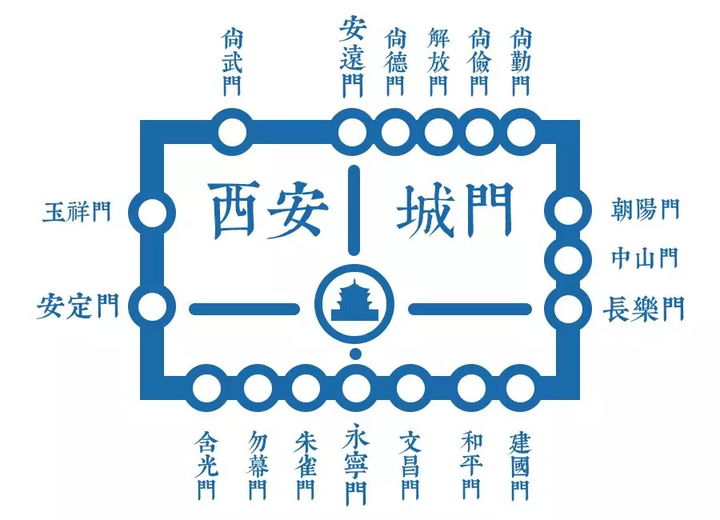

所谓城市形态学(Urban morphology),正是基于城市规划学科的框架下,从城市外部几何形态,城市内部建筑、用地、功能性的格局的样态与变化研究地区性质关系的子学科。看似细分的领域,实际上它所涉及到的部分则常常从我们所了解的文化与历史共识出发:如北京西安如今方正的城市布局便脱胎于典型的中国以周礼为原型的古代平原都城,反观国外罗马、佛罗伦萨等同样有相当历史积淀的古城,却因不同文明呈现出巨大的差异。

《周礼·考工记》中的“王城图”方正的城墙中九横九纵的道路凸显了中国古代都城严格的等级制度。©️ Google Books

西安城墙各城门平面图示 ©️ 碧海风 / Wikimedia Commons

西安现存的明城墙是在当时唐长安城皇城上建设而成的,其四方的格局正是脱胎于《周礼》中对中国都城的设想 ©️ 陕西文化网

泛泛而谈无意义。我们将聚焦于中国著名的沿海花园城市大连,从一个城市最基本的问题——交通拥堵出发,梳理大连城市形态的历史脉络。

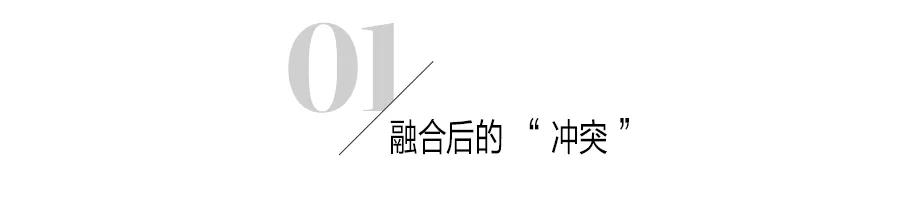

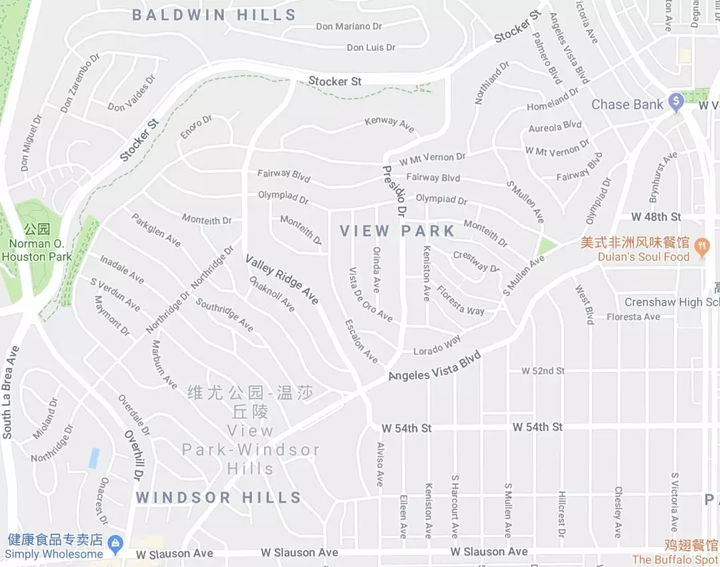

在高德地图联合中国社会科学院共同发布的《2019年Q1中国主要城市交通分析》中,大连位列中国拥堵城市排行榜第11位,超过长沙、南京、武汉、上海等城市。无论参照人口数量,人口密度和中心城区的面积,大连均小于上述几个省会城市或直辖市,影响大连交通的重要因素不单单是人,而是大连市中心城区的路网规划。

市中心的中山区、西岗区、沙河口区为最拥挤的三个城区 ©️ 高德交通大数据

尽管拿路网形态作为判断交通健康状态的标准比较片面,但它却拥有一定的借鉴意义。如今大连市中心城区(中山区,西岗区,沙河口区)是大连市人口密度最大的三个区,其中沙河口区人口密度达到了每平方公里近两万人(2010年数据),因而在交通报告中,沙河口区也成为了最拥堵的城区。如果当我们观察大连市的路网形态时,会发现在中山区和西岗区的路网呈现两种完全不同的形态。

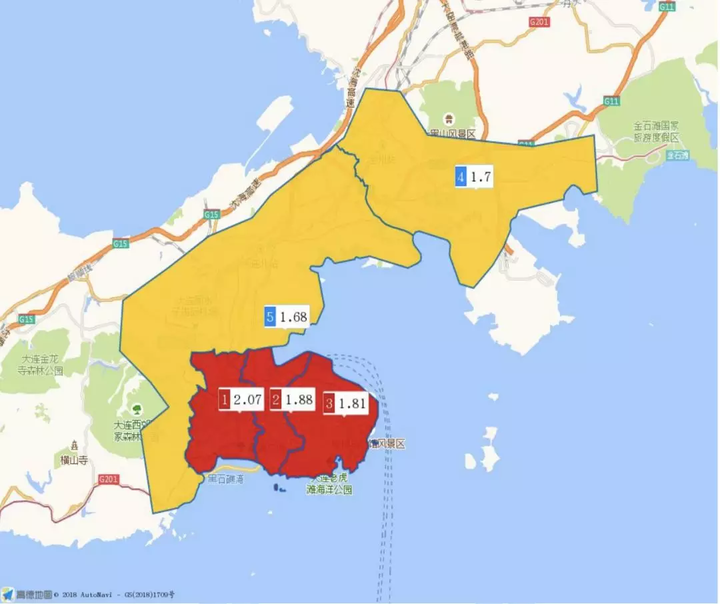

中山区与西岗区交界处路网较为混乱。©️ Google Earth

中山区是通过几大广场之间放射状的道路互相连接的典型巴洛克式路网;而西岗区则为常见的网状路网。而在这两个区交界部分从新开区路以东至解放路路网形态则较为混乱,正是这种混乱则会加重交通的拥堵。该路网状态被著名的城市规划记者Grady Clay在他的著作《放大,如何阅读美国城市》中将它称之为 “Break” (冲突),而在此地的路网的冲突不仅是由于地形高度的变化,同时却也记载了两段割裂的历史。

洛杉矶郊区的温莎丘陵打破了周围的网状路网结构 ©️ Google Earth

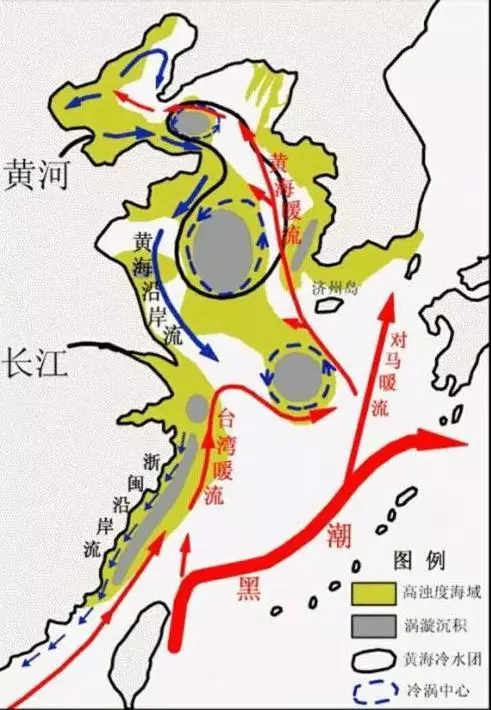

大连所处的辽东半岛历史可追溯到新石器时代,但尽管如此,大连的建城史却不算漫长。19世纪初期,从第一次鸦片战争开始,当海上力量不断受到重视时,受黑潮分支的黄海暖流影响的“不冻港”大连湾的战略地位也不断升高。

黄海暖流造就了大连湾终年不冻。

大连曾被沙俄命名为“达尔尼”,在俄语中意指远方的城市。大连殖民史的印记不仅仅是这个名字,大连港周边的城市规划也将它记录下来。

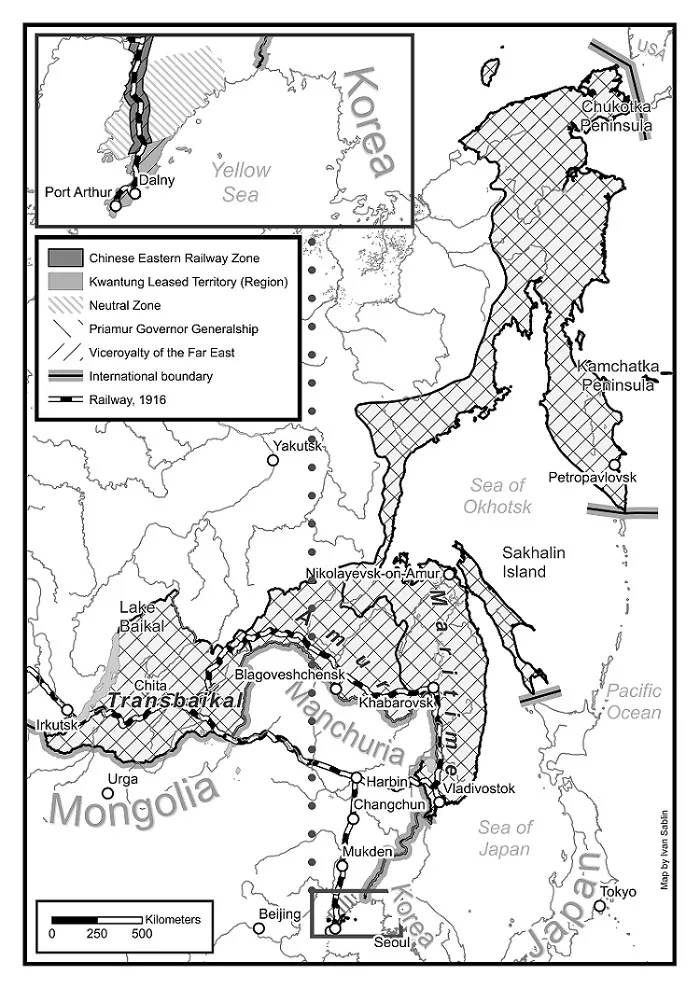

在1896年签订的《清俄御敌互相援助条约》(又称《中俄密约》)中,沙俄获得了在东北修筑铁路的权利,而修筑铁路的目的一是为了绕过崎岖的外兴安岭,直接从中国东北到达海参崴;二则是觊觎大连这一天然的不冻港。在1898年沙俄确认了铁路线路将从满洲里入境后,在同年便签订了《旅大租地条约》,侵占了旅顺与大连。

沙俄在中国东北修建的圣彼得堡一路通向辽东半岛的大连港 ©️ Slavic Review

大连湾做为商港是当时最好的选择,与此同时还有不远的旅顺作为军港支援。沙俄当时意在将大连建设为全世界的贸易中心,在1899年便开始规划城市蓝图,于1901年整体分区工作已经完成,大连城的建设即将开始。

我们是否能从城市规划中看到沙俄对大连的野心?当然。

大连俄罗斯风情街(原工程师大街)上的达里尼市政厅 ©️ TGXQ

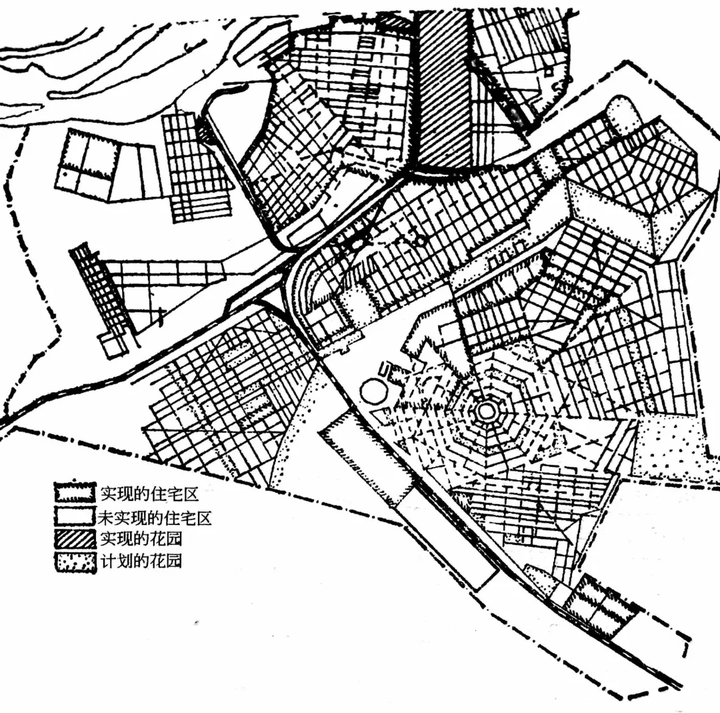

沙俄当时的规划区约等于现如今的中山区和部分西岗区。市北是火车站,市东沿海则是港口。这座建筑在小渔村上的新城选用了当时流行的巴洛克式城市规划,通过几个大型广场,市中心尼古拉耶夫广场(今中山广场)、红场(今港湾广场)、火车站前的市立广场(近胜利桥北广场)勾勒出整个城市的一级道路结构,同时中间设置小型广场互相连通成为二级道路。

1903年斯克里莫夫斯基在大连最后一年所做的规划,左侧中国人区与市中心欧洲人区用公共花园分隔开 ©️ Cornell University

从使用当时西方首都城市规划偏爱的巴洛克式规划方案不难看出,沙俄想借此加强在大连的殖民统治,以及宣扬大连在他们眼中的战略地位。同时也是一种所谓的“nostalgia”或是对故乡的复刻。

底特律城在1805年大火后1807年的规划案,也使用了巴洛克式设计 ©️ 99% Invisible

大连北部的哈尔滨市,也在1896年也因为《中俄密约》允许沙俄铁路穿过哈尔滨,1898年沙俄将铁路工程局设于哈尔滨,并起手规划哈尔滨城。在1923年哈尔滨的规划方案中,其中的马家沟地区,通过圆形广场外接环线的城市形态与莫斯科的城区相吻合。这种本国城市形态的再现,也是殖民者意识在城市规划上的一种投射。

沙俄在20世纪20年代对哈尔滨的规划中,马家沟河东侧西香坊的环形加放射状路网参照了莫斯科的城市规划

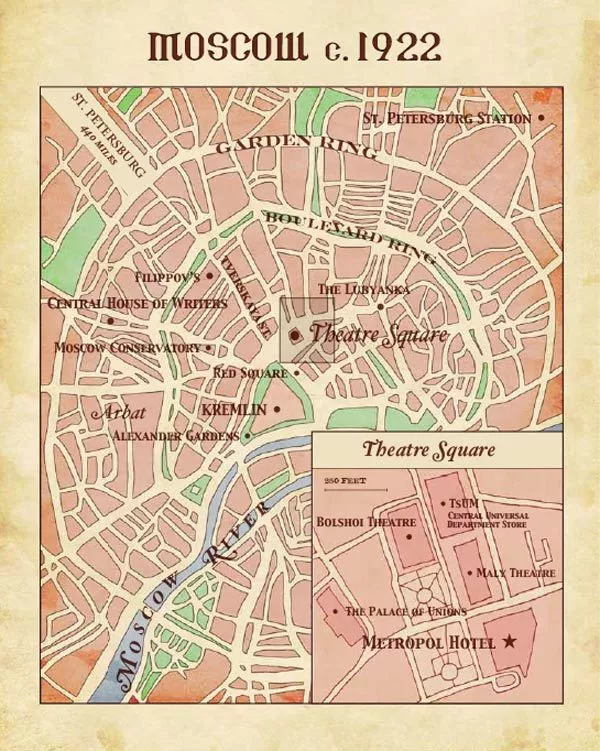

1922年的莫斯科地图,城市以红场为中心向外放射 ©️ Amor Towles

当时大连的城市规划师斯克里莫夫斯基为大连的规划一方面是强化统治者权力,另一方面从单纯规划角度而言也是诗意的。在当时欧洲现代城市设计已趋近成熟的时候,大连的设计图中参照了许多西方优秀的案例,例如天主教堂的位置(现杏林街与解放街交叉路口),仿照罗马西班牙广场,利用高差设计了大型台阶与广场与前方道路做区隔,但又能从高处俯视到前方的尼古拉耶夫广场。使得教堂这一宗教建筑更加壮观。

但可惜在1905年日俄战争后,随着《朴茨茅斯合约》的签订,当时的达尔尼市北落入日本手中,沙俄的铁路线与企业全部转让给日本,沙俄的远东之梦破碎。在之后的40年内,日本塑造了如今大连市中心另一半的形态——网格式路网。

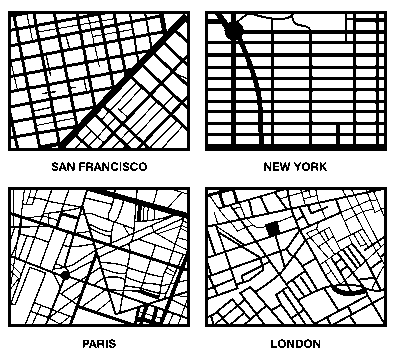

这一来源于最早农耕社会的借鉴自农田网络的道路系统,因其易于开发,易于建设的特质被沿用至今。尽管该规划类型在疏于城市建设的县市可能会造成城市景观单一,难以识别。但对于城市建设者而言,该类型则是最容易落地,也可随着城市发展成长的。

古罗马提姆加德(Timgad)遗址也展现了当时人们就开始使用网格路网规划城市 ©️ George Steinmetz

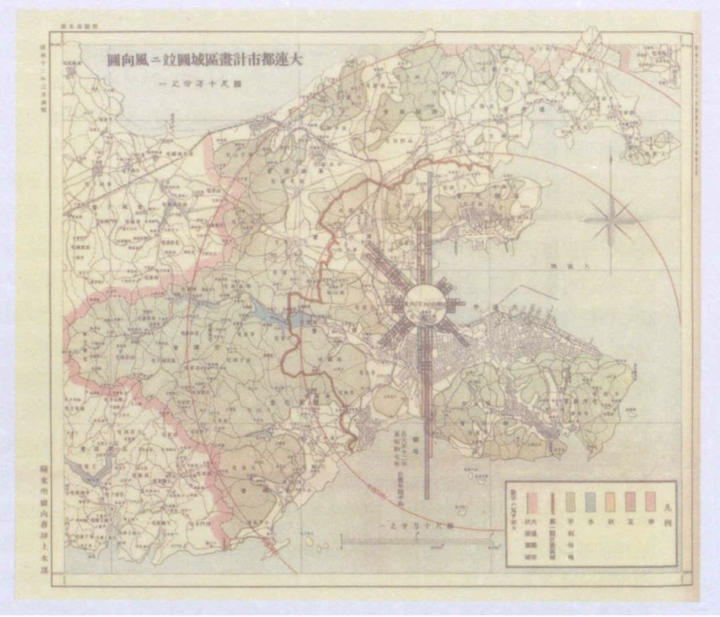

一直至1919年前,日本都维持着之前沙俄统治时期的城市形态,但随着城市人口扩张,以及企业、工厂在大连的落成,城市的密度也不断增大,在1919年,大连人口突破10万人,超出了当时沙俄的规划,关东厅发布了《市街扩张规划及地区区分》开始大连市的扩建。

当时提出的扩建计划向西延伸至沙河口,马栏河近6.77平方公里。在路网的选择上也选择了所谓的网状路网。这一路网不但提升了空间利用效率,同时也表现出时代已经从当时巴洛克时期的马车时代进入到电气及汽车的时代。而之后于1929年末开始的第二阶段的规划,日本殖民当局关东州厅更是将大连定位于百万人口的大城市,则更需要整齐现代的网状路网支撑,在城市规划上也实现现代化。

1933年的大连地图中市区仍以原先沙俄规划的部分作为城市重心。

正如纽约的典型网状路网代表了现代城市,反观华盛顿严谨的巴洛克式路网在意识形态上的意义远大于城市运作的功能意义。这也是为何华盛顿也是如今美国最为堵塞的城市之一。狭窄且交错的巴洛克式路网并不能满足现代城市的节奏。

网状路网可以随着城市形态变化 ©️ Next

但尽管如此,作为殖民者,一方面日本需要顾及城市运转的现实需求,同时也并未放弃城市在政治宣传层面的作用。1937年,日本全面侵华,关东洲厅从旅顺迁至大连,日本在中国殖民的政治力量也转移至此,日本的各大政府机构均落地当时的主干道常盘町(今中山路)的长者广场(今人民广场)。

现人民广场旁的大连市中级人民法院是当时日伪政府的关东地方法院

曾经,尽管在城市西侧已有相当的发展,但当时的大连仍是以城市东部和中部等大广场建构起的城市。自1937年长者广场权力的落定之后,大连逐渐演变成以长者广场为轴两遍对称的城市。而当年沙俄所修建的巴洛克式残余,在城市重心偏转的过程中也逐渐变成整个大连市的点缀。

1937年公布的大连城市规划,日本以将大连视为当时日本在中国殖民的权力中心 ©️ 蒋耀辉

自1949年建国后至今,随着旅顺市并入大连市成为旅顺口区,大连兴建第一个国家级开发区并之后将金县撤县改区,大连如今已成为一个多中心的大型城市。而当年日本与沙俄的统治痕迹也逐渐消逝,随着政治色彩的淡化变成了大连城市风景的一隅。

现在的大连宾馆曾被称为大和旅馆,由满铁经营管理,为当时日本军政要人活动使用 ©️ Kan Wu

大事记终究是“事记”,在岁月的洪流中会骤然消散。而所谓建筑,城市则成为探索它们的蛛丝马迹,见证了历史的“变”与“不变”。情感从何而来,怕不是几句空谈与喟叹,它早已篆刻在一座城市的骨骼中,是不需言说的共同记忆。

撰文、编辑 / AW

发表评论