敦煌文书自百年前现世以来,便一直是中外学者珍视的重要文献。除了佛经外,敦煌石室中还见有四部典籍、公私文书和其他宗教文献。借助新材料研究新问题的敦煌学,也成为了世界学术的新潮流,并始终保持着强大的活力。尤其是对于唐代西域史研究来说,敦煌文献提供了很多非常关键的史料。自唐太宗贞观年间至德宗贞元年间,唐朝经营西域达到百余年,丝绸之路的繁荣以及唐朝与突厥、突骑施、吐蕃的角逐,都是人类文明史上的灿烂篇章。如果仅仅是凭借传世史料中的记载是无法窥其全貌的,借助敦煌文献则可以让我们更加深入的了解这一光辉的历史画卷。这里就从几件敦煌文书入手,阐明敦煌文书对于唐代西域史研究具有的重要意义。实际上敦煌文献涵盖了归义军等更为宏大的历史场景,限于篇幅不及详述。

一、敦煌地志残卷所见丝路交通

虽然广义上来说玉门关、阳关以西的地区都可以称作西域,但汉唐时期狭义的西域通常是指今塔里木盆地及其周缘,亦即唐朝控制下的伊西北庭与安西四镇。这一地区自汉代以来就是丝绸之路的要冲,同时也是商旅往来贸易的重要中转站。由于高山和沙碛的阻隔,西域的绿洲城市之间通常是由特定的道路连接,这种特殊的地理形势也造就了西域复杂的政治格局和商贸网络的面貌。

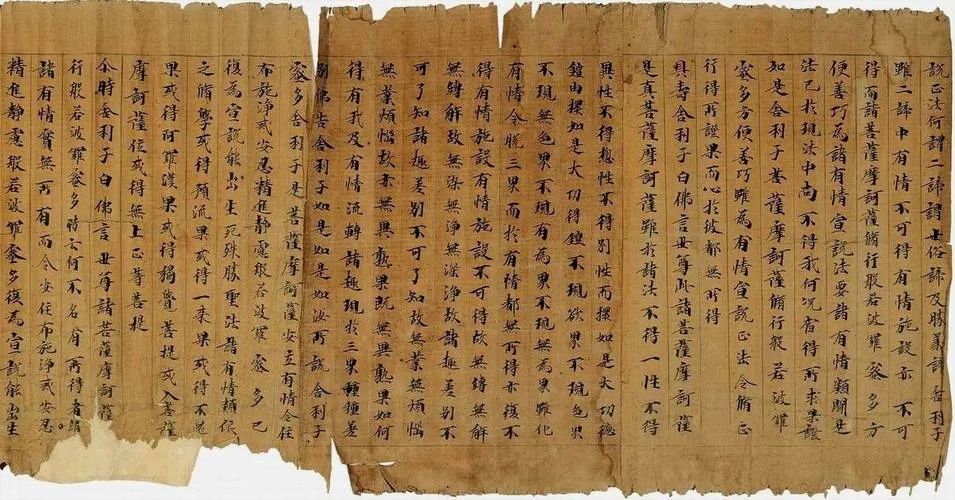

敦煌文献中的地志残卷,为我们细致地展现了丝绸之路交通的实态。其中尤为宝贵的是,法藏P. 2009《西州图经》详细记载了西州通往各地的11条道路。首先是向东通往伊州的赤亭道和新开道,其次是向北翻越天山通往北庭的花谷道、移摩道、萨捍道、突波道、乌骨道、他地道,再次是向东南穿越沙碛通往沙州的大海道,再次是向西北通往诸蕃部落的白水涧道,最后是向西南通往四镇地区的银山道。唐代西州位于今吐鲁番盆地,是唐朝最西面的正州。从《西州图经》的记载可以看出,西州可以连接河西、四镇以及天山以北的草原地带,实际上就是丝绸之路的一个极为重要的交通枢纽。这也提示我们丝绸之路并不仅仅是地图上城与城之间的简单连线,而是由无数条道路组合成的交通网络。

更为重要的是,《西州图经》中的每条道路都有里程、水草和可通行情况的记载,如“移摩道。右道出蒲昌县界移摩谷,西北合柳谷,向庭州七百卌里,足水草,通人马车牛。”与移摩道相比,同是通往庭州的花谷道就是“丰水草,通人马”,虽然水草更加丰美,但似乎车辆不能通行。至于乌谷道,则更是“峻崄石粗,唯通人径,马行多损”。这表明当时人对于各条可行的道路都掌握了非常详细地信息,尤其是水源和可用的交通工具。这无论对于军事状态下的行军还是日常的商旅往来,都是至关重要的。

除了交通路线,还可以在敦煌地志文书中看到丝路商旅的身影。《沙州伊州地志》“石城镇”条载:“贞观中,康国大首领康艳典东来,居此城,胡人随之,因成聚落,亦曰典合城。”石城镇即今若羌县。粟特人是中古时期丝路贸易的主要承担者,康艳典便是来自康国的粟特人。他们在丝绸之路上往来逐利,在此地汇集进而形成商人聚落。这种粟特人的聚落在丝路沿线是很多的,地志中记载的典合城的形成就非常具有典型性。《沙州伊州地志》还记载康艳典在附近筑有蒲桃城,并在城中种植葡萄。这些粟特人是把他们熟悉的生产方式也带到了此地。幸好有了这些记载,丝绸之路也就活了起来。

二、敦煌文书中所见西域史事

贞观十四年(638)唐朝灭高昌国后,在天山东部设立了西州和庭州。之后又进一步控制了天山以南的绿洲国家并设立四镇。然而唐朝在西域的经营远非一帆风顺,这一地区由于在丝绸之路上具有重要的战略地位,历来就是各种政治势力角逐的战场,来自北方的草原诸部以及南面的吐蕃都对唐朝在西域的统治构成了巨大的挑战。敦煌文书同样可以为我们提供关于西域史事的很多关键细节。

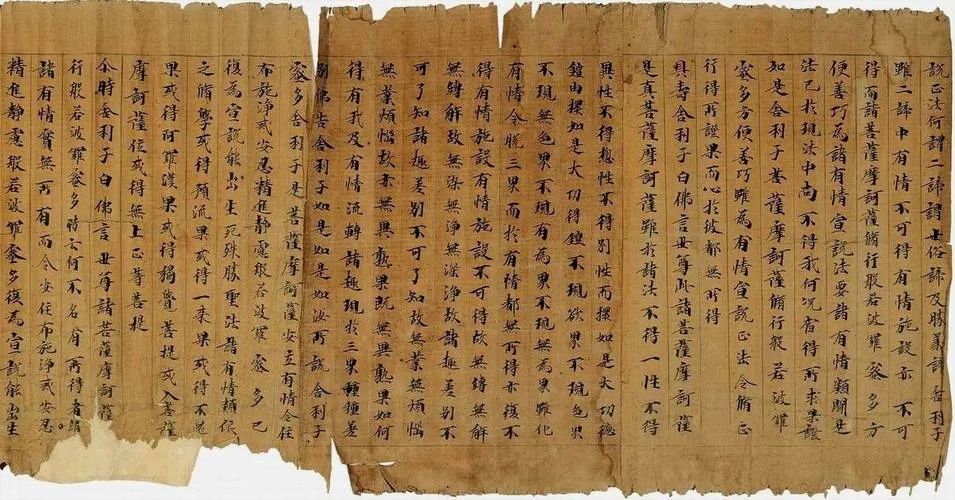

法藏P. 2754判集文书集录了唐麟德年间与安西、西州、伊州相关的一组判词,此前学者多将其定为“安西都护府判集”,而实际上应是“西州都督府长史袁公瑜判集”。其中有两则很长的判词,都涉及到安西都护裴行俭。早在唐高宗显庆二年(657),时任长安令的裴行俭因卷入“废王立武”事件而被袁公瑜告发,才贬官西域。有趣的是,不久之后袁公瑜也左迁西州,两个曾经的政治敌人在西域聚首了。在P. 2754的判文中,袁公瑜接连向裴行俭追问将放还镇兵的事。这件小事实际上有大背景,自龙朔二年(662)起,新崛起的吐蕃开始侵扰安西四镇,次年安西都护高贤救援于阗惨败。麟德二年(665)西州都督崔智辩再次出兵征讨。P. 2754判文的时间点刚好是在出兵之后,而恰恰此时安西都护却把先前派出的镇兵放还,确属可疑。在同一文书的另一则判文中提到“安西都护,邻接寇场,兵马久屯,交绥未决。非是军谋不及,良由兵力尚微。”似乎也表明安西都护倾向于采取更加谨慎的策略,与西州方面的进攻态势形成鲜明对比。这反映出吐蕃北上新格局下的西域态势。

日本天理大学图书馆所藏3件唐景龙三年(709)张君义文书更加传奇。相传是张大千在敦煌石窟外吃瓜的时候,在沙堆里摸出个麻袋,里面是血纸包着人头。他将血纸泡开,就得到了这几件文书。其中,天理大学图书馆藏有2件立功公验,1件乘马文书。还有1件景龙二年(711)的告身现藏敦煌研究院。在景龙二年十二月,突骑施与唐朝交恶,派兵侵扰四镇。张君义文书便是记载有景龙三年四镇经略使前军救援龟兹、焉耆的详细情况。无论是告身还是公验,最后也都随张君义沉寂黄沙了。

法藏P. 2942《河西节度使判集》则展现了另一段惊心动魄的历史。安史之乱后,西北边兵入关勤王,安西、北庭、河西、陇右四节度使防御空虚,吐蕃趁势而入,于广德二年(764)攻陷凉州,切断了西域与中原的联系。史书中极简略地提及河西节度使杨志烈随后遇害,P. 2942判集则详细记录了这一重要事件的始末。凉州失守后,杨志烈赴北庭征兵,望再图兴复。不料北庭节度留后周逸勾结沙陀,于长泉驿杀害杨志烈。从后来搜出的信件看,周逸还与反叛的仆固怀恩有联系。在唐朝风雨飘摇之时,北庭军将选择了自保而弃国家大义不顾。P. 2942的判文中也是充满了饱含悲愤的控诉。幸运的是,新近在明人文集中发现的《唐李元忠碑》让我们看到了事件的结局,在杨志烈遇害后不久,河西军将占领北庭,枭首周逸。出身于河西的李元忠出任北庭节度使,并继续为唐朝坚守西域。

由于与中原阻隔而无法及时获得音讯,史书中关于安西与北庭何时陷落并没有明确的记载。法藏P. 3918《金刚坛广大清净陀罗尼经》题记中有非常重要的信息,“至今大唐贞元九年……其经去年西州顷陷,人心苍忙,收拾不着。”则西州陷于吐蕃的时间,很可能是贞元八年(792)。同时根据P. 2132《金刚般若经宣演》提及的内容来看,西州可能在贞元十九年(803)才被迫放弃使用唐朝年号。

三、敦煌文书所见边疆军镇

唐朝在西域地区采取了两种不同的统治方式,西州是设立正式州县,而安西四镇则是羁縻府州结合镇守军的体制。与之相关的边防体制也有过很大变革,唐初主要是以镇戍为主的防御性军事体系,随后代之以具有较大规模的军镇系统。敦煌文书同样为我们了解这些复杂的制度变化提供了参照,尤其是关于军镇的具体情况。

敦煌研究院藏《唐景云二年(711)张君义告身》是因安西镇守军兵募在镇多年,准敕为其授予勋官的告身。包括来自沙州的张君义在内,告身一并列举了同时授勋的238人的籍贯。从分布上看,安西镇守军的兵士来源十分广泛,不仅涵盖了内地诸道,还有少量来自羁縻州的龟兹人以及六胡州粟特人。这反映出安西镇守军的兵源构成。

英藏S. 11453与S. 11459为一组揭自佛经的瀚海军文书,都钤有“瀚海军之印”。文书内容基本是与勘印与请印有关,大多是按日期列举瀚海军相关文书的事目。故而,这一组瀚海军文书的内容极为丰富,可以从中了解瀚海军基本的组织机构和军力布置,也能看到瀚海军的日常事务与职责范围。从文书内容看,虽然在节度使时代北庭都护府与瀚海军的长官大致都是由节度使兼任,但两个机构却有各自不同的职能,并行不悖。瀚海军的马料就都需要北庭都护府协助处置。

总之,敦煌文书丰富了我们对唐代西域史的理解,甚至是重新构建了我们对于很多重要问题的认知。自藏经洞开启的那一刻,尘封的故事也被重新唤醒。无论是丝绸之路上胡商,还是捐躯沙场的健儿,都使得这一段历史变得更加鲜活。

本文为国家社科基金青年项目“唐代北庭文书整理与研究”(项目编号:17CZS011)的阶段性成果之一。

发表评论