《历史研究》书影

汤因比的《历史研究》是一部史学名著,确切地说,是一部历史哲学名著。

这部名著据说是一部12册的巨著,被誉为“现代学者最伟大的成就”。

而汤因比作为一位著名的历史哲学家,据说也曾被誉为“近世以来最伟大的历史学家”。

他全名阿诺德·约瑟夫·汤因比(Arnold Joseph Toynbee),生于1889年,卒于1975年。

汤因比像

我目前阅读的这个版本,是由一位名叫“D·C·萨默维尔”的学者进行删减的节略版,而这个版本也同样得到了汤因比先生本人的肯定。

虽然并非全书,但应该能够反映该书的精华。

要读其完整版,大概只有等待宽裕的时间了。

汤因比这本书名为“历史研究”,可见它并非一部单纯的“历史”,其实重点不在于“史”,而在于“研究”。

这本书重点所表现的,其实是汤因比先生的对历史的研究结论——也包括得出相关结论的过程。

所以,读这本书时,不应该抱着读“了解历史”的心态来读,最好是抱着“认识历史”的心态来读。

也因此,这本书给读者提出了一个比读一般历史书更高的要求:它假设你对相关的历史知识已经比较熟悉,甚至了如指掌,才能够跟得上汤因比先生的思路。

也因此,这是一本门槛很高,从而也很值得品味的书。

但尽管如此,这本书也并不能说就已经是一部完美的著作,事实上,限于汤因比先生所掌握的材料及时代的局限性、以及他本人的逻辑与认知的局限,他同样得出了一些今日看来有些离谱的结论。

比如,他在谈到“苏联”对于俄罗斯文明的意义的时候说:

我们能够进一步说由于现在并入到这个伟大的社会,俄罗斯正在同时从公共生活中归隐,以便将来充当具有创造力的少数群体,设法解决这个伟大社会当前的诸多问题吗?这至少是可以想像的,许多欣赏俄罗斯当前经历的人都相信俄罗斯将会以一个创造者的角色重回到这个伟大社会之中。(该书238页)

他之所以这样分析俄罗斯,一方面是运用了他所总结的“归隐-创造”这样的对于“文明发展规律”,认为苏联对于西方世界来说是种“归隐”,归隐之后很可能会实现伟大创造;一方面,其实他跟当时的其他顶级学者一样,被苏联强大的现实所迷惑了。

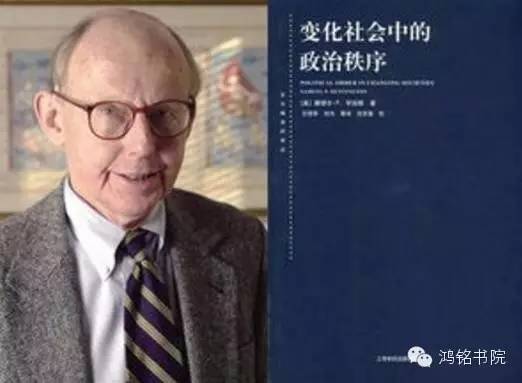

比如亨廷顿先生同样被苏联的强大所迷惑过,他在《变化社会中的政治秩序》一书中对苏联权威体制的肯定,同样被证明是错误的。近几天微信圈里还有一篇批评的文章在流传(该文题为《亨廷顿的稳定理论对中国思想界的负面影响》,有兴趣的朋友可以搜一下)。

亨廷顿与其书

同样,汤因比的结论,也已被历史所证伪了。

在看这些人的观点的时候,能够给人一个非常明显的印象——这些学者一个共同的特点,就是试图通过切身“经验”与“史实”资料,来归纳、总结历史的规律。

他们基本上采用的都是一种归纳法,而所遵循的则是一种经验主义。

而经验往往是非常靠不住的东西。

所以,建立于经验之上的结论,往往受制于其局限性,也就成了一种带有先天局限性的结论。

当“经验”改变了,结论也就站不住脚了。

所以,从这个意义上来说,汤因比作为一位历史哲学家,实际上是一位历史“经验主义”哲学家。

这种思路使他在研究历史的时候,把研究单位设定为不同的“文明”,所谓“历史研究”,也就是对于各个文明的兴衰成本的研究。

他通过对各个文明的大量的对比,寻找它们的发展共性,来总结自己的规律。

比如,文明兴起于自然或人为的“刺激”,有一种“挑战-应对”的模式;而文明的成长,则遵循着“归隐-创造”的模式等。

这样的模式,他会举出很多的例子进行作证。

这些例子也包括苏联。

但事实证明是错的(起码,我们看到,俄罗斯的苏联,并非一种归隐之后能给世界带来巨大创造的文明,而是一种短暂的文明变异,并且不可避免地解体了)。

因此,从经验出发,从事实出发去归纳“逻辑”,事实上有着这样天然的错误的隐患。

这种经验主义,或许是科学与理性为主导的时代所无可避免的思维模式,而且也会得出一些很有凭据的结论。

然而,这样的思维的一个最致命的问题,在于它忽略了人是一种精神与情感动物,而非仅仅是一种思维机器。

所以,当我们要考察历史或文明的发展时,要想得到最贴近“事实”的答案,除了需求诸大量史实材料之外,更加需要求诸人的精神需求与情感状态。

事实上,将历史的基本单位设定为“人”——普遍的人与单个的人,而非“文明”,或许是更加合理的一种做法。

因为最能体现某个文明的,是其文明之下的人;而具体的人的发展,则同样折射了其文明的变迁。

就如辜鸿铭所说的,评价一个文明,就看看这个文明培养了什么样的男人和女人(《中国人的精神》)。

而一旦将基本单位设定为“人”,那么,当我们在看待不同文明的发展时,就不会将各文明视为带有一种封闭性的社会系统,而只是一种人的生活方式而已。

那么,所谓“历史”,就回到了以“人”作为主角的本来面目上。

所以,研究历史,其实也就是研究“人”本身,而研究“人”,则需要研究者同样作为一个有精神、有情感的人来书写,来贴近人的原有的情感与精神世界。

它不仅对研究者的思维提出挑战,更对其精神感悟能力提出挑战。

当我们达到这一步,或许我们会重新“发现人”。

王京涛 鸿铭书院

发表评论