合肥市爱邻社会工作服务社

一、项目背景

包公街道是典型的合肥市主城区街道,辖区面积10平方公里,人口10.8万人。据统计2017年12月拥有低保297人,大病救助374户次,临时救助55户次,“三无人员”9人,孤儿2人。针对这些困难群体,包公街道办事处通过各项救助政策,补短板、托底线,为他们送去最低生活保障。然而在社工和社区救助工作人员入户过程中发现,已经享受到政策内救助的群体又分为两大类:一类是通过救助可以缓解家庭暂时的生活压力,随着家庭成员的发展,劳动力的增加,慢慢地脱离贫困;另一类则是通过政府救助维持基本生活,一旦遇上大病或者其他意外,整个家庭将陷入困境。此外,社区救助工作人员反馈,每个社区都有一批政策外的困难家庭存在,他们处于政策救助的边缘。

综上所述,1、政策救助条件标准化较强,政策救助边缘群体社会救助机制的缺失;2、托底的政策救助标准低,解决问题深度有限;3、政策流程复杂,缺乏及时性,无法满足居民的“急”需。2017年下半年,包公街道积极创新救助模式,与安徽乐邦慈善基金会建立“救急难”专项基金,引入专业社工机构,以推进社区救助服务专业化、系统化、全面化发展。

二、项目策略

1、探索服务模式,聚焦认定对象

根据救助对象的特性,将救助模式分为三大类。即重点帮扶、常态帮扶和应急帮扶。重点帮扶指针对社区“三无”人员、孤儿、特困空巢等群体,通过社工介入,将资金救助与社会服务救助相结合,坚持不让一个困难家庭掉队。一方面,通过基金会筹集资金,为服务对象提供一次性的资金救助,缓解其生活压力,另一方面,通过链接社会资源,为服务对象提供精神慰藉、邻里关怀、家庭发展等社会服务救助,从而全方位改善服务对象的生活环境,完善他们的社会支持网络。常态帮扶指结合政府和社会资本的PPP合作模式,为务对象建立一户一策,制定介入计划,提供常态化的心理辅导、生活照顾、能力提升等服务。应急帮扶指因火灾、水灾、事故等不可抗力的突发状况导致家庭困难,困境问题急需救助,首先由社工进行危机介入,再由专项基金给予快捷性的应急帮扶,同时帮助服务对象申请政策救助。

2、立足服务救助,加速资金救助

在探索社会救助服务模式中提出服务救助与资金救助“同步走”。社工通过积极开展危机介入、精神关怀、邻里支持、社区参与等专业服务,探索专业社会工作介入社会救助服务,推动社会救助服务的专业化发展。通过基金会的加入、社工的介入,旨在积极探索集政策救助、社会救助、服务救助于一体的社区综合救助模式,积极推动专业社会工作介入社会救助服务模式,提升社会救助服务水平,促进项目品牌化形成。通过该专项基金建立了由基金会、街道工作人员、社工等组成的救助评审委员会,针对服务对象的个性化问题进行评审。“人在暖途”困境家庭救助服务不同于政策救助的申请流程,它重在一个“快”,通过社工评议、评审委员会评审的“双审”,就能够有效及时地给予服务对象资金救助。

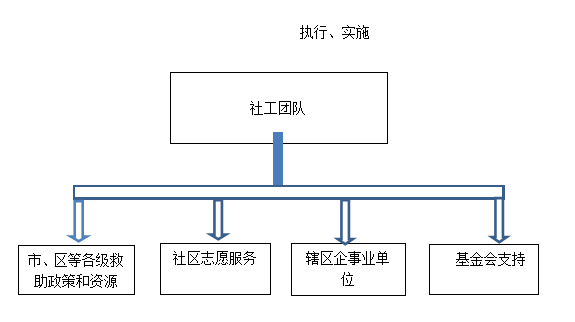

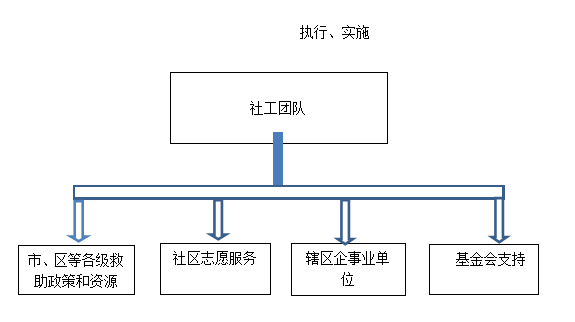

3、整合救助资源,拓展支持体系

积极链接辖区内、包河区乃至合肥市的各项救助资源,帮助服务对象申请相关救助福利。从政府支持到社会力量的加入,从社会组织介入到社区志愿者的加入,救助资源不断扩展。社工在整合社会资源的同时,注重建立完善服务对象的社会支持网络体系,构建了“8+1”救助体系。即由最低生活保障、特困人员供养、受灾救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助8项社会救助制度和社会力量参与的救助途径共同组成。社区、居民志愿者、社会组织、爱心企业等等都以社会力量参与着救助服务,为健全包公街道社会救助机制奠定群众基础。

4、建档一户一策,坚持精准帮扶

建立“一户一策”机制,服务对象提出救助申请及服务需求,服务中心受理后派社工入户调查收集求助对象基本资料,进行信息核对。根据入户调查员的调查结果,由服务中心组织开展小组评议,提出救助标准建议,再由专项基金评审委员会评审最终的救助情况。对符合条件的申请人,由专业社工根据救助对象具体需求制定一份救助介入计划。在“一户一策”机制建立的同时,探索出了“三单”模式,即救助群体可向包公街道社会服务中心自主申请,也可以由社区工作人员转介,提供转介单,待评审结果出来后,由服务中心提供回执单、基金会提供反馈单。“三单”模式进一步完善了社工介入困境家庭救助的沟通机制,建立了社区、社工、基金会的有效互动模式,为“精准扶贫”铺平道路。

通过“一户一策”有针对性地开展救助服务,包括服务救助和资金救助,所谓“对症下药,药到病除”,在帮扶救助过程中,“走心”给真正需要帮助的困境家庭,帮助他们克服重重困难,逐步走出生活的低谷,争取早日脱贫。

三、项目具体内容

(一)服务救助

1、家庭探访:通过社工和志愿者定期上门探望,缓解救助对象精神压力。

2、生日会:通过邀请服务对象家人、邻里共同为救助对象过生日,满足尊重和爱的需求。

3、爱心传递:调动社区社会组织、志愿者开展“暖冬行动”和“清凉一夏”等慰问活动,搭建社会关怀体系。

4、微心愿:通过开展微心愿征集,帮助救助对象实现小小心愿。

5、救助知多少:通过讲座、沙龙等形式让救助对象对相应政策有所了解,增强救助对象知识体系和申报意识。

6、爱心义卖:通过开展爱心义卖活动,将小组活动中制作的爱心手工品进行义卖,义卖所得资金将全部用于社会救助.

7、能动小组:社工链接社会资源,开展就业、创业小组活动,提升服务对象家庭成员的自我生存及社区融入能力。

(二)资金救助

通过PPP救助模式,引入社会力量,探索专业社会工作介入社会救助服务,通过社区转介,社工入户调查,搜集辖区困难家庭的资料,经过评议小组和评审委员会“双审”,给予困境家庭一次性资金救助。

四、服务成效

“人在暖途”困境家庭救助服务项目于2017年11月启动,前三个月处于机制探索阶段。目前已进入正轨,项目服务对象已发展到32位,项目社工针对这32位服务对象建立了“一户一策”,提供一对一的帮扶。

(一)规范救助机制

在包公街道和基金会的指导下,服务中心已于2017年11月制定出《包公街道救急难专项基金操作手册(暂行)》,并通过召开研讨会、对接会,进行了6次修订,在包河区民政局的支持下,手册于2018年1月定稿,该手册针对救助对象的救助条件、救助标准和救助流程等进行了详细的说明,为资金救助提供了有力的评审依据。

(二)成立评审委员会

建立由基金会、街道办事处工作人员、社工三方共同组成的评审委员会,以健全社会救助项目运行监管机制。出席会议的全体人员一起在会议记录上签名,同时对评审结果负责。

发表评论