初中历史网

考点详解 | 课程学习 | 趣味历史

学习目标:

知道战国时期的兼并战争;商鞅变法;都江堰水利工程基本历史史实;理解改革促进国家强大和社会进步,但改革需要胆识和策略;学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;体会都江堰水利工程体现了古代中国人民的聪明智慧,了解这一工程,培养爱国情怀和国家认同感。

基础解读:

一、战国七雄

1、背景:

战国时期,铁制农具和牛耕在农业生产上广泛应用,封建经济有很大的发展,新兴地主阶级壮大,要求取代旧贵族掌握国家政权,发展经济。

另一方面,各诸侯国不再打着“尊王攘夷”的旗号,谋当一方霸主,而力图在各国中胜出,以统一天下,因而开展残酷的兼并战争。

2、“战国”名称的来历:

“战国”一词在当时就已被使用,如《战国策·燕策一》中载苏代言:“凡天下之战国七,而燕处弱焉。”这里的“战国”指的是连年征战的齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七大强国。至西汉初年,“战国”这个名称的含义仍没有变化。到西汉末年刘向编辑《战国策》一书时,才开始把“战国”作为一个特定时代的名称。战国时期开始于公元前475年(周元王元年),即《史记·六国年表》开始的一年;止于公元前221年(秦王政二十二年),即秦灭齐统一六国的一年,共255年。

3、战国七雄位置:齐楚秦燕赵魏韩——东南西北上中下

4、三家分晋:

春秋晚期,各诸侯国内部出现“公室”与“私家”的争斗。“公室”指诸侯国国君,代表旧贵族势力;“私家”指诸侯国内卿大夫,代表新兴势力。春秋末年,晋国新旧势力斗争激烈。赵氏、魏氏、韩氏、知氏、范氏、中行氏六卿,成为新兴阶级的代表,严重威胁着以国君为首的旧贵族。公元前550年,新兴势力联合打垮旧贵族栾氏,控制了晋国政权。

在新旧势力斗争的同时,晋国新兴势力内部也进行着激烈的斗争。公元前493年,赵、韩、魏同范氏、中行氏交战胜利后,赵、韩、魏、知四家尽分其地。公元前453年,韩、赵、魏三家又联合灭掉知氏,三分其地。几年后,三家又把晋君所剩不多的土地分去大半,晋君反而要去朝见三家。公元前403年,周天子正式册命韩、赵、魏三家为诸侯,这就是历史上著名的“三家分晋”事件。

5、田氏代齐:

古代“陈”“田”同音通用,陈氏即田氏。春秋初年,陈国发生内乱,公子完逃往齐国,齐桓公任命他为工正(官名,掌管百工和官营手工业),这是田氏在齐国立足的开始。

在之后的很长一段时间内,田氏得到齐国国君的宠信,与公室关系非常密切。春秋中叶以后,齐国国内新旧两股势力矛盾开始激化。田氏顺应历史的发展,走向背离公室的道路,在齐国形成了以田氏为首的新兴地主集团和以国君为首的奴隶主贵族集团展开斗争。为争取民众支持,收揽人心,壮大自己的力量,田氏采取减轻剥削的办法,如把粮食借给民众,用大斗借出,小斗收进。经过三次大规模的武装斗争,齐国10余家大贵族——国氏、高氏、奕氏、鲍氏、弦氏、晏氏等,陆续被田氏并灭。到公元前476年,“齐国之政皆归田常”,田氏完全控制了齐国的政权。公元前391年,田和把齐国最后一个国君迁到海上,自己完全占有齐国。

公元前387年,田和向魏侯及楚、卫使者“求为诸侯”,魏武侯代他向周安王和诸侯提出这一要求,周安王答应了。公元前386年,周安王正式承认田氏为齐侯,沿用齐国号,变姜氏的齐国为田氏的齐国。这就是所谓“田氏代齐”。

6、著名的兼并战争有:马陵之战、桂陵之战和长平之战(最为著名)

7、兼并战争的特点:规模大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长,伤亡大。

8、兼并战争的趋势:由分裂走向统一

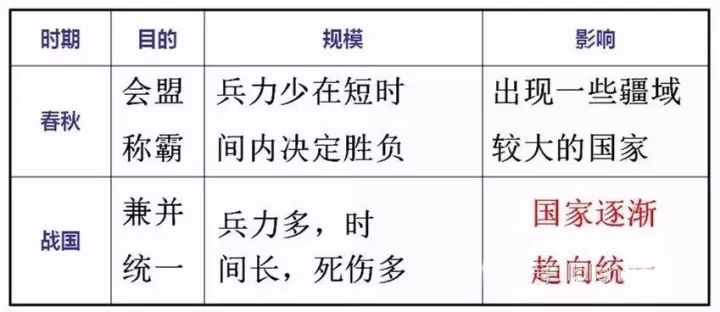

思考:春秋时期和战国时期战争体现出的时代特征有何不同?

9、兼并战争评价:

负面影响:给人民的生命财产带来巨大损失,给社会经济带来巨大破坏

正面影响:促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

二、商鞅变法

“治世不一道,变法不法古”的商鞅

1、背景:

经济方面,铁制农具和牛耕在农业生产上进一步推广,为适应这一先进生产力,发展封建经济,这是改革的根本原因。

政治方面,新兴地主阶级势力壮大,要求废除旧贵族的世袭特权,掌握国家政权,这是改革的政治原因。

军事方面,为在兼并战争中取胜,各国纷纷变法以求富国强兵,秦国也不得不实行变法。

在各国变法中,秦国的商鞅变法成效最大。

2、商鞅变法的目的:确立新的政治经济秩序,以求富国强兵。

3、商鞅变法的时间、支持者:前356年;秦孝公

4、商鞅变法的内容及作用:

政治上:建立县制,废除旧贵族的世袭特权,编定户籍,严明法度。(加强中央集权)

经济上:废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织;统一度量衡。(确立封建土地私有制,提高了农民积极性,从而促进经济发展)——国富

军事上:奖励军工(军队战斗力增强)——兵强

总体:使秦国国力增强,提高了军队战斗力,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

5、意义:

一是使秦国行政高效和国富兵强,成为七国中最为强大的国家,从而为秦统一中国奠定了国力基础;

二是在秦国确立了新的政治经济制度,各国也通过变法废除旧制度,新制度逐步建立起来。战国时期成为中国历史上一个大变革的时代。

6、商鞅变法成效最大的原因:

除了适应经济、政治发展需要,顺应时代潮流,还有两大主观因素。一是秦国地处西陲,国家落后,因而改革决心最大,秦孝公鼎力支持商鞅变法。二是商鞅作为改革家的个人品质和措施得力。

三、造福千秋的都江堰

青城山——都江堰风景区

1. 都江堰的建造及特点

公元前256年,蜀郡郡守李冰;科学利用高山与平原交界处的地势与河道而修建。

“始知李太守,伯禹亦不如”——都江堰李冰父子塑像

2200多年来,李冰父子凿离堆、开堰建渠,为天府之国带来的福泽一直为世人所崇敬、感激,二王庙从古至今香火鼎盛。每年的清明时节,当地的居民都会在二王庙举行祭祀活动和开水典礼。李冰现在已成为都江堰灌区老百姓所崇拜的神灵,而与水有关的宗教活动则加强了在灌区管理中政府与用水户之间的联系。

2. 都江堰结构图

3. 都江堰的三个工程及其基本原理

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程组成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。鱼嘴是分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分成内江和外江。内江用于灌溉,外江用于分洪。

第一,宝瓶口。他把玉垒山向西伸进岷江的这一块山尾巴,用人工开凿岩石,给拦腰截断,形成一个向东的分水口,也就是都江堰工程的第一部分------宝瓶口(留在江心的那一块山体,就叫做“离堆”)。有了宝瓶口,岷江一分为二,可以分一部分江水向东灌溉成都平原了。

第二,鱼嘴和金刚堤。但是由于宝瓶口上游的岷江东岸有山(玉垒山),地势东高西低,那么在枯水期,江水就不爱往东面流,成都平原就仍然得不到灌溉。怎么办呢?那就搞第二个工程,就是沿着留在江心的“离堆”向上游方向,修筑一个几百米长的大堤,这个大堤就叫做“金刚堤”,金刚堤迎着上游江水的头部,就叫做“鱼嘴”。现在一般把这个工程统称“鱼嘴”。从“鱼嘴”到“离堆”之间的金刚堤,等于把岷江水进一步一分为二,西面的原有岷江河道,叫做“外江”;东面的河道,叫做“内江”。其中“内江”有人工导流渠的意思,每年到了枯水期,就组织人工,对“内江”进行掏挖,挖得比外江低,这样,就解决了枯水期江水不爱流入宝瓶口的问题。另外,由于内江被挖得比外江深,那么当丰水季节的时候,江水的表层(清水)会抢进内江;而江水的底层(浊水)就会流入较高的外江。这就在很大程度上解决了泥沙淤塞内江的问题。

第三,飞沙堰。“鱼嘴”工程解决了枯水期的问题和丰水期的部分泥沙淤塞问题,但还没完。因为还有丰水期可能给内江乃至成都平原造成水量过大的问题,以及剩下的泥沙对内江淤积问题。解决的方案,就是都江堰的第三个工程------飞沙堰。飞沙堰实际上是在金刚堤最靠近离堆的地方,故意留出的一段凹槽。所谓的堰和堤的共同点是拦水。其区别就在于:堤,必须保证水流不得漫过;而堰,就是又拦水,还又让水能漫过去。飞沙堰神奇的地方就在这里。

宝瓶口很狭窄,在丰水的季节,内江的水位必然涨得很高,那么,高出来的水,就全都从飞沙堰漫过去,流回到原来的水道,也就是外江了,这就保证丰水季节大水不至于淹了成都平原;另一个妙用在于,宝瓶口上游内江东岸是“S型”的,大水冲到这里,直接撞到半挡着的玉垒山体岩壁,就会翻滚,下层泥沙翻上来,翻过飞沙堰,翻到外江里。这又解决了剩余泥沙的淤积问题。据说几吨重的大石头都会翻滚过去。

都江堰的三大主体工程有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有“分四六,平潦旱”的功效。

4、都江堰工程的价值

陈运和诗《都江堰》:“凝聚过智慧的汗珠与卓绝的远见灌溉了历史,灌溉了民族,灌溉了古诗,灌溉了良田”。都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。都江堰建成后,成都平原沃野千里,“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”。四川的经济文化有很大发展。其最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利。

课本问题处理

1、材料研读:

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳(hui)强大,赏不私亲近……

——《战国策.秦策一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

不畏强权,敢于同守旧势力斗争;公平无私,严格执法。

2、问题思考:

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的想法,他们最渴望的是什么?

反对战争,希望结束战争;渴望国家统一,和平、安定地生活。

3. 课后活动:

(1)查一查下列成语的典故,哪些出自春秋时期,哪些出自战国时期?

出自春秋时期的有:老马识途、退避三舍、唇亡齿寒、一鼓作气、三令五申、卧薪尝胆;

出自战国时期的有:百发百中、朝秦暮楚、完璧归赵、纸上谈兵。

(2)支持商鞅的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

发表评论