摘要

本研究运用民族志研究法,探讨在深度媒介化背景下,网民刷短视频这一行为所具有的媒介实践意义。研究发现,当刷视频成为一种日常生活的媒介实践时,它有三重意义:首先,短视频媒介实践中的主体是“平台集体”,刷短视频颠覆了传统的文化制度对于终端接受的行为的设定,打破了“生产—文本—受众”的线性流程架构;其次,刷短视频的媒介实践表现为参与文化,“刷”手机的行为置于“观看”行为之前,表明这种行为是一种特殊的参与方式,选择变得更加自由。第三,刷短视频的连接行动本质就是交往实践,作为新的社会交往方式,分享短视频包含着评价模式。媒介实践的终极形态是文化实践,刷短视频这一媒介实践,改变的不仅是文化形态,更是人类交往方式。

问题的提出

移动传播的发展给媒介具身性创造了条件,也给媒介内容生产和接受带来了巨大的变化。近年来,随着抖音、快手、B 站等网络平台的崛起,产业化运作以及 UGC、PUGC 等多元化生产催生了短视频产品消费的热潮。当前的这场媒介变革,是欧陆学者所说的“深度媒介化”进程的表现。库尔德利则用“媒介实践”来涵盖人们使用媒介的做法与习惯,在他看来,媒介已直接进入人们日常生活的实践领域,媒介的技术、制度与日常语境中的行为习惯结合,这些习惯因交织反复的多重实践而趋于稳固,建构出新的生活方式。“用户的交流行为和身体行为的界限变得模糊,不同行为者的实践与数字媒体纠缠在一起的程度在加剧”。当下,关注微信视频号、刷抖音、快手等已成为获取信息的流行方式,渐渐地刷短视频这一行为开始成为我们日常生活的一部分。“用媒介做什么”,这一媒介社会学议题开始浮出水面。

我们注意到,媒介社会学的媒介化理论关注的是“媒介给社会带来何种变化”,这一命题的子命题正是“人们用媒介做什么”。当刷手机、看短视频已成为人们的一种新“习性”,一种持久的气质体系就开始形成。习性是实践与再现的生产和结构原则,它能产生实践,而实践往往再产出形塑习性的客观条件,即实践具有一种再生产作用。人们日常生活中的媒介消费、媒介经营呈现出多样性和复杂性,渐渐转化为深度媒介化阶段的社会行为。那么,刷短视频何以成为一种媒介实践?短视频用户的刷屏行为都显示了主体怎样的存在?其连接行动的本质又是什么?本研究通过观察网民短视频消费的精神状况,区分不同媒介的行为、用媒介的行为和以媒介为前提的行为,试图把握到网民用户“用媒介做什么”这一媒介化社会命题的蛛丝马迹。受众—用户刷短视频的行为作为媒介实践的意义至今尚未得到有效揭示,因此十分值得探索。研究这种行为背后的本质,可以看出社会发展的新动向和新趋势及其暗含着的新的文化镜像。

文献综述与理论基础

上世纪中叶以来,西方社会学者诸如哈贝马斯(J. Habermas)、吉登斯(A.Giddens)、布尔迪厄(P.Bourdieu)等社会学家都注重从实践理性角度来研究社会问题,进入21世纪,西方社会学界再次迎来“实践转向”(practice turn),涌现了诸如夏兹金(T.Schatzki)、里克维兹(A.Reckwitz)和拉图尔(B.Latour)等一批较为活跃的新学者。他们的研究凸显了“实践转向”并推动了实践范式在消费社会学、媒介社会学、组织行为学等研究领域的兴起。随着数字化技术的广泛应用,当今社会进入了“深度媒介化”阶段,媒介实践是深度媒介化时代的现实表现,对此的研究也被称作媒介研究的实践范式。其领军人物就是英国学者尼克·库尔德利(Nick Couldry)。在2004年的一篇题为《媒介实践的理论化阐述》的论文中,库尔德利第一次尝试将实践理论引入媒介研究领域。至于何为实践范式,库尔德利指出,简单来说就是两个:一是以媒介为取向的各种各样的实践类型的研究;二是以媒介为取向的实践固定其他实践的机制研究。而所谓以媒介为取向的实践类型研究,他认为,“实践理论的价值在于,它就人们的行为与媒介的关系提出了一些开放性的问题。”库尔德利重视的实践领域更多的是受众一侧,即媒介消费者一侧的媒介实践情况。他认为,在同一个场景中,还要区分各种不同的与媒介发生关联的参与者不同的行为目的,要看到人们参与球赛的实践类型众多(从球迷到家人互动,再到社区中心或酒吧的群体团结,直到仅仅是变换一下所做的事情等)。德国社会学家诺贝特·埃利亚斯(N.Elias)认为,社会科学的大部分问题来自于将个人视为一个离散的实体——无论是作为物化的行动者还是作为他们的自我,从共同的机构形式诸如学校、工作场所和家庭来定位社会。按照埃利亚斯的观点,个人永远不可能脱离于社会。欧文·戈夫曼(E.Goffman)将自我和个人身份与社会情境联系起来,他认为是情境创造了个人。

安德烈亚斯·赫普(A.Hepp)指出,“从某种意义上说,我们正朝着对媒介化研究的要求越来越高的方向发展,即对受众进行更仔细的考察。”塔玛拉·维茨格(T.Witschge)在阐述政治媒介化理念时指出,“观众通常仍然是一个隐藏的行动者,或者是一个更好的非行动者。”她认为,受众也可以在中介过程中扮演“积极的破坏者”角色。金姆·施罗德(K.Schrøder)认为,“个人实践可能聚合成累积的集体力量,从而塑造媒介机构和媒介格局以及它们与其他社会领域的相互关系。”索尼娅·利文斯通(S.Livingstone)也认为,“观众的生活体验在很大程度上是无形的”。赫普则关 注深度媒介化时代的个人干预和自我重新定位的问题。由此可以看到,西方学者从宏观层面,关注数字化传播时代媒介对个体的影响,以及个体使用媒介的意义。对受众—用户个体的重视凸显了实践研究的转向。

在我国,对短视频用户行为的相关研究,总体较少且呈现零散性的特征,主要集中在用户心理、使用行为、话语表达等领域。相关研究的主要关注点是:1.关于短视频用户的使用心理研究。一些论文探究短视频用户在刷短视频过程中的心理变化,了解受众对短视频内容的态度及使用—满足的传播心理特点。如王思宇、路瑶分析短视频用户的使用偏好,研究发现,用户更青睐制作功能强大、内容优质的短视频。短视频制作机构提升用户黏性的渠道就是不断生成优质内容。李慧敏、彭琪淋对用户态度的研究,发掘了其中存在的影响因素。这些研究触及到一些基本特征,但深层次的用户心理学研究尚未看到。2.短视频用户的使用行为研究。相关研究主要集中在对用户的习惯、态度、情绪等方面的具体考察。例如,李之茵将“快手”短视频用户社交行为的参与程度和参与水平作为研究对象,将互动、互惠、共同语言这三个社会资本因素和感知收益、感知成本这两个社会交换因素作为研究变量,发现互动、互惠、共同语言、感知收益显著正向影响用户社交行为参与程度和参与水平。该研究从微观层面回答了个体媒介实践活动的规律。张星、吴忧等人基于社会-技术理论构建模型来研究影响移动短视频男性和女性用户的浏览行为和创造行为的因素。该研究揭示了用户行为的影响因素。3.短视频用户的互动机制研究。吴悦文的研究表明,用户互动过程中所产生的积极的情感能量是短视频用户互动的驱动力,用户在虚拟空间建立互动仪式,并通过长时间的互动成为短视频生产者的粉丝群体;短视频用户的互动程度是衡量短视频传播质量的第一标准。陈亦新从准社会交往理论的视角,分析了短视频用户准社会交往的动机。一方面,短视频用户在准社会交往中建立社会关系,获得社会资本,增加用户间的“社交亲近性”。另一方面,短视频用户在准社会交往过程中形成身份认同和社会认同,但同时,也产生了攻击与偏见的畸形心理。纵观这些研究,均集中于对某些具体平台用户所做的微观研究,很少聚焦于短视频改变了人们什么以及人们用短视频做什么,因而相关研究始终停留在表层结构,深度媒介化时代,用户媒介实践的具体特征未见有系统阐述。

研究方法

本研究采用民族志的研究方法,运用参与式观察和深度访谈法观察刷短视频群体的生活与行动。自 2021 年 6 月至 2022 年 3 月,笔者对95 位短视频用户进行近一年的参与式观察,每次观察时间集中在刷屏活跃时段,时长一小时,纪录转发、评论、关注、收藏等互动情况,记录下他们使用短视频行为的主要倾向,从群体的文化内部来研究与诠释该文化的意义和行为,提供有关其意义体系与行为习惯的研究结果。它包括观察和评估刷短视频行为在日常生活中的位置,产生的影响等,最后形成了近 30 万字的观察记录笔记。

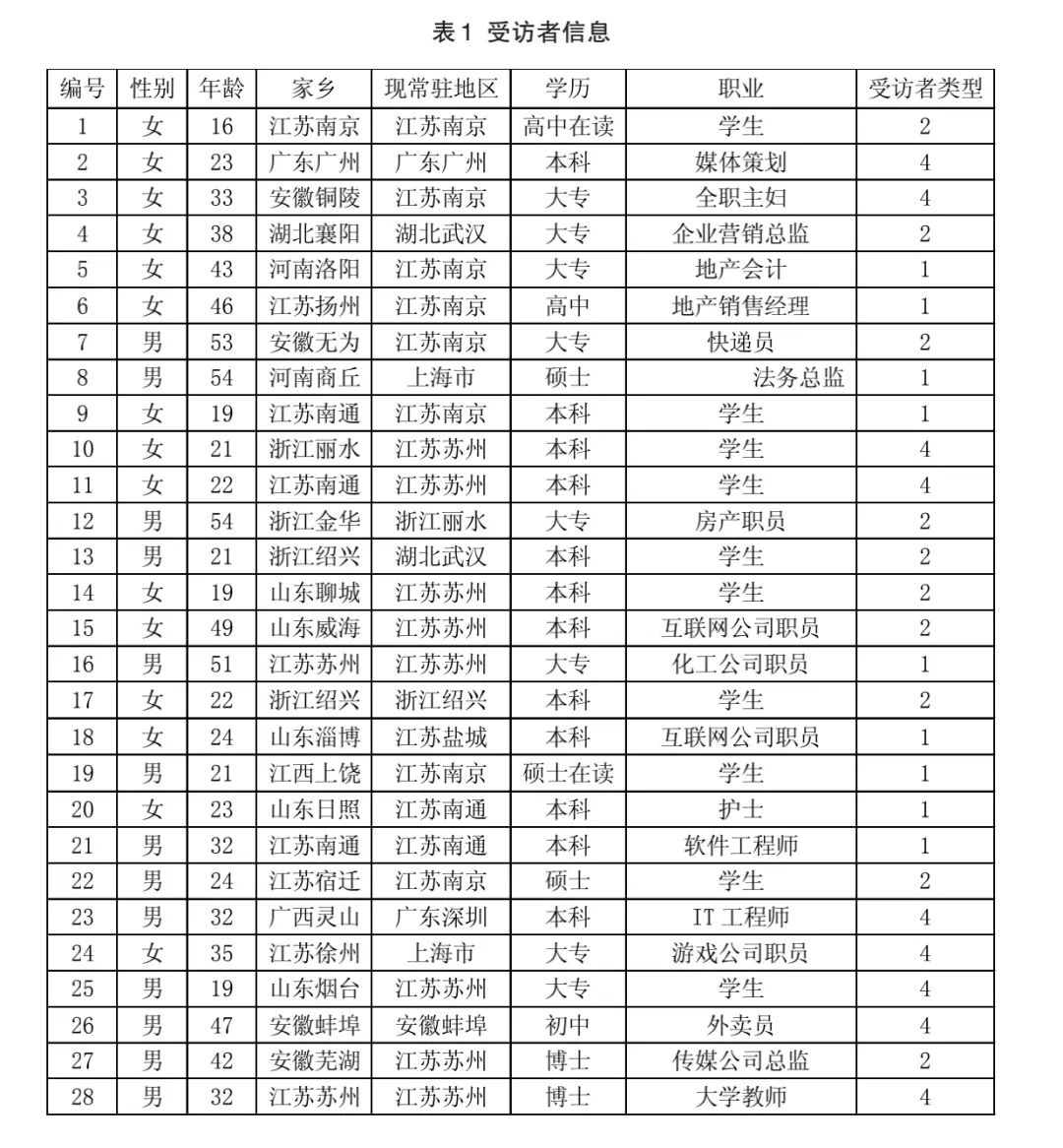

同时结合运用“深度访谈”的方法。深度访谈是一种研究性交谈,是研究者通过口头谈话的方式从被研究者那里收集(或者说“建构”)第一手资料的一种研究方法。对于本项研究而言,这种方法能够获得更为全面和直观的资料。本文共选取了28位较有代表性的短视频用户进行深度访谈,采访对象包括在校学生、教师、公务员、媒体策划、企业营销总监、快递员、外卖员、游戏公司职员、全职主妇以及自由职业等多个职业群体。年龄方面,出生于 2000 年及之后的受访者共计9位,出生于1996—1999年的受访者共计4位,出生于 1995 年及之前的受访者 15 位。性别上,女性受访者有 15 位,男性受访者 13 位。地理分布上,受访者的家乡及当前常住地共涉及9个省份,其中既有上海、广州等一线城市,也有相对偏远的二三线城市。职业上,受访者中共有在读学生10人,工程师、教师、护士、企业职员等各行业从业者18人。在刷短视频的用户类型方面,我们把“刷短视频”用户分为四类:每天多次刷短视频的浏览者(标为 1),有 9 人;偶尔刷短视频的浏览者(标为 2),有 10 人;偶尔拍摄短视频的普通用户(标为4),有9人;创作短视频并有自己运营账号的从业者(标为 3),本文研究对象主要为普通用户的刷短视频习惯,因此此类职业视频工作者不在访谈之列。受访者具体信息可见表 1(信息统计时间为2021年3月)。

基于上述质性分析,主要探讨以下问题:用户在刷短视频过程中,如何通过点赞、转发、收藏、加关注等手段与他人互动?视频运营者如何拍摄、展演自己的生活来建构社会行为?短视频内容是否会影响人们的现实生活?用户是否会参照着短视频内容去模仿、学习以及购买相关商品?

研究发现

(一)短视频媒介实践中的主体仍然属于“平台集体”

新媒体时代,主要的媒介实践主体是平台和用户。平台的媒介实践主要表现为算法管理、内容生产、编制协议、代码交易等,实现流量最大化。用户主体则包括作为生产者的用户和作为接受者的用户,前者如网红、UGC、UP 主等,后者则可以简化为接受信息的手机用户。手机用户的媒介实践,主要表现为社交和媒介消费,这其中还可分为被动的接受和主动的实践。所谓被动的接受,是指用户从大众传播继承而来未完成蜕化的部分,是大众传播时代被动接受信息的惯性使然。主动实践,则是指用户的“寻找”“参与”行为。在移动终端,用户主体行为是一种复杂混合主体,既有被动的成分,也有主动的成分。这里不妨称之为“受众—用户混合主体”。

研究发现,新媒体时代的用户与传统媒体时代的受众既有联系又有不同。社交媒体时代,受众化身为用户,每个短视频用户想当然地认为自己拥有了主体资格。然而,平台传播的现实决定了他们并不天然地具有独立地位和主体性。赫普将用户称为“新形象”的行动者群体,将其还原到拉图尔“行动者网络”的概念中来加以考察,这些行动者具有流动性,赫普用“平台集体”(platform collectivities)来描述他们,这是一个抽象群体概念。“平台集体是围绕数字平台而形成的群体画像。”这些集群是在人类实践中构建的——购买在线或在线媒体使用的实践——它们基于共同的关联框架(品味),并由平台调节到特定的行动者群体中。正是在这个意义上,它们构成了一个形象。然而,构成这些群体画像基础的个人用户通常不知道自己被归于某个群体,也不会形成一个共享的“我们”。库尔德利和赫普把这些群体进一步描述为“没有社区化的集体”。它们可以通过一个“递归包含”程序演绎来表示:这些集体形成所基于的喜好、购买决策和选择代表了一个连续的数据流,算法集体形成是沿着这个数据流进行的。这导致了递归性的狭窄循环,其中个体和群体“被反复重新指定”。作为一个模糊化的群体中的一员,用户却时常觉得自我主体存在。

调查中发现,绝大多数用户,觉得自己享有选择短视频 APP 的自由,无论是时间、地点、内容。“我觉得我想看什么内容就看什么内容,看短视频时想开弹幕就开弹幕,想评论就评论。”(F12)大多数用户都会觉得自己获得了主体地位,殊不知自己已经被平台算法所控制。所谓的自由,实际是在算法控制下的自由。“我喜欢美妆类的短视频,大概关注了十多个美妆短视频,另外我还喜欢旅游类短视频,我也关注十多个旅游类短视频号,其他不怎么感兴趣,也许以后我会兴趣发生变化。”(F20)“我什么别的爱好,我一直喜欢陈赫,很幽默、爱搞笑,脸皮也厚,嘻嘻。”(F14),从兴趣、爱好角度看,刷短视频似乎满足了不同用户的需要。

目前,这类集群主要与平台相关,不同的平台会生成不同的集群。很显然,平台集体受制于平台算法,换句话说,平台内容依据平台集体,既寻找趣味的“最大公约数”,也满足个体的趣味需求。平台集体虽然被平台安排了相同的内容,然而每个个体都会觉得那是自己喜欢的,因而,会觉得是属于“自己的”个人行为。“我知道平台会有推荐内容,但毕竟还是我自己选择的,没有什么不好的。”(F11)

短视频用户的信息接受过程中,实践主体又有哪些具体表现呢?在接受终端,实践主体不断在受众和用户这两种角色之间横跳,作为受众,通常在“你传播什么,我接受什么”的传播结构中等待安排,很多情况下具有随意性。此种情形与大众传播的受众角色有很大的相似性。文化研究学者约翰·费斯克和约翰·哈特利(J.Fiske&J.Hartley)的受众研究除了关注受众的基本特征、规模、购买能力、社会经济地位、主观意见态度等,还关注彼此之间的交往沟通行为等。他们发现了传统受众研究存在的局限,认为若要全方位研究受众,还需从传受双方的交互关系上下手。然而,Web2.0 技术的普及,打破了传播者的制码和受众的解码之间的不对称,使得接受主体从受众向用户的横跳过程中具有了实践的相对主动性。

费斯克认为,受众具有“游牧式的主体性”(nomadic subjectivities),“大众(the people)、大众的(popular)、大众力量(the popular forces)是一组变动的社会效忠从属关系,受众在这种精密的社会关系中穿梭时产生了‘游牧式的主体性’,并根据当下的需要,重新调整自己的社会效忠从属关系,进入不同的大众层理”。他们是“以主动的行动者,而非屈从式主体的方式,在各种社会范畴间穿梭往来的”。短视频的消费者作为平台集体,他们也具有游牧式的主体性。每个用户虽然作为平台集体的一分子,但他们并不认为自己是平台培养的,相反,他们觉得可以用短视频“玩出花样”,这恰恰是一种“游牧式主体性”的表现。“有时发现好玩的短视频,会分享给很多朋友,然后朋友圈就会兴奋起来,会有讨论,会有人参与弹幕、评论等。”(F17)当用户看到很多人对视频内容进行评论,会意识到自己是大众的一员,代表“大众力量”参与公共空间,发表意见。

(二)刷短视频的媒介实践表现为参与文化

深度媒介化阶段的社会特征表现在平台方面就是数据、数字基础设施和算法技术的应用,而表现在用户方面就是全民媒介实践,在中国具体表现为网红直播、MCN、UGC等。全民媒介实践不可能是孤立的传播者行为,必然牵动和影响着传播活动的另一头——接受者的反应。短视频消费者作为信息接受者一方,其媒介实践必然有其自身的特殊性,最直接地表现为参与行为。刷短视频是手机用户的媒介消费行为,“媒介消费涵盖媒介接触、使用和评价的行为……其中的关键要素包括:(1)接触,即基于自身状况,消费者的媒介接触方式、特点等;(2)使用,即基于接触状况,消费者使用媒介的过程、内容和方式;(3)评价,即基于使用状况,消费者对媒介消费的评价及对未来消费的影响。”不同于大众传播时代的媒介消费,刷短视频这种特殊的媒介消费,其过程伴随着文化参与。

1.用户使用短视频的媒介实践形式

用媒介做什么,是考察短视频用户媒介实践的出发点。实践转向意味着我们要去追寻用户的日常行为与媒介相关的做法,它与文本无关。刷短视频成为一种重复的行为,这种习惯趋于稳定,并与其他社会行为相区别。“我刷短视频,就像别人去看股票的涨跌一样,每天都会打开来刷一刷。”(F5)“一般中午吃饭的时候会边吃边看,或者是坐地铁的时候,或者是在车上或者是睡前会刷短视频,我每天都会有固定的时间刷短视频。”(F2)由于数字内容的开放性特征,只要我们愿意,我们就能无休止地刷到视频内容,它像一个无底洞,提供了源源不断的信息内容。综合来看,用户刷短视频的参与行为大体有以下几种类型:

(1)搜索(或筛选)

网络搜索实践是一个复合的概念,它包含了搜索行为、搜索能力与搜索习惯的养成。前网络时代,获取远方的消息,只能靠收看电视、浏览新闻等媒介消费才能获得。在此过程中,对信息的搜索和筛选相对较为简单。但在网络社会,甄别信息的能力变得重要,主要有两个原因,一是网络空间海量信息传播带来的信息过载,二是海量信息中的同质化内容过多,且部分内容还自相矛盾。马修·海因德曼所言:“单靠一己之力,互联网用户只有两种方式去发现过去知道的内容。一是在已知的网站上冲浪去发现;二是靠搜索工具去发现。”“因为短视频可以用最短的时间,最精准地获取我想要知道的信息,如果我想要知道一件事情,我直接可以在短视频搜索栏中搜索,不必花时间去看电视。”(F23)由于网络数据库的海量以及内容获取的开放习惯,用户的网络搜索日渐成为一种程式化的习惯。“比方说你自己有需求想去烫个头发,就会习惯性地到上面去刷一下有哪些款式,然后类比哪些发

型比较不错。”(F21)由于短视频数据库的庞大,这为用户的筛选信息带来不小的挑战,不得不花费大量的精力去处理对“远方信息”的麻烦。“当我需要了解一些新知识时,我会去搜相关的内容,比如我搜到三五个博主都在讲这个东西,经过一段时间的观察,我觉得其中两个人讲的不错,我就关注这两个人,把另外三个人给踢掉了,就是这样的。比方说我前阶段我买一个微单的镜头,当时我就在两三个镜头中间徘徊,不知道买哪个好,那么我就在抖音上看了很多个分析视频,最后筛选出了一个符合我预算和审美的。”(F27)另外,短视频内容大多是自媒体用户所上传,内容的质量良莠不齐,这于用户而言,内容的把关与筛选的负担变得更重。

发表评论