从现代国家功能演变的历史脉络看,福利国家的出现从根本上改变了个体的存在方式。德国社会学家卢曼(Luhmann)指出,福利国家的出现,标志着人类的普遍性权利和自由平等开始得到重视,每个人不再固限于出身的阶层,而获得了社会层面上更广泛的沟通和流动机会。这是一个(理论上)平等的社会。考夫曼(Kaufmann)也指出,现代福利国家意味着政治系统有责任保障国民的福祉,个人福祉必须成为政治关心的对象,而不能仅仅依靠道德、习俗或者非正式的制度来安排。

尽管发达国家经济中存在“福利国家”和“自由放任”两大传统,但在以美国为首的“自由放任”思想为主流的社会中,福利国家往往被误解为某种“集体主义式保姆国家”,要求个人交出自由服从集体以换取生存保障。这其实是对其本质性的误解。

丹麦街头

秦晖曾指出:“所谓福利国家,其福利并非‘皇恩浩荡’,而是民众责成政府履行的一种服务。有之民众无需感恩,无之民众可以问责。”(秦晖《从南非看中国》)这显然也不同于计划经济时代包办一切的国营大厂或硅谷高福利待遇的互联网大公司,前者可以一夕之间让无数人下岗,后者同样会在盈利达不到股东期待时裁员过千,员工没有多少置喙之地。而在福利国家,国民是“业主”,政府不过是“物业”,“业主”不满意“物业”就会被更换,因此要削减、改变福利政策必须更加谨慎,也许多更多的社会共识,不能像股东那么随心所欲。正如秦晖所言:“这样的国家只能是民主国家。”

为什么是北欧?

艾斯平-安德森(Esping-Andersen)在《福利资本主义的三个世界》中,将西方社会福利供给分为自由型、保守型和社会民主型三种模式。

自由型以美国为代表,信奉市场运作,商业保险供给占绝大部分,社会提供的福利水平低,接受者必须经过严格(甚至是带有歧视性)的资质检验;保守型以法德等欧洲国家为代表,尽管相对较少依靠市场提供福利,但社会福利供给具有层级性,即不同的社会、职业背景者必须参加不同的政府或公共保障计划,因此国家的再分配效应很低。而社会民主型试图达到全民福利的目标。在全民就业的条件下,每个公民都有权享有公共部门提供的水平一致的社会福利供给,社会再分配效应大。其主要代表就是北欧国家。

via:iscene.dk

为什么北欧会采取这样一种“激进”的全民福利政策?有人认为,这与斯堪的纳维亚半岛的自然条件有关。在其恶劣的气候条件和贫瘠的自然资源之下,人们只能彼此互助、加强团结才能生存下来,因此历史上北欧地区就没有形成等级划分森严的封建制度,个体之间相对平等,很早就有自由农民渔民的组织,有利益冲突的群体之间也重视协商和妥协,再加上较早普及的识字率等,这些特点一直影响到了现代。

也有人认为,这是因为北欧地区的现代化转型是由代表劳动阶级利益的社会民主党长期主导,比如瑞典的社会民主党自1932年开始执政,将社会福利政策视为首要政策目标,走一条集经济增长和社会公正为一体的“第三条道路”,并逐步成为其他北欧国家制度效仿的对象。

也有人指出,这也与北欧地区阶级力量对比有关。从其现代化发展历史来看,资产阶级并没有作为一个暴力的统治阶层获得主导性力量,而劳动阶层的权力随着社会民主党的执政遍布社会各个角落。北欧国家劳动者的工会参与率高达80%到90%,有效组织起来的劳动者使资本与工人的权力平衡倾向于后者。

同时,北欧拥有和平过渡的传统,协商解决争端达成社会一致的方式更容易成为解决劳资争端的手段。早在1938年瑞典就出现了劳资妥协的迹象。当时社会民主党获得连任,雇主协会决定放弃原先反对工人运动的政策,转而与工会签订了萨兹尤伯登协议,达成以下共识:雇主与雇员相互合作保证国民经济的增长,工会获得生产分配方面的更多影响力,雇主则保留在生产方式、投资方向上的权力。这个历史性的妥协为以后集中的劳资谈判铺平了道路。集中的劳资平衡和社会民主党的政府组成了三方协议模式,成为经济风险的有效手段。

1938年,瑞典雇主协会和劳工组织在Saltsjöbaden的Grand酒店进行谈判。via:

与此同时,社会完善的福利制度,不仅改变了劳动者的风险预期,从而提高了劳动者的工作积极性,也在很大程度上降低了企业主面临的风险。尤其是在国际市场突变的条件下,企业主能采取的战略调整也较少受到社会利益集团和政府的压力,这与雇主必须负担员工福利的“自由放任”美国的情况又形成鲜明对比。

有意思的是,本书作者帕塔宁作为生活在北欧国家的本土居民,在各种经济、政治宏观层面的理论分析之外还提供了一个内部当事人感性视角的解释,即“爱的北欧理论”,作为贯穿福利国家“意识形态”解释:

只有在独立和平等的个体之间才可能产生真正的爱和友谊……对于北欧国家的居民而言,人生最重要的价值就是可以自给自足,以及在社群生活中与他人联结,同时还能保持自身的独立性。……北欧社会的首要目标从来都不是要使经济“社会主义化”,而是要将个体从一切形式的依赖性中解放出来……彻底真实、自由。

《北欧向左,美国向右?》作者阿努·帕塔宁

帕塔宁认为福利国家正是出自北欧人民这一社会理想的图景,它试图通过制度性的保障来为个体可能遭受的社会性风险托底,从而维护个体的独立和自主发展,其核心价值取向并非集体主义,而恰恰是高度的个体主义,这一点显然与许多人对福利国家的传统印象截然相反。

“机会平等”与创新力

“平等”是北欧模式理念的关键。这里的平等,更多应理解为“机会平等”而非“结果平等”。北欧模式下,福利的供给针对的是全体国民,以保证每个人不会因为出身而限制了个人天赋的发挥。

针对此,左右都有人提出过质疑。从一些左翼的角度,认为总量有限的福利应该更多向弱势者、贫困者倾斜,而不应以全民福利的形式,让富人也能享受到补助;从一些右翼的角度,则认为这是剥夺了人们的选择自由,更极端一点认为通过再分配“劫富济贫”本身就是不道德的,社会的普遍福利提高只有通过财富的“涓滴效应”实现才是可取的,而唯一可以接受的再分配方式是出于富人自主善意的“慈善”。

针对前者,北欧模式的反驳逻辑是,当福利仅仅针对少数群体,并对接受者的资质进行严苛考察的话,福利的供给者与接受者、非接受者与接受者之间的社会身份鸿沟就会产生,并带来歧视性结果,并不有利于真正的社会平等。当生活保障被视为社会契约带给每个人的“权利”而非“慈善”、“恩赐”时,跨越阶层出身的平等意识才有生长的土壤。

在北欧社会,不同阶层的孩子在同样的学校、同一个场所内共同学习和生活,也更容易培养起同理心、团结意识和跨阶层的友情,也有利于整个共同体的未来。这也体现在婚姻上,正如帕塔宁在书中所说,在北欧国家,一对情侣彼此结合并不需要特别将经济因素放入考虑,“婚姻应该是两个自给自足……最为深刻的联结”,而不是前现代式的“经济依赖契约”,这正是社会保障了个体独立的结果。

《海鸥食堂》剧照

针对后者,诚然,北欧模式承认确实每个人都“牺牲”了一定的个人自由(市场选择的自由)来换取公共福利供给,但这样的结果是换取到了每个成员更高程度的社会选择自由。而在自由放任型社会,尽管每个人都能享有“名义自由”,社会整体却只有更少的“实质自由”——由于出身限制,天赋过人的穷人孩子即使再勤奋也无法发挥自己全部才能,难以实现阶层跃迁;而资质平庸的富人子女却可以凭借家庭条件进入常青藤名校,社会地位也会通过代际积累而不断巩固。

在其他方面也是一样,财产限制了许多人的消费自由和福利、保险等的选择自由,而由于走过最初的市场自由竞争阶段之后,财富积累的游戏规则变成由资本顶层制定,社会流动逐渐趋于停滞,越来越多的财富固定在金字塔尖越来越少的一小撮人手中,“选择自由”对于大多数人来说只是一句空话。近年来社会两极分化愈发严重的情况也说明财富的“涓滴效应”是不可期待的,而寄托于富人善意的“慈善”则更为不可靠,也不可能从中诞生出社会公正与更多的“自由”。

反观北欧,“机会平等”带来整个社会潜能更大程度发挥,培养了一大批高素质的人才,从而带动社会发展。这一理念的实践也让人想起罗尔斯《正义论》中提到的两大正义原则,即“每个人都享有最大的基本自由,且这一自由应当与其他人的同类权利相容”和“社会与经济的不平等仅在有益于提高最少受益者的最大利益的前提下存在,并且有赖于在机会公平的条件下职位向所有人开放这一条件”。

如果把社会福利看作公民自由的条件,显然只有全民福利才能满足其第一原则;另一方面,有能者能够摆脱出身限制发挥出才能,其结果也有利于社会福利的整体提高,符合第二原则。

斯德哥尔摩学校的孩子们在校园里

via:MAGNUS LAUPA

就其实践结果而言,在这样全民福利社会中,尽管集才华与家庭财富于一身的极少数天生幸运儿不能如赢者通吃的社会那样获得最大收益,但更多中低层家庭出身的国民能够享有更大的才能发挥空间,因此社会收益的总量是增加的,这也更符合功利主义原则。

这也体现在世界知识产权组织(WIPO)的全球创新指数(GII)排名中北欧国家多年来一直表现出色这一点上。在2023最新排名中,前十名的国家中有三个是北欧国家:瑞典第二名、芬兰第六名、丹麦第九名。顺便一提,蝉联第一的瑞士也是高福利国家。

虽然自由放任型国家表现也不错(美国第三,英国第四),但是赢者通吃的丛林法则下的拔尖背后是“一将功成万骨枯”的残酷内卷。反过来,从基础条件来看,资源贫瘠的北欧国家的创新表现居然能和地大物博、人才济济的美国平分秋色,两种模式孰优孰劣不言自明。

而如果考察国民幸福度差距则更为明显,2023年世界幸福指数排行榜中,芬兰连续第六年蝉联冠军,其他四个斯堪的纳维亚兄弟也都挤进前十名(丹麦第二、冰岛第三、瑞典第六、挪威第七),而美国仅仅排名第十五。

“福利国家养懒人”的担忧是真的吗?

在北欧模式下,全民福利将社会保障以“逆商品”的方式平等地提供给每一个公民,让绝大多数人能够享有相当于中产阶级的生活福利保障。但这也让不少人产生一种忧虑,会不会让一些“懒惰者”钻空子坐享其成,这也是为什么“福利国家养懒人”的说法流传甚广的原因。

一般认为,福利国家的运作模式建立在高税收基础上,但其实北欧福利国家的企业税率并不高。2023年欧盟平均企业所得税率是21.2%,北欧五国都在平均线上下(芬兰和冰岛都是20%,瑞典20.6%,丹麦与挪威22%),而美国的企业税也有21%,与之基本持平。因此福利国家的高税收与个人所得税的关系更为紧密,而这又必须依靠高就业率来实现。

因此,北欧国家较早就让劳动市场对包括妇女在内的所有人开放,实现全民就业,也间接推动了男女平等以及家庭育儿责任由父母共同分担等社会趋势。另一方面,北欧国家的工作寿命也普遍在欧洲排名靠前,根据欧盟的Eurostat公布的数据,欧洲工作寿命时间最长的是冰岛,长达45.7年,比排名垫底的罗马尼亚(32.2年)长了近11年。瑞典第三(43.1年),丹麦第五(41.3年),挪威第六(41.1年),芬兰第九(39.9年)。

1990年代初,经济危机下失业率的飙升对北欧国家的福利政策造成较大冲击,甚至导致当时不少国家右翼政党短暂上台。此后,北欧各国福利政策也都经过不同调整,但整体而言针对全民福利的方针并没有大的动摇。

如果经济周期中的低迷时期出现的高失业率会给国家的福利供给造成较大压力还属于正常波动现象。真正令人担忧的是在经济正常时期也出现大量钻空子、搭便车的现象,比如会不会出现那种自己不工作,只靠生孩子而从政府那里捞到源源不断现金的“福利女王”?

对此,帕塔宁介绍说,芬兰国家的应对策略是将一个人能享受的福利和其之前的收入挂钩,如果一名女性在生育之前从未工作过,那么其产假津贴会很少,即便还能拿到其他救济金,但这点钱也不足以让人放弃工作,“因为大多数人更想尽享人生,而不是吃着低保,无所事事”。

事实也证明,有了社会安全网的托底,更多人更愿意参与工作而非不劳而获。丹麦财经报曾报道,2021年一次针对1800名在职人员的民调结果显示,有80%的调查对象表示他们非常喜欢和热爱自己的工作。与此相映成趣的是丹麦国家统计局近期公布从2007年至2023年以社会救济为来源的人口的数据,表明实际上领取救济的人数是在不断下降,并且在最新统计的2023年达到最低点。这些令人振奋的发现在事实层面证明了“福利国家养懒人”的说法是站不住脚的。

但是一个有趣又令人深思的现象是,人们想象中“搭便车”的人数往往要比实际比例高得多。根据丹麦广播电台2017年一项民调显示,人们平均猜测约有13.1%的人在以救济为生,但实际数据只有4.7%,有63.1%的人过高估计,也就是说人们想象中的“危机”要比实际中的大得多。这也许要归因于负面新闻报道和右翼政党宣传的影响。

但从社会心态来说,这种担忧更多反映了人们对福利政策可能被滥用和不公平的敏感——毕竟福利政策并非从天而降,是靠每个纳税者的钱袋支撑起来的,这也会转化为大众对政府行为进行监督的动力,对于维持整个福利体系的健康运作来说未尝不是一件好事。

从“福利国家”到“全民基本收入”

在某些地区还在津津乐道于福利国家的过度慷慨导致“养懒人”问题之时,欧洲本土却出现了从另一个截然相反的角度对“福利国家”进行批评的声音,并由此发展出了要求进一步拓展“平等”权益的“全民基本收入”理论。

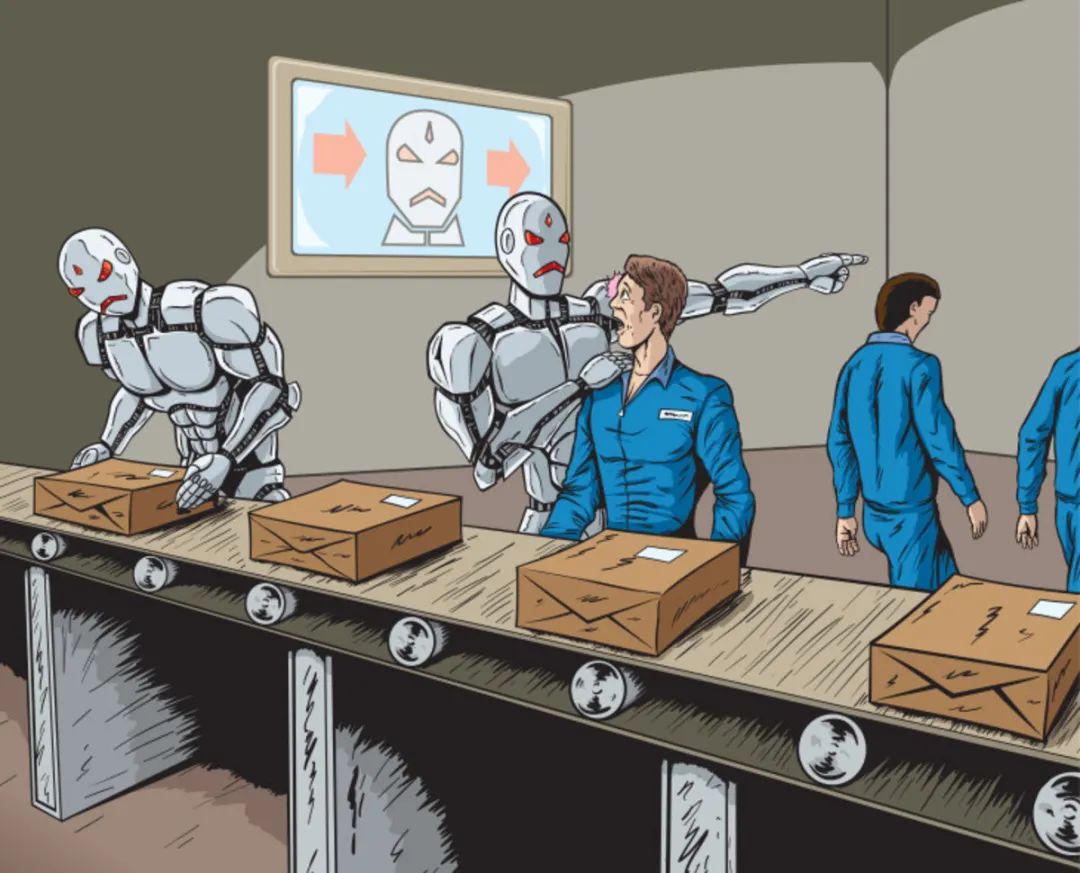

比如,荷兰年轻的思想家布雷格曼(Rutger Bregman)曾指出,“福利国家”是“工作时代”的产物,具有局限性。也就是说,事实上它是以保证最广泛的社会成员最高效率化参与到社会生产过程中为基本出发点,而不是许多人认为的那样,仅仅是一种财富分配制度。然而,今天这个被安德烈·高兹(André Gorz)戏称为“基于工作的乌托邦”的成立基础已经被从根本上抽走了,因为人工智能等高科技的出现,让众多人面临失去工作的危险,而与过去几次科技革命催生新的工种不同,这次并不会在另一个产业中创造足够数量的新工作岗位,长此以往必然会出现许多所谓的“绝对多余人口”。

雪上加霜的是,当今福利国家的观念出现了扭曲、堕落的变形,集中体现在对“靠福利生存”的人的污名化,认为其不配享有基本人权,是社会的多余人。用布雷格曼的话说,“福利国家本应培养人们的安全感和骄傲感,最后却退化成为一种怀疑和羞辱系统”。这种污名化甚至在一些尚未达到福利国家水准的社会中大为流行,几成魔怔,令人担忧。

与此相对,“全民基本收入”的观点则强调“基本收入”是一种不可剥夺的公民权利,是共同体对于每个成员的义务和认可,其背后的哲学思想倡导和促进包容而非排斥,倡导社会团结和融合而非分裂。“基本收入”可以缓解社会不平等,增强人们的自信,让他们在适当范围内自我决定,这也可以提高社会消费力和国家财富,而不需要依靠财富转移的形式。这也不失为应对人工智能化即将造成的全球大范围失业和贫富进一步分化的一种解决方案。

尽管有上述批评,但是在目前全球范围内,北欧福利国家模式依然是一种值得借鉴学习的社会模式。正如帕塔宁书中所说,通过安全网托底保护国民权益,并不会带来“懒人社会”,反而能让人在没有后顾之忧的前提下最大程度地发挥出自己能力,“这也说明人类追求卓越的愿望并不像美国人对利润动机的信念所暗示的那样脆弱和软弱”。

毕竟,在世界各地,人们都在为了追求一种更美好的生活而努力。

参考文献

$defaultview/default/bar?lang=en

Rutger Bregman, ’Cutting out the Middleman’, The Economist,4 November 2010.

Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism,Princeton University Press,1990.

Zygmunt Bauman, Retrotopia,Polity, 2017.

邹峻,《从谷底走向巅峰:“芬兰现象”探源及其启示》,2002

舒旻,《九十年代瑞典与芬兰的福利国家:挑战与改革》,2001

汪琦,《面对“想象中的危机”,北欧福利制度的可持续性经得住考验吗》,2024

*部分图片来自网络

- END -

《北欧向左,美国向右?》

[芬] 阿努·帕塔宁 著

江琬琳 译

上海译文出版社

芬兰记者阿努·帕塔宁2008年搬到美国,她本来是充满自信的人,有成功的事业和充实的社交生活,可是来美国后不久就变得谨小慎微,充满自我怀疑。她发现,这里的日常生活中的一切——从购买一部手机到为教育和儿童保育进行税务申报——和自己的北欧老家相比都更复杂和充满压力。起初,她把自己严重的焦虑归因于自己难以适应自由的新环境。但是随着越来越了解更多的美国人,她发现他们也和她一样倍感压力。为了理解美国和芬兰为什么会有这么大的差异,她开始仔细观察这两个国家的日常生活,从政经文化、育儿教育、社会福利、医疗健保、两性关系、工作税制等政策差异优劣,在清晰详实的调查研究基础上给出具体建议。她澄清了那些说北欧国家是“大政府”“高税收”“福利国家养懒人”的常见误解,指出美国社会的金钱至上原则造成公民生活更大的风险性和更强的依赖性,普通人维持基本生计的成本也远比北欧国家更高。北欧生活方式让人的生活更加舒适,自由,这也说明了人类追求卓越的愿望并不像美国人对利润动机的信念所暗示的那样脆弱和软弱。也许生活比金钱更重要,这在全球各地都是一致的。

微信公众号推送机制更新

为了确保能第一时间看到上海译文推送

点亮文末“在看”

或进入公众号主页将上海译文设为“⭐️星标”

发表评论