俄国在地理位置、人种、宗教方面皆属于欧洲,为何俄国社会未能对政治权威施以任何有效的制约呢?

《旧制度下的俄国》追溯了俄罗斯国家从公元9世纪—19世纪末的成长过程及其主要的社会群体——农民、贵族、中产阶级和神职人员——的演进历程,来试图解答上述问题。

俄国世袭政权的统治历史是本书的主题,俄国政治的本质源于对主权与所有权的认同,即对于那些恰好掌权的人来说,以“所有权”方式看待政治权威的认同。

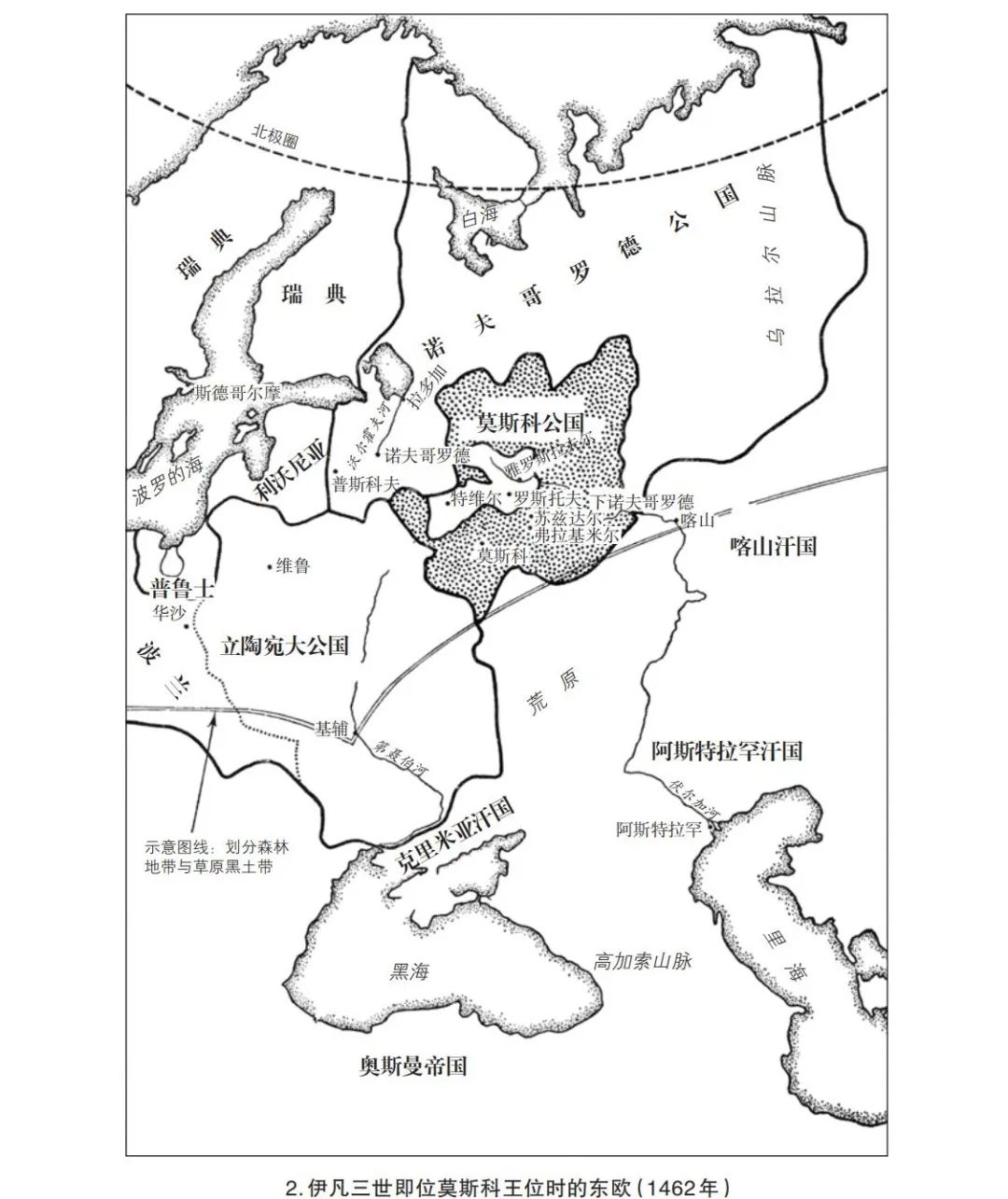

01 俄国世俗政权的兴起与演化

在8世纪—9世纪,居住在草原地带和毗邻的森林地带的斯拉夫人一直向可萨人纳贡,并在其庇佑下生存。

东斯拉夫人在当时是以部落的形式组织起来的,在这一阶段,东斯拉夫人既没有公共机构,也没有官员承担司法或军事职能,因此即使是最原始形式的国家也不存在。

公元9世纪和10世纪,俄罗斯森林地带和拜占庭之间的常规商贸往来得到了发展,而这种商贸关系掌控于武装的诺曼商人手中,他们专注于对外贸易,逐渐控制了水路并在沿途建造了要塞,俄罗斯开始出现一些新型的人口中心,第一个东斯拉夫国家就是这么以两个异族之间国际贸易的副产品形象形成,诺曼人和斯拉夫人混居、埋葬在同一处墓地。

基辅成了这个贸易组织的核心,大公即是一名出色的商人。

在基辅国家的全盛时期,权威是以前现代时期的商业企业的模式运行的,既不受法律的约束,也不受民众意志的影响。

在俄罗斯,诺曼精英在当地的根基非常浅薄,基辅国家和基辅社会缺乏能够联结二者的公共利益:

国家与社会共存,保持着各自的认同,相互之间几乎没有彼此承担义务的意识。

基辅罗斯瓦解了,分裂成三个主要地区:

俄国历史编纂学传统上认为,莫斯科国家与基辅罗斯一脉相承,然而,莫斯科大公国的形成方式使其在政治上与基辅的构造有着很大不同。

在中世纪的俄罗斯,地产、奴隶和贵重物品都是世袭财产,甚至一个人的血统或出身也都属于世袭财产。

早期的俄罗斯国家体制,其内部发展具有两个显著特征:

一是政治权威与社会之间存在着一道超乎寻常的鸿沟;

二是以专有的、世袭的方式行使着主权。

这两个显著的特征又被一个令人震惊的外部事件所强化——蒙古征服。

蒙古的可汗成了这个国家第一个无可争议的君主。在蒙古统治的年代里,大部分民众首次了解到国家是什么。

蒙古只是这片土地的过客,在全民都付出了巨大的努力和沉重的代价后,沙皇终于得以将俄罗斯变成了一个巨型的皇家领地。

02 俄国的主要阶层

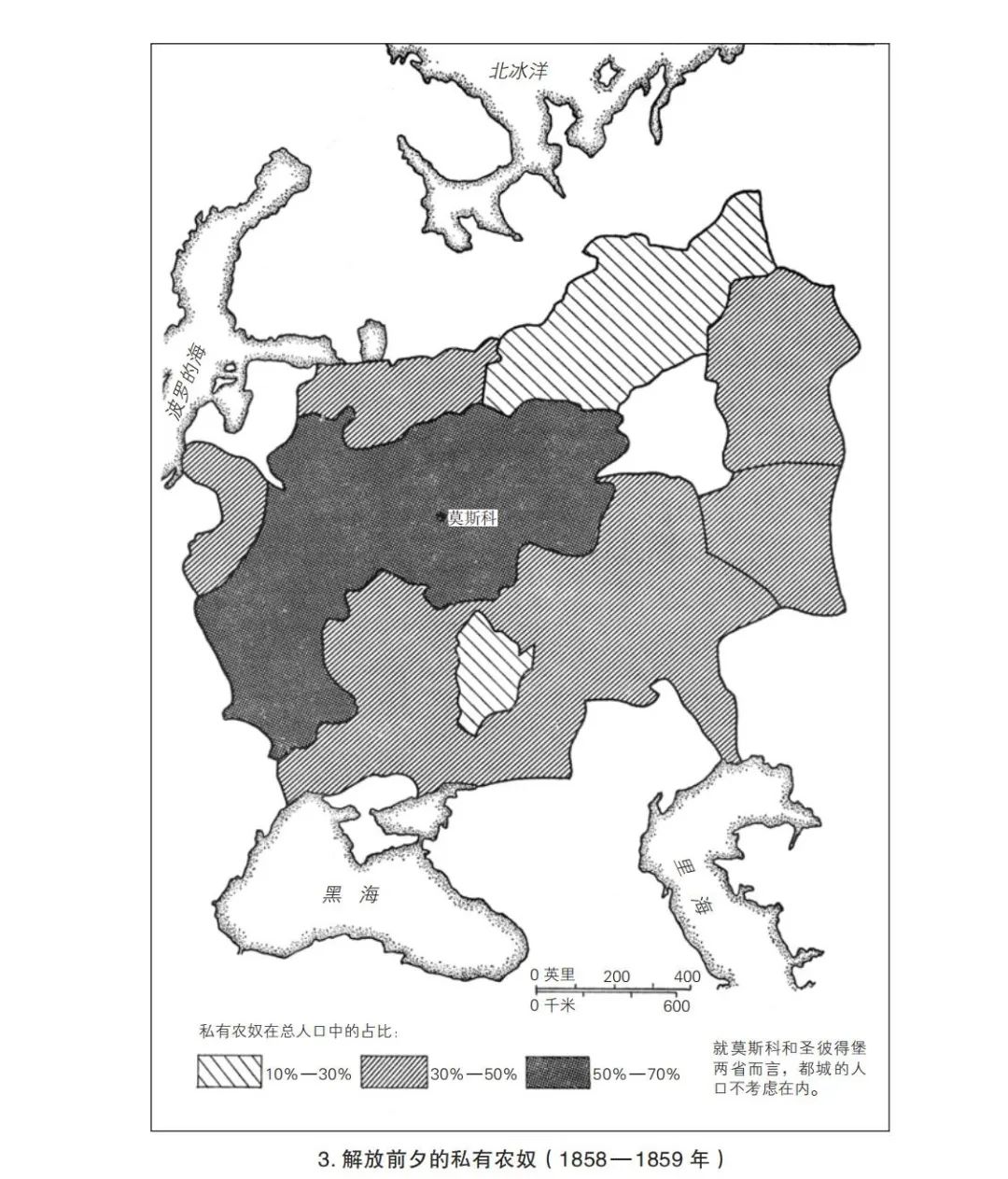

让我们把话题转到农奴制,农奴制与家庭和村社一同构成了旧制度下俄国农民社会的三个基本结构。

如普希金所言,俄国农奴居住在自己的房子里,而非奴隶宿舍。俄国农奴在田间干活时很少受到监工的监督而是受到自己父亲和兄长的监督。

尽管从法律上讲,农奴无权拥有财产,但事实上在整个农奴制时代,农奴一直拥有财产。农民的历次起义,都是缺乏政治目标的。

俄国的上层阶级在政治方面表现得十分无力,大部分时间,他们都在做着上层要求他们做的事情。

俄国贵族的行政管理权与经济权都太小而不足以与君主专制抗衡。

无论他们为政治生活做出何种贡献,都不是作为一个代表特定利益的社会经济群体,而是作为一个超阶级的群体,为了争取他们想象中的普遍福祉而斗争:即不是作为贵族群体,而是作为知识分子群体。

俄国社会的中产阶级微不足道,已成为史学文献中的一个共识。俄罗斯未能孕育出一个庞大且充满活力的资产阶级,与国家经济有关。

众所周知,俄国的货币流通量从来都不大。它距离世界上主要的国际贸易路线太遥远,无法依靠贸易获得黄金;而其自身也没有贵金属,俄国是从18世纪才开始开采贵金属的。

货币的短缺成为阻碍俄国出现有钱阶级的重要原因。

白手起家的俄国商人,内心也大都具有强烈的君主主义和民族主义色彩,但是又不愿意表露出来。

19世纪中期,当俄国的知识分子与政府发生激烈冲突时,他们站在岸上观虎斗。1905年,一部分俄国企业界的显要人物曾经尝试建立自己的政党,但最终未能实践,大部分人加入了保守的十月党。

在俄国的第一届国家杜马中,议员中有2名企业家和24名商人,占议员总数的5.8%。对于一个本应在俄国体现出“资产阶级” 统治国家的机构中,资产阶级代表所占的份额着实少得可怜。

这种政治上的无能首先应归咎于一个建立在数个世纪经验之上的信条:在俄国,通往财富之路不是与政权对抗,而是与其合作。

与之相伴的另一个信条是:在竞争者为了政治权力而相互争斗之时,静观其变才是最明智的选择。

因此,在1917 年,当自己的命运凶吉难卜的时候,企业家和商人们依旧无所作为是毫不奇怪的。他们既不支持沙皇政权,又不支持临时政府,亦不支持反共的白卫运动。

那些有钱的,打点行装逃到了国外;那些没钱的,则一边旁观着革命派知识分子与民族主义军官之间的对决,一边静候着那从未有过的更美好的时代。

除匈牙利外,俄罗斯人是东欧最后一个皈依基督教的民族。

俄罗斯从拜占庭而非西方接受了基督教,自接受了基督教的东方派之后,俄罗斯与基督教文明的主流——西方派渐行渐远。

罗斯受洗后,拜占庭日渐衰落,罗马则崛起于天下。至16世纪,莫斯科公国成为世界上唯一信奉东方基督教的大国。

俄罗斯虽接受了基督教,却不能融入基督教世界,导致其自身孤立于其邻邦之外。

东正教会一直渴望能有强大的世俗政权与其相伴。东正教会认为,国家必须是纯洁、“神圣”而未被异端邪说所玷污的。任何偏离传统的行为都是不能容忍的。

正如拜占庭宗主教佛提乌所言,“即便是最细微的背离传统的行为也会招致对教义的全面亵渎”;换句话说,任何偏差都是叛教的开端。这种观念以及其他与严格诠释真理相关的举措将东正教推向了政教合一之途。

鉴于其所处的历史环境,上述情形实际上昭示着东正教对世俗权威的严重依赖。他们对世俗权力的错误不闻不问,在那些关注社会和政治公正的人眼中,它已失信于民。

不仅如此,他还制造了一个精神上的真空,这一真空很快被世俗的意识形态所填补,因为他们所追求的是在现世建立一个基督教承诺中的来世天堂。

03 结语

本书《旧制度下的俄国》对俄罗斯社会进行广泛的描绘,将其如何从原始村社逐渐形成国家、公国直至俄罗斯帝国的历程清晰地梳理出来。

让我们看到俄罗斯国家在千年来,因其特殊的地理位置和环境,以及其从诺曼人、蒙古人的统治到君主制统治建立的历程,形成了兼具亚洲与欧洲特点的独特政治制度和社会环境。

尽管本书成书较早,且部分观点亦受到冷战这一时代背景的影响,但作者对俄罗斯民族、国家的深刻理解与分析以及深入浅出的写作,时至今日仍具有独特的史学与文学价值。

-Fin-

发表评论