又到暑期,有多少人在考研呢?

有人选择报班学习,跟着机构轻松备考

有人选择自己在家备考…

无论是哪一种学习方式,

都是大家努力拼搏上进的方式!

为了帮助各位考研学子快速进入暑假备考状态,

我们为大家带来10天打卡计划

今天给大家带来

《艺术学概论》

第一章 艺术的本质与特征

本章主要从艺术的本质和基本特征人手,对艺术的根源进行探究,艺术的本质中阐述了影响较大的几个主要看法“客观精神说”“主观精神说”“模仿说”或“再现说”。关于艺术本质问题的科学理论基础,人类的社会生活可以总分成物质生活和精神生活,其中艺术生产作为一种特殊的精神生产,在艺术学研究领域有二点启示:揭示艺术的起源、性质和特点;阐明了两种生产的“不平衡关系”;揭示艺术系统的奥秘。从艺术的基本特征的角度来看,分三种:形象性、主体性、审美性。

本章内容在历年考试真题中频繁出现,常考题型有名词解释简答题和论述题,需要考生在学习时多加思考,学会归纳总结。

艺术的本质

1.关于艺术本质的几种主要看法

据不完全统计,从中国先秦时期和古希腊开始,给艺术下的定义迄今已有上百种,从不同的角度探讨了艺术的本质特征,其中影响较大的主要有“客观精神说”“主观精神说”“模仿说”或“再现说”

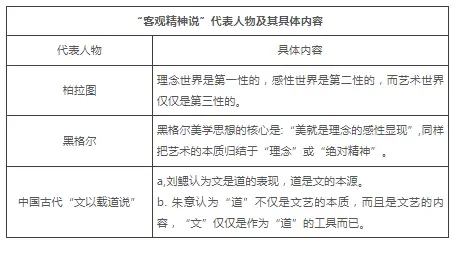

(1)“客观精神说”。

(2)“主观精神说”。

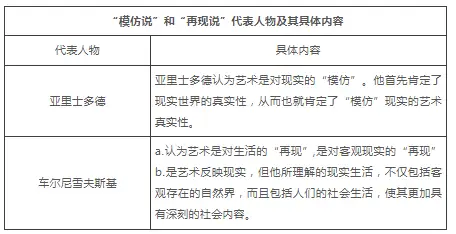

(3)“模仿说”和“再现说”。

2.艺术本质问题的科学理论基础

(1)定义:人类社会生活从总体上可以划分为物质生活与精神生活两大组成部分。为满足这两种生活所分别进行的生产活动,称作物质生产与精神生产。

①“物质生产”定义:物质生产是为了满足人们的物质需要,它的成果构成了人类的物质文明。

②“精神生产”定义:精神生产是为了满足人们的精神需要,它的成果构成了人类的精神文明。

③“艺术生产”定义:艺术生产作为一种特殊的精神生产,则是为了满足人们的审美需要,它的成果构成了人类光辉灿烂的艺术文化宝库。

总结:马克思明确提出了“艺术生产”的概念,将“艺术”与“生产”联系起来考虑,从生产实践活动出发来考察艺术问题,把艺术看作是一种特殊的精神生产,这在美学史和艺术史上是一个前所未有的创举。“艺术生产”理论为揭示艺术的起源和艺术的发展,揭示艺术的性质和艺术的特点,以及揭示艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏这样一个完整的艺术系统的奥秘,都提供了科学的理论依据。

(2)“艺术生产”理论给艺术学研究提供的启示。

①艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

从艺术的起源来看,艺术生产本身是经历了一个漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。人类最初的艺术品常常同生产劳动实践有着直接的联系,它们或者是劳动工具如精致的石器、骨器等,或者是劳动成果如用来作为装饰品的兽皮、鲁牙、羽毛等。只是随着生产力的发展和人类社会的进步,艺术生产才逐渐独立出来,这些劳动产品也逐渐从满足人的物质需要变为满足人的精神需要。艺术的起源可能有多种多样的原因,但归根结底,以劳动为前提,以巫术为中介,艺术的起源离不开人类的社会实践活动。

从艺术的性质和特点来看,艺术生产理论告诉我们,艺术作为审美主客体关系的最高形式,艺术美包含着两个方面的内容:一方面艺术是对客观社会生活的反映,另一方面艺术又凝聚着作家、艺术家主观的审美理想和情感愿望。也就是说,艺术美既有客观的因素,又有主观的因素,这两方面通过作家、艺术家的创作活动互相渗透、彼此融合,并通过物态化形成具有艺术形象的艺术作品。

总结:艺术的审美价值必然是主客体的有机统一。艺术生产的突出特点,是把创作主体(艺术家)强烈的主观因素渗透到整个艺术创作过程,并融会到艺术作品之中。人类的生产实践活动本身就是一种创造性的劳动,艺术生产作为一种特殊的精神生产,当然就更是一种自由自觉的创造性劳动了。艺术生产固然离不开客观现实,社会现实生活是艺术创作的源泉和基础,但艺术生产同样不能离开主观创造,只有当艺术家调动他强烈的和丰富的想象来从事创作时,才能创造出有血有肉、生动感人的艺术形象。从这种意义上讲,艺术必然是心与物的结合、主观与客观的结合、再现与表现的结合。

②艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。

艺术作为一种特殊的社会意识形态,它的发展不能脱离一定时代的物质生产条件。一定时代艺术的发展,从最终原因上讲总是在一定的经济基础上形成的。艺术生产作为一种特殊的精神生产,又具有相对的独立性。例如,19 世纪的俄国的经济发展非常落后,但是在文学领域的发展非常繁荣,涌现出普希金、陀思妥耶夫斯基、列夫·托尔斯泰等一批作家。

两种生产不平衡的现象,与艺术生产最终必然受物质生产制约并不矛盾。前者是个别、特殊的现象,后者是一般、普遍的规律。从最根本的原因上讲,两种生产不平衡现象也有其深刻的经济和政治根源。

③艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

艺术生产理论把艺术创作一艺术作品一艺术鉴赏这三个相互联系的环节,作为一个完整的系统来研究。艺术创作可以说是艺术的“生产阶段”,它是创作主体(艺术家)对创作客体(社会生活)能动反映的过程。艺术作品可以被看作是艺术生产的“产品”。艺术鉴赏则可以被看作是艺术的“消费阶段”,它是欣赏主体(读者、观众、听众)和欣赏客体(艺术作品)的相互作用并得到艺术享受的过程。

在艺术生产的全过程中,生产作为起点,具有支配作用,消费作为需要,又直接规定着生产。艺术作品被创作出来,是为了供人们阅读或欣赏,如果没人欣赏它就还只是潜在的作品。因此,艺术生产必须适应欣赏者的消费需要;同时,艺术欣赏反过来又成为刺激艺术生产的动力,推动着艺术生产的发展。

艺术生产理论则启示我们,应当全面地研究艺术活动的全部过程,把创作一作品一鉴赏这三个部分作为一个完整的艺术系统来进行综合的研究。

[补充](来自王宏建《艺术概论》)

艺术作为“艺术生产”的意义

认识艺术作为“艺术生产”的实质,对于避免走资本主义条件下“艺术生产”异化的弯路,健康地发展我国的社会主义艺术,有着重要的意义。

(1)艺术生产异化的表现。

①“艺术生产”的目的已经不是为了精神消费,不是为了满足人们的精神需求和审美享受,而是为了生产而生产,为了利润而生产,为了满足积累个人财富的需要面生产。艺术劳动变成了资产者投机的对象,艺术创作的自由精神遗到压抑。

②资本主义的商品价值规律左右和支配了“艺术生产”,艺术品的价值也以其实现赚取利润的多少作为评判的标准,审美价值和商品价值相对立艺术品变成了商品。

③从事自由自觉的精神创造的艺术家成了像工人一样的受雇的劳动者,高尚的精神劳动成了一种受资本经济规律支配的制造特殊商品的生产。

(2)我国艺术生产的意义。

①在我国的社会主义条件下,艺术作为“艺术生产”,应该作为真正的精神生产实现其本质,以满足人民的精神需要为根本目的。

②艺术品作为一种特殊的精神产品,也可以像商品一样进行流通,有某种意义的交换价值,但它在本质上是审美的。

在艺术上精益求精,力戒粗制滥造,认真严肃地考虑自己作品的社会效果,力求把最好的精神食粮贡献给人民。

艺术的特征 艺术的本质与艺术的特征二者密不可分。本质是特征的内在规律,特征是本质的外在表现。艺术作为一种特殊的社会意识形态,艺术生产作为一种特殊的精神生产,决定了艺术必然具有形象性、主体性、审美性等基本特征。

1、形象性

艺术的基本特征之一是形象性。或者换句话讲,艺术形象是艺术反映生活的特殊形式。哲学、社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界,艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。各个具体艺术门类,它们所塑造的艺术形象可以具有各自不同的特点,如雕塑、绘画电影、戏剧等门类的艺术形象,欣赏者可以通过感官直接感受到,而音乐、文学等门类的艺术形象,欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。关于艺术形象,可以从以下三个方面来看:

(1)艺术形象是客观与主观的统一。

任何艺术作品的形象都是具体的、感性的,也都体现着一定的思想感情,都是客观因素与主观因素的有机统一。对于不同的艺术门类来说,艺术形象这种客观因素与主观因素的统一,具有各自不同的特点。

对于雕塑、绘画等造型艺术来说,往往是在再现生活形象中渗透了艺术家的思想情感,这种主客观的统一,常常表现为主观因素消融在客观形象之中。而另一些艺术门类,则更善于直接表现艺术家的思想情感,间接和曲折地反映社会生活,这些艺术门类中主客观的统一,则表现为客观因素消融在主观因素之中。

(2)艺术形象是内容与形式的统一。

任何艺术形象都离不开内容,也离不开形式,二者是有机统一的。艺术欣赏中,直接作用于欣赏者感官的是艺术形式,但艺术形式之所以能感动人,影响人,是由于这种形式生动鲜明地体现出深刻的思想内容。

优秀的艺术作品,必然具有深刻的思想内酒和完美的艺术形式,只有二者有机统一,才使其具有令人惊叹的感人魅力。例如罗丹的《巴尔扎克像》就是从雕像的形态和神态入手的,是典型的内容和形式的统一既做到了形似也达到了神似。

(3)艺术形象是个性与共性的统一。

综观中外艺术宝库中浩如烟海的文艺作品,凡是成功的艺术形象,无不具有鲜明而独特的个性,同时又具有丰富而广泛的社会概括性。

这是由于世界上的万事万物都是个性和共性的统一体,共性存在于千差万别的个性之中,个性总是共性的不同方式的表现。一切事物都是在带有偶然性的个别现象中,体现出带有必然性的共同本质和规律来。因此,许多艺术家在总结创造艺术形象的经验时,总是把能否从生活中捕捉到这种具有独特个性特征,同时又具有普遍意义的事物,当作富有成败意义的关键。

艺术形象的这种个性与共性的统一,最集中地体现为艺术典型。所谓艺术典型,就是作家、艺术家运用典型化的方法,创造出具有栩栩如生的鲜明个性并体现出带有普遍意义的典型形象。

艺术典型与艺术形象既有联系,又有区别。从根本上讲,二者都是个性与共性的有机统一,具有共同的实质。但是,艺术典型比起艺术形象来,又具有更强烈的个性与更广泛的共性。也就是说,艺术典型更加独特,也更加普遍,它是艺术形象的凝练与升华。

只有那些优秀的作家、艺术家,才能在自已的作品中创造出具有不朽生命力的典型形象来,这些典型必定具有个性鲜明的艺术独创性,而且又能非常深刻地揭示出社会生活的本质和意义来。

2.主体性。

艺术的另一个基本特征是主体性。如前所述,艺术作为一种特殊的社会意识形态,艺术生产作为一种特殊的精神生产,决定了艺术必然具有主体性的特征毫无疑问,艺术要用形象来反映社会生活,但这种反映绝不是单纯的“模仿”或“再现”,而是融人了创作主体乃至欣赏主体的思想情感,体现出十分鲜明的创造性和创新性。因此,主体性作为艺术的基本特征之一,体现在艺术生产活动的全过程包括艺术创作、艺术作品和艺术欣赏。

(1)艺术创作具有主体性的特点。

艺术创作对社会生活的表现:首先体现在艺术家往往是从生活实践中获得创作动机和创作灵感的,尤其是艺术创作的内容,更是来自于社会现实生活。但与此同时,艺术创作又是一种创造性的劳动,艺术家作为创作主体对艺术创作起者决定性的作用。没有创作主体,艺术作品就无法产生。所以我们说,艺术创作离不开社会生活,更离不开创作主体,离不开艺术家的创造性劳动。

艺术生产是一种特殊的精神生产,艺术创作更是艺术作为创作主体的对象化过程。而且,比起物质生产劳动,艺术生产中的这种主体性更加鲜明、更加突出。艺术创作中的这种主体性,集中表现为艺术家的创作活动具有能动性和独创性。艺术家面对大千世界浩瀚的生活素材,必须进行选择、提炼、加工改造,并且将自已强烈的思想、情感、愿望、理想等主观因素“物化”到自己的艺术作品之中,正是艺术创作的这种能动性,使得艺术成为主观与客观、再现与表现的辩证统一。

艺术创作更具有独创性的特点,每一件优秀的艺术作品,总是凝聚着艺术家独特的审美体验和审美情感,带有艺术家个人的主观色彩与艺术追求,体现出艺术家鲜明的创作风格和艺术个性,具有强烈的创造性与创新性特色。

(2)艺术作品具有主体性的特点。

艺术作品作为艺术家创造性劳动的产物,必然打上艺术家作为创作主体的鲜明烙印。任何优秀的艺术作品,都应当是独一无二、不可重复的,具有艺术的独创性。这就是艺术生产的产品和物质生产的产品,二者之间截然不同的区别之一。

(3)艺术欣赏具有主体性的特点。

美感既有共同性,又有差异性,既有社会功利性,又有个人直觉性,具有千差万别的个性特征。每个人的生活经验与性格气质不同、审美能力和艺术素养不司,所以在审美感受上就形成了鲜明的个性差异,使艺术欣赏打上欣赏主体的烙印。

在艺术欣赏中,欣赏主体和艺术作品之间是一种相互作用的审美主客体关系。艺术欣赏当然要以客观存在的艺术作品为前提,没有艺术作品作为审美客体或欣赏对象,自然不可能有艺术欣赏活动。但是,在艺术欣赏中,欣赏主体(读者观众、听众)并不是被动地反映或消极地静观。

综上可知,主体性贯穿于艺术生产活动的全过程,包括艺术创作、艺术作品和艺术欣赏,意味着创造性与创新性。所以我们说,主体性也是艺术的一个基本特征。

3、审美性

艺术还有一个基本特征是审美性。从艺术生产的角度来看任何艺术作品都必须具有以下两个条件;其一,它必须是人类艺术生产的产品;其二,它必须具有审美价值,即审美性。正是这两点,使艺术品和其它一切非艺术品区分开来。

(1)艺术的审美性是人类审美意识的集中体现。

作为一种特殊的精神生产,艺术生产的目的是为了满足人类的审美需要。事实上,艺术作为人类精神文化的一种特殊形态,它本身就是审美意识物质形态化了的集中体现。

美学理论告诉我们,美的形态分为自然美与艺术美,二者之间的划分归根结底就在于艺术美直接凝聚着人类劳动和智慧的结晶。任何艺术作品都是人所创造的,凝聚着人类劳动和智慧的结晶。然而,并不是一切人类劳动和智慧的创造物都可以称为艺术品。只有那些能够给人以精神上的愉悦和快感,也就是具有审美价值或审美性的人类创造物,才能称为艺术品。

艺术的审美性,集中体现了人类的审美意识。审美意识的产生和发展,离不开人类的社会实践,在漫长的历史发展过程中,终于完成了由实用向审美的过渡,成为人类审美活动的最高形式。艺术美作为现实的反映形态,它是艺术家创造性劳动的产物,它比现实生活中的美更加集中和更加典型,能够更加充分地满足人的审美需要。

(2)艺术的审美性是真、善、美的结晶

艺术美之所以高于现实美,是由于通过艺术家的创造性劳动,把现实生活中的真、善、美凝聚到了艺术作品中。

艺术中的“真”,并不等于生活真实,而是要通过艺术家的创造性劳动,通过提炼和加工,使生活真实升华为艺术真实,也就是化“真”为“美”,通过艺术形象体现出来。艺术中的“善”,也并不是道德说教,同样要通过艺术家的精心创作,使艺术家的人生态度和道德评价渗透到艺术作品之中,也就是化“善”为“美”,体现为生动感人、有血有肉的艺术形象。例如北宋著名画家张择端的巨型长卷风俗画《清明上河图》,就鲜明地体现出艺术中这种真、善、美的统一,深刻体现出艺术家对创造了当时繁华汴京的广大劳动人民的歌颂和赞美。

艺术的审美性和“丑”的关系。生活中既有真、善、美,也有假、恶、丑。但是生活中“丑”的东西,经过艺术家的创造性劳动,同样要通过审美特征在艺术作品中体现出来。生活中的“丑”经过艺术家的能动创造变成了艺术美。事物本身“丑”的性质并没有变,但是作为艺术形象它已经具有审美意义。例如莫里哀的著名讽刺喜剧《吝啬鬼》,成功地塑造了阿巴贡这一极端自私而贪婪的人物形象,深刻地揭露出资产阶级贪财如命的本质。

(3)艺术的审美性是内容美和形式美的统一。

艺术美注重形式,但并不脱离内容,它是二者的有机统一。每种艺术都有自已特殊的形式美。在长期的历史发展中,每个艺术门类在运用形式美的规则方面已经积累了许多宝贵的经验和规律。例如建筑艺术中的古希腊帕提农神庙造型端庄,比例匀称,被视为古希腊神庙的典范。

发表评论