*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「从格致到科学」

主笔|张星云

兵马司胡同15号

北京市西城区兵马司胡同15号,是个看似很普通的胡同院落。院子门口停满了车,门口晒着被子,在北京深秋的傍晚,各户住家窗口飘出炒菜的香味。院子里有三幢二层小楼,楼里走廊昏暗,过道里堆放着杂物,标准的大杂院面貌。

正对院门的小楼,老旧的石头门楣上清晰地刻着“地质调查所图书馆”几个字,又让这里显出了历史感。那天下午,我们也是因为采访对象的介绍才知道,这里是中国第一个近现代科学机构——中国地质调查所的旧址,这个看似普通的胡同小院里,装的是一段中国现代科学的发生史。

1913年,从英国格拉斯哥大学动物学、地质学双学位毕业回国的丁文江、刚获得日本东京帝国大学理学部地质系学位的章鸿钊,以及后来归国的比利时天主教鲁汶大学地质学博士翁文灏等人一起,组建起了中国地质调查所。1936年,时任中央研究院院长的蔡元培曾评价地质调查所“名副其实地享有中国第一个科研机构的声誉”。

这个看似普通的胡同院落,实际是中国现代科学发生史的重要遗产(于楚众 摄)

地质调查所的影响确实是巨大的。直至1949年,新建立的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、地质研究所、地球物理所、南京古生物研究所、南京土壤研究所,以及中国地震局地球物理所、中国地质调查局、全国地质资料馆、中国地质图书馆等,这些机构的前身都是如今北京市西城区里这个看似普通的胡同院落。新中国成立初期156项重点工程,其中40%没有地质调查资料便无法进行。全国300多个矿业城市,皆因地质工作而起。

当我刚领到这个题目的时候,我很惊讶,自己此前并不知道地质调查所曾经如此重要,更没有听说过丁文江此人。中国社科院近代史所研究员雷颐在接受本刊专访时就曾评价说:“这样一位对中国现代科学制度化、在现代思想史上起过重要作用的学者,现在的人们却对其了解无多。”

那么,丁文江是谁?在当时完全没有科学土壤的中国,丁文江“一班人”又将如何一步步真正走向系统性的现代科学?中国社会科学院近代史研究所副研究员宋广波对本刊表达了他的观点:此前科学在中国是零,所谓中国人在中国这片土地上,用中国的材料来研究中国、发展中国的科学,就是从丁文江创立地质调查所开始的。

一百年前的地质报告

进入到全国地质资料馆,第一感受就是,这里拥有国内一流的档案库房。坐专用电梯进入地下,在恒温恒湿的空间里,我们走近一排排先进的档案柜,这种高2米、宽5米的资料密集架,总长度达到15000延米。这里继承了中国地质调查所成立以来收藏的所有档案、手稿和资料,从1894年俄国探险队在秦岭的考察记录,到中国第一份地质调查报告、中国第一份地质图,再到日本侵略东北后对华北进行的全面地质调查资料,以及1949年后我国绘制的各类地质图。“总共藏有1000多万件地质资料。当然,这里也收藏着1914年丁文江考察云南时做的地质报告。”中国地质调查局发展研究中心高级工程师李晨阳介绍说。

1916 年,地质研究所全体学生在唐山滦县野外实习时的合影

1914年2月,刚上任中国地质调查所所长不到半年,丁文江被派去考察云南东部的矿产。他的任务是配合铁路修建调查煤铁等资源,了解这一地区矿产储量如何,是否适宜大规模开发,以此来设计将来的铁路路线。这次考察长达一年时间,不过他进入云南后的第一个目的地个旧,却不在官方行程安排之中。

从19世纪开始,西方列强进入中国掠夺的主要资源就是煤和铁,到了20世纪初,中国的采矿业依然处于外国控制之下。个旧锡矿当时是世界上锡贮量最大的地方之一,每年产出矿石可达一万吨,是当时中国最大的出口矿石开采点。1914年丁文江来到这里时,法国修建的滇越铁路刚刚通车不久,个旧开采出来的锡矿正在源源不断地运往法国殖民地越南,再从越南运往欧洲。

锡矿主要埋藏在红河与西江水系分水岭的山脉高处,从现代技术角度来看开采会很麻烦,但当地全部开采工作几乎都靠人工完成,两万多名工人,大部分是农民。矿工长久以来摸索出一种土办法:在山中开凿水渠,用雨季储存的水冲刷矿脉,粘裹着红土的矿砂很容易被冲下来,然后再用大量人力对流沙进行10次过滤。

这是丁文江从不了解的世界。这位27岁的年轻人刚从英国格拉斯哥大学获得动物学、地质学双学位,回国不久,脑子里装的满是西方最先进的采矿技术和地质学知识,生活习惯也颇为英伦,留着八字胡,喜欢抽雪茄,身边的朋友都评价他是回国留学生里“最西化的一个”。在个旧这两个月,虽说被工人古老的聪明才智所震撼,但同时他也意识到责任,这种传统开采技术会浪费巨量的矿石,身为中国地质调查所所长,他希望为中国的矿山引入现代化的机械设备,把工人从艰苦的劳动中解放出来。他在矿道里看到工人们每人背上25斤矿砂,一步一喘地向外走,喘息的声音回响在矿道。夜晚,丁文江和几十名工人睡在一间土墙草棚搭建的工棚里,肮脏、拥挤,由于连续不断地接触矿石,工人们的皮肤被染成了浅红色,咳嗽声此起彼伏。

丁文江(FOTOE 供图)

如今翻开100多年前的调查报告,更多感慨。除了严谨的地质报告,丁文江还在其中夹了几张素描图,那是他画的个旧锡矿的工人。在他描绘的画面中,矿工们正在坑道口外休息,或站着或蹲着。李晨阳介绍说,直到他上学念地质学的时候,还有20个学时的地质素描课,这一传统就是一百年前丁文江开创的。

云南之行,是为序曲。几个月后,在个旧东北300多公里外的宣威附近,丁文江在考察路上遇到一群衣衫褴褛的难民,其中有人认出了他,他才知道他们是个旧锡矿上的工人。工人们告诉他,“外国人打起仗来了”。因为欧洲陷入战火,云南的锡矿没了销路,很多矿场倒闭,工人们没有拿到工资就被解雇了,成了难民。远方的消息以如此切身又特殊的方式到达,他这才得知,第一次世界大战爆发了。

中国第一个“洋地质”

在西南旅途中,丁文江还惊讶地发现,自己随身携带的中国地图竟然还是康熙时代传教士留下的版本,不仅缺少地形资料,甚至还有很多错漏,连官方驿道的标注都不准确。丁文江切身体会到了现代地质学在中国面临的困难。北京大学是当时对西学研究最出色的学校之一,也是最早开办地质学专业的高等学堂。丁文江1913年到北京,那年北大理科地质学门仅有三名学生,其中一人留学德国,另两人后来也未从事地质专业,地质学门因找不到学生停办。

1914年,丁文江(右一)赴云南、四川、贵州调查地质

现代地质科学从西方传入中国的时间其实并不算晚。19世纪中叶,西方传教士在中国创办发行书刊,如《遐迩贯珍》《六合丛谈》,介绍现代地质学知识。洋务运动兴起后,因地质学本身巨大的实用性,一些新式学堂开始教授矿产学及开矿学。特别是上海江南机器制造局设立的翻译馆,编译出版了许多地质、矿产著作。这一时期中国对西学的引进依然只停留在技术层面。

“Science”初到中国时,也曾被译成“格致”。到了戊戌维新时期,人们对于西方科学的理解终于有了变化,维新派认为科学的内容不仅是西方的技术、技艺,还应包括西方的自然科学和社会政治学说。梁启超、严复等人开始使用“科学”一词,并提出应该废八股,废科举,办新式学校,倡“新学”。

这件事对少年时的丁文江影响巨大。他1887年出生在江苏泰兴一户乡绅之家,从小接受私塾教育,泰兴县旧属于南通州,是江北的一个小县,丁文江的哥哥曾说那是一个“风气锢塞”的“滨江偏邑”。丁文江能从那么狭小的地方出来,15岁东渡日本留学,17岁又赴英国留学,就是因为他少年时正好赶上戊戌维新运动。1901年,倡导新学的龙研仙从故乡长沙到泰兴任知县,认识了丁文江,龙研仙确信,对这样一个孩子,唯一恰当的培养途径就是把他送出国去深造,最终龙研仙说服丁家,“举债以成其行”。后来丁文江又从日本去了英国,1911年,24岁的丁文江获得格拉斯哥大学动物学、地质学的双学士学位。

丁文江为什么会选择地质学?当时的地质学在欧洲属于前沿学科。中国地质调查局发展研究中心高级工程师李晨阳告诉本刊,在各国的工业化早期,地质学都是一个非常重要的学科,比肩物理、化学等领域。由于工业化的过程需要大量矿产资源,各种科学考察和探险蓬勃兴起,前往世界各地,进行大规模调查,编绘地质图。西方列强进入中国掠夺,针对的矿产资源也是煤和铁,这也是为什么李希霍芬在中国游历时会对煤、铁资源进行大量考察。后来在洋务运动期间,很大一部分也是从开煤矿、铁矿入手,除了军工和纺织以外,在煤铁经营的时候,中国人发现光有技术不能解决问题,还需进一步地寻找资源,这就需要地质学人才,但当时中国没有人懂地质学,只能请外国公司参与。

1911年,身为第一位接受过现代学术系统训练的“洋地质”,丁文江在离家10年后归国。他回到家20多天后,武昌起义就爆发了。那时很多知识分子都遇到过这样的选择,他们是自幼受传统科举教育的最后一代人,青少年时期正赶上“戊戌变法”,经历社会的巨变和西方的冲击,“如何让中国走向现代”是他们一生的母题。

梁启超、蒋百里、丁文江一行在巴黎

丁文江是幸运的,很快他的机会就来了。地质学是一个寻找地下富源的学科,就连军阀也知道地质学可以带来财富。1912年,南京成立了以孙中山为临时大总统的中华民国,南京临时政府设有实业部,负责国家经济建设,实业部下辖矿务司,矿务司下设地质科。1913年9月4日,在后来的北京临时政府工商部(编者注:1914年初和农林部合并成农商部)矿务司地质科的基础上,地质调查所和地质研究所在北京成立,丁文江任首任所长。

“三驾马车”诞生

尽管此前中国也有煤铁矿产和铁路修建,但如今人们将1913年地质调查所成立视为中国现代科学机构之始。中国社科院近代史研究所副研究员宋广波向本刊解释,那是因为此前西方传教士、探险队乃至李希霍芬等学者来到中国进行科学考察,都可以被认为是个人行为,而丁文江想要建立的中国地质调查所,是由政府部门组织,建立起一套全面系统的科学体系。傅斯年后来做过类似的总结:现代学术研究是工厂,要集众研究,不是单打独斗的。

因此丁文江提议,如果想要建立起完整的地质学科学体系,光靠他一个专业人士是不行的,需要先培养一批人才,同时开展与教学相辅的地质调查。随后他找到章鸿钊,章是当时除了他之外在中国唯一懂得专业地质学的归国留学生。1911年丁文江回国后,曾在北京参加清朝学部举办的留学生考试,一同参考的就有刚从日本东京帝国大学理学部地质系毕业回国的章鸿钊,两人当时一起考取了“格致科进士”。

翁文灏从比利时鲁汶大学留学归国,是中国第一位地质学博士,他拒绝了高薪的钢铁公司总工程师职位,加入地质调查所,此后成为丁文江终身最亲密的同事和朋友之一。章鸿钊后来回忆说:“我是偏于理想的,丁先生(丁文江)是一个实干家,翁咏霓先生(翁文灏)思想实行面面俱到。”三个人之间互相需要,互相支撑。

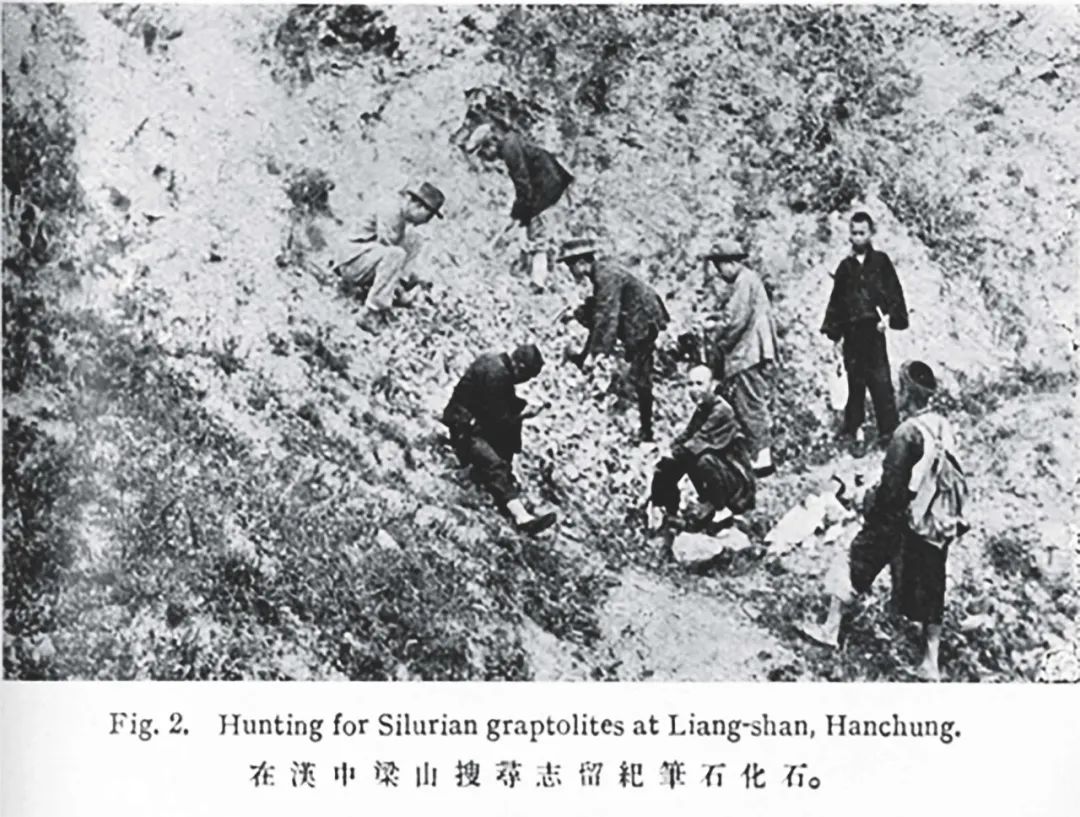

1929年丁文江主持的西南地质调查,是他人生里规模最大一次地质调查

翁文灏承担了大部分教学工作,他向学生们解释,地质构造学是研究地面的现象与地质的构造间的关系,以此推断地壳中的各种变动,而传统观念中“天下山脉发源于一”“两山之间必有水,两水之间必有山”是错误的。他第一次指出中国的地势有西高东低、自东向西三个台阶的特点,使人们对中国地形的认识产生根本性的科学变革。“对于自然界,应该恳恳切切地和它接近,老老实实地看看它是什么东西,”他说,“我们第一步的任务是要把我们中国亲切的认识了。”

1916年,地质研究所招收的第一批学生中18人毕业,绝大部分进入地质调查所担任调查员,是中国自己培养的第一批地质学者。他们多年后成为中国地质界的中坚力量,主持着中央研究院地质研究所,还有北京大学、中央大学、中山大学等校的地质系。中国社科院近代史研究所副研究员宋广波说,在几年前出版的《温家宝地质笔记》中可以清楚地看到,前总理温家宝在进行地质调查时的很多操作模式和规矩,仍都是丁文江当年开创的,一代代沿袭至今。

地质调查所的参与者成为第一批走出书斋、进入野外调查的中国新型知识分子,将西方理论方法引进到中国的同时,倡行系统地进行科学田野工作。地质学也由此成为一种“母科学”,在20世纪早期的中国延伸出古生物学、岩石学、地层学、地理学,以及地震、地球物理、燃料石油、土壤乃至考古学、人类学等不同领域的研究。

实业救国,丁文江的困局

那一代知识分子从主观到客观,始终难以解脱实业救国的迫切,也可以说是历史命运下的人生局限。1921年,丁文江宣布从地质调查所辞职,前往热河担任北票煤矿的总经理,由翁文灏接任代理所长职务。这个选择让外人无比震惊。北票煤矿位于热河省朝阳县,丁文江用了五年时间,将那里发展成为很有成绩的新式煤矿公司。但北票地区和产煤运销的京奉铁路,都属张作霖的管辖范围,丁文江不得不经常去沈阳进行谈判,他越来越厌恶奉系军阀的穷兵黩武,也开始渐渐对实业丧失信心。

民国时,云南个旧锡矿的槽式洗矿

四处奔波的他,比一般的知识分子更了解当时社会的黑暗和政治的腐败。1926年,他离开实业,却决定从政,接过了军阀孙传芳抛来的橄榄枝,担任“淞沪商埠督办公署”总办。但不久,孙传芳不敌北伐军,转而向张作霖求援,丁文江为此愤然辞职。后来,正是这段短暂的从政经历让他饱受诟病。

对丁文江来说,这无疑是一次沉重的打击。1919年时他还曾劝说梁启超放弃政治活动,从事学术研究,但如今他也如那个时代的很多知识分子一样,踏入同一条命运的河流,一次次重蹈覆辙。他只能自嘲地对胡适感叹:“我们这班人恐怕只能是治世之能臣,乱世之饭桶罢!”

1928年,绕了一大圈的丁文江回归学术,重返地质调查所,后来又出任中央研究院总干事。他重续旧业,组织地质调查所对西南地区进行了一次铁路工程配套地质调查,用时一年,这是丁文江人生里规模最大一次,也是最后一次的地质调查。1935年底,他到湖南谭家山勘察煤矿,仍然像年轻时在云南个旧那样,下矿洞考察,结果浑身被汗浸透,感染了风寒。当晚在旅馆过夜时,服务员为了照顾他能睡得暖和一些,关紧门窗的情况下生了火炉,结果丁文江不幸煤气中毒。医生抢救他时,连续做人工呼吸,压断了他的一根肋骨,刺破胸膜,引发感染,过了很多天才发现。1936年1月5日,49岁的丁文江在湖南去世。一手建立起中国现代科学的创始人以这样的方式早早结束了一生。

当年对地质调查所影响巨大的“三驾马车”,先后被裹进了命运的复杂迷局。章鸿钊在1928年后就因为伤病辞去地质调查所职务,后半生开始专心研究用现代科学方法为中国古代金石学定名。中华人民共和国成立后他被任命为中国地质工作计划指导委员会顾问,1951年病逝。

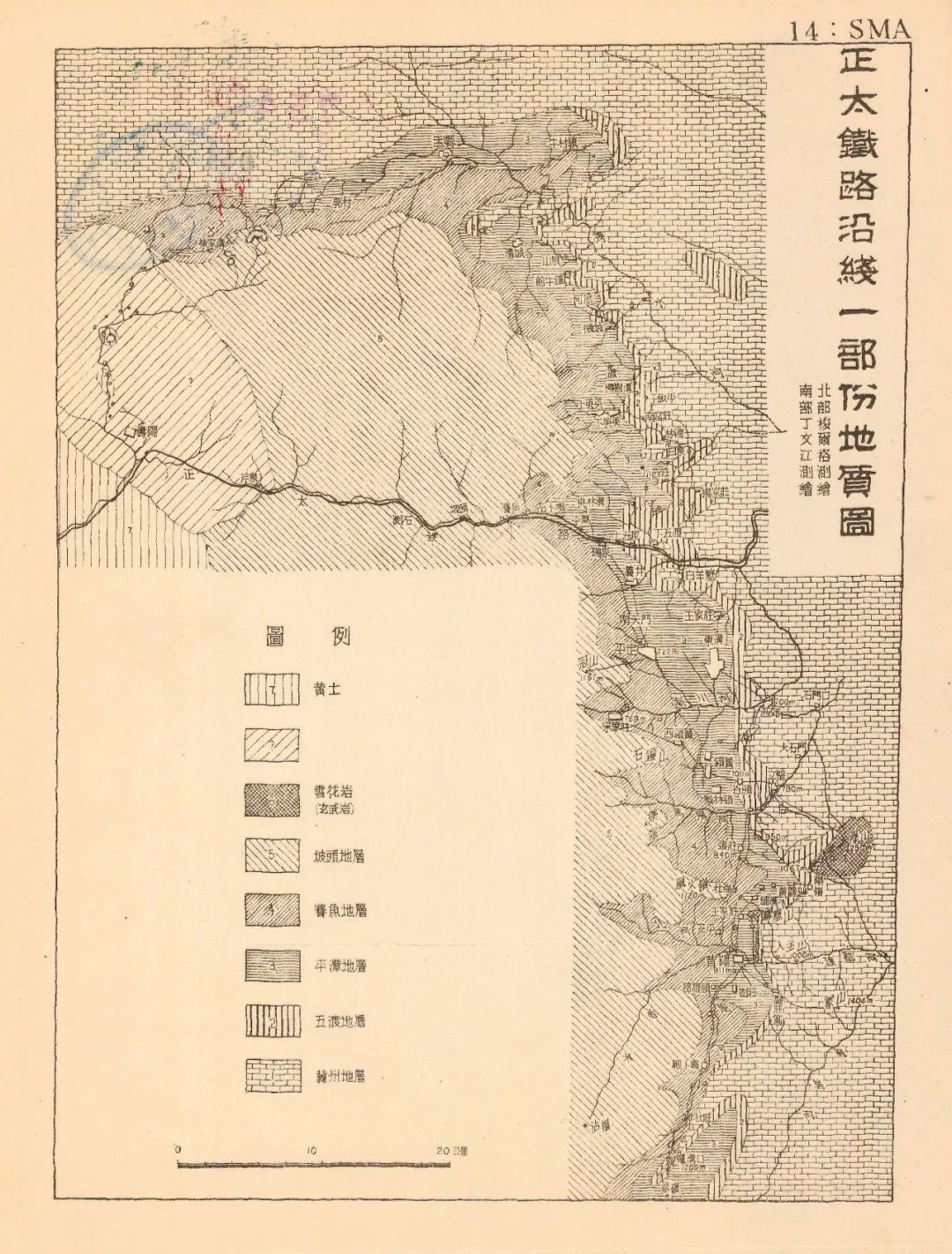

1913年丁文江赴太行山一带做正太铁路沿线地质调查后所作地质图

翁文灏像当时的很多学者一样,在抗战期间救亡图存的背景下进入政府,并曾出任经济部长和行政院院长。由于长年与蒋介石合作,中华人民共和国成立前夕他定为“第12号战犯”,不过他没有跟国民党去台湾,而是经香港后移居法国巴黎。1951年,在毛泽东、周恩来的邀请下,他成为第一个回归大陆的前国民党高官,余生20年里谨慎度过几波政治运动,1971年终老于政协委员的身份。

从1913年至1950年,从北洋政府到国民政府,从“北伐”到“中原大战”,从“九一八事变”到“七七事变”,最终新中国成立,国家不断裂变、新生,就是在这样的时局夹缝里,地质调查所一共存在了30多年。其间,地质调查所深度参与了中国的现代化进程,比如主导发现并开发中国历史上的第一座油田——玉门油田;勘察并发现西山铁矿,选址石景山建炼铁厂,即日后石景山钢铁公司和首都钢铁公司的前身;建立中国第一座现代地震台——鹫峰地震台;发现并发掘仰韶文化遗址;主导并发掘周口店北京猿人;编制中国第一套根据实测资料绘制的地图集——《申报地图》,首次用等高线和分层设色表达地形,其挂图传播甚广,毛泽东在西柏坡办公室里悬挂的就是这幅图,新中国初期一些边界谈判时官方使用的也是这幅图。此外,中印公路勘测、三峡大坝选址、南沙勘测、发现铀矿、发现攀枝花,都有地质调查所的参与。

今年是中国地质调查所成立110周年。本刊曾在新文化运动百年、五四运动百年、中国营造学社成立90周年、仰韶文化发现百年、西南联大80周年时,分别采写过纪念专题,而这些历史文化事件都有着一个共同的时代背景,值得我们从各种角度,反复地讲述和探讨:中国如何从传统转向现代?中国如何与现代世界接轨?在民族危亡的时刻,中国知识分子做出过怎样的选择,又面临怎样的困境?

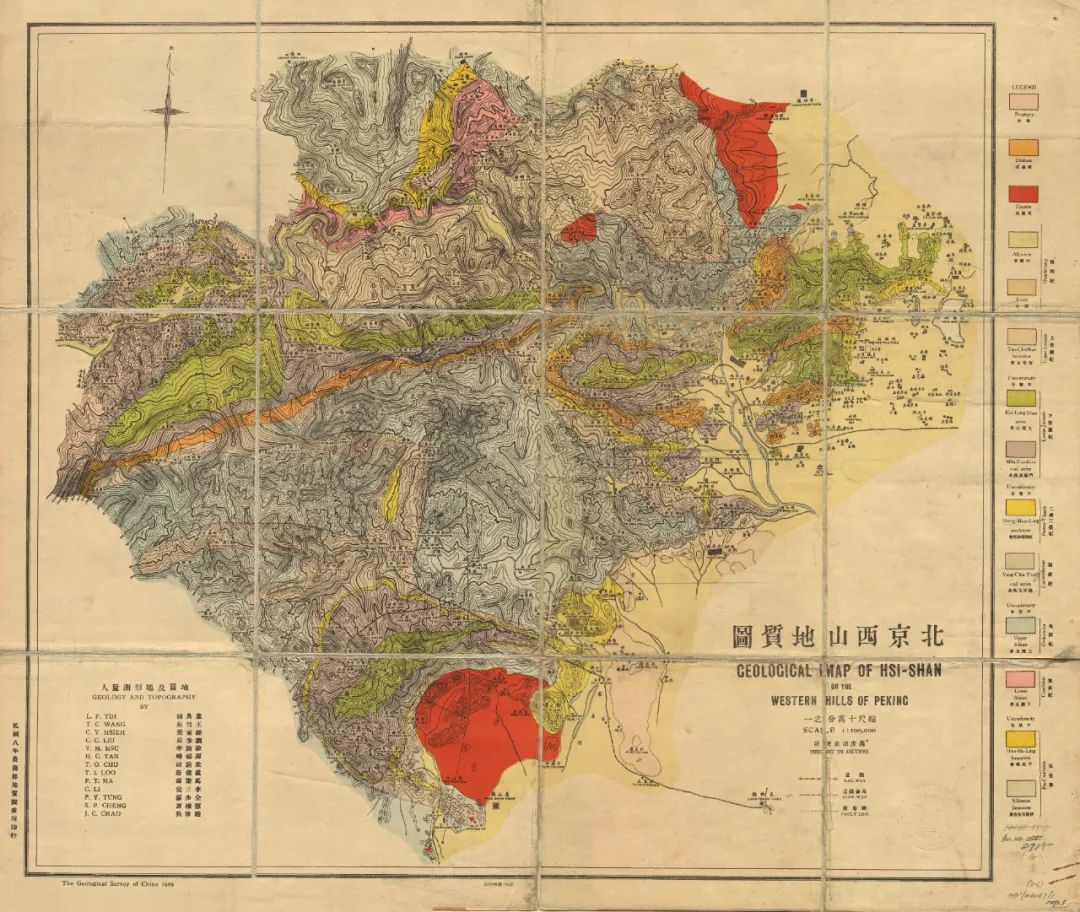

1919年地质调查所绘制的《北京西山地质图》是我国首张中比例尺实测地质图

本期封面专题,在回溯中国近现代第一个科学机构——中国地质调查所的历史时,我们还想去了解更细致的问题,为什么是地质调查成为中国现代科学的开端?对于清末民初一代知识分子,为何研究科学?何为科学精神?我们通过追寻中国地质调查所首任所长丁文江,以及他的继任者翁文灏的个人经历,去探究在复杂的历史环境下中国科学从零到一的过程;通过地质调查所成立初期就深度参与的瑞典地质学家安特生的故事,希望重现中国科学与国际学术的接轨,以及作为“母科学”,地质学以怎样的方式发展出本土的研究体系,并延伸到中国其他学科领域。我们也重点回顾了1923年发生的“科玄论战”,这是一场持续近两年,最终集结了中国知识界对科学的讨论和对“唯科学主义”反思的重要事件,从中可以窥见前面那些问题的部分答案。

地质调查所作为科学机构只存在了30多年,但其影响和意义并不限于地质科学本身,也不仅在其时其地,就像胡适后来所说:“这30年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度。那个名词就是’科学’。”

(参考书目:《丁文江的传记》,胡适著;《漫游散记》,丁文江著;《丁文江年谱》,宋广波著;《翁文灏年谱》,李学通著;《兵马司9号,中国地质调查所旧址史考》,张尔平、商云涛著;《荒野上的大师》,张泉著;《丁文江,科学与中国新文化》,费侠莉著;《张衡继起者,地震学家李善邦和他的朋友们》,老多著。感谢李晨阳、曹希平、孔昭煜、张九辰、卫江对本文的帮助)

发表评论