【课标要求】简述鸦片战争后中国经济结构的变动和近代民族工业兴起的史实,认识近代中国资本主义产生的历史背景。

【教学目标】

知识与技能:

1.掌握近代中国自然经济逐渐解体的原因、表现与影响。

2.掌握洋务运动的主要内容,评价其得失。

3.掌握近代中国民族资本主义产生的概况,分析其特征与影响。

4.掌握近代中国社会阶层结构的变动情况,分析买办的历史影响。

过程与方法:

利用丰富的史料与学生探讨近代中国社会经济结构变动的原因、结果与影响;提高学生分析材料,提取信息和运用所学知识多元认识历史的能力;利用多种史料比较和课堂小结升华,带领学生感受历史的复杂性和历史认识的多元性,培养和提升学生的史学素养。

情感态度与价值观:

通过学习,让学生认识到近代列强入侵给中国带来灾难的同时,客观上也为中国的现代化创造了条件;中国大规模现代化的实践又为先进中国人学习西方、振兴中华提供了物质基础;利用史料比较,让学生感受历史的复杂性和历史认识的多元性。

【学情分析】

高一学生具备一定的概括和分析问题的能力,但知识储备和认知水平均有限。部分学生面临文理分班的选择。故本课的教学既要整理知识框架、突出主题,又要不断启发与点拨学生,培养学生分析材料和提取信息的能力。

【重难点】

重点:近代中国社会与经济结构的变动

难点:买办的作用、自然经济逐渐瓦解的影响、近代工业的影响

【教学过程】

一、导入

出示漫画:出租车与滴滴打车之争

解读:历史上有许多类似的案例。旧事物面对新事物(新技术)的冲击时,首先进行抵制,后来发现抵制失败,只能接受新事物,旧事物逐渐被淘汰或改造。这是一个“冲击—反应”的过程。

“冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框

架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。

二、自然经济的逐渐瓦解

(一)传统经济生活

材料:昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

——范成大《四时田园杂兴》

问题:这是怎样的一种经济生活?

耕织结合、自给自足的自然经济。

(二)列强的冲击

问题:《南京条约》哪些内容有利于英国对华经济扩张?

开放通商口岸、协定关税。后者破坏了中国的关税主权,有利于列强对华销售商品。

材料:“女布(指土布)遍于县市,自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半。”

——1853年《顺德县志》

武夷山北面,1852年有人看到“上万英亩的土地都种着茶树,而且大部分的土地显然是最近几年内开垦和栽种起来的”。

后来,印度茶叶与华茶竞争激烈,茶价随之下降。福建的“几个从前最好的上等茶的产区已经呈现了一幅凄凉景象”。

——《中国资本主义发展史》

问题:五口通商以后,中国自然经济发生了哪些变化?

自然经济逐渐瓦解。

(三)传统的抵抗

问题:为什么要强调“逐渐”?

涉及自然经济瓦解的程度与速度。

材料:(2016·新课标全国卷Ⅰ·28)1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。

问题:这反映了什么?

自然经济顽强抵抗资本主义的入侵。毕竟对自给自足的农民来说,物美价廉(未必)的外国商品也未必有很大吸引力。就好比共享单车很方便,但多数学生上学仍然不会使用它,因为大家有自己的自行车。

练习:(2016·新课标全国卷Ⅰ·28)1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。包装布的这种变化反映了当时

A.中国的土布质量粗糙 B.英国棉布价格更具优势

C.中国生丝在英国畅销 D.英国棉布在中国滞销

选D。

问题:人生地不熟、语言又不通的洋人,是否亲自深入内地销售洋货并收购土产?

“买办”,Comprador,又译“糠摆渡”,是帮助西方与中国进行双边贸易的中国商人。思考,买办为什么又译“糠摆渡”,林则徐认为“买办等本系汉奸”,你怎么看?请带着问题继续学习。

三、近代官办企业

(一)列强的冲击

问题:19世纪50—60年代,清政府面临什么样的局面?

内外交困。

洋务运动是中国现代工业化的起步。结合时代背景,说说洋务运动的起因。

原因:1.西方机器大工业的刺激;2.维护统治的需要;3.危机意识的影响

(二)中国的反应

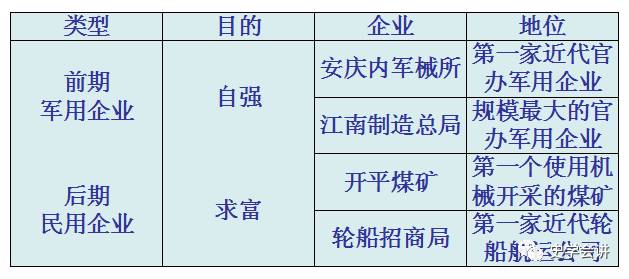

洋务运动开展于19世纪60—90年代,主要活动包括创办近代企业、建设近代海军、建立新式学堂、开启留学教育等。

问题:何谓“近代”?这里的“近代”仅仅涉及时间涵义吗?

这里的“近代”不仅涉及时间内涵,还包括生产方式的革新,主要指机器大生产,具体说来,使用了蒸汽动力。

问题:为何“求富”?

为了解决军用企业的资金和原料等问题。洋务派在实践中也意识到发展实业的重要性。其对西方文明的理解也经历了由浅及深的过程。

问题:如何评价洋务派的官办近代企业,请阅读材料并思考。

材料:江南制造总局每支步枪的制造成本高达白银17.4两,而同期的外国产品成本仅有10两。厂里虽有2415人,每天却只能造5支枪,全年也不过造1500多支,平均每人每年造枪还不到1支。

起初,上海到汉口的往返票价通常要300两银子或400美元。……两年前降到30两银子或40美元……去年这家美国公司(旗昌轮船)卖给了大清国的一家轮船公司(轮船招商局)。……我是从清国人那里买的船票。

——1877年10月7日《纽约时报》记者

评价洋务企业:1.开启了中国的现代化进程;2.民用企业在一定程度上抵制外国经济扩张;3.刺激了民族资本主义的诞生;4.弊端重重

练习:甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

选C。

尽管洋务运动存在各种弊端,存在只学习西方器物而忽视西方政治制度与思想文化的局限性,但至少开始了中国的近代化(现代化)。

(三)传统的抵抗

用夷变夏、自卑尊人、师敌忘仇、夺民生计

立国之道尚礼义不尚权谋, 根本之途在人心不在技艺。

——倭仁

“夺民生计”一条认为,近代工业的引进会让传统行业的从业者大量失业。例如,轮船的引进会让传统船夫失业;铁路的修建会让马车夫失业。从儒家民本思想的角度来看,我们似乎应该抵制近代工业文明,你是否同意?请带着问题继续学习。

四、近代民办企业

(一)列强的冲击

民族资本主义诞生的背景:1.自然经济的进一步瓦解;2.外资企业的刺激;3.洋务运动的诱导。

(二)中国的反应

民族资本主义企业诞生于19世纪70年代前后,最早的一批企业有上海发昌机器厂、广东继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊

问题:最早的民族资本主义企业有何分布规律?原因何在?

最早的民办近代企业主要分布于东南沿海通商口岸附近。因为这些地方受西方工业文明影响较深,自然经济瓦解得比较快。

民族资本主义初步发展于甲午战后,主要因素包括政府的政策和经济民族主义思想。具体原因是,甲午战后清廷允许列强在华投资设厂,失去了限制本国民间设厂的理由;清政府为了偿还战争赔款必须广开税源,故而鼓励民族资本主义发展;清末新政时,清政府设立商部,鼓励工商;社会上兴起实业救国的热潮;人民发起收回利权运动。

问题:民族资本主义企业面临怎样处境,请阅读材料并思考。

材料: ……在残酷的商战中硕果仅存的发昌厂终究资金微薄,又没有自己的船坞,难以竞争。

甲午战争后,耶松船厂将发昌厂作为兼并的对象。在耶松船厂的竞争下,发昌厂连年亏损,工人下降到60余人,1899年,不得不交由耶松船厂租办,1900年,又被迫以4万元的低价把工厂全部卖给了耶松船厂。

——据《上海机电工业志》整理

(三)传统的抵抗

汽笛声太吵、机器响声太大、高烟囱有伤风水、男女同一工厂有伤风化、工匠操纵机器技艺不纯熟容易伤人

结论:夹缝中生存,步履维艰

五、总结

材料:郑观应(1842-1922),广东香山县人

16岁奉父命从香山到上海学习经商

1860年加入英国宝顺洋行

1873年受聘为英商太古轮船公司总理

1880年离开太古,受李鸿章之托出任上海机器织布局及上海电报局总办

1883年升任轮船招商局总办

1891年出任开平煤矿局总办

在此期间写就《盛世危言》,提出商战论并建议推行君主立宪制

19世纪90年代与陆皓东、孙中山等人有秘密联系,参与组织“Young China Party”(兴中会?)

民国成立后,郑观应历任招商局公学驻校董事、上海商务中学名誉董事等职。

问题:请从阶层身份的变迁和思想主张的角度分析并评价郑观应的一生。

郑观应早年是买办,后来成为一名洋务派干将。他突破了洋务派的思想局限,主张发展资本主义经济,进行政治体制改革,是一位早期维新思想家。他与革命派有所联系,民国后投身教育事业。他的一生为中国的现代化与救亡图存作出了贡献,其思想与时俱进,不断发展。

买办固然是为西方对华经济扩张服务的人,但也是较早接受西方文明的中国人。在与西方接触的过程中,买办阶层中的有识之士获得了更广阔的视野,为中国的现代化作出了贡献。

材料:张謇让人把工厂门打开,开动安装好的机器,任由当地农民前来观看。村中的孩子都对这种飞转的纺纱机器十分好奇,胆子大的还动手学接线头,干满七天者,每人还能领到几串钱。农民一算,进厂做工比在家织布挣钱多,纷纷前来报名。

——教材P48

问题:最后一句话说明了什么?

1.自然经济的瓦解不可全部归因于外国资本主义的冲击,中国近代企业的发展也在瓦解自然经济。2.自然经济的瓦解未必全是农民被动承受的灾难,有时是农民趋利意识下主动选择的结果。3.工业文明瓦解自然经济的同时,也创造了新的就业岗位。

材料:或又谓铁路一开,则中国之车夫、贩竖将无以谋衣食,恐小民失其生计,必滋事端。不知英国初造铁路时,亦有虑夺民生计者,未几而傍路之要镇以马车营生者且倍于曩(以往的)日。盖铁路只临大道,而州县乡镇之稍僻者,其送客运货仍赖马车、民夫,铁路之市易既繁,夫车亦因之增众。至若火车盛行,则有驾驶之人,有修路之工,有巡瞭之丁,有上下货物、伺候旅客之杂役,月赋工糈(粮食),皆足以仰事俯畜,其稍饶于财者,则可以增设旅店,广买股份,坐权子母(资本经营),故有铁路一二千里,而民之依以谋生者当不下数十万人。况煤铁等矿由此大开,贫民之自食其力者更不可胜计,此皆扩民生计之明证了。 ——《直隶总督李鸿章奏》

铁路的修建也创造了大量的就业岗位。

问题:今天这节课你能得到什么启示?如果你是近代史上面临困境的劳动者,你应该怎么办?

历史是复杂的;不应该静态地与片面地看待历史。

从国家到精英到社会底层,在面对工业文明的冲击时,与其坐以待毙,不如与时俱进、自我提升、积极求变。

有人认为,用“冲击—反应”模式来解释中国近代史忽视了中国自身的能动性,主张用“挑战—”模式来解释。

可以填“应战”。

本课结构如下。

一、自然经济逐渐瓦解(1842年—)

表现:耕织分离、农民与手工业者大量破产、农产品进一步商品化、中国卷入资本主义世界市场、沦为列强的商品市场和原料产地

二、洋务运动(19世纪60年代—90年代)

主要内容:创办近代企业

评价:开启了中国的现代化进程;民用企业起到分洋利的作用;刺激了民族资本主义的诞生;对西方的学习仅限于器物层面

三、民族资本主义(19世纪70年代前后—)

背景:自然经济的进一步瓦解、外资企业的刺激、洋务运动的诱导

进一步发展的原因:政府政策的支持、经济民族主义的兴盛

处境:夹缝中艰难生存

发表评论