6月26日-7月26日,当代社会的女性视觉书写作品展在众嘉禾·创空间盛大展出。她们从自身经验出发去说、去画、去写、去做。用她们的内心资源去建构一种属于自己的,也属于全人类的女性艺术与女性文化。

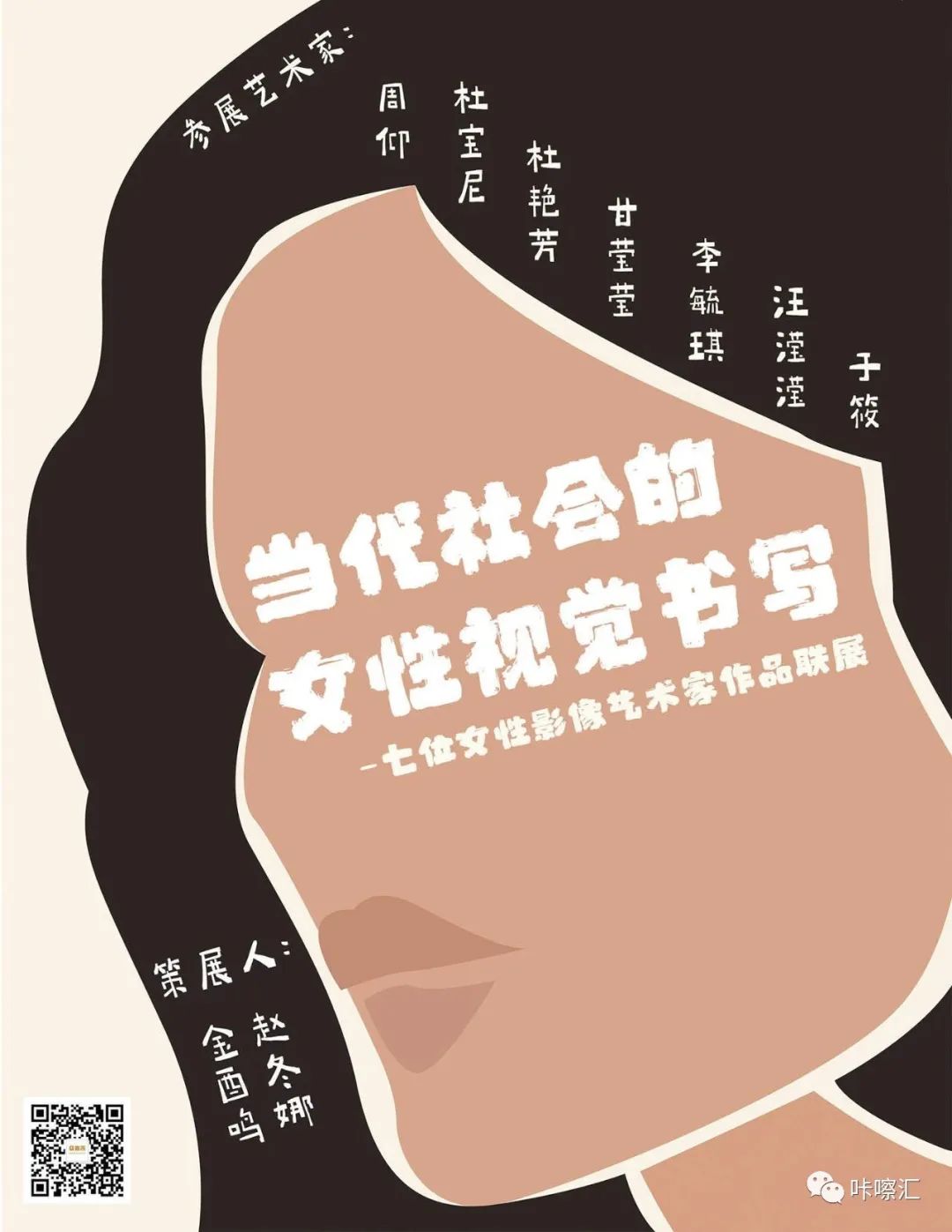

当代社会的女性视觉书写

——七位女性影像艺术家作品联展

传统艺术史是一部男性的历史,摄影史似乎也是如此。不过,在西方随着女权运动的高涨,女性摄影史也开始了全新的书写,被大家所熟知的,如辛迪·舍曼(Cindy Sherman)用自我身体自拍、扮演的照片被充分挖掘出来。还有被誉为私摄影鼻祖的南-戈尔丁用那些伤痕累累的作品展现了现场与真实。

本次联展的七位影像艺术家,用镜头为画笔去描绘人与自然之间微妙而脆弱的关系,以底片为画布记录下她们对于生命意义与生活方式的大胆尝试,用快门为纽带以女性视角对当下社会的问题与冲突提出质疑和批判,对生命价值的真实体验与真诚表述。女性的细腻和感性促使艺术家不断渴望探索自己与社会环境的关系,去征服公共空间和隐秘之处。对艺术中性别问题的探究,往往表现为对女性主义的质疑或者阐释。艺术作为一种人类的精神活动,不可避免地会反映出作者的社会性别意识的影响,正如阶级、种族、文化和个人经历都会折射到艺术中一样,然而对这样一个不言自明的问题,“女性主义艺术最终的目标是超越性别,从传统的‘二元论’向多元化的发展;从‘小我’走向‘大我’,从女性的‘自觉’走向人的‘自由’”。

女性艺术家们不再关注那些外在的,与个人情感生活不相关的事物,更加注重挖掘内心的资源,从个人经验乃至躯体语言中获取灵感,作品更具有个人化特色和私秘化倾向;很少从理性角度介入题材和把握主题,更注重艺术的感性特征,更注重直觉的、观能的呈现。作品更多孩童般的幻想,顺手牵羊的随意,意象模糊的非理性和说不清道不明的生理-心理感应;对于政治的、历史的、哲学的大主题缺乏兴趣,而对自然的、生命的、人性的乃至生存问题相关的主题表现出一种特殊的关爱,甚至对于平淡生活和平凡事物的关注,都胜于对崇高、辉煌的追求;对男人的世界普遍缺少兴趣,很少以男性作为艺术对象。

批评家何桂彦的《艺术终归是没有性别的》一文中曾经提到,“如果艺术家仅仅停留在浅层次的性别符号的复制中,而无法涉及到图像符号背后潜藏的社会问题,那么这种女性艺术反而会因为浅薄、表层而容易掉入艺术市场设定的陷阱。因此,女性艺术最大的价值不在于寻求艺术在表达时的两性差异,而在于真正能够将个性的自由提高到一个更高的层面。”最后他下了这样一个结论说“因为艺术最终是没有性别的”。

通过本次展览,希望展现中国的女性影像艺术家不是一个“失声的群体”,中国女性不再仅仅出于一种被说、被写、被画、被赏的客体地位,她们已经反客为主,从自身经验出发去说、去画、去写、去做。用她们内心资源去建构一种属于自己的,也属于全人类的女性艺术与女性文化。女性艺术家也在这一过程中被去掉“他者”的身份,成为当下塑造历史的“主体”部分。

【关于策展人】金酉鸣,1981年出生于杭州,自由摄影师、策展人。长期关注当代摄影与艺术的融合与延伸,作品长期关注当下人、社会和环境之间的关系。中国摄影家协会协会会员。2018年2月获得“国家艺术基金”。2013年,摄影艺术作品专著《穿越百年的诉说--大画幅镜头中的中国近代建筑》一书由中国建筑工业出版社正式出版并发行。部分策展经历:2014年,中国平遥国际摄影大展《回望——当代语境下的影像探索联展》策展人。2015年,第六届大理国际影会“中国摄影家协会策展委员会飞马奖”。2018年,第二届“郎静山杯”中国新画意摄影双年展之《中国现代摄影萌芽初探——郭锡麒、金石声和骆伯年三人联展》。

【关于策展人】赵冬娜 中国第一家徕卡画廊创意总监 “就住咖啡庄园”创始人

骨灰级的徕卡胶片摄影爱好者,自驾旅行达人,十年以来曾自驾数十次藏区、无人区路线,经常策划和组织有影响力的自驾旅行活动,目前正在筹备出版自驾西藏十年之旅的摄影集和展览。

2013年在上海创立第一家UTAU以时装、影像、咖啡为一体的艺术集成空间,开始策展之旅,2014年在大理创立4家不同风格的UTAU精品民宿和1家艺术咖啡馆。UTAU是以民宿、艺术、咖啡馆、创意文旅为一体的跨界生活美学品牌,涉及精品民宿、旅行、美食、展览、生活家IP、艺术空间、文化体验等连接泛行业的概念品牌。

UTAU被《shanghaiWOW》评选为2014年“自由艺术家最爱去的五家咖啡馆”

UTAU被国内第一本时尚旅行杂志《巴黎、首尔、上海给我一条美美的路》推荐为最时尚聚点之一

CCTV中央电视台《周末会客厅》栏目采访和纪录了UTAU创始人在大理创建精品民宿的故事

艺术家作品:

杜宝尼:《未及II》

我总是在“我与外界相互映照”时按下快门。我感觉拍照就像写诗或者寓言,我只考虑寓言本身而不考虑其寓意。观点,政治,社会热点如过眼烟云,我的个人观点也时常在改变。但我在拍照时真实的忠实于自己的感觉。我认为事物总在不停的死亡,我们并不能都有所感受和发现,单独的就某一天来看,这一天里也有着无数的死亡,也意味着无数的诞生,人也一样。

我们一直都存在于记忆和过去之中,拍下照片,就是留存过去和帮助记忆,假如忘记了一切,人也就不复存在了,因为人总是存在于他的过去之中,否则人们甚至都不会记得自己的名字。在人们的体内一直有一种强大的力量要冲出肉体去接触世界,想通过或者找到一些方式来表达表现自己:恋爱,写作,说话,触摸,拍照,歌唱……人们都在努力扩大或缩小自己,来更靠近触及内心深处和自身以外的世界。拍照就是我连接这两个世界的方式。然而照片所记载的也仅仅是这些事物的意象和表象,过去和记忆某个时候往往比照片更让人感觉深刻和真实。如果能够通过我的照片恰当的运用意向来呼应有感觉的人,这将会是十分美好。

【关于摄影师】杜宝尼,独立摄影师/策展人,现工作生活于长沙

部分展览经历

2019 第一届无像Photo-Zine摄影样书奖,中国无锡

2019 “行走·观察”,第二届影像西湖艺术现场,中国美术学院美术馆,中国杭州

2018 当代中国摄影,吴哥国际摄影节,柬埔寨暹粒

2018 第二届影像丝绸之路天水国际摄影双年展邀请展,中国天水

2017 “纸上的温度”手工书展,丽水国际摄影节,中国丽水

2017 万丈高楼平地起-长江国际影像双年展,长江当代美术馆,中国重庆

2017 金翅鸟“最佳摄影奖”提名,大理国际影会,中国大理

2015 影像中国——纽约国际摄影展,法拉盛市政厅,美国纽约获奖

杜艳芳:《子夜》

此系列的作品表现的是子夜时分都市里的年轻女性,我是她们中的一员,但更多时候,我是抽离出来的观察者。这些女性选择来到大都市,有的是为了梦想,有的是为了生存,亦或是追求更高层次的生活。被社会视为弱势群体的女性在打拼生活的过程中由于各种机制的不公总是遭遇了更多的艰辛,虽然在男性占主导地位的今天,大部分女性最终沦为婚姻和家庭的附庸,但仍有越来越多的女性冲破各种藩篱,在追求肉体和精神自由的道路上渐行渐远。这部分人能够独立自主地完成生存,对个体需求和性别差异有清醒的认识,但也遭遇了种种挫折,由此在情感上产生的压抑,在夜晚更有宣泄的需求。她们真实地面对内在的情感,孤单却不脆弱,或许偶尔会回忆起童年里的阳光,汲取些许温暖。如同茫茫宇宙中的星球,遥遥相望,微光闪烁。

【关于摄影师】杜艳芳,1986年生于湖南省,2011年毕业于中央美术学院摄影专业,现生活工作于北京。

部分展览经历

2018

中国当代摄影四十年,深圳

十方:三影堂摄影奖十周年特别展,北京

集美·阿尔勒国际摄影季,厦门

2016

“世相” 大连

“尺度——大画幅摄影在中国” 山西

“艺术中国汇” 纽约国际艺术与创意博览会 纽约

2015

中国8——莱茵鲁尔中国当代艺术展 德国

中国摄影新势力——三影堂摄影奖在大地艺术节 日本

首届长江国际影像双年展 重庆

2014

FOTOFEVER摄影艺术博览会 巴黎

“吉光片羽” 青年女性摄影师联展 贵州

2013

“实相” 三影堂摄影艺术中心,北京,获得资生堂优秀女性摄影师奖

甘莹莹:《被遗忘的栖居》

城市被钢筋水泥覆盖,城市人的生活逐渐被缩小在夜空中闪烁着的一个个火柴盒之中,而生活方式则被物质指导着,关于栖居的困境这个永恒话题又再度被讨论——终有一死者总是重新去寻求栖居的本质,他们首先必须学会栖居。

乡村成为部分城市人寻找真正栖居状态的目的地,不仅企图唤醒一份对于生活的热爱,更是城市化中迁徙人口的乡愁集体安放之地。狭窄的鹅卵石小路代替了八车道的水泥马路,挑高的木质砖瓦结构老建筑代替十八层电梯蜗居,天井下的太平缸代替红色的消防标志,氤氲的山景代替了玻璃窗外被严重污染的都市高楼……尽管如此,在社会主义新农村的概念下,现代化的新农村建筑、各种中西结合的农房随处可见,寂静的乡村也不过是城市化走向下年轻人涌往城市,而留下空巢老人的现象其中一个缩影。

甘莹莹:《躯》

这个项目是关于一系列行为艺术的记录。在两次艺术驻留项目中,我邀请了参与到驻留项目的女性与我一起赤身裸体在终南山的冰天雪地,将脸埋入雪中留下印记,或是紧紧拥抱自己,对抗冰冷的环境。在这个身体与环境互动的仪式中,剥离了衣物这些代表了身份、性格的外在物品后,身体是一种赤诚与真心的体现,而脸孔则是人身体中最能集中灵魂的部分;严酷的自然环境是所处的社会环境的映射。我企图让“虚”的身份与环境的共处,通过这个行为得以有“实”的呈现。

【关于摄影师】甘莹莹,独立摄影师、撰稿人、策展人。毕业于英国创意艺术大学摄影系(硕士)。她的摄影作品主要关注身份与环境的关系等。作品及创作内容曾见刊于法国《艺术报》(Le Quotidien de l’Art)、《摄影即艺术》、《青年视觉》、《生活月刊》等国内外媒体,在上海摄影艺术中心、2018集美·阿尔勒国际摄影季、宁波国际摄影周等进行展出,被上海摄影艺术中心、三影堂摄影艺术中心(厦门)、上海青年艺术博览会等机构以及国内外个人藏家收藏。获马格南基金会奖学金(2019),入围集美·阿尔勒Madame Figaro女性摄影师奖(2018)、入围马格南Abigail Cohen 纪实摄影基金(2018)。

李毓琪:《基本视力》

这组静物主要出于一种直接的伦理动机,在照片中我置入了我所吃剩的骨头与生活中遭遇的对象,来表达我对于生命、生活的感受、敬重及其与之呼应的古怪美感与力量。作为生命体留存最长久的部分,骨头成了生命与死亡的双重隐喻,进而形成了鲜明的审美气质。当半年来所吃剩下的骨头集合在一起,面前的景象就变成了一种质问。而我试图让它成为对自我生命的提醒,使生活回到它应有的重力之中。画面的处理上,我希望它们在视觉上获得一种平面感,通过对纵深和层次的挤压,剔除静物的浪漫性,而仅仅保留形象的基质,使观者焦点可以自由地在画面上游移,与画面中单个对象产生链接,进而投射出与自身生命经验的感受与共鸣。

【关于摄影师】李毓琪,1986年生于台北,目前工作生活于北京,以摄影、影像创作为主。

部分展览经历:

个展:

2017 “基本视力”,如故照相馆,北京

2017 “基本视力”,未艾公寓,台南

2013 “精灵幻舞在南横公路上的桃源国中摄影纪录发表”,桃源国中,高雄

联展:

2019 “家”,万家灯火过年艺术项目,过年艺术项目微信公号,北京

2019 “游戏场”,Wonder Foto Day台北国际摄影博览会,松山烟厂,台北

2018 “难,四声难”,新光三越文化基金会第12届国际摄影大赛入选,新光三越,台北

部分获奖经历:

2018 新光三越文化基金会第12届国际摄影大赛,入选

2016 TIVAC摄影奖,评审奖

汪滢滢:《慕境》

著名古汉语学者,复旦大学中文系骆玉明教授,

在《诗里特别有禅》一书中写道:

“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”不是禅,

“行到水穷处,坐看云起时”才是禅。

有关中国人智慧的书写,

极大的篇幅落笔在“虚无”两个字。

而禅,亦在“虚无”中淬炼成章。

然,虚无的要义,

并非是粗鄙地放弃和逃避。

它应是一种沉淀后的寄怀,

对心中思慕之境的寄怀。

【关于摄影师】汪滢滢,影像艺术家。第11届三影堂奖骆伯年优秀摄影师奖,美国艺术摄影中心2017先锋艺术家,2018玛格南科恩纪实摄影基金会提名,富士胶片全球签约摄影师。作品主要关注女性命运、成人情感和个人身份认同的命题。出版物:《四十:一九七六》( 2018.11浙江摄影出版社)。作品曾在北京三影堂摄影艺术中心、上海摄影艺术中心、美国艺术摄影中心、北京尚巴美术馆、日本东京都富士艺廊、平遥国际摄影周、宁波国际摄影中心、浙江省美术馆等展出。

于筱:《童谣》

少先队员--共产主义接班人,一个几乎每位生成在五星红旗下的中国少年都曾拥有过的社会身份,他牵伴着我们走过童年。在惯常的描述中,童年留给我们的总是毋庸置疑的快乐与美好,然而当这个鲜活的形象出现在当今的校园里,在接受着千人一面的教育传统时,不显其个性,更多的在一系列的集体活动中成为一个相形划一的符号。借助“影像的重构”,我将自己儿时曾亲身经历过的那些“让我们荡起双桨”的时光,在“快乐的节日”里发生过的事情,还有“太阳当空照”时,迎着朝阳走在上学的路上的回忆重新展现。画面中的场景源自于绝大多数少先队员参与过的集体活动也对应那些耳熟能详的歌谣,一曲曲歌谣唱响那些美好的瞬间,定格住我们的回忆。当视线抚摸过那些稚嫩的脸庞却领略出与年龄不相称的老成与疏离感时,体会集体行动所带来的秩序感的同时,渐渐渐透视出那些“习惯”被掩藏起来的童真。而我仿佛从这些稚嫩、纯真的栩栩少年里看到了曾经的自己。

【关于摄影师】于筱,独立艺术家,现工作生活在北京,中国艺术摄影学会会员。毕业于中央美术学院摄影系,并取得硕士学位,求学期间于2010年赴丹麦皇家美术学院学习数码媒体专业。完成的作品有《未央》《最初》《童谣》三个系列,在国内外多类刊物媒体发表作品,并于香港、北京举办过个人作品展。其中《未央》系列作品曾于2009年获得美国“Photo Imaging Education Association”国际摄影大赛国际组大奖。多次参展于国内外受关注度较高的摄影节及双年展,包括巴黎PHOTO艺博会,纽约AIPAD摄影艺博会,美国休斯顿FOTOFEST摄影节等,作品曾多次被美术馆博物馆及私人藏家收藏。

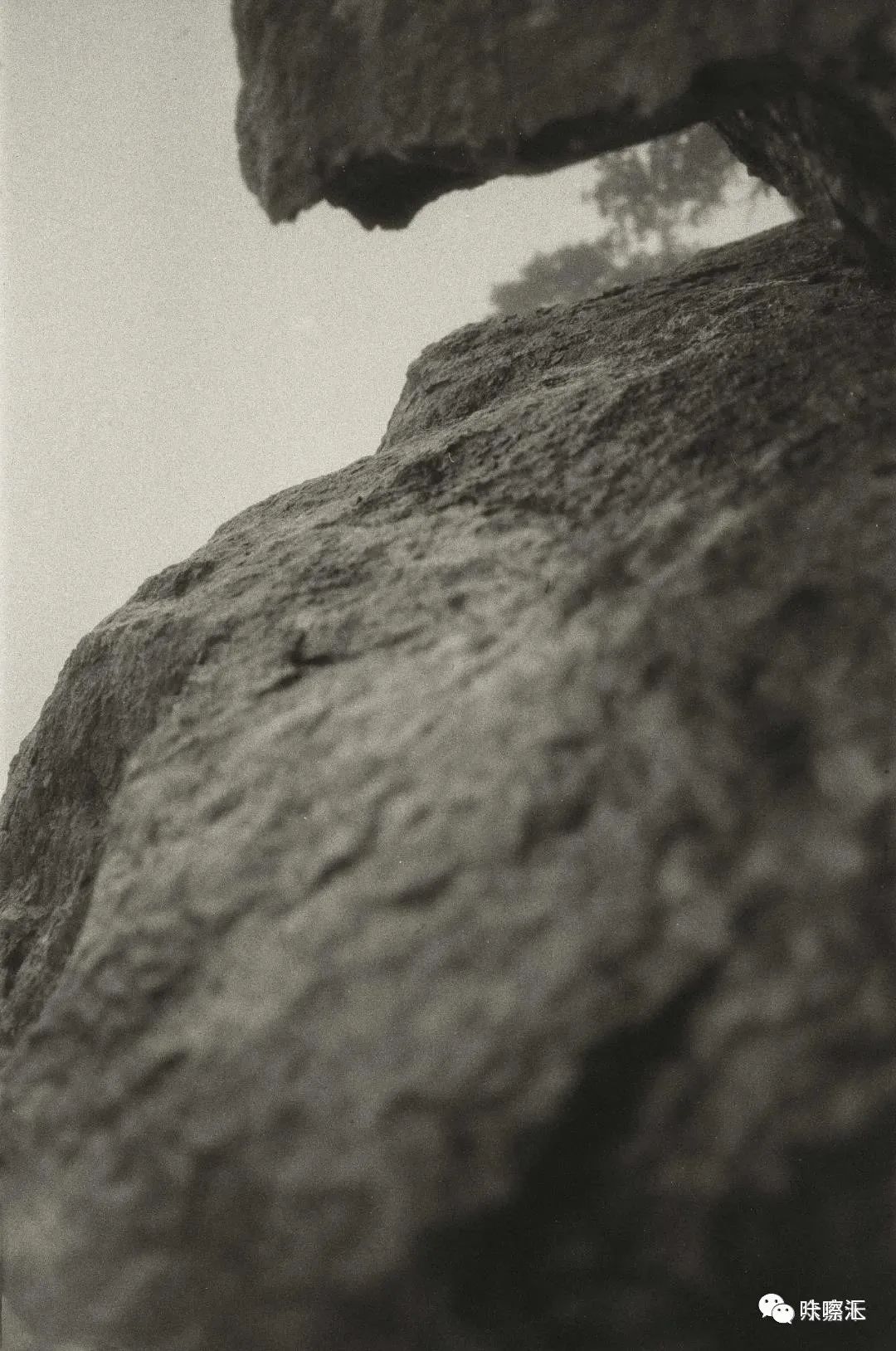

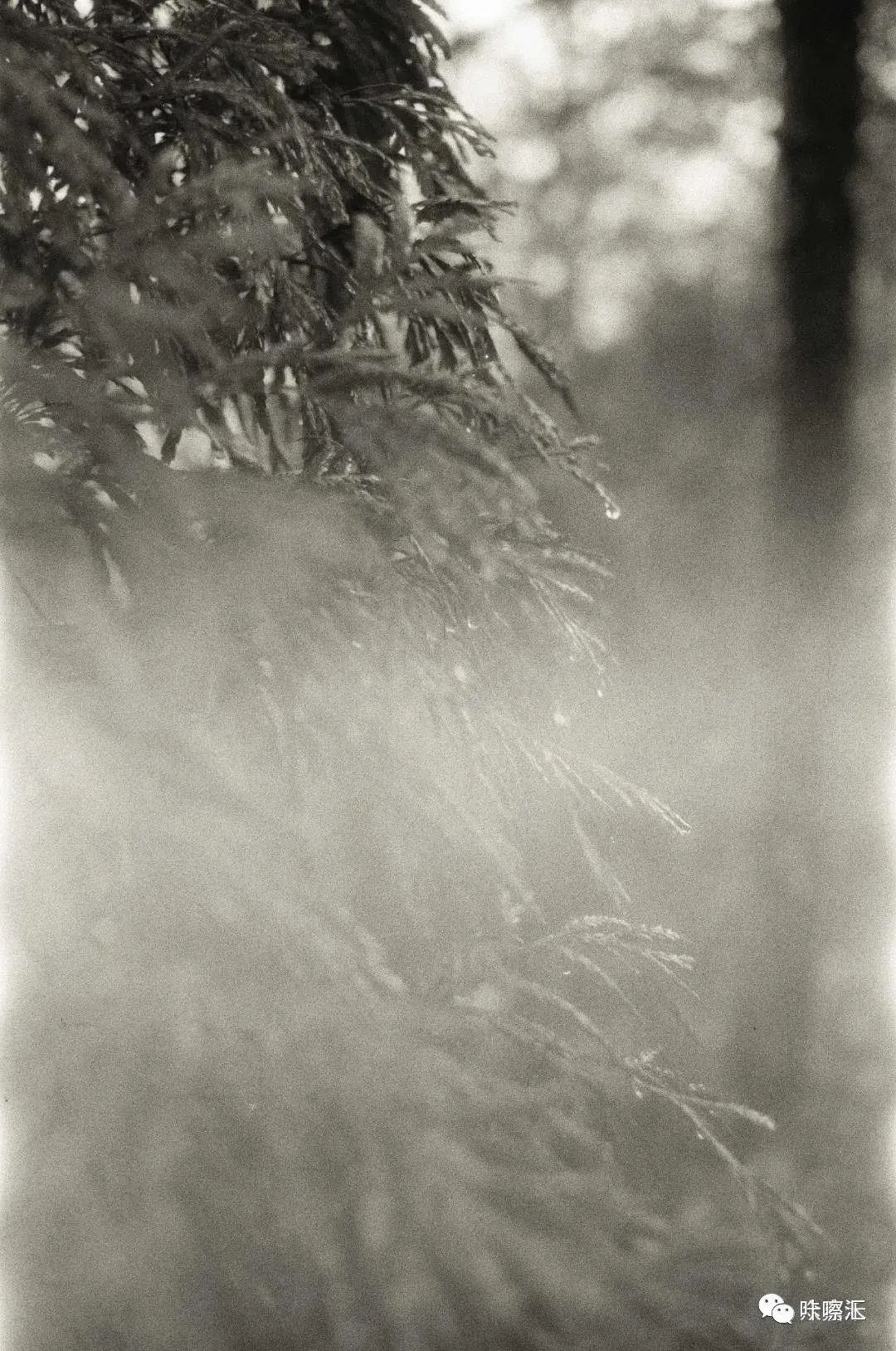

周仰:《不朽的林泉》

《不朽的林泉》试图用影像探寻江南古典园林的精髓。汉学家高居翰在《不朽的林泉:中国古代园林绘画》一书中论述,“一座园林就像一方壶中天地,园中的一切似乎都可以与外界无关,园林内外仿佛使用着两套时间,园中一日,世上千年。就此意义而言,园林便是建造在人间的仙境。”园林是不同于现实世界的另一个时空,人们可以流连其中,寻求从必死命运中的解脱。在古代志怪故事中,园林总是大背景——“人和鬼神共处一个屋檐之下”的亦真亦幻的时空,它能够满足我们终极的渴望:永生。

诚然,如今作为旅游目的地的园林,早已不是数百年前初建的样子,历经损毁和修复,其楼阁亭台,乃至一石一木,也不完全是“原真的”古迹。然而,哪怕在布局、植被、名称、所有权方面不断变化,有一种园林精魂却始终挥之不去,只要人类对于死亡的恐惧和对超越死亡的渴望不曾改变,园林在核心本质层面总是一脉相承的。让目光透过物质的、现实的世界,去搜寻隐匿其中的另一个时空。当阳光照到水中央的一簇植物,或者暮光将逝,或者一尾鲤鱼在稍纵即逝……在这样的时刻,那个隐秘的仙境浮现在眼前,甚至可以被铭刻在底片上。哪怕无法抵达,但若能在一瞥之中确认这个仙境的存在,或许也可以获得身在其中一般的慰籍和喜悦。

【关于摄影师】周仰,摄影师、译者,并在上海外国语大学新闻学院担任外聘摄影课程教师。在上海持续拍摄个人项目,作品关注年龄、 文化遗产与记忆。她拥有上海外国语大学广播电视新闻专业学士学位和英国威斯敏斯特大学报道摄影硕士学位。作品曾 在连州国际摄影年展、天水摄影双年展、浙江美术馆、集美·阿尔勒国际摄影季等展出,并获集美·阿尔勒Madame Figaro 女性摄影师奖提名。

发表评论