基层社会这一概念并不陌生,不同时代、不同社会形态下有着不同的基层社会治理方式。在中国的封建社会的不同时期,基层乡村社会治理的方式也有所差异。那么,在我国的明清时期,乡村社会治理是怎样的呢?

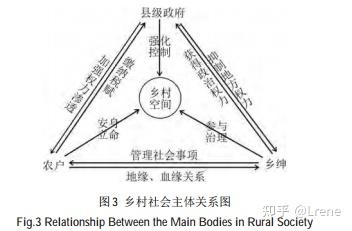

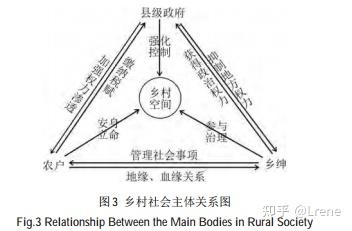

空间机制及其特征 明清时期的乡村治理中,县级政府和乡绅在乡村治理中都承担一定职责和角色。乡绅主导的地方组织与县衙官员代表的皇权相互影响,共同作用于乡村社会,最终基层社会确立了以乡绅为主体的治理体系,从而出现自治化倾向。乡绅在乡村治理中既是皇权的维护者,也是乡村在皇权统治下的屏障,最终与统治阶级达到高度的默契实现乡村的稳定秩序。县级政府为了实现权力的渗透进行社会治理,一方面借助乡绅的力量进行统治,另一方面也在抑制地方的权利。这样以乡村空间为载体,县级政府、乡绅阶层和乡民彼此相互影响,通过不同空间行为进行权力的争夺与博弈,以达到稳定和治理乡村的目的。

明清时期的乡村社会治理形成了县级政府、乡绅阶层、乡民三位一体的治理体系,确立了以乡绅为主体、官民共治的治理体系。

明清时期,随着封建君主专制的进一步强化,代表皇权专制的县级政府通过森严的保甲制度、乡里制度和具有法律效力的乡约,加强了对乡绅和乡民的控制与统治。乡绅作为皇权的维护者从县级政府获得政治权利,代表皇权参与乡村治理,通过乡规民约、儒家伦理道德和礼乐制度,加强对乡民的治理,主导乡村事务的管理。乡民通过缴纳赋税服从县级政府的统治;通过地缘、血缘关系,依托宗法制度,依附于乡绅主导的地方组织。

这样,明清政府就形成了以县级政府、乡绅阶层和乡民为载体,以乡绅阶层为主导的彼此相互影响、相互作用的稳定的乡村治理体系。

这一时期三位一体的乡村社会治理体系,使中央的权利,也就是皇权,逐步延伸到乡村,有利于国家对乡村社会的有效治理,稳固了封建统治;也使乡村社会获得了一定的自治权,促进了社会的稳定;推动了香薰经济和文化事业的发展。

明清时期乡村社会治理空间结构示意图明清的坊厢和里甲

明代的基层组织,城中称坊,近城称厢,乡村称里。凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲,设甲首一人,负责地方民政、教化、赋税、争讼等事。里长对贯彻官府的政策,维持基层社会秩序,调解争端,起着十分重要的作用,所谓“下有益于民事,上有助于官司”。

明代乡里制度分为前后两个时朝。明初实行里甲制,明中后期社会治安恶化,朝廷于里甲之外,参照宋代另设保甲组织,专职维持社会治安。

清朝建立后一直沿用明代制度。顺治五年在全国范围内推行里甲制。规定110户为1里,以丁多者10人为里长,余100户为10甲。每年轮流,由1位里长负责管摄里内之事。同时,清代明确规定:城中之里称“坊”,近城之里称“厢”,其余农村之里才称“里”。直到1908年,清政府为适应新政需要,颁布《城镇乡地方自治章程》,规定:凡府厅州县官府所在地为城,其余市镇村屯集等地人口满5万以上者为镇,不满5万者为乡。城镇乡均为地方自治体。乡设立议事会和乡董,实行议行分立。乡议事会在本乡选民中选举产生,为议事机构。乡的地方自治执行机关很简单,只有乡董、乡佐各1名。自治范围以学务、卫生、道路、农工商务、慈善事业、公共营业及自治经费为主。从清末开始国家治理体制下沉,乡开始成为一级正式的政权机构。

清代保甲制度的形成

保甲组织虽早在宋明时已经出现,但形成体系、全面推广是在清代。

早在清军入关之初,一些官员就向摄政王多尔衮提出行保甲之法以招徕降服、安抚流亡的建议,为此,清廷特颁诏施行。根据清朝政府原先规定:保甲组织的形式是十户为甲,十甲为保,属两级制。后来在甲之下又加进了牌,成为牌、甲、保三级,仍为十进制,分别设牌头、甲头(或甲长)和保长。每户都发有印牌一份,上书户长及成员的姓名,凡有出入,都要一一注明。其余如寺院、客店,亦均给印牌、簿书以便登录。清廷的这些规定,目的是维护和加强封建统治秩序,即当时官员们所说的要“消弭盗贼”、“严查奸宄”。为了强化保甲组织,还有所谓“连保”或“互保”。官员陆陇其在谈到武昌知府于成龙推行的保甲法时说:若有“不轨可疑之人”,并不责令“十家举报”,但书“无保”二字于其名下,使官员对百姓的动向一目了然,便于控制。“连保”还与“连坐”法联结在一起。清初厉行“逃人法”,便是借助保甲组织,以实施其连坐法。

在清初,保甲组织还负有招徕流亡、组织生产的任务。顺治元年(1644年),天津边海一带聚集了一万多户逃避战乱的难民,清朝政府便采取编制保甲的办法,把他们安顿下来。顺治六年(1649年),清廷宣布:凡各处逃亡民人,不论原籍别籍,招征后统行编入保甲,“察本地无主荒田,州县给以印信执照,开垦耕种,永准为业”。类似这样的内容,直到康熙时还不断地重申。当时,在一些里甲制度没有全面恢复的地区,保甲组织还常代行里甲长的职责。不过因为它会削弱保甲组织以保警为主的重任,所以一俟里甲制度健全,清朝统治者便竭力把两者区分开来。

清代保甲组织到乾隆以后又有许多新的变化。雍正全面推行“摊丁入亩”,改变了传统的赋役派征办法,里甲制度事实上失去存在价值。这样促使统治者考虑把一部分原由里甲组织承担的工作,转嫁到保甲组织的身上。封建社会内部各种固有弊端淤积所引起的社会矛盾,以及因商品经济发展、疆域扩大、人口激增所带来的人户流动、迁居频繁,各民族间交往增多,等等,也都使清朝统治者感到强化基层控制的重要性。从乾隆元年(1736年)起,清廷曾不断颁布加强保甲组织的诏令,其中尤以二十二年(1757年)“更定保甲之法”十六条最为详尽。从这些诏令来看,可以归纳如下。

保甲的编制范围不断扩大。当时,不但内地各省要遍立保甲,边外蒙古种地民人,“改土归流”后西南苗疆各村寨、悬崖密箐居户以及西北“番子土民”,都要分别情况,进行造册编查。流动性较大的盐场井灶,矿丁民丁,山居棚民、寮民,商渔船民,流寓商贩,外来流丐等等,亦一例顺编或加强管束。至于绅衿之家、在京驻防旗、雇役、僧道释教等人,也不得恃强或借故脱漏。

参考程朋飞、刘云刚《明清时期乡村社会治理的空间机制》

发表评论