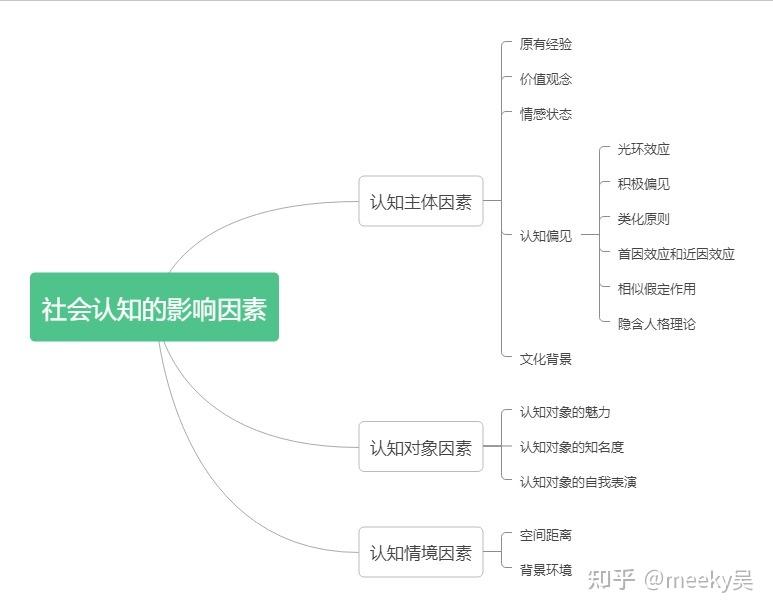

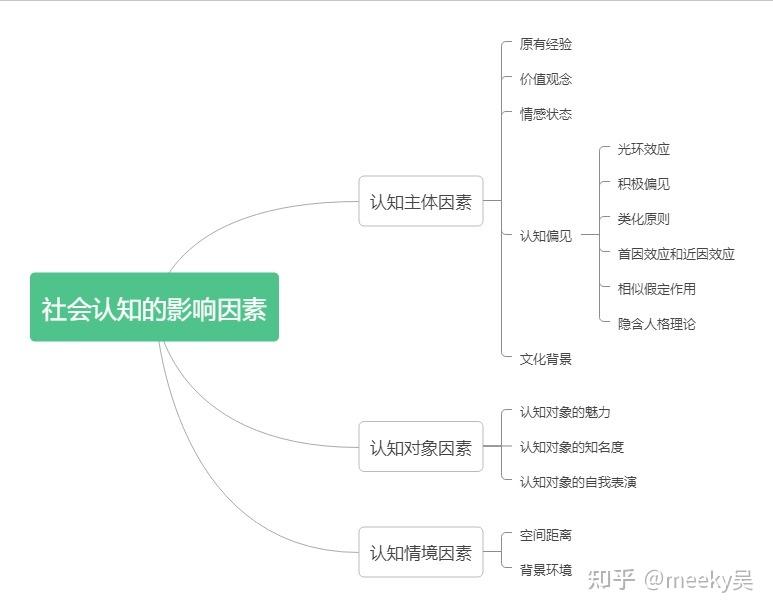

前面提到社会认知的基本范围包含:对他人外部特征的认知、对他人性格的认知、对人际关系的认知。所以认知涉及到认知主体、认知客体和认知情境,这三个也是影响社会认知的因素。本章内容的导图如下:

社会认知的影响因素

一、关于认知主体因素

1、原有经验:我们的原有经验对社会认知过程和认知角度有影响。

认知过程:社会认知主体在先前经验的基础上,形成某些概括认知对象特征的标准和原型,比如我们知道聪明和大方的原型,那就可以很快判断他人是否是聪明、大方的人。

认知角度:同样一座建筑,建筑师可能更多关注它的构造和轮廓等,广告商则更可能关注该建筑物设置广告的潜力。

2、价值观念:认知主体如何评判社会价值的重要性和意义直接受到价值观念的影响,而事件的价值则会增强认知主体对该事件的敏感性。心理学家F·奥尔波特曾经做过一个实验,检测背景不同的人对理论、经济、宗教、艺术、社会和政治的兴趣。把相关词汇呈现在被试面前,让他们识别。结果发现:不同被试对这些词汇作出反应的敏感程度不同。背景不同的被试由于对词汇价值的看法不同,识别能力显示出很大的差异。

3、情感状态:认知主体的情感状态会直接影响认知活动的积极性。情绪饱满的人活动领域比较开阔,消息比较灵通。情绪低落的人容易将周围看成一片灰暗。巴特利特证实,即将入伍的人看到军官照片觉得更加可怕,并且能指出哪位军官有较强的指挥能力。原因是因为即将入伍的人对新环境感到不安。

4、认知偏见

(1)光环效应:指的是某人被赋予一个肯定或者有价值的特征,那么其他方面也可能被肯定。比如人们相信一个外表迷人的人会更聪明,所以他们在职场上可以得到比长相一般的人更高的薪酬。

(2)积极偏见:我们表达积极肯定的评价往往比消极否定的评价要多,这种效应叫宽大效应。有些学者解释,肯定评价就像奖金一样,用于别人身上可以指望得到报偿。每个人都期待得到别人的承认和接受,因此会经常设身处地为他人着想,放宽对人的尺度。

(3)类化原则:我们总是按照一定的标准将认知对象分类,把他人归属于一些预设好的群体之中。当社会认知涉及个体时,一旦发现他所属的群体类别,将会把群体特征强加于他人。比如我们看到一个日本人,就会认为他具有日本人注重礼仪的特征。

(4)首因效应和近因效应。与陌生人相处,他人的第一印象给我们留下深刻的印象,这就是首因效应。跟他人相处一段时间后,我们倾向于注意他人最近的表现,这就是近因效应。

(5)相似假定作用:社会认知活动中,人们倾向于假定对方与我们有相同之处。初步接触一个陌生人,当我们了解到对方的年龄、民族、籍贯等跟我们有相似之处后,最容易作出这种假定。

(6)隐含人格理论:指的是每个人在成长过程中都发展了自己关于人格的看法和朴素理论,这种人格理论之所以是隐含的,是因为它很少以正式的词汇表述出来。伯曼等人将这种人格理论称为相关偏见,这种偏见为人们提供了一种把认知到的各种特征有规则地联系起来的方法。比如大学生在评价他们所认识的人,最常使用的词汇是:自我中心、聪明、友好、懒惰等。那些被形容为很聪明的人,同时还可能被评价为友好的,但很少被形容为自我中心的。也就是隐含人格理论发挥了作用,认为聪明与友好应当并列,而聪明和自我中心则无法构成一个整体形象。

5、文化背景:不同背景下的认知主体对同一事件产生不同的认知关注点。比如日本和美国人同时看一副描述水底世界的画面,结果发现日本被试反映画面背景特征的信息比美国多出60%,且日本人更多地描述物体间的关系,而美国人更多地描述物体特征。所以日本的集体主义文化和美国的个体主义文化导致的认知主体出现不同的关注点。

二、认知对象

1、认知对象的魅力:构成个体魅力的因素既有外表特征和行为方式,也有内在的性格特点等。但美貌通常是最快、最容易被人认知的外表特征,它是形成个人魅力的重要因素,并且容易产生光环效应。实验证明,外表有魅力的人,通常别人也会认为在其他特征(比如婚姻能力、职业状态、幸福感等)有最高的评价。

2、认知对象的知名度:一个有较高知名度的人,人们可以通过某些传播媒介或其它人所传递的有关他的信息,在正式结识他之前就开始进行社会认知了。一般来说,某人的知名度越高,社会评价越积极,那么对认知主体的认知活动影响越大,认知主体越会先入为主地将他看成有吸引力的人。

3、认知对象的自我表演:戈夫曼创立的戏剧理论认为,每个人都可以通过表演,强调自己的一些属性,隐藏其他属性,试图控制别人对自己的印象。

三、认知情境因素

1、空间距离:空间距离可以显示两个人的接近程度。人际空间距离有四种:亲密距离(0-0.55米),主要表现在夫妇和恋人之间。个人距离(0.55-1.21米),主要表现在朋友之间。社会距离(1.21-3.66米),主要表现在熟人之间。公共距离(3.66米以上),主要表现在陌生人之间,或者是一般性的社会交往场合。人与人之间的距离是人们无意间确定的,却能够影响认知主体的社会判断。比如看到两个人相互接近低声交谈,我们可以认为他们正在说一些不想让别人听到的话,这反映了两人的关系较为深入。

2、背景环境:认知对象所处的环境,常常会引起我们对其行为的联想,从而影响判断。人们往往会以为出现在特定背景环境下的人必然是从事某种行为的,因此,个性特征也可以通过背景环境加以判断。背景还可以帮助我们判断对象的感情。比如一个人在笑,如果没有背景线索,我们无法知道这个人是高兴还是难堪。

发表评论