在书中,作者将“我”分为真实我、理想我、现实我,和可能的自我理论一样,这三个“我”并不是分离的,而是一个人的不同面向,或是一个历程的不同元素,是动态变化的存在状态。

所谓“真实我”,就是我们在社会当中,既是一种独特存在,同时又和他人彼此相连,或共处于一个更大的系统当中。

“理想我”,就是从小父母期望的你、朋友、同事和社会期望的你,以及你自己期望的自我。许多时候,我们会把他人对自己的期望当成自己本身的期望,“应该”是这种自我最常用的表达方式,比如“我应该当第一”“我不该生你的气”等等。

“现实我”,就是现实状态的自我,比如一个孩子经常会被父母规训,期望他怎样怎样,但现实是,对于父母的期望,他有时候会认同,更多时候,他有自己的想法、有想要表达“真实我”的冲动,这就是造成“现实我”与“理想我”的冲突。

随着年长,父母的规训变成了老师和学校的规训,企业和社会的规训,“现实我”不断与“理想我”发生交融与冲突。

当这三个“我”无法相互认同,彼此纠缠在一起时,我们就会出现焦虑、抑郁、迷茫,甚至自我憎恨。

一方面,我们会强迫自己追求“理想我”,然后因为达不到目标而憎恨自己,并再接再厉,倘若真的达到了一个目标,又会再提出一个更高的目标以达成,就这样循环下去。

另一方面,当达不到目标时,会出现挫败感。当这种挫败感加剧时,我们会产生自我怀疑,进而感觉自己抛弃了真实的自我。当我们益发努力地按照自己的理想我行事,从而离真实我越远时,就越会感到非常失望,自我憎恨感就越强。

通常,三个自我的冲突会出现三种结果:

那么,如何协调这三个“我”的纠纷呢?作者给出的办法是自我觉察和自我接纳,即以呼吸(B:breathing)来带动接下来的五个 A:察觉(awareness)、承认(acknowledgment)、接纳(acceptance)、行动(action)、欣赏(appreciation)。实际上,用心理学词语来说就是提高“自我认同感”,用今天流行的话语来说就是“正念”。

处理自我内心的冲突,是一个恒久问题,除了马库斯和《懂得生命》的作者进行了解释,1991 年加拿大哲学家查尔斯·泰勒,也给出了答案,那是追求“本真性”;比之更早,400 多年前的王阳明也提出了“致良知”。更早的更早,老子就坦言:知人者智,自知者明;胜人者有力,自胜者强;知足者富,强行者有志;不失其所者久,死而不亡者寿。

中西方对自我与人生处世的解答

关于自我、改变和人生处世,英国威斯敏斯特教堂地下室的一块墓碑,上面写有这样一段话:

在我年轻的时候我曾梦想改变这个世界,可当我成熟之后,我发现,我不能够改变这个世界;于是我将目光缩短一些,那就只改变我的国家吧,可当我到了暮年的时候,我发现我根本没有能力改变我的国家;于是我最后的愿望仅仅是改变我的家庭可是这也是不可能的。

当我躺在床上,行将就木的时候 ,我忽然意识到我当初要是先从改变自己开始,也许我就能改变我的家庭,在家人的鼓励和帮助下,也许我就能为我的国家做点事情,然后谁知道呢?说不定我能改变这个世界。

从字里行间我们可以看到,一个人是如何从年轻时雄心壮志,经过社会毒打,到了暮年面对现实,开始消沉低落,等到临终才幡然悔悟。

看到墓主人的一生,让我想起了儒家经典《大学》里的一段话:

古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家,欲齐其家者,先修其身,欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意,欲诚其意者,先致其知,致知在格物。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

东西方文化在这里出现了呼应。

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,人生的修行次第,后来王阳明用“致良知”与“知行合一”进行了概括。这是儒家的处世观。对道家老子来说,面对世事纷杂,他的做法是“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”,不动声色间化矛盾于无形。

一种人与社会互动的框架

经典往往微言大义,直到许多年后历经世事,我们才对它有了一鳞半爪的理解。

今年4 月出游各个城市,我在上海就带回来一本《社会与经济:信任、权力与制度》,因为书名和作者,我买了它。

作者是马克·格兰诺维特,熟悉弱关系概念的人应该对他不陌生。在这本书里,他向我们构建一个人类行动的动态复杂系统,这个系统既能解释个人对集体行动的建构,也能解释集体和制度对个人选择的约束。简单来说,他向我们介绍了一种人与社会互动的模型。

人生于世,制度和我们的行动是一种什么样的关系呢?

在社会学家眼里,人的行为,只有约束没有选择,他们强调人的思维和行为被制度、环境和观念体系所制约;经济学家恰巧相反,他们更倾向于强调个人偏好和理性选择下的利弊分析,人的行为只有选择,没有制度约束。

但现实世界,显然并非社会学家和经济学家所描述的那样,人既会受社会制度影响,同时也存在主观能动性;既会去争取自己想要的,同时也被制度约束。所以,对人和社会之间的行动,还缺少一个连接桥梁。

这个桥梁是什么呢?是社会网络。怎么理解?

一般某些化约主义或者持还原论的人,用集体的因素诸如人口分布、社会结构、文化、集体心理等,来解释集体的经济行为或行动的经济结果;用个体的因素,如个人社会经济背景、价值观、态度、行为动机等,解释个体的经济行为或行动的结果。

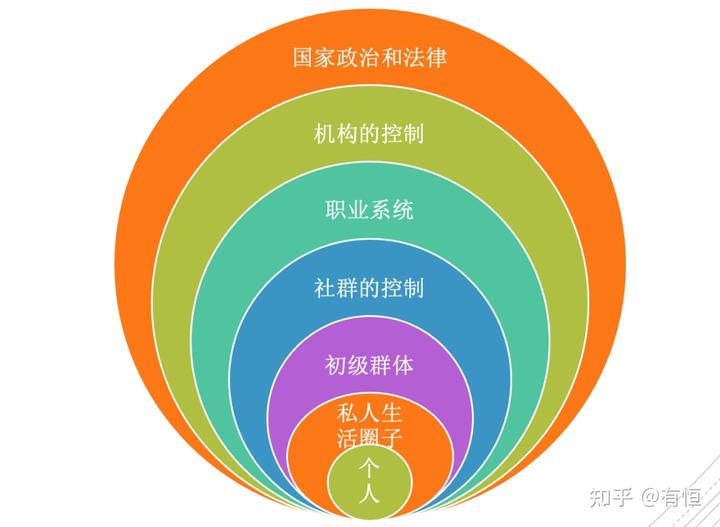

这样看起来很合理。但一旦交叉,用集体因素去解释个体行为,就不可避免地夸大集体的影响,显得个人在制度与文化之下没有能动性。如下面社会学领域的一个社会控制系统。

社会控制系统

再比如一些社会学观点和理论。

人在社会里的位置就在特定社会力量的交叉点上。一般地说,如果忽视这些力量,人就要遭遇风险。人只能够在社会仔细界定的权力和威望体系里活动。人一旦知道如何给自己定位,他也就同时意识到,面对自己的命运时,他实在没有多少用武之地。

——《与社会学同游:人文主义的视角》

制度是一种调控机制,像本能引导动物行为一样疏导人的行为。换句话说,制度提供程序,通过这种程序人的行为模式化,被迫沿着令社会满意的渠道前进。制度的诀窍是使这些渠道看上去是人能够掌握的全部选择。——德国社会科学家 阿诺德·盖伦

当化约主义用个体因素去解释集体行为时,又显得个体具有完全自主决策权,集体只是由一个个个体组成而已(这就是一个典型的还原论观点)。比如经济学的基本就是假设:

所有社会现象均源于个体的行为和互动,在这些活动中人们基于期望的额外收益和成本进行选择。

经济学理论试图解释这个世界时,假设社会现象都是人们选择的结果,特别是无意的结果。他们强调“只有个体进行选择”,所以当经济学家在试图剖析企业、政府、国家等集体的决策时,总是会落实在其中个人的选择上。

但实际上,整体大于部分之和,身处某个社群或组织里,个体的决策与行为绝对不是基于个人的自利与算计就能自主行动的,集体制度与文化所塑造出的个人价值观、人生观、世界观也影响着他的决策。

所以,面对社会,个人对利益的考量,依然会带来能动性。这个能动性,主要是通过关系、圈子与人际网络等获得自主决策的空间,进而带动集体制度与文化的改变,许多小众文化变成流行文化,就是如此。

另一方面,集体的制度与文化也会通过一个人身边的小世界网络(如亲友圈、同事圈、公司组织等),对其施加或强硬或潜移默化的影响。这种影响方式主要通过信任与权力。

信任这个好理解,我们来看权力。实际上,权力不仅仅归因于个人,比如占有关键资源让人依赖(基于依赖的权力)、取得传统或科层组织的权威位置(基于合法性的权力)、或是有个人魅力(基于影响力对情境定义而带来的权力,简单来说就是有话语权),其背后实质是来源于其嵌入的社会网络结构——“结构洞”。

简单来说就是,不管个人拥有怎样的权力特质,其本质都是一种权力的结构性表现,是两群人之间的中介者,他拥有信息垄断与“鹤蚌相争渔翁得利”的利益。他之所有权力,是因为这两群人:

①各自拥有足堪权力剥夺的资源;

②有沟通的需要,且依赖中介者的沟通;

③他“嵌入”到这两群人的社会网中,操纵两个圈子的分分合合,即可以将信息或资源在这两群人之间“传递”或者“断开连接”。

从小社群到大社会,权力的运作原理相似。而所谓的“社会资本”,就是这样一种“网络自主性”高而“网络约束性”低时所拥有的优势。

所以,到最后人与社会的互动结构就是“个人——小世界网络——大社会网络”。

一方面,集体制度与文化通过小世界网络影响着我们,对我们的行为或施加限制,或辅助造就;另一方面,个人可以通过关系、社群以及复杂网络位置带来的能动性,带动身边的社群,以及更外围的社会改变,从而完成一个类似于修身、齐家、治国、平天下的过程。

但现在有一个潜在危险是,我们这个社会越来越走向个体化,个人与社会之间的小世界网络已经变得非常薄弱。过去,这些小世界网络由家族、同学会、同乡会构成,如今已形同虚设,人们只能挤在互联网上,靠兴趣小组来获取些许温暖,找到一份归属。

发表评论