对于“矛盾 Contradiction”概念的运用和解读,一是来源于亚里士多德逻辑学,认为矛盾是彼此冲突、不能共存的、有关冲突的逻辑概念。即,“两句陈述完全不一致,以致两者不可能同时为真,是为矛盾”。二是马克思主义矛盾论的常见观点,认为矛盾是辩证的对立统一,是两股看似对立的力量同时出现于某种情况、实体、过程或事件中。哈维区分了这两种基本用法,并采用了后者。

马克思曾提出“拜物教 fetishism”的概念,以此谈论发生在我们周遭事实上的各种伪装、掩饰和扭曲,认为我们所看到的是事物的表象而非实质,如果想要采取合理且一致的行为,我们必须看透表象,真正了解世界,真正了解资本的流通与积聚过程。这本书也建立在对“拜物教”概念的认可上,致力于穿透拜物教的迷障,辨明侵扰资本主义经济引擎的各种矛盾力量,厘清当前具有误导性的大多数分析。此外,需要说明的是,这本书的目的是区隔和分析资本的内部矛盾,而不是探讨整体的资本主义的矛盾。其所试图说明的是“资本”而非“资本主义”的矛盾。在研究过程中,哈维并没有把资本主义社会中的种族、性别、族群、宗教等矛盾纳入研究,虽然这些矛盾充斥在资本主义社会之中,几乎无处不在,但其更多是衍生、附属于资本经济发展的。这本书核心探讨的是更本质意义上,资本主义的经济引擎如何运作,为什么有时会运转不顺或者熄火,有时会走到崩溃边缘,存在什么矛盾。

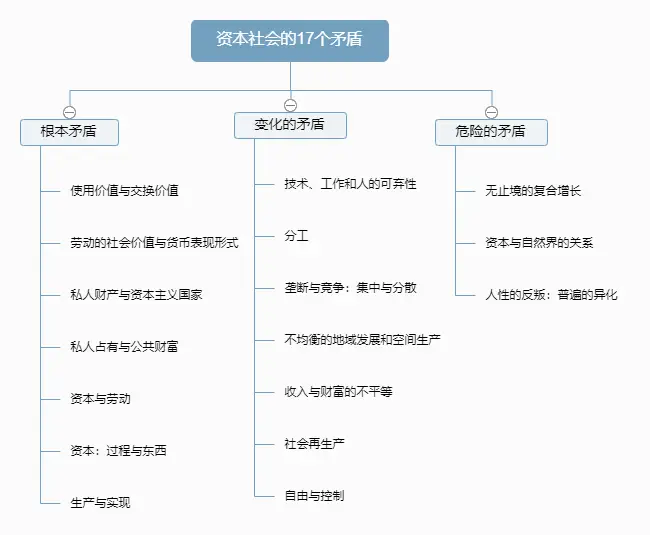

这本书提出了资本社会的17个矛盾,并且将这17个矛盾根据其重要程度和表现形式划分为三个部分,分别是 根本的矛盾、变化的矛盾和危险的矛盾。前7个矛盾被称为“根本的矛盾”,是因为这7个矛盾是资本不可或缺的矛盾,如果没有它们,资本无法运作。并且这些矛盾密切相关,不可能在不改变其他矛盾的过程中只消除或改变其中一个。

矛盾1是使用价值与交换价值的矛盾。这两种价值之间的差异是显著的,这种差异有时会带来危机。即使对同一件商品而言,使用价值可以是变化无穷的,但交换价值则是一致的。使用价值本该是物品的真正价值体现,但在资本过程中,交换价值主导了物品的供给,逐渐排挤使用价值的考量。以房屋交易为例,房屋的交换价值或潜在交换价值成为其交易的重要考虑,而不是使用价值。资本主义下的房屋供给已经逐渐从追求使用价值为主,变成以追求交换价值为主。这种转变使得使用价值逐渐变质,房子首先变为储存交换价值的工具,其次是投机工具,利用、助推这种工具形成的除了消费者,还有建筑商、金融业者和所有可受惠于房市繁荣的人,包括房屋中介、房贷放款人员、律师和保险经纪人等。当前关于“房子是用来住的,不是用来炒的” 的讨论,便是房屋交易中使用价值与交换价值差异所导致的矛盾。

矛盾2与货币相关,是劳动的社会价值与它的货币表现形式的矛盾。货币作为一种索取工具,可以用它取得其他人的社会劳动成果;社会劳动是指为了生产市场上提供给他人的商品服务而付出的劳力。货币能够赋予非物质的社会价值一种实体形式,将社会劳动实体化,把社会劳动的非物质性隐藏在货币的物质形态之后。但是存在货币表现形式与社会事实不一致的地方,在某些方面货币能够很好反映社会劳动的相对价值,另一方面却存在忽略与扭曲现象,这种表现的差异构成矛盾。货币具有流通工具、度量标准和价值储存工具三种基本功能,但这三者的实现是矛盾的。价值储存意味着货币本身具有价值,利用用来测量价值的货币本身变成了一种商品,也就是货币资本money capital,货币资本的使用价值在于其可以产生更多价值,交换价值是利息。货币变为一种可以买卖的度量标准,而丧失了其作为度量标准的客观性,使得货币与社会劳动的关系扭曲,我们以某种方式代表本质上属于社会的东西(社会劳动),结果令它变成一种可以令私人占有的社会权力——货币成为一种社会权力,货币本身成为了目的,单纯促进交易所需的货币的简洁供需关系被扭曲了,资本主义市场据称的理性特质被干扰了。

矛盾3是私人财产与资本主义国家的矛盾。私有产权赋予物主出售或转让自己拥有的东西的权利,由此产生了“用益物权”和排他性永久所有权的差异。资本为了建立所有权,无孔不入地把个体化私有产权制度延伸至生物过程的核心,以及社会和自然世界的许多层面,于是出现以下三者的矛盾:个体私有产权的“自由”行使、国家强制监理权力的集体行使和将它们密切联系起来的社会纽带。资本在许多领域将不再“自由”,而是被迫限制在管制下运行,因此,国家与私有财产的矛盾、公共部门与私营部门的对立、国家与市场的对立出现。“一方是冷酷和不受管制的私有财产,一边是日趋专制和军事化的警察国家权力。”

矛盾4私人占有和公共财富的矛盾。基于剥夺的经济运作是资本主义的核心根基,这种剥夺支持私人占有大部分公共财产,实现大量私人财产的积累。劳动、土地和货币的市场,对资本运作和价值生产不可或缺,虽然这三者本质上并不是商品,但却被物化、虚构为商品。国家与私有财产的矛盾统一之所以重要,不在于它是促进剥夺式积累的基本工具,而是因为它在事后赋予这种剥夺暴力的结果合法性和制度上的合理性。

矛盾5是资本与劳动的矛盾。劳资矛盾经常隐藏在资本的其他矛盾中,并且与其他矛盾密切相关。资本把劳动力当作一种商品买卖,劳动者是劳动力这种商品的持有者,并在所谓“自由”的劳动市场出售。资本学习会系统使用劳动力并产生剩余,创造出自身再生产的基础,这也是货币利润的根基。看起来,劳动力商品化是运作良好的,交换基于平等的原则在非强制、欺骗和剥夺的市场中进行。但实际上,资本再生产所仰赖的,就是劳动力能够创造出比其本身价值更大的价值。劳动力的商品化是将社会劳动变成异化的社会劳动。二者间的矛盾体现在,资本对付劳动者越成功,其利润越大,因此资本家往往致力于提高工作强度和生产力,也致力于延长劳动者工作的投入时间;而劳动者对付资本越成功,他们的生活水平就越高,在劳动市场的选择越多,因此劳动者则致力于缩短工作时间、降低工作强度,减少工作过程中身体受伤害的危险。虽然劳资矛盾是资本社会中的重要矛盾,但其明确表现形式经由人种、族群、性别、宗教等过滤、调整和纠结后,形成更加复杂的实际斗争政治。

矛盾6是资本概念的双重性。资本是一种过程还是一种东西?哈维认为二者同时存在而非互补。资本持续流通是一种过程和流动,但同时也会以各种物质形式出现。资本以价值的持续流动状态存在。持续流动是资本的首要生存条件,资本必须流动,否则就会死亡;资本必须快速流动,否则就没有竞争优势。以商品形式存在的资本不再流动,因此生产商希望顾客每隔一段不断缩短的时间便购买新的商品,从而促进资本的快速流动。消费主义、创新、计划报废、潮流成为资本主义根深蒂固的文化。固定资本与流通资本有矛盾,但相互依存,缺一不可。随着时间推移,相对于持续流动的资本,为了生产和消费而创造出来的长寿且不可移动的固定资本越来越多,资本面临僵化,存在危机的可能。

矛盾7是生产与实现的矛盾。资本成功持续流动有赖于两个环节:劳动过程中的价值生产、市场上的价值实现,但这两个过程是矛盾统一的。其中的矛盾体现在,工人一方面作为商品的购买者,对市场来说非常重要,另一方面工人作为劳动力商品的卖方,受制于资本主义社会尽可能压低工资的倾向。因此,资本主义产能过剩的同时,具有潜在需求的广大工人并不足以购买产品;也正是由于负担不起产品的工人被压榨,资本主义才能产能全力开动。这构成了难以调和的矛盾。商品资本的实现,不是受限于一般社会的消费者需求,而是受限于绝大多数人总是贫穷且必须贫穷的那种社会的消费者需求。生产与实现的矛盾主要在于总需求不足,因此有两种应对措施,第一,中间商和金融业者通过对生产商施加压力,压缩生产商的收益水平。第二,剥削劳动者,把劳动者替自己争取到的那部分剩余价值收回来,从而促进劳动者的进一步生产,并释放社会其他富有人群的消费能力和需求。但真正解决矛盾,必须秉承以下观念:经济活动的基本驱动因素,应该是满足使用价值需求,而非无止境的追求增加交换价值。应该理性组织生产,提供必要的使用价值,使人人都能得到适当的物质生活水平,而不是为生产而生产,迫使人们投入疯狂和异化的消费主义世界。

基于以上7个核心矛盾,哈维评估了变化的矛盾的目前形式与未来趋势。 矛盾8有关技术、工作和人的可弃性,技术变革的过程改变了技术的性质,技术自身成为特别的商业领域,技术不断演化创新,成为资本家欲望的新的拜物对象。 矛盾9是分工的矛盾,分工提高效率的同时避免了劳动者对某项技能的独占,资本利用分工产生的核心矛盾不是技术矛盾,而是“疏离/异化”的社会和政治矛盾,工人成为“局部的人”。 矛盾10与垄断竞争、集中分散有关,垄断力是资本运作的基本特征,垄断与竞争是矛盾统一。私有产权赋予商品主主人使用该商品的垄断权力,而这种垄断权力延伸出去构成竞争的基础。 矛盾11是不均衡的地域发展和空间生产,资本降低生产成本和时间的两种方法,一是“以时间换空间”,提高运输通信效率;二是“以空间压缩时间”,形成聚集经济。矛盾在于,不均衡的发展是刺激资本自我再造的力量。 矛盾12是收入与财富的不平等,不平等的分配是资本运作的根本条件,资本为维持自身再生产而构建出被支配的劳动者阶级。资本并不会创造就业,而是尽可能投资在节省劳动力的技术上,并且通过“产业后备军”尽可能压缩工资。 矛盾13是社会再生产,劳动力的社会再生产所需的条件与资本再生产所需的条件存在潜在矛盾。 矛盾14是自由控制的矛盾,资本的自由是以其他人的不自由为基础,劳动者只能致力于保护自己免于过劳死、正常生活的自由。

危险的矛盾有三个。矛盾15是无止境复合增长的矛盾,这是资本的必然追求,也必然会产生维持复合增长的压力下的彼此感染、失控爆发等后果。 矛盾16是资本与自然界的关系,即使在环境灾难中,资本也完全可能流动和积累。 矛盾17是普遍异化下人性的矛盾。广大劳动者泡在炫耀性消费的汪洋中,不惜代价、疯狂试图增加收入,不断延长工作时间,以求满足人为增加的需要。

以上是小编推荐给大家的《资本社会的17个矛盾》,如果您阅读过更多经典著作或有相关思考,期待 您的留言讨论,让我们共同阅读,共同学习。

本期编辑 / 刘杨

发表评论