关于匹配

困难区,太难,使人望而却步;舒适区,太易,使人不思进取;而拉伸区,处于舒适区的边缘,既不容易又有点挑战,是中间地带,此时最合适,进步也最快。

所以匹配的关键是掌握难度匹配尺度,强度尺度、速度尺度。

以上是关于上篇关于学习的技法对自己比较有触动的点。

后面三章关于学习的心法,作者主要从心理、心态、环境三方面分别阐述。

关于心理

阐述的是学习的动力问题。如果我们感受不到做一件事情的意义,我们就会缺少做它的动力。学习也是如此,学“能力”而不是学“知识”,“学未来”而不是“学现在”。因此我们要学会主动赋予做一件事的意义,并且是积极的意义。

有一个很生动的例子你一定听说过:三个工人在建筑工地上砌墙,有人问他们在做什么,其中一个说在我砌墙,另一个说我在建大楼,还有一个说我在建一座美丽的城市。十年后,第一个工人还在砌墙,第二个工人成了建筑工地的管理者,第三个工人则成为了一个建筑公司的老板。

这就是一个典型的为事情寻找到不同意义的结果。

有一个NLP思维逻辑层次模型⑥,这个模型把人的思维觉知分为6个层次,自下而上分别是环境、行为、能力、信念和价值观、自我意识、使命。

作者把它用自己的话简化了一下,只需记住“环境、努力、方法、选择、身份、意义”这六个词,就像是一把成长标尺,分别对应找环境的问题(抱怨者),找努力的问题(行动派),找方法的问题(战术家),找选择的问题(战略家),找身份的问题(觉醒者),找意义的问题(创造者)。

通过这一分级,就能快速找到自己做事处在哪一层面了,从而启发我们重新思考快速调整。

关于心态

阐述的是转变视角问题,与心理动机息息相关。首要目标是降低学习的期待,减轻心理包袱,扩大心理容量。凡事心中能同时容纳两种相反的期待,即做最好的准备,同时也会做最坏的打算。

面对枯燥事件,把它当成另一件事。其实,前面那个三个建筑工人的例子也是一种转变视角之后得出不同结果的呈现。我并不是在做家务,而是在为这个家变得更好,同时还能锻炼身体。我不是在做题,我是在为自己的未来负责……

兴趣是最好的老师,这句话或许我们都对它有所误解。兴趣不是喜欢,而是擅长;兴趣也不是有趣,而是有价值。兴趣是成功的老师,但成就是兴趣之母。

打卡也打不出未来,因为这背后藏着一个隐蔽的心理机制:动机转移。动机一旦转移变成打卡,那么人最关心的是让打卡记录保持完整,而不是让学习过程保持完整。我觉前期打卡是有助于养成习惯的,不过一旦发现动机转移,就要及时停下来反思做出调整,作者的建议的是用记录替代打卡,给任务设下限不设上限。

关于环境

环境对一个人的影响是不可忽视的,作者将其分为现实环境、精神环境和生理环境三个方面。

现实环境包含贴身环境和信息环境。好的学习环境和家庭贫富没有直接关系。理想的学习环境最好同时具备“能接触优秀的人和事”和“低刺激”两个属性。

大环境借势,顺流而行。古有孟母三迁成就孟子的故事,现代人之所以热衷学区房无不是这个道理。小环境借力,主动掌控。大环境通常难以快速改变,但对于贴近自己的小环境,我们可以自主掌控。比如卸载多余的软件,取关无用的订阅,远离负面的情境。因为要想不受某些环境的影响,最好的方式就是避免让自己置身其中。

精神环境讲的是用阅读打造自己的顶级朋友圈。一本书就是一位高人,阅读就是与高人聊天。这一点我深有体会,不管现实环境是否理想,我们都可以用阅读建立一个属于自己的精神环境。

因为顶级的思想我们都能从书中找到,只要选书得当,就能以极低的成本找到各领域内顶级的思想。可以说读书就是用最低廉的成本获取最高级的成长策略,这是所有人提升自己的最好途径。

在这一节中,作者也详细阐述了阅读是门技术活,选书比读书本身更重要,要让兴趣、难度、需求三者尽可能同时匹配。阅读的目的是为了改变,只要紧盯住“改变”这个根本目标,很多阅读障碍就会自动消失。

作者讲了一个自己的读书方法:先通读一本书,读完后将它放在一边“凉”上几天,等大脑“冷却”后,再合上书问自己“现在还能想起什么”。此时还能想起的知识一定是真正触动你的内容。这时再把它记下来并实践,只要有一个点,一句话触动了自己,并让自己发生了积极的改变,这本书就没有白读。

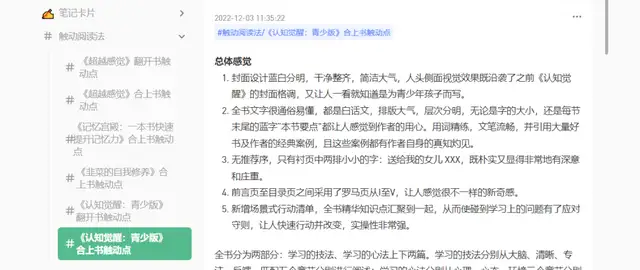

这其实也是一种自我检测,通过这种方式来检测自己到底真正学会并改变了多少,是一种前文讲的正向反馈。我用这种方式建立了自己的专用读书笔记列表,一种是:《XXX》合上书触动点;另一种:《XXX》翻开书触动点;每次读完一本书就做好这样的记录,特别是第一种,用以检测自己看完一本书真正掌握了多少非常有用。

以上可以看做是我为了写这篇文章,翻开书时触动点的归纳。在这个过程中,我真实体会到了光阅读是不够的,因为读完一本书合上,过几天你可能真的全忘了,什么也想不起来。但是当我翻开书,想要完成一篇文章的时候,这本书的知识从前至后至少被我翻了十几遍,我边记录边产生新的关联。

这正是阅读的高阶读书法,读写不分家。毛主席老人家也说过,不动笔墨不读书,如果要想获取更多的关联新知,把自己所学的知识用自己的语言重新阐释甚至将它们教授分享出去,那这个知识将在我们脑中变得非常牢固。

合上书的触动点

现在,我已写完这篇文章(前后断断续续用了一个星期),我再来尝试一下不翻书,这本书带给我的触动点。

1、书籍的封面、内容排版、文笔、逻辑层次布局都是我学习的地方,文章开头我已有感而发。

2、三脑理论,让我清晰地了解了自己的大脑的特性,有远古时代的本能脑,相对古老的情绪脑,非常年轻的理智脑。只要我们正确认识到自己大脑的这个特性,我们就能接受自己大脑趋易避难,急于求成的做法而不会感到惊慌失措了。

3、一定一定不能忽视写的威力。日程规划是在写,列清单是在写,错题本记录错题还是在写,进步本记录进步是在写,写反思日志还是在写,把一切模糊的东西用专门的本子或记录工具把它写下来,正视它,看清它,审视它,然后一一破解。真的简单管用。

我就是从看了《认知觉醒》才开始写公众号的,现在无论做什么都喜欢记录起来,有纸质的也有电子记录工具,很方便。

4、降低期待,从不可能出错的强度开始,极度专注+主动休息,比如25分钟蕃茄工作学习法。我用电脑自带的clock小程序让自己专注做一件事,上面有提到使用方法。

5、关于打卡,打卡打不出未来。打卡要注意一个误区,不是为了完成打卡这个运作,而是要把焦点放到学习的过程及成效上来,以防动机转移。我个人认为打卡前期有利于养成习惯,但一定要注意不能陷入上述动机转移的情况。对于这个问题,作者给出了两个有效的策略,我也亲测有效,第一,用记录替代打卡。第二,任务目标设下限不设上限。

《微习惯:简单到不可能失败的自我管理》⑦一书的作者斯蒂芬·盖斯实践的也是这个理念,他要求自己每天只做一个俯卧撑、每天只读一页书、每天只写50个字,这种无负担的习惯养成法最终促使他拥有了良好的身材,养成了阅读习惯,还写出了自己的书。他认为这种方法简单到不可能失败。

6、还有一个让我触动的点是对于兴趣的理解。兴趣不是喜欢,而是擅长;兴趣也不是有趣,而是有价值。兴趣是成功的老师,但成就是兴趣之母。以前工作,我经常感受不到一份工作的价值感,总觉得自己做得很难受,看不到未来看不到希望。

但时过境迁,多了些经历多读了一些书之后,慢慢发现工作不能仅凭兴趣去做,那样我的热情很快消失殆尽。而是要转换视角,发现它的积极意义。比如我们经常说,天下没有白走的路,每一步都算数。这其实就是一种未来视角。

以上就是合上这本书,我能想起的点,重点是我也在实践它们,因为我们阅读的目标是为了改变。这也是作者在结尾处所强调的,选书前先反问自己:什么是自己当前最迫切最需要解决的问题?最好是让兴趣、难度、需求三者尽可能同时匹配,这样会激励我们继续读下去。

结束语

最后,我不得不推荐一下这本书——《认知觉醒:伴随一生的学习方法论》青少年学习版。因为给我惊喜的地方真的很多,里面的学习方法论真的是伴随我们一生的,实践性也非常的强,我正一个一个去实践改变。

虽然我读过作者的前两本著作《认知觉醒:开启自我改变的原动力》、《认知驱动:做成一件对他人有用的事》,内容有重叠的地方,但我读来异常仔细认真,可以说这三本书都是不可多得的好书,常读常新。三本我都已入手纸书,不仅方便自己看,也方便让家人孩子看,值得收藏。

三本纸质书实拍

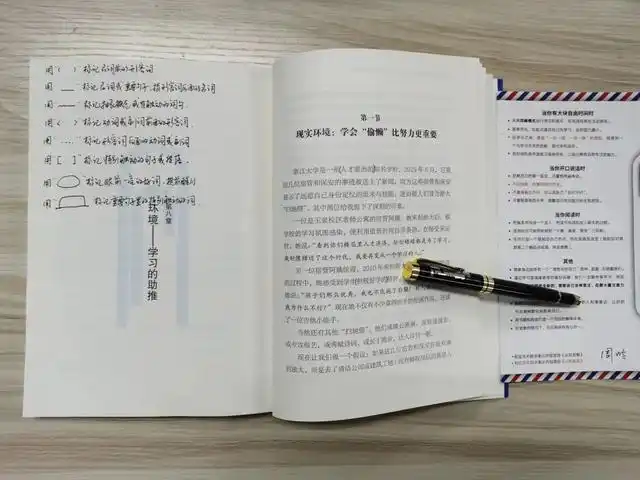

部分纸质笔记(见感思行法)

本文注释参考

①《认知觉醒:开启自我改变的原动力》 作者 周岭,作者的第一本开山之作,两年来发行量突破40万册

②《认知驱动:做成一件对他人很有用的事》 作者 周岭,《认知觉醒》的姊妹篇

③三脑理论,即人的三层大脑。20世纪50年代,美国神经生理学家保罗·麦克莱恩博士在其著作《进化中的三层大脑》(The Triune Brain in Evolution)中提出了著名的“三脑理论”。

④flomo——一款轻量级的,被称为新一代的卡片笔记应用。

⑤番茄工作法——选择一个待完成的任务,将番茄时间设为25分钟,专注工作,中途不允许做任何与该任务无关的事,直到番茄时钟响起,然后进行短暂休息一下(5分钟就行),然后再开始下一个番茄。每4个番茄时段多休息一会儿。

⑥NLP思维逻辑层次,也称理解层次。在NLP中环境、行为、能力称为低三层,这是我们可以意识到的层次,而信念/价值观、身份、精神(系统)称为高三层,这在我们日常生活中需细心分析才有可能被发现。通常低层次的问题高一个层次就能轻易找到方法,可倘若在同层次或其低层次来寻找方法,效果往往不尽如人意或者消耗精力过大。

⑦《微习惯:简单到不可能失败的自我管理》 作者 [美] 斯蒂芬·盖斯

发表评论