来源 |《社会学评论》Vol. 6 No.4, Jul. 2018

作者 |侯荣庭(内蒙古科技大学讲师);潘绥铭(中国人民大学社会学理论与方法研究中心教授、博士生导师)

内容提要:本文对“性福”这个流行词汇从词义比对、理论来源、概念操作化和统计检验这几个方面进行学术化,并揭示其在21世纪前15年间的发展情况,分析其结构,提出整体测度的方法。为了检验这一学术化结果的解释力,采用回归分析证实了“性福”程度与发生外遇的可能性之间存在着反向的显著相关。最后指出,当前中国出现的“性、爱、婚相结合”与“三者相对分离”的对立与冲突,急需学术界对“性福”继续深入研究。

关键词:性生活;爱情;婚姻;性关系;外遇

“性福”是最近十年来在中国民间尤其是互联网上日益广泛传播的一个新概念。是“幸福”这个固有词汇的同音转化,通常表达着“在性方面很幸福”的意思。学术界一般不使用这样的流行词汇,最主要的原因是它们往往定义含混,流行的时空和人群往往也不是很清楚。但是从“主体建构”的研究视角来看,在一个急剧发展的社会里,这样的新兴词汇恰恰是普通人从现实生活中及时总结和概括出来的。无论它们多么初级与粗糙,都不仅完全可以成为学术研究的原材料,而且应该成为学术发展的直接推动力。学者们所必须做的,就是把这样的新流行的词汇加以学术化,进而剖析其中所蕴含的学术意义和社会意义,最终形成新的学术概念甚至可能是新的学术思想。

一“、性福”概念的建构

01

词义在对比中确立

在《现代汉语词典》中,“幸福”被解释为“使人心情舒畅的境遇和生活”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,2012:1460)。而本文需要分析:把“幸福”与“性”组合在一起的“性福”,与目前既有的类似概念究竟有哪些区别与关联,以及大众发明它并进行传播的动力。

第一个对比线索是:“性福”仅仅是生理学意义上的吗?《百度百科》把“性福”作为了“性高潮”的同义词。但是这就无法解释,人们为什么需要用两个不同的词汇来表达一个同样的意思呢?就其他词汇而言,可能存在着文言与白话、书面语与口语、文雅与通俗的种种区别,才会出现“一意数词”的现象。但是“性福”和“性高潮”都不存在这样的对应词。因此只能证明这两个词汇的含义是不一样的。“性高潮”更加倾向于表述一种生理反应的现象,而“性福”则必定包含着生理以外的意思。

第二个对比线索就必然是“性快乐”或者“性愉悦”。它与“性福”类似,都更加倾向于标识人们在心理上的感受或者体验。但两者之间也存在某些区别:首先,在“性快乐”中,激情与亢奋的色彩更加浓厚,而“性福”更多的是满足与陶醉;其次,“快乐”更多地代表一时一事中的感觉,而“幸福”则更多地表达更为久远的状况。因此,“性福”应该被理解为“性快乐”的平稳、持续的样态,甚至可能是以生命周期来计量的。

第三个对比线索则是“性爱”。虽然在“幸福”的概念中,爱情只是众多承载形式之一,但是一旦与“性”重新构建新词,那么幸福中爱的比例会增大。

第四个对比线索不那么分明,与我们常说的“性”相关。中国人现在所说的“性”,基本上是存在于某种性关系之中,而其他的独自性行为都有例外的词汇,例如性梦、自慰等。因此,“性福”就是在强调,“性”若要“有福”,那么性关系的美好就是必不可少的,就像“幸福”里面也必然包括人际关系的美好一样。反例则是:单身的人一般都不会说自己是否“性福”,否则就会被别人理解为他/她已经有某种性关系了。

综上所述,本文认为,“性福”其实就是性生活、爱情和婚姻(含持续的性关系)三者完美结合的一种个人生活状态。这种“性爱婚相结合”的状况,不仅是大多数中国人的理想,也是中国人判定自己的生活愉悦程度时的“元幸福”,还是他们对他人与社会的一切性现象做出价值判断时的主要依据之一。

当然,本文对于“性福”的学术化构建,仍然需要主动向大众传播和普及;但是这也恰恰就是学术研究的人文关怀之实践。

02

理论来源

性、爱情、婚姻可以分别作为社会学的研究对象,但是作为个人生活与社会运行的中介,三者实际上又是一种系统的、整体的存在。

从人类产生之初,从个体生命之始,人们就存在和发展于一个由性(sexuality)、爱情、婚姻、社会性别(gender)、养育、生殖共同构成的生活系统之中,而且被前述各因素所制约和型塑,然后才可能后续发展出个体与人类的一切。引申社会学关于社会群体的基本概念,可以把它视为“人类初级生活圈”(provide system)(潘绥铭,1994)。澳大利亚的Elaine Jeffreys教授将其翻译为“primary life cycle”,并在国际上产生影响(Elaine Jeffreys,ed.,2006)。

人类社会的基本结构中,男性和女性只有通过“性生活、爱情和婚姻”这样一个中心纽带才可能被连接在一起,才会带来生殖和孩子,才迫使双方不得不共同养育后代,并使他们成长为新一代男女;如此,人类社会才可能得以延续和发展到今天。

可是,对于当前的中国社会而言,在上述的初级生活圈的各个因素中,生殖和养育所发挥的作用被独生子女政策极大地削弱了,由于笔者把男女分开统计以便表达社会性别的作用。所以性生活、爱情与婚姻连接男女的纽带作用就被格外地凸显出来,不仅共同建构了“性福”,更成为中国成年人最重要的生活内容与意义载体,其状况也就对人们的日常生活整体和当前社会的初级生活圈变迁发挥了更加重要的作用。

这就是提出和分析“性福”的理论意义与实践价值之所在。

03

概念的操作化

对于性生活、爱情与婚姻这3个核心概念,笔者在4次调查问卷中的提问如下:在性生活满意度方面:“总的来说,与这个爱人的性生活,您觉得满意吗?(1.非常满意,2.比较满意,3.不太满意,4.非常不满意)”在爱情深度方面:“目前,您自己对您的爱人,感情有多深?(1.非常深,2.比较深,3.不太深,4.感情已经破裂了)”在婚姻满意度方面:“总的来说,与这个爱人的婚姻,您满意吗?(1.非常满意,2.比较满意,3.不太满意,4.很不满意)”

在中国人的日常生活中,性生活、爱情与婚姻这三者都是可以相对独立存在的概念,因此,被调查者足以分得清楚,也足以在接受调查的时候回答清楚。本文下面的统计分析也证明了这一点。

二、方法与概念检验

01

方法简介

中国人民大学性社会学研究所于2000年、2006年、2010年和2015年对“中国人的性”进行了总人口随机抽样调查,基本每5年一次。4次调查所使用的抽样框、随机抽样方法、调查地点、调查方法、问卷内容都基本一致,因此具有历史可比性。

4次调查的对象都是中国境内18~61岁的、能识汉字的总人口,并以城乡差异、人口规模、离婚率等国家统计数据为分层指标,进行多层等概率抽样。初级抽样单位为县级地理区域,往下在抽取街道和镇以及再往下抽取居委会或者行政村的过程中,均按照名单选取其中的第4名,以便保证随机性。在居委会和村,均按照居住者的总名单进行等距抽样,按照地理位置的分布抽取流动人口。

由于性调查的高度敏感性,笔者采用了如下实地调查方法:调查员不进行“入户抽样”,不在家中访谈,而是直接抽样到个人,邀请被访者到事先准备好的访谈室来,一般是居委会的房间。在封闭空间中访谈,并保证每个访谈室中只有调查员与被访者两个人,且为同性别、一对一地访谈,禁止调查员访谈异性。在获得被访者的“知情同意”方面,访谈开始之前就明确告知被访者,笔者要询问性生活的问题,而且允许拒绝回答任何一个问题或者中途退出。调查员携带笔记本电脑到当地,使用电脑问卷进行访谈,在调查员教导之后,由被访者通过按键盘来独自完成问卷,这是目前国际公认的最接近真实的方法。

调查内容包括:被访者自己的社会地位、健康状况、魅力与性感、社会交往、未婚者的恋爱与性、婚姻状况(含同居)、双方情感、性生活细节、非婚性关系、多伴侣性行为、“看黄”、上网活动、异性按摩、“一夜情”、“找小姐”、交换伴侣、多人性行为、同性性行为、性生活障碍、使用合成毒品、购买性用品、遭到性侵害或性骚扰。如果调查对象没有某些情况,电脑就会自动跳答,因此,如果被调查者没有任何性行为,那么就会仅仅回答86个提问;如果什么情况都有,那么就会回答280个提问。

按照国家数据中的城乡、性别、年龄、受教育程度的分布进行复杂抽样加权;使用PASW20.0软件(原SPSS)进行分析。分析的样本是4次调查中那些当时与异性共同居住的(包括结婚和非婚同居),而且在过去的12个月里有过性生活的人们,总计15087人(调查总体的70%)。作为性社会学家,笔者在进行以下的所有统计分析的时候,都把8个最基本的社会分层的变量作为控制变量纳入分析,以便在排除这些变量的影响之后,分析笔者所设置的自变量对于因变量的“纯贡献”。同时,为了行文的简明扼要,所有统计表格均省略,仅列出统计结果。

02

“性福”概念的检验

笔者根据上述数据对“性福”概念进行了检验,检验结果如下:

首先,检验性生活满意度、爱情深度和婚姻满意度这三者,是否足以形成“性福”。经过卡方检验,这三个变量的两两之间均呈现为显著相关(Sig.=0.000)。使用因子分析来考察,则这3个变量的总解释率为65.8%。也就是说,这样一个“性福”确实客观存在于中国人的性关系之中。

之后,笔者需要检验,这样一个结构是否足以成为性关系的核心。为此,笔者引入“日常生活愉悦度”作为衡量标准(因变量),因为对于中国人的性关系来说,这才是最重要的目标;再把性生活满意度、爱情深度、婚姻满意度作为自变量,纳入所有控制变量和对照变量,使用序数回归方法分析它们对于生活愉悦度的作用。

结果发现,在排除了8个社会分层的控制变量的影响之后,在其他14个关于性关系质量的变量均为不显著相关(Sig.>0.005)的情况下,性生活、爱情、婚姻这三个变量都发挥了显著作用(Sig.均为0.000)。分别来看则是:性生活非常满意对比很不满意,不愉悦的可能性则是1.7倍;非常爱对方对比感情破裂,不愉悦的可能性是2.7倍;婚姻非常满意对比很不满意,生活不愉悦的可能性(OR值)是3.6倍。

也就是说,人们对于性生活、爱情与婚姻的分别的满意度,最显著地作用于自己的生活愉悦的程度,远远强于其他任何一种社会分层因素和性关系的其他方面。由此可以证实,性爱婚所组成的“性福”确实是性关系的内在核心。

三“、性福”的现状与结构

01

“性福”在21世纪的发展

笔者虽然在调查问卷中,对于性生活、爱情和婚姻都设置了4个等级的备选答案,但是根据以往的定性调查经验,只有那些敢于回答“非常满意”的人,才真的是在实践中确实心满意足、至善至美的人;而“比较好”的回答,实际上意味着仍然有所欠缺。回答“不太好”的就更不用说了。因此,笔者仅仅把回答非常满意的比例及其发展呈现如下,以期标志出“性福”理想状态的实现程度。

从表1中可以看出这样几个发展趋势。

首先,无论男女,爱情非常深的比例都是先升高后持平,而且变化的幅度并不大。可是与此同时,对于婚姻(含非婚同居)非常满意的比例不仅都在持续降低而且降低的幅度相当可观。反之,对于性生活非常满意的比例却在持续升高。这说明,性关系之内的人们越来越善于提高自己的性生活质量,却越来越不善于避免婚姻满意度的下降。从宏观文化上来看,主流社会一直在坚持“扫黄”从未放松;也一直在鼓吹形形色色的婚姻协调的心灵鸡汤。可惜,却落得恰恰相反的结果。

其次,从性别分析的视角来看,在爱情非常深这个方面,女性与男性的发展趋势非常一致,甚至相互差距也相当一致,几乎可以视之为一种共态。与此同时,女性对于婚姻非常满意的比例一直就比男性低,但是双方之间的差距却从2000年的13个百分点缩小到2015年的5个百分点,显示出趋同的可能性。同样地,性生活非常满意的性别差异也从2000年的8个百分点缩小到2015年的0.7个百分点,趋同的可能性更加明显。

最后,也许是最有意义的是:在性生活、爱情与婚姻这三个方面,非常满意比例最低的,并不是婚姻或爱情,而是性生活。其比例直到2015年也不过是42%左右,连一半都不到,仅仅是五分之二强;比婚姻非常满意的少7个百分点,比爱情非常深的则少11个百分点。但是,非常满意性生活的人也是持续增加的,尤其女性的增加幅度是最大的,在短短15年里增加了整整20个百分点。

这不但可以说明:被主流文化所贬斥的性生活质量问题,其实是“性福”里最薄弱的那个环节,而且可以说明,人们在生活实践中其实并没有遵循主流文化的引导,而是反其道而行之,主动地和努力地不断改善性生活,终于在15年间使得性生活非常满意的比例呈现为日益靠近爱情与婚姻的趋势,朝着性爱婚共生共荣并驾齐驱的理想境界不断迈进。

02

“性福”的结构分析

以上分析侧重历史发展情况,但是更加深刻的学理则在于:在“性福”中,哪一个因素所发挥的作用更大一些。为此,笔者把4次调查的所有样本合并起来,首先进行因子分析,发现婚姻满意度对于“性福”的贡献率为0.793;性生活满意度贡献了0.792;爱情深度则为0.835。也就是说,爱情对于“性福”的作用是最大的。

接下来的问题是:如果性生活、爱情和婚姻是相互作用的,那么这三者之间的相互关系究竟是什么样的。对此,笔者采用序数回归方法,在排除了8个社会分层变量的影响之后,得到性生活、爱情和婚姻这三个方面相互之间的作用程度(OR值,增加可能性)。

其结果是无论男女,在“性福”的内部关系上,爱情深度所发挥的作用是最大的。也就是说,“非常爱对方”与“感情已经破裂”之间的差异对于婚姻满意度高低和性生活满意度高低所发挥的作用,大于后两者对于爱情深度的影响,也大于后两者之间的相互作用。这就更加具体地验证了前述的因子分析的结果。

可将以上结论进行通俗归纳,表达的即是:在21世纪最初的15年里,无论在什么样的社会阶层里,在性生活、爱情与婚姻这三个因素所组成的“性福”里,爱情的深度是最重要的。

03

“性福”的整体测度

笔者把上述三个变量使用因子分析方法进行降维,派生出“性、爱、婚综合满意度”来标识“性福”的程度,再使用聚类方法把被调查者分为满意度低、中、高的三类。这样就可以考察其发展变化。

从表2中可以看出:

1.无论男女,都出现两极分化的趋势,都是中等状态的出现显著减少,“性福”低的和高的都在增加,而且增加的幅度都相当大。

2.男性的“性福”程度比女性高一些,但是双方的差距呈现为逐渐缩小的趋势。

3.最值得注意的是:“性福”程度高的男女(在婚姻、爱情和性生活这三个方面都非常满意的)虽然一直在增加,但是到2015年也不过是三分之一强,距离“性、爱、婚完美结合”的“性福”理想还差得很远很远。或者说,在中国目前的已婚者和同居者中,仍然有将近三分之二的男女,实际上还多多少少缺乏“性福”,还没有真正实现性生活、爱情、婚姻共生共荣的美好理想。

四“、性福”与外遇:概念解释力的检验

01

21世纪以来的外遇发生率

为了进一步检验“性福”这一概念的有效性和解释力,笔者从调查问卷所涉及的9种性关系中,专门挑出“外遇”这种情况作为因变量,考察两者之间的相关度。这是基于这样的假设:人们普遍认为,“性福”不够,是婚内任何一方出现外遇的主要原因之一。笔者试图通过实证分析来检验之:如果确实如此,那么就足以证明笔者提出的“性福”的概念,对于现实生活具有足够的解释力。

关于这一问题,笔者在4次调查中都是这样询问的:“您和爱人保持性关系的期间,您自己还跟别的人(原文加粗)有过性生活吗?哪怕只有一次,也算有过;无论跟什么样的别人,都算有过。(1.有过,2.没有)”

基于此,本文的“外遇”的定义是:在任何性关系的存续期内与任何他人有过性生活。其中的性关系包括各种非婚同居而不仅仅是正式结婚,性生活则排除了任何非性交的行为,例如接吻或性爱抚等。也就是说,本文下列的数据,都是仅限于当时已经与异性结成性关系而且共同居住的人,不涉及同性性关系;外遇发生的时间则仅仅限于关系持续期间,而不是以前或以后。

在表3中,显而易见,在21世纪短短的前15年中,外遇的发生不仅持续地呈现为线性的显著增加而且增幅惊人。如果可以进行指数预测的话,那么到2020年,处于性关系之中的男性的外遇发生率有96%的可能性增加到45%左右;同样的女性的外遇率则有99%的可能性增加到20%左右。

但是本文并非全面研究外遇问题,更不试图去分析其产生原因,而是用外遇的情况来考察“性福”这个概念的学术化的解释力的大小,因此不展开对于外遇的讨论。

02

“性福”对外遇发生的解释力检验

民间俗语说“苍蝇不叮没缝的蛋”。当今的中国人普遍认为,外遇的发生首先和主要是因为“性福”出现了问题。因此笔者就来检验一下这个假设。

为了简明扼要,笔者只列出统计分析的结果,均为排除了社会分层的影响之后,性生活、爱情、婚姻分别对于发生外遇的可能性的作用程度。在表4中,所有OR的意思都是:与最满意的那些人相比,比较满意和不满意的那些人,发生外遇的可能性是前者的多少倍。

表4清楚地表明,除了女性的婚姻满意度之外,男性和女性在其他方面的不够满意,都显著地增加了他们发生外遇的可能性。

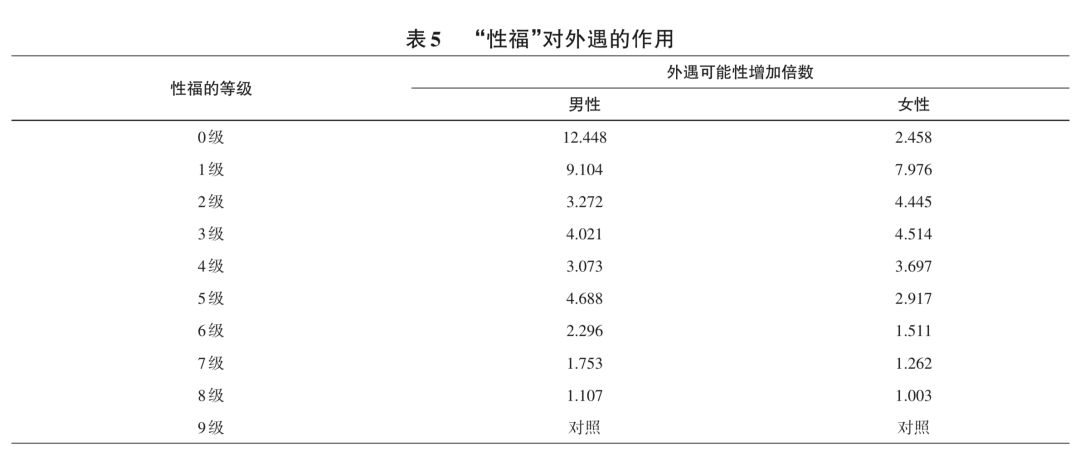

因此,作为性生活、爱情和婚姻相结合的“性福”,肯定会作用于外遇的发生。本文把性生活、爱情和婚姻这三个变量进行因子分析处理,然后聚类为0~9级的量表,表达某人的“性福”的程度。0级为最低,表明该人在性生活、爱情、婚姻三方面都非常不满意。9级为最高,表明在三方面都非常满意。笔者再把它与外遇情况做归回分析,在排除了其他有关因素的影响之后,就可以得到表5,表明“性福”对于外遇的“纯作用”。

表5一目了然:与那些“性福”程度最高的人相比,“性福”越少的人发生外遇的可能性就越大,两种人罕见的差异最高达到9倍之多。由此,“性福”程度与外遇可能性呈现为反向显著相关这一假设得以检验。

五、讨论

在现有的国内文献中,与本文有关的主要是社会学界通行的单纯对于“婚姻质量”的测量与研究,但是自从21世纪以来,中国的现实生活已经出现了更为复杂多样的变化。

笔者一贯认为,“性、爱、婚的相对分离”才是最值得研究的新动向。这说的是,越来越多的人不再寻求和保持这三者的统一,而是在维持其中的一个或者两个方面的同时,却在另外一个或者两个方面出轨。从最为人热议的“包二奶”、“小三”和“婚外恋”直到已有性关系者的“一夜情”和“找小姐”,都是在保持婚姻(含同居)甚至保持爱情的同时,却在性生活方面出轨。尤其是,这样的出轨在越来越多的情况下并没有破坏原有的婚姻甚至爱情。也就是说,这种出轨中涉及的三方(出轨者、“原配”、“外面的人”),其实都实行了“性、爱、婚的相对分离”的行为准则:前两者并不因此就离婚或分手,而第三方也并不寻求破坏原有婚姻或同居。这毫无疑问是在直接威胁和冲击传统生活方式,但是无论道德还是法律却都一筹莫展,束手无策。

其实,更为隐秘的“性、爱、婚的相对分离”是发生在性关系之内的两个人之间。正如本文前面所述,共同居住的男女们,在性生活、爱情、婚姻三方面都非常满意的中国人,居然只有区区三分之一左右,而另外三分之二的人实际上就是把性生活、爱情和婚姻给相对分离了,居然可以容忍其中的任何一个方面不那么美好,尤其是并没有因此而破坏自己的性关系。简单一句话,就是“凑合为上,不散就行”。这虽然既不缺德更不犯法,但是难道这就是21世纪中国人的理想状态吗?

正是因此,“性福”一词才得以应运而生、广为传播、引领潮流。它不仅远远超出大量传统的婚姻质量研究,也比为数不多的爱情研究和更为稀少的性生活研究更加广泛更加深刻。笔者虽然一直关注性爱婚相结合与相对分离的社会现象,但是一直苦于找不到一个合适的词汇来表达这种“三位一体”的核心概念。感谢中国人民的原创,终于推动笔者跨越了这道坎,因此衷心希望能够抛砖引玉。

发表评论