此书由王志健编著,版权归原创者所有

本帖子为部分章节(节选)

贠曲,是渭南市临渭区西塬的一个小街镇,历史上曾在此建立过行政管理机构,属当地政治、文化、商贸中心,故外界将其周围24平方公里的地域称贠曲。也乃《贠曲史话》之贠曲。

贠曲所处的塬面依山傍岭、绕水环沟,南高北低、高处宽低处狭,形同秦岭山上飘下的一片叶子,状如连接秦岭的一个半岛。

贠曲有着悠久的历史,据20世纪70年代在境西北边沿发掘的“紫杨遗址”表明,距今5 000多年的仰韶文化时期,先民就在这里聚落、劳作、繁衍、生息;贠曲有着许多古老的传说,北部的马鞍桥、中部的运货之渠、南部的茧绸山都流传着汉刘秀途经的故事;贠曲在宋代就有了屯张等村落,在明代是西塬唯一大镇,官路纵穿其中,连接南山北城;贠曲有着多种乡土特产,白土窑的大接杏,北杨、寺南的豆腐等久负盛名。

贠曲历史上涌现出了不少杰出人物,明代出过尚书、总兵、知县,清代出过提督、知府,新民主主义革命时期有渭华起义的参与者皎福杰,还有抗日悍将王劲哉,爱国人士毛述俊、皎王健等志士豪杰;贠曲有着淳朴的民风,千百年来这里的人民将中华民族的风尚、传统,代代不息地传承,并形成了独特的地域风俗、文化、习惯。

贠曲是生我养我的家乡,小时候常听先辈们讲述一些发生在这块土地的遗闻、传说、故事、名人、风俗等。成人后在贠曲公社机关工作了十个春秋,我熟悉这里的乡土民情,热爱这块土地的一草一木。贠曲是我的人生起点,这里有我的故友、同事、同学、亲戚和淳朴勤劳的父老乡亲。知天命之年,对家乡这块土地及这里历史故事、经历变迁和民风习俗总眷恋回味。为实现早年理想,写下这段史话,谨表我对贠曲的深爱之情。

此书编著,承蒙诸位专家、学者、前辈、朋友、同仁、乡亲的大力支持和鼓励,给了我勇气和力量,在此表示由衷的感谢!由于书中内容涉时久远,成稿仓促,加之本人水平有限,疏漏不当在所难免,恳请有识之士不吝赐教。

王 志 健

2010年4月1日

自2003年开始,我搜集有关贠曲自古至2005年的史料。在张振礼、张峰江、高为群、王登善、张愚夫、韩积善、皎正敏等热心乡党的支持帮助下,2010年6月出版了《贠曲史话》一书。此书在家乡和外地赠发之后,多位老乡、外地读者来信来电鼓励祝贺。同时,也激发了不少乡党积极参与研究讨论乡史民俗的热情,有的相互传阅追忆历史,有的对书中文字字斟句酌提出了修改意见,有的多方收集遗漏史料送我。首印1 000多册很快赠发一空,对一些乡亲提出的索书要求我只能道歉。我深知,人们并不是冲着这本书,而是充满着对家乡的热爱,充满着对这块土地风雨历史的由衷眷恋。鉴于大家的热情支持和关注,我着手此书再版的有关工作。时至今日,经过增添修改,再版的《贠曲史话》又和大家见面了,我甚感欣慰!

再版的《贠曲史话》,遵循记录历史、述而不论的原则,在充分吸取各方意见的基础上,纠正了一些错误疏失,增加了“地理位置”和“教育卫生”两章,将“儿歌民谣”章改为“谚语民谣”增加了“谚语”一节,对“民国匪患”、“运动纪略”、“名人名事”、“景迹传说”、“风俗习惯”、“丧葬祭奠”、“方言俗语”等17个章进行了补充修改。

再版的《贠曲史话》,凝结着众多贠曲乡党的心血、智慧和情怀,特别是张振礼、李康美先生等对此书再版收集了珍贵资料并提出了完善的意见,临渭区地方志副主编田定安先生在史料编纂中一直给予支持和帮助,我再次向他们表示衷心的感谢!由于书中内容史实久远,个人阅历和能力有限,难免存在疏失,缺憾和差错,敬祈方家和读者批评匡正。

王 志 健

2012年4月5日

第一章 村落变迁

历代村落

据明南大吉编《渭南志》载:明嘉靖二十年(1541)贠曲境内有白庄(北李)、滩子(北杨)、中杨(庙后头)、瓜南(牛寺挽)、田家(寺南)、南村(屯张)、贠曲等村。

据清焦联甲《新续渭南县志》载:清光绪十八年(1892)有贠曲、王福堡(堡里)、王福、王盛、甄家、屯张、斜家、郭家、康坡、卢(芦)董、黑李(民国时改为红李)、台家、滩子杨、滩子宋、四(寺)南、王明、西北、谷李、白庄李、白庄高南村西村(西高、南高、西坡)、牛氏岭、杨上庄、中杨、南杨、吴家、张窑、毛家堡、牛家堡(庄)、边家、东西皎(东皎、西皎)、白土窑、黄土岗、葛沟、叶家、东坡杨、杨岭、南董、北董等41个村。

据1983年《渭南县志》,至民国三十年(1941)又增加张荣、樊家、王家3个村,至1983年再增加湾渠(店子渠、湾底、湾口)、沟里、睢沟、新庄6个村,自然村总数累计达到50个。

2003年再增加白土窑新庄、张葛沟新庄、北董坡头。截至2005年底,有谷李、王福、毛堡、堡里、屯张、王盛、边家、东皎、西皎、甄家、南杨、北杨、张窑、杨上庄、寺南、王明、贠曲、南高、北李、西高、王家、张荣、樊家、西坡、北董、南董、北坡杨、杨岭、康坡、郭坡、红李、叶家、牛家庄、芦董、店子渠、湾底、湾口、黄土岗、白土窑、张葛沟、北沟、白土窑新庄、张葛沟新庄、北董坡头等44个自然村,约两万人口。

村名由来

境内村名:一是以姓氏命名,如王福村(王)、边家村(边)、王盛村(王)、甄家村(甄)、台家村(台)、王明村(王)、芦董村(芦姓与董姓)、红李村(李)、樊家村(樊)、张荣村(张)、王家村(王)。而是以姓氏与村落设施冠名,如毛堡村(毛)、堡里村(王)、牛家堡村(牛)、张窑村(张)。三是纯粹以村子所处的地理位置或前加姓氏冠名,如牛寺挽(张)、庵里(王)、店子渠(姚、林)、湾底、湾口(张、林)、黄土岗(杨、张、李)、白土窑(杨)、康坡(张、王、李)、郭坡(郭、张、董)、张葛沟(张、葛)、西坡(李、高)、东坡杨、杨岭(杨)等村。四是以姓氏与村落方位结合冠名,如东皎、西皎村(皎)、西高、南高村(高)、寺南村(张、田),南杨村(杨),北杨村(杨、宋、边、吴),北李村(李),南董、北董村(董)。

有些村历史上虽以姓氏命名,但由于迁移等原因早已无该姓,如贠曲、叶家村等。有些村名无可考究,如屯张的“屯”字,王明的“明”字,张荣村的“荣”字等。

贠曲村曾因有贠姓和曲姓居住而得名。贠姓今居贠曲村3组地域,有贠家巷遗址。曲姓居今贠曲村贠(曲)铁(炉)公路北。贠姓于清末移居塬下贠张村,曲姓何时迁出或绝户无考。关于“贠”姓,根据《姓氏辞典》、《姓解》、《贵姓何来》、《古今姓氏辞典》、《书法辞海》、《中华书法大辞典》考证:贠和员是一个字,写法不同,一字多音。当姓氏讲读yun,不读yuan,由伍子胥而来。伍子胥(?—公元前484),春秋末期吴国大夫、军事家、谋略家,名贠,字子婿。据史籍《姓苑》记载,“贠出南洋,与楚同族,颛顼(zhuanxu)之后”。贠氏以祖辈名字为姓氏,是伍贠的后代,全国贠姓都习惯写贠。

1984年公社改乡,渭南市(县级)政府在制作贠曲乡政府牌匾中,因“贠”在字典里查不到,“员”又读“贠”,且历史上也有“员曲”的记载,故将“贠”改为“员”,但全国未改,况今电脑可打出“贠”字。清道光、咸丰年间,居住在阳郭的姜姓分家,因其在贠曲吊庄买有大量土地,就将一支分于贠曲,分于阳郭镇东边和南边的称为东姜和南姜,分于贠区的称为西姜。东姜和南姜两支以经商为主,经营者两条商业街道,发迹显赫,建有砖木结构两层高楼殿堂的深宅大院,成为地方富豪。西姜一支以农耕为主,在贠曲街修筑一院土木结构的“姜家祠堂”,姜家祖坟(南坟)在村外东南。至20世纪50年代初三处姜家后裔,过年都要同宗祭祖,婚丧嫁娶互相通报。贠曲街至今以姜、张、关姓为主。

因早已无贠、曲两姓,故在名称来历上还衍生着许多传说:其一说是经南岭下来的洪水冲刷,使贠曲塬面形成了中穿南北的渠道,连接南岭与北沟,商贾以渠为途,沿渠而运,运货之渠称“运渠”,后谐音成“贠曲”;其二说是秦始皇焚书坑儒时,儒士逃出咸阳东潜渭南,在“灰堆”遭盘杀,部分儒士急择生路逃上塬,来到林木茂密、虎狼成群的“四沟里头”避难,遭狼虫残伤,临死前大呼“冤乎屈哉”。人们为悼念那些儒士,将儒士葬身之地称为“冤屈”之地,“冤屈”的谐音成“贠曲”;其三说是西汉末年王莽篡位,对刘姓宗室统统斩尽杀绝。西汉宗室刘秀在长安游学,闻讯连忙逃出,绕道回家乡南阳。因沿途盘查甚严,刘秀只得钻山沟走密林,经“四沟里头”沿渠南逃,在大王牛寺庙附近,藏于犁沟,被农夫救下。王莽追杀至四沟里头渠中,遇貌似刘秀的杀无赦,错杀无辜者甚多。刘得天下后,不忘劫难一事,追忆沿渠被杀者,感慨的称四沟里头的渠为 “冤渠”。“冤渠”后谐音成“贠曲”。

屯张村是境内较早的村之一。据明嘉靖南大吉编《渭南志》,屯张明代以前称南村,宋初有一名张姓从今富平县美原镇迁入,到明弘治年间(1488——1505)其张姓中一名叫张鹏的人在淮安府(治所在今江苏省淮安县)税课局任大使,时称“南村翁”,以此证实宋初就有该村。20世纪70年代在该村十亩老陵附近出土的墓志有“大元陕西华州渭南县江村里屯张村”字样,证实元朝时该村的存在。至于村名在姓氏前加一“屯”字缘由无考,估计和驻军、移民形成的军屯、民屯、商屯有关。清至民国期间,村落中间有一广场,称“官场”。官场南有魁星楼,北有总祠堂,是祭祀、拜年、求神、祈雨及体育娱乐的活动场所,东有两株三人合抱的大槐树,形如伞盖(1952年挖毁)。村落东部(今6组境内)有南北走向水渠一条称“马坊沟”(20世纪40年代遗迹尚存),马坊沟长不足一里,且修有三座土桥,故有诗赞:莫道村落小,一里也三桥,有心利农耕,无意把景造。据老年人讲,阳郭镇的古道、张河村和河西乡的张坡、张嘴村及阎村镇的张庄等村都是屯张迁出自成村落的,民国期间这些迁出村的人还到屯张村来上坟祭祖。

谷里村在咸丰、同治年间有张、薛、裴三姓居住,故名“三姓寨”。后从渭南县城西良田的谷李村(传元末李思齐江将军的后裔从东塬崇凝独孤庄移居,原叫孤李村,意即独孤庄李村,后改为谷李村)迁入李姓人丁兴旺。张、薛、裴三姓人口渐少,村名也遂称谷李。20世纪50年代初,谷李村人曾从良田谷李村将祖先影轴拿回保存。薛、裴两姓渐无后人,20世纪60年代位于谷李3组地域的薛家胡同遗址尚存,谷李1组西北处有裴家坟冢,今仍把分冢所在地称裴家坟。张姓今仍有传人。

堡里村位于王福村沟南的王福堡之南,俗称堡子里头,简称堡里,此处背靠峻岭,三面环沟,且深沟坡陡,史有外来逃荒,避难者聚落,挖窑栖身,是“四沟里头”的“四沟里”,戏称“小台湾”。20世纪70年代越沟爬坡到该村去有羊肠小道通行。

甄家村据传前清时一姓甄的在今甄家村东的沟里挖窑居住,人称此沟为甄家沟。后为躲匪患,其西北方向约一里处拐杨沟的杨姓和西南约半里的薛姓相继移居甄家沟西边沟上,始成甄家村型。至晚清,先后有边姓、聂姓、高姓、张姓(两宗)迁居该村。1949年前后,沟底窑居甄姓陆续搬到村中,形成七姓八宗的甄家村。1949年,有甄姓4户,边姓3户,杨姓3户,张姓8户,高姓1户,聂姓2户,薛姓1户,共22户,不足百人。

毛堡村四面临沟,形同孤岛。“岛”上平面呈不规则椭圆形,最长处约150丈,最宽处月90丈,面积不足50亩。沿沟周边沟深壁陡。南侧局部相对沟浅坡缓处的小路为出入的唯一通道。传清初一毛姓人携家从蓝田毛家湾逃荒到此,在东侧沟里挖窑栖身,开荒种地。从第三代起毛家人陆续迁居沟上居住,光绪十八年(1892)形成毛家村。村人在临沟周围种植酸枣树,在进村路口建造城门防外侵扰。民国初年有沟外户迁居进来,嗣后重建城门并修筑城墙。城门高约1丈,宽约8尺,双扇木门门扇约5寸厚。城门西侧沟浅坡缓处筑土夯城墙,长约30丈,底宽约1.5丈,顶厚约3尺,高约3丈形成小城堡,村名遂称毛家堡。民国十八年(1929)遭年馑,一些户搬出毛家堡。至1949年有7户46人,全为毛姓。1958年“大跃进”时城门楼拆除,开始从城墙挖墙取土,今部分遗迹尚存。

东皎、西皎村何时迁入无可考。传说明末清初宫廷变故,一教书人避祸患率两子安居于此称姓为皎。长子居渠东,次子居渠西,繁衍生息逐渐形成东、西两皎村庄,皎姓后人崇教书者居多。但其皎姓百家姓中查无,全国除贠曲外还未发现有二。

第二章 建置机构

建置沿革

据1983年《渭南县志》,宋太平兴国五年(980),贠曲属石泉乡。明洪武年间,属石泉乡江村里,清沿明制,清光绪十八年(1892)境内杨岭、东坡杨、北董、南董属渠泉里辖,其余归江村里辖。民国十二年(1923)改为区,下辖里不变。二十四年(1935)改区、里制为乡、保、甲制属灵源乡。二十九年(1940),贠曲分属钟灵和灵源乡。

中华人民共和国成立初,境内设有贠曲、屯张两乡,属渭南三区(阳郭区公所),贠曲辖今北杨、寺南、王明、贠曲、南高、北李、西高村,屯张辖今堡里、屯张、谷李、南杨、康坡、湾渠村。北董、张葛沟、东坡杨村归属铁王乡。1954年贠曲、屯张两乡属阳郭区,同年秋屯张乡谷李村李永昌初级农业生产合作社(初级社)成立,1955年村两乡各村都成立初级社,1956年初级社合并为高级农业生产合作社(高级社)。同年2月铁王乡撤销后,北董、张葛沟、东坡杨村归贠曲乡,遂屯张乡也并入贠曲乡。1957年10月阳郭区公所撤销,贠曲乡属渭南县直辖,时各村全面建成高级社,完成了农业合作化。

1958年9月,贠曲建立了正社合一的人民公社,不再称乡,高级社改为生产大队。1959年1月,贠曲公社撤归阳郭公社,称贠曲管区。1962年重设贠曲公社,下辖16个生产大队(以下简称大队),70个生产队。1968年“文化大革命”中将公社、大队管理委员会名称改为革命委员会。贠曲公社更名为“兴无”公社,各大队也以“红色”、“革命”名称代替原村名,1971年又恢复原名称。1980年贠曲公社和各大队革命委员会名称改为管理委员会。公社下辖16个大队,71个生产队(1966年北杨两队改为东2队、西2队)。其中:堡里大队下辖1个生产队,谷李大队辖5个生产队、屯张大队辖8个生产队,南杨大队辖4个生产队,湾渠大队辖4个生产队,康坡大队辖7个生产队,张葛沟大队辖3个生产队,北杨大队辖10个生产队,寺南大队辖2个生产队,王明大队辖2个生产队,贠曲大队辖7个生产队,南高大队辖2个生产队,西高大队辖6个生产队,北李大队辖4个生产队,北董大队辖3个生产队,东坡杨大队辖3个生产队。1984年贠曲公社改为贠曲乡,下辖大队、生产队改为村民委员会、村民小组。2001年12月撤销贠曲乡归并阳郭镇。

党政群团

1949年后,贠曲乡人委、管区、公社党政机关设在贠曲南北街道中部的“姜家祠堂”旧址,坐西面东。南邻通往街西的巷道,西、北挨农家,东面街道。大门为木质双扇,院子占地不到一亩。机关内四周土木结构的瓦房是供职人员办公住宿的房子和议事开会的地方,东南角是厕所,西北角是灶房,来客借宿公职人员房子。20世纪60、70年代,有口谣戏称贠曲公社:“厕所小,灶房黑,过来过去不歇客”。1973年公社党委机关迁到贠曲街南东西大道东头,占地约10亩,坐北面南。机关内建筑为对称三排土、砖、木结构的房屋和能容纳600人的大会议室。2001年撤乡并镇后闲置。

贠曲行政建置数经建撤、分合,宋代至民国期间其管理履职人员无考。中华人民共和国成立初,境内设贠曲、屯张两乡,基层党政领导变动频繁,1956年2月,中共贠曲乡支部书记为张述财、康生贤,乡长赵华如、刘家祯;副乡长阮世斌、张秀琴(不脱产);中共屯张支部书记为高杰山、王世合,乡长张振兴、皎月灿。

第三章 集市贸易

一、集镇

贠曲镇

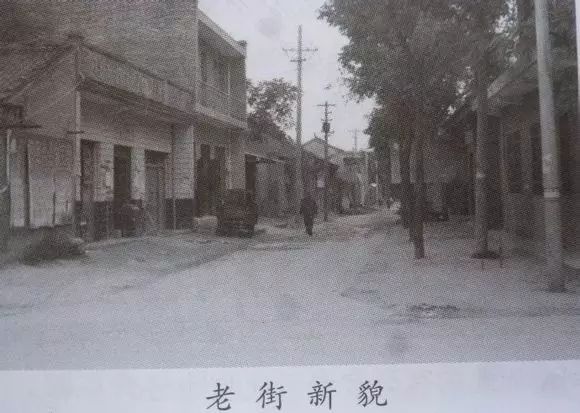

贠曲镇是秦岭北麓出口之一。历史上,商州、蓝田的客商向北部长途贩运货物多经大王至贠曲,次日启程赴三张,再往零口或渭南县城。通过骡马驮运、人挑肩担,把山里的桐油、药材、大麻、核桃、板栗、木炭、木耳、松椽、草鞋等运出,又把渭南县城的食盐、棉布、棉花等生产生活用品运回山里,贠曲因由这些商贾过往,也显得繁荣热闹。据南大吉编《渭南志》,明嘉靖年间,贠曲为西塬唯一集镇,明时里置申明亭,“于集会日,里长、里老、甲首立钦定圣谕于正中,讲法令规约,民不得无故不到”,贠曲街南头庙西(今兽医站门前)有一土台遗址(20世纪50年代尚存),传为当年申明亭旧址。清光绪十八年(1892)后,随着交通运输条件的改观和周边街镇的兴起,贠曲重镇地位逐渐变化,不再称镇为街。

白道镇

清道光九年(1829)白道(北李)建镇,民国三十六年(1947),白道镇集会逐渐衰落消失。

柴市

清道光九年(1829)北杨、屯张、贠曲设有柴市,后交易渐没而逐步消失。

二 、集会

贠曲镇集会明代逢农历一、三、五、七、九是集,俗称“单日集”。每年三月二十八日和十月十五日为会,清光绪十八年(1892)贠曲街逢三、九日是集,逢六日是会。民国时期,集、会不分,贠曲逢三、六日是集会。集会商品交易集中在南北街道(老街)南段繁华,中断通往街西的巷道称猪市巷,北段是粮食市。大家畜交易、木头市在街道南段西侧。遇古会牲畜交易在牛市巷(今贠曲6、7组)。

民国时期,贠曲一街两行布满商号铺面,有旅馆、诊所、粮店、杂货铺、书店、徐文杰药铺、映辉邮政代办所、忠柱烟膏馆、登娃饭店、腊肉烧饼店、宗义肉架子、染坊、棉花店、裁缝,银匠、铁匠铺子等。逢集会还有焊盆焊桶的“小炉匠”和南杨织袜子的等。逢集会时的小吃有:王老五的饸饹、满江的凉粉、“甑糕喜”的甑糕、“包子永”的包子、叶家:“豆腐脑客”的豆腐脑等。逢集遇会还有外来的马戏团、杂耍拳打、扁担戏、合阳线胡、拉洋片的、吹糖人的、耍蛇开刀的、牵狗耍猴的、叫街打砖者等常来卖艺助兴。有赌场摇宝、纳宝、执骨子摸六九的,还有牵骆驼算卦者也隔三岔五赶会表演。一些乞讨者在集会上也常出现,其中有些是穷困潦倒的书生,他们手端砚台,执笔到店前宅门,说吉利祝福话,在门上、墙上题词写诗,有礼有规的乞讨;也有家贫如洗,衣食无着的年老、年幼者,单独沿门乞讨;还有污头垢面、披头散发的职业乞讨人,他们逢集遇会三五成群手握黑色竹筒乐器,吹奏声调刺耳凄惨,嚎哭啕叫,使整个村镇霉气冲天,为送瘟求宁,便有人挨门齐店凑钱食施予,叮嘱他们离开这里去他处谋生。每年春暖花开时,贠曲街就成了草帽的集散地,川浙两广、河南河北的客商常聚于此收购经营草帽。

中华人民共和国成立以后,贠曲街逢六日为会。集镇上一些烟馆、赌场等经营业被取缔,私人商号在1956年逐渐实行公私合营。1976年搞“社会主义大集”,贠曲街集会消失。1984年恢复集会,立为逢公历5日为集会。由于东西大道的开通和公社机关东移,商品营销商铺和集会商品交易移至东西大道。原南北老街商业气息衰落,成为背街小巷。1992年立为逢公历5日、9日是集会日。

20世纪70年代,贠曲集镇事企业单位有学校、医院、供销社、信用社、兽医站、食品收购站、综合厂、拖拉机站等,农科站在贠曲街东北处。

白道镇集会逢农历三、五、七、九日是集,逢六日是会。

北杨、屯张、贠曲柴市日无考。

三 、庙会

清至民国末,贠曲南头庙会逢农历三月初三。贠曲街北头庙会逢三月二十八和十月十五。南杨关帝庙会逢三月二十和九月十三。屯张元君庙会逢六月十九。北乡范公庙会逢六月二十四。王福洞庙会逢正月十八。赶庙会者除进庙烧香祈福消灾外,还进行商品交易。中华人民共和国成立以后,庙会被取消,贠曲街北头庙的庙会演变成以物资交流为主的贠曲街古会延续至今。

四 、交易

商品交易讨价还价叫“搞价”。卖者“七分要”,买者“一分还”也不算失礼。畜禽、木料等交易“搞价”多是双方手指掩在袖筒、衣襟或草帽下,变换指法讨价还价,这种商价方式叫“捏手”。“捏手”一方用五指表示1—9这个数,并且告诉捏的另一方“这个为整(数),这个为零(数)”,相互用这种方式将买卖价钱告诉对方,交易成或败前都很保密。“捏手”多取蹲势,急于交易或抢手货交易“捏手”取站势,指法变换很果断,形似出拳。20世纪80年代这种交易方式渐少。

五 、商贩

境内清至民国末主要有山货运销、土特产营销、日常生活食用品经销等商贩。

店子渠到竽子沟口这条穿越云去街道的南北“官路”,至20世纪40年代还有商贩挑夫经常结队而过。挑夫们肩套圆形棉垫肩,腰勒蓝色腰带,腿缠裹腿,白棉布包脚穿麻鞋,肩挑山里山外货物,负重百斤,日行近百里。挑一段需换肩或歇息时,用随身携带的顶杆撑在担子中间,以便喘气、擦汗或吃炒面。行走时,顶杆搭在另一肩头挑住担子,为负重肩分力,遇沟河行走,顶杆还可以做探路的棍棒和拐杖。扛椽的商贩将8根(8根头)或10根(10根头)椽捆成A字架,用肩扛着中间的横梁行走。1958年,随着人民公社化运动的发展和运输工具的改进,这些商贩逐渐渐少。

寺南村有位豆腐商,每天挑着担子一出村,吆喝一声“唔外豆腐”。“唔外”二字高八度昂扬而长,“豆”字随其尾爆发而出,喊道“腐”字又顿转低轻,整个一声贯头至尾声调高昂跌宕。据说初喊时是“吾卖豆腐”,后演变成“唔外豆腐”。近仍能在一些农村听到这样的吆喝声。

卖生姜的老者把“卖生姜”吆喝成“卖生姜哩吆生姜哩吆嗷”,10个字一口气吆喝完,抑扬顿挫清晰,高低长短得当,自然流畅。

六 、货郎

手摇拨浪鼓肩挑货担的货郎走村串乡,出没在街头巷尾,活跃在乡间村道,吆喝着“烂铜烂铁烂头发,换糖来”!,孩童们在家里翻腾着破铧碎犁,从土墙缝隙里掏出女辈们梳头后所塞的残发,换取“块块糖”。货郎担框上玻璃盘中顶针、丝线、针脚颇受妇女青睐,有顺口溜嬉货郎:芝麻棍,油麻糖,担到乡里哄婆娘。

类似货郎的有钉锅、钉瓢、钉盆、箍搂瓮、炝刀子、磨剪刀、剃头的专业匠人也在乡间经常出现。20世纪80年代,这些货郎渐少。

本帖子为部分章节(节选)

再次向作者王志健致敬!他实在是做了一件让所有贠曲人都感到钦佩的大事情。王志健先生写成的不仅仅是一本书,而是给贠曲那块土地的后代们铭刻的一份珍贵的情谊!

同时,希望更多长寿塬老乡能够挖掘家乡人文历史,群贤毕至,前来投稿,一起宣传我们美丽的家乡!

编辑 / 闵盼龙

作者 / 王志健

投稿微信号 / xiaolong5206

发表评论