-金山区亭林镇-

亭林,是江南古镇

有着悠久历史和深厚文化底蕴

绵延了良渚文化从兴起

繁荣 到交替的全过程

是上海良渚文化的发祥地

亭林之名

亭林集镇原为小村落,人称“十二家埭”。亭林之名的由来有两说。一说南朝梁陈时著名地理学家、文字训诂学家顾野王在此居住修志著书,宅旁有亭有林,史称“顾亭林宅”,地名遂称“顾亭”“顾亭林”“亭林”;一说东汉时吴郡吴人顾奉族人有一支迁居亭林,为上海顾氏之源,汉代设乡亭以顾氏为名,即顾亭,犹如华亭,顾亭有一片茂密的树林,所以这里又叫顾亭林。

亭林历史悠久

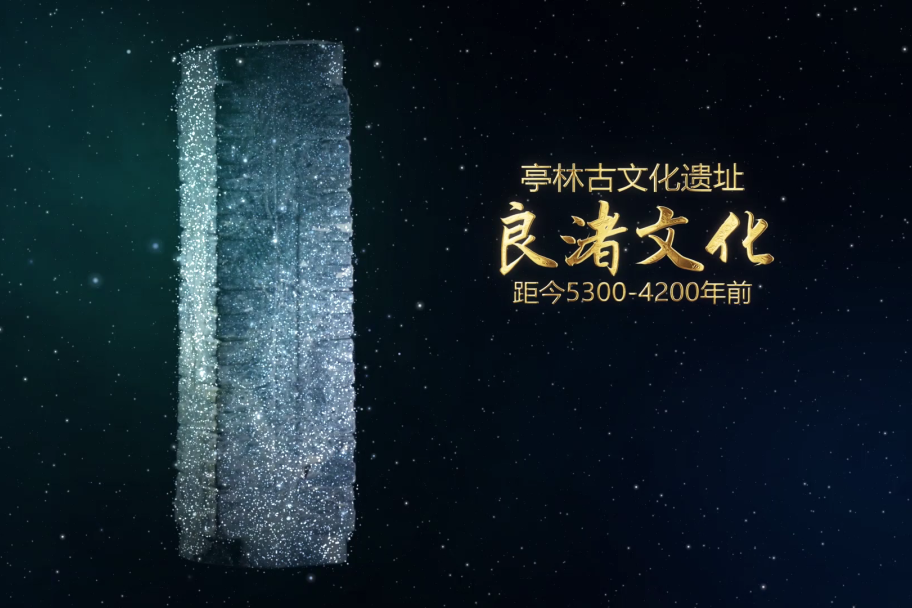

玉琮

亭林镇历史悠久,成陆于6000年前,地处古冈身西部。亭林古文化遗址和招贤浜古文化遗址出土有新石器时代和商周两汉时期的文物,证实距今4000多年前,我们的祖先就在此繁衍生息。亭林古文化遗址出土遗存以陶器、石器、玉器为主,有国内同类遗址中罕见的文物,具有一定的代表性,故被考古界命名为“良渚文化亭林类型”。

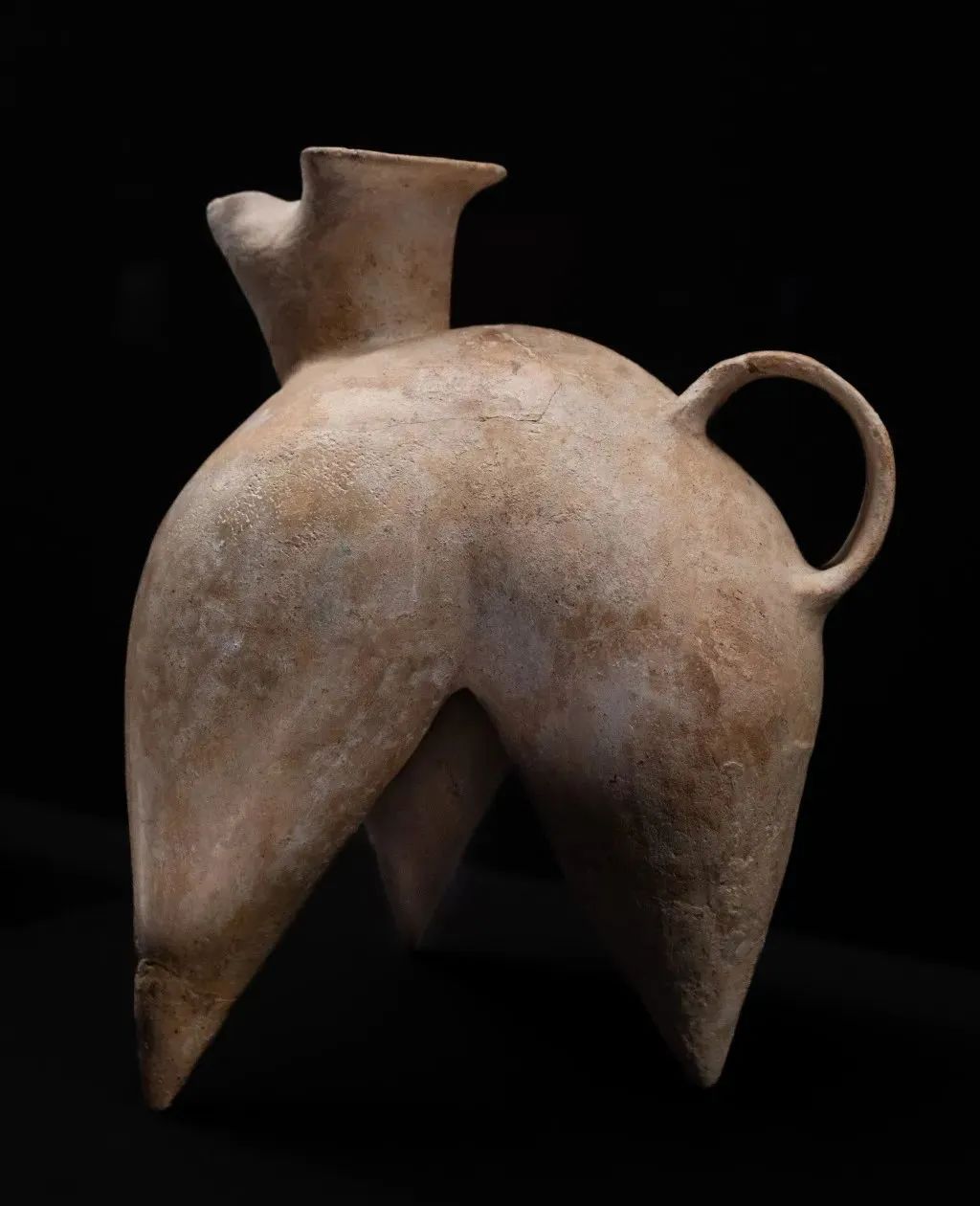

袋足陶鬶

亭林文化遗址的发现是在1966年。当时计划在建造自来水厂的机房时,发现土层下埋藏有文化遗存。1972年开始,上博考古人员开始进行试掘。在其后的三年多时间里,不断取得新的发现。第一层为东周和西周时代遗物,如灰陶三足盘、细高把豆等,是太湖地区西周几何印纹陶文化的一处典型遗存;第四层出土物属早期印纹陶文化的马桥类型,年代相当于商代;第五层出土遗物为典型的良渚文化(公元前2250~3300年)。

1988年2月,亭林镇西侧为建造亭林公园开挖荷花池时,又发现文化遗址。上层有少量商周时期印纹陶片与唐、宋时代的陶瓷片。下层为黄锈斑土,是良渚文化基地。在西部的两个探方,有大量唐、宋时期的陶瓷片玉壁、玉琮及良渚文化印纹陶文化时期的陶片和石器。表土层石叠压着一层早期印纹陶遗存,下层为良渚文化。

亭林胜迹颇多

亭林镇胜迹颇多。据历史记载,有读书堆、洗砚池、松雪碑、楞严塔、仙人洞、八角井、览翠楼、剔牙松等,世称“亭林八景”。

亭林镇北有亭林湖,湖寺相映,风光秀丽,又是顾野王居地,曾引起诸多文坛大家的浓厚兴趣。北宋诗人、书法家唐询,知华亭县任上作著名《华亭十咏》,首咏便是《顾亭林》;随后,思想家、文学家王安石,著名诗人梅尧臣、刘攽、胡松年、宋辉、汪思温、鲁晦之、李端民、张元干等都有和韵之作。

南宋期间,诗人许尚作《华亭百咏》,首咏也为《顾亭林》;二咏为《顾府君宅》,即宝云寺内顾野王祠堂;三咏为《东庵异迹》,描绘顾亭林庵中汉代将军霍光像处的异样。除此之外,还有不少名人留下了以亭林胜迹为题材的诗篇,如宋代钱良臣、革献之,元代成庭珪,明代徐阶、王逢,清代王廷享、萧中素等,萧中素的《游宝云寺》,把亭林八景囊括其中。

亭林名家荟萃

亭林镇是名家荟萃之地。有因仰慕亭林而在此暂居、隐居、定居的名人,也有出生亭林的本土文化名人。如:三国孙吴丞相顾雍,南朝梁陈顾野王,元代文学家杨维桢、陶宗仪,董其昌曾从师学画的明代画家顾正谊,晚清思想家、教育家、中西文化比较先驱钟天纬,上海中国画院首批特聘画师孙雪泥,儿童文学家贺宜,以及当代著名青年作家韩寒。到访亭林的历代文化名人更是不计其数。

“亭林”本是一地之名,由于赞赏“亭林”丰厚的人文涵养,有人便以“亭林”为号,引以为荣。明代画家、亭林顾氏后裔顾正谊自号“亭林”;明末清初思想家顾炎武仰慕前贤顾野王,自号“亭林”,人称“亭林先生”,后来在他的居地昆山有“亭林路”“亭林公园”等地名;中国近现代外交家顾维钧,在其书画作品中常以“亭林顾氏”落款;晚清思想家冯桂芬字“景亭”,号“林一”,则缘由他仰慕“亭林先生”顾炎武。

发表评论