马 斌

讣 告

北京大学历史学系马斌老师,因病于2022年3月17日22点37分在北医三院去世,享年95岁。

马斌老师于1927年11月出生,回族,河北省易县人。1946年考入北京国立成达师范学校,1948年毕业后先后在北京、青海等地学校教书,1951年进入北京大学攻读日语专业,1956年4月留校任教,曾在历史学系图书资料室工作,任副研究馆员,1991年10月退休。

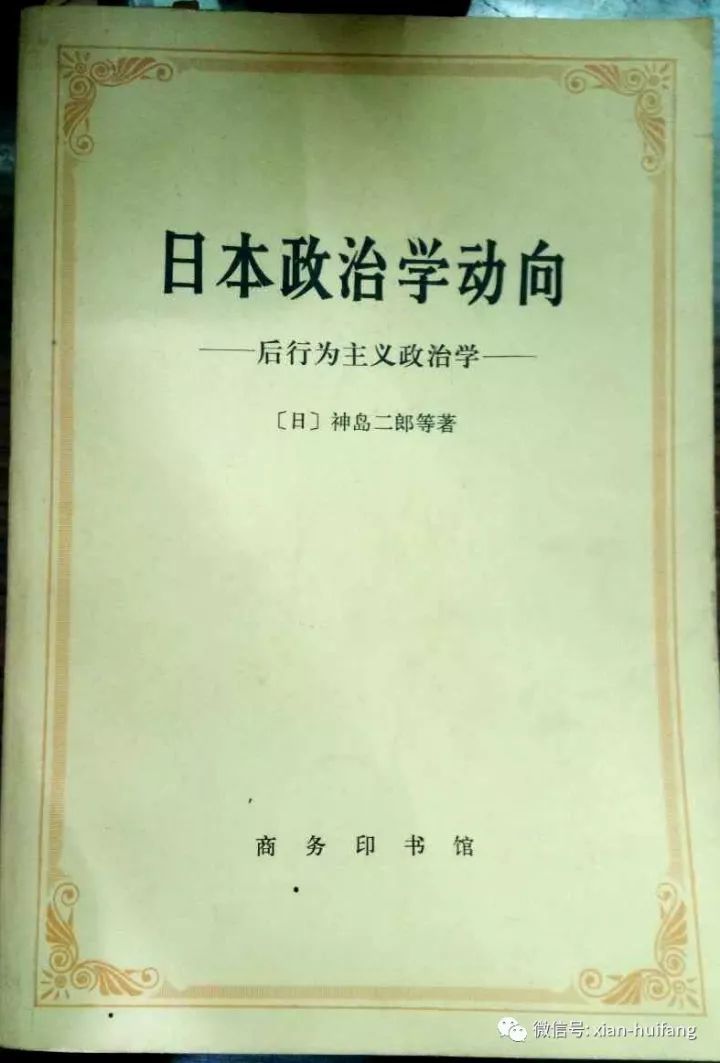

马斌老师长期从事翻译工作,编译成果丰富,包括《福泽谕吉自传》、《日本文言文法入门》、《日本文言文法》、《日本人民史》、《日本历史辞典》、《日本政治学动向》、《日本近代文言选》、《伊斯兰历要解》等多部,曾被中国翻译者协会授予资深翻译家荣誉称号。

马斌老师一生勤恳工作、兢兢业业,为历史学系的发展做出了重要贡献。

遵照马斌老师家属意愿,丧事从简。我们深切缅怀马斌老师!

马 斌老师千古!

北京大学历史学系

2022年3月22日

马斌老师部分成果

忆往思今录 从零到零的资深翻译家马斌

第一部分1927·11-1946·8

一、出身环境

北京牛街是回族人聚居区之一,其核心地牛街礼拜寺,初建于公元996年宋太宗至道二年,是一座伊斯兰教清真寺。院落宽阔,建筑宏伟,成为牛街的显著地标,也是近千年间,当地回民顽强进取精神的象征和穆斯林显示信仰、宣传教义、洁身涤虑、接受教育的生活聚会场所。代代生长在这块土地上的回族儿女,绝大多数都是城市贫民,可数的十几家或可称为富户,但比其他民族的有产者如权贵豪门实谓“小巫”,概而论之,都是“穷回回”。

青年时期马斌

民国以来,这些穷回回绝大多数群居在大杂院中,每户租房一两间,多靠肩挑、推车沿街叫卖煮烤白薯、冷热切糕、新鲜蔬菜、应节瓜果等勉强糊口。有些青壮年就近进入国家财政部印刷局即今541厂(印钞厂)做工,靠固定工资维持全家生活,似能过上“体面的日子”。

所谓“富户”,多经营商业。行当可分珠宝玉器、首饰、骡马、青菜、瓜果、清真饭馆等,生意规模大小不一。至于富贵人家绝无仅有,各家共同点只是表现在房地产权都是私有、宽宅大院、砖房细瓦,而贫民小户则住大杂院,其所租房大多为北京特有的“碎砖头房”,两者形成鲜明对比。

我出生后到青年时代就处于上述的环境中,自然会给终生刻下家乡赋予的深深烙印。

二、我出生前的家庭状况

(一)奶奶的身世

我出生后,见到马家的长辈只有奶奶、伯父和父母。稍长,在奶奶身旁,常能听到老人讲些家史:奶奶姓沈,据说娘家与牛街著名摔跤能手沈三老师傅家有关,我不能确知,因为伯父和父亲从未对我提及过他们姥姥家的情况。奶奶在童年时,不慎摔伤,左脚上部骨折,治愈后留下残疾,成为牛街上唯一手拄单拐,只靠右足迈步而行的小女孩。因此当奶奶成长为花季少女时,也只能嫁给我祖父那样略好于花郎的穷汉了。

(二)马家概况

祖父名字我也不知,据奶奶说,马氏家族祖居北京朝阳门外河沿一带地方,人口不少,分为几支,以养鸭为生,据说还给前清宫内提供特需,后来没落。有的支系流落关东、沈阳等地,有的转入东直门内南小街新居。我祖父是姐弟二人,长大后,姐出嫁柏家,祖父己沦为单身汉,移居牛街,成为外来户。当时祖父在京剧名家雷喜福、马连良坐科学戏的喜连成科班找到一份看管戏衣箱的工作。祖父母结婚后生伯父兄弟二男。祖父因维持四口人生活较为困难,便把伯父送入该科班学戏,以便减少一张吃饭的嘴。那时穷人家的孩子学戏是很苦的,所以有句常言“不挨打学不好戏”。可能伯父身体较弱,不久半途而废退学回家。随后转入家门附近的财政部印刷局做工,获点工资补充家用。不幸父亲刚七岁时,祖父因病归真,遗下母子三人只能靠伯父收入度日。不久全家便迁到牛街东边的西砖胡同中间。直到父亲与母亲结婚时能够经济独立,才与奶奶、伯父分居,而去牛街羊肉胡同内租一间房另过。

这时奶奶和伯父也搬家到牛街东侧的“小寺街”内,这是一条由北向南沟通输入胡同与沙栏胡同的小胡同,母子一起就住茌胡同南端路西院内一间南房。

三、朦瞳岁月

(一)三口之家

1927年11月1日(农历丁卯年十月初八)我出生于牛街西侧羊肉胡同,父母和我三口之家,租住一间勉强遮风挡雨的碎砖头房。父名马鸿兴,1919年十一岁时因体形高大,托人进入财政部印刷局为童工,十八岁转正式工。母何佩茹,一生为家庭妇女。二老同庚,都长我20岁。由于生我后不久,人口增加,生活趋紧,即迁居牛街东面的教予胡同中一块深洼地内,名龙凤坑。坑内北侧只有两个小杂院,各住几户人家,是赤贫家庭。我家在东面小院内,其对面南侧是一位官员公馆的后门,有两扇大铁门紧闭着,由专人看守。偶尔开门时可见院内有一荷池,每当下大雨时,坑内 不积水,只会听到几声蛙叫,雨水都会从铁门下流入荷池中,倒成为一个很好的水源。坑北沿平地上与老同学王振家的旧居相邻。再往北一点就是牛街小学沙文清(德恒)校长的住宅,儿时我常与其子沙之纯(学弟沙之源之兄)一起玩耍。坑西一条小路,是龙凤坑夹道,直通教子胡同中间。

(二)父亲入狱

此时父亲虽为正式工人,因婚后离开兄长独立门户,终属不易,时常需外祖父做游动摊贩赚钱资助。由于某工人私携一版购自邮局的打孔邮票,偷换一版未经打孔工序的半成品,交我父找买主出手,二人各分一些赃银。此种无孔邮票为集邮者难得之珍藏品,国家视为严禁出厂的废票,必须烧毁处理,凡窃取、售卖者都要依法查处。父亲因此获刑,判监禁半年左右。

(三)随母去典当行

父亲被开除工籍入狱后,母亲除饱受惊吓外,还要为生活着急。她为筹措探监所需,某日携我去牛街与菜市口之间的烂熳胡同内一家当铺,由我向高高的柜台举上一个包袱,内装父亲一件旧皮袄,作为抵押品。典当一年,期满前必须付清本息赎回原物,以帐房先生开出的契约称“当票”为凭。当母亲收到一些钱和“当票”后,如获至宝,面露喜色,带我而归,我才明白这次是为借债而来。看来,“当铺”这种东西,乃是穷人迫不得已时赖以救急的所在。从另个角度看,也是一个喝穷人血的地方。在我一生中还经历过几次典当衣物之事,但父母都是自己去典当,再没有叫我去。

(四)母子探监

两天以后,母亲带了一包干净衣服,买了一些食品,又携我走到一处类似衙门机构,进大门、入二门,来到一间大房子,中间用栅栏隔开,分成里外二屋。外屋有一条板凳,监管人叫我母子入座,一会儿就见父亲走进里屋,与我们隔栅相对,几秒钟的沉默后,爸妈开始谈话,我已记不得他们说了些什么。父亲收好衣食后无言而别。我只记得在这次探监过程中,我成了一个不会发声的哑巴。这是我终生难忘的一件往事,它使我认为监狱这种地方是个不宜让不懂人世的稚童入内参观的场所。但父亲通过入狱服刑,也无形中给我一条家训,就是“作为公民不管穷到什么地步,决不可为私利而损公益。

(五)父亲出狱当马弁

父亲出狱后,当然已被厂方开除工籍。好在失业不久,恰有一杂牌军的回族旅长来北京牛街一带招募四名卫兵作为他的马弁。要求身高体壮的回族青壮年充当。父亲与其他三人符合要求,于是开赴张家口市东面的赤城驻地,留下些安家费供我母子度日。年轻母亲第一次与远去从军的伴侣别离该是何等滋味,绝非他人所能想象,而我则年幼不懂人间尘事,无动于衷。幸好未过三两个月,突然父亲便装返家。母亲一问方知,该杂牌军被当地土匪偷袭缴械,旅长逃之夭夭,部队成为散兵游勇各自脱逃,四个马弁也回家为民,我全家三口又得团圆。喜讯传到伯父、奶奶耳里,他们也大为高兴。父亲一生中这段短暂的当兵史,使他成为我们家史中的唯一拿过枪杆子的“军事人物”。他直到84岁临终时也只知道自己当兵的目的是为填饱妻、儿的肚子。

(六)母患精神病

1931至32年间我约四、五岁时,母亲突发精神病,这大概由于她在婚后生活中担惊害怕、发怒、着急、委屈、生气等等,受到不正常情绪的袭击,才产生如此后果。一个年轻妇女难以应对,再加上母亲在当时的社会环境下无知少学,使自己不易排忧解难、调节心态,那就更难免发生悲剧了。后据父亲回忆,母亲犯病时只是一阵阵地发狂,胡言乱语,但不骂人。两三天后最严重,甚至脚踩炕上的窗台撕扯最高处的窗纸,以父亲之体力竟按不住母亲的胳臂。幸好时间不长,由于伯父与父亲四下求医,靠中医针灸和中成药逐渐得以控制,特别是父亲耐心疏导、安慰和护理,经过两三个月的休养,母亲的精神状态大有好转,整天平静的日子开始隔三差五出现一次,以后逐渐增多,约有半年左右,基本恢复常态。母亲患病期间,姥姥付出的心血和精力最大,可以说她老人家己尽到一个慈母对女儿的全部义务。而我却在此时被好心的伯父带走,离开了母亲寄养到奶奶与伯父的家中。而与父母一别就是五年多,直到1937年日本侵华前夕才重返自家团聚。

四、接受启蒙教育

(一)寄养伯父家

自母亲患精神病后,伯父怕我害怕,生活不好,索性就把我接到小寺街奶奶身旁一起生活,组成了一个祖孙三代的家庭。他们因我生为马家长孙,故非常疼爱,这里可称是我的第二个“三口之家”。

原来从我学会说话时起,直到进入伯父家前,对父母就是“你我他三(三读撒)”的,很不礼貌。但进入新的三口之家后,对待伯父和奶奶便即刻改用尊称“您”,终生如一。而这种对父母不尊的陋习,却一直到长大成人为人师表后,由青海支边返乡进入家门时才加以改正。今忆往事,终生羞愧难当!

(二)就读市立第二十小学

民国二十二年,公元1933年,我进入六岁,初秋的一天,伯父嘱我:“明天要早起,送你上学。”我不懂上学念书是怎么回事。记得次日一早,吃完早点,伯父就拉我动身,我却说出一声“我不去!”当然,拗不过伯父,只好被伯父拉着磨磨蹭蹭地离了家门,向着距家不远的王老师傅胡同内北平市立第二十小学走去,这是我接受启蒙教育的序幕。

说也奇怪,初受教育的第一幕就在当天下午揭开:上午放学回家吃午饭时,我变成了一个饥不择食的孩子,三口两口吃完就拿起书包自己跑去学校,伯父放下筷子,急忙在后追喊不停。到校后,我却是班上第一名早到生。我想这是不是预示我一生都与读书有缘?

(三)在姥姥家放火

我长到七、八岁,正是“人嫌狗不待见”的年纪。当时姥姥家住在牛街寿刘胡同内女礼拜寺东边的一个死胡同里,是个有四、五户人家的大杂院。隔着院墙,东边就是蔴刀胡同东口内路南的一个汉族坟圈,解放后改建为宣武区人民政府所在地。有一天放学后去姥姥家玩,姥姥给我买了一串冰糖葫芦,留我独自在家吃,她老人家便出去买菜。我吃完后,下意识地就把穿糖葫芦用的竹扦往煤火炉中去烧,冒烟后抽出,又拿到纸糊的屋门窗上去点,但不见火燃,返回再烧,烧出火苗再点,这下子可就着起火来。我一害怕,推开屋门一溜烟地跑出院门到胡同内,蹲在墙根下一声不语。偏巧西屋住的卖豆汁维生的许家之子叫许世杰,大我两岁,后来是我的小学同学。他想外出正走到姥姥屋门前,见状就大喊“着火啦!”全院人都跑出来救火,好在及时扑灭,未演成灾。姥姥也正回来,在门口看见我蹲着,把我拉回家去,并向全院邻居道谢不已。姥姥当天送我回家告知父母,当然遭到一顿打骂。这次事件对我来说确造成了终生的教训,何时见火就怕。甚至不敢摸火,不敢点火柴,不敢靠近火炉取暖,直到大学毕业也不会做饭、炒菜。更有甚者,从小就不敢燃放烟花爆竹,而且还反对别人燃放。所以我这辈子没花过这笔冤钱。总之在火面前,我变成一个似有精神病质的人了。在我一生中,家里人还认为我防火意识很强,甚至过于警惕小心。孰不知这不过是我“惧火症”的一种表现而已。这种意识,也影响了我的下代子女及孙辈,他她们从小至今都不花钱买鞭炮,即使在春节也不燃放爆竹。

(四)春运会上出丑

进入四年级,我已十岁,学校举办春季运动会。当时我已是一名童子军,身着制服,肩配彩色丝标似是显示军衔。偶也手持军棍,同高年级同学一起街头站岗,颇有威风,类如上军训课。运动会上,我报名参加百米整装赛跑项目。过程是起跑后十米处站定,脱军帽、解领巾,放在地上白粉画的方格内,下一个十米处脱上衣……半途折返后,依次穿戴衣帽,整装回原地。跑枪打响后,我跑到二十米处脱上衣时则大出丑相,左脱右脱就是脱不掉上衣。大汗淋漓无济于事。心里越是着急,丑态越加毕露,反而引起了全场观赛的家长、同学热烈鼓掌助兴。有更加热情的观众甚至欢呼“加油!”,心想自己已然满头冒火,长辈们怎能忍心再为我加油!实不感言谢。还是老师可爱,跑过来叫我拿好领巾、军帽退场。走到场外,老师帮我检查时发现,原来在家着装时,奶奶用别针把写明运动员号码的长方形白布标志穿透上衣而别在内衣上了。如果我头脑聪慧,连内衣一起脱掉,赤背上阵,岂不更显英勇?这证明我儿时就是个笨蛋!这场比赛,我虽名落孙山,却赢得全场一片喝彩声,为全校春运会增添了一项最惹人注目而开心的花絮。

(五)母亲病愈全家大喜

我入学后,母亲通过中医治疗,精神病基本痊愈并恢复正常,真是全家大喜之事。我虽离开母亲转入伯父家生活,幸能读书,而且母亲也得到安心疗养的机会。听说她时常回娘家居住,父亲出狱后失业期间也有时到岳父母家吃免费餐。外祖父精明强干,仍以买卖旧货即“收破烂”维生,勉强可以糊口,虽有父母吃闲饭,凑上四口过活,倒也热闹,减轻了许多两个老人相依为命的那种孤独感。另一个小家庭伯父和奶奶也得以大放宽心,精力都投在我身上了。总之大家都感到了有一种“否极泰来”的兆头。(未完待续)

发表评论