近代湖州名人辈出,有国际或全国性影响的人物就举不胜举。这本《湖州近代人物珍贵手札》所收仅限于中国社会科学院近代史研究所所藏,但35位作者中有一流的政治家、思想家、学术大师、科学家、教育家、金融家、书法家、鉴赏家、藏书家,也有杰出的外交官、著名大学的校长、成功的商人、爱国敬业的高官,如国学大师俞樾、科学家和教育家任鸿隽,辛亥革命“首功之臣”陈其美(英士)和毁家纾难的张静江,近代法学奠基人沈家本,藏书家、嘉业堂主人刘承幹,抗日烈士、忠贞的外交官杨光泩,语言学家、燕京大学校长陆志韦等,每个人物都代表了湖州乃至中国历史的一个侧面。

正因为如此,尽管所收大多只是他们的短札散简,但片羽吉光,弥足珍贵,往往是中国近代史中重要篇章,时间跨度从清末至中华人民共和国成立前,或可补史料之缺,或可使史实更加丰富多彩,更为具体生动。

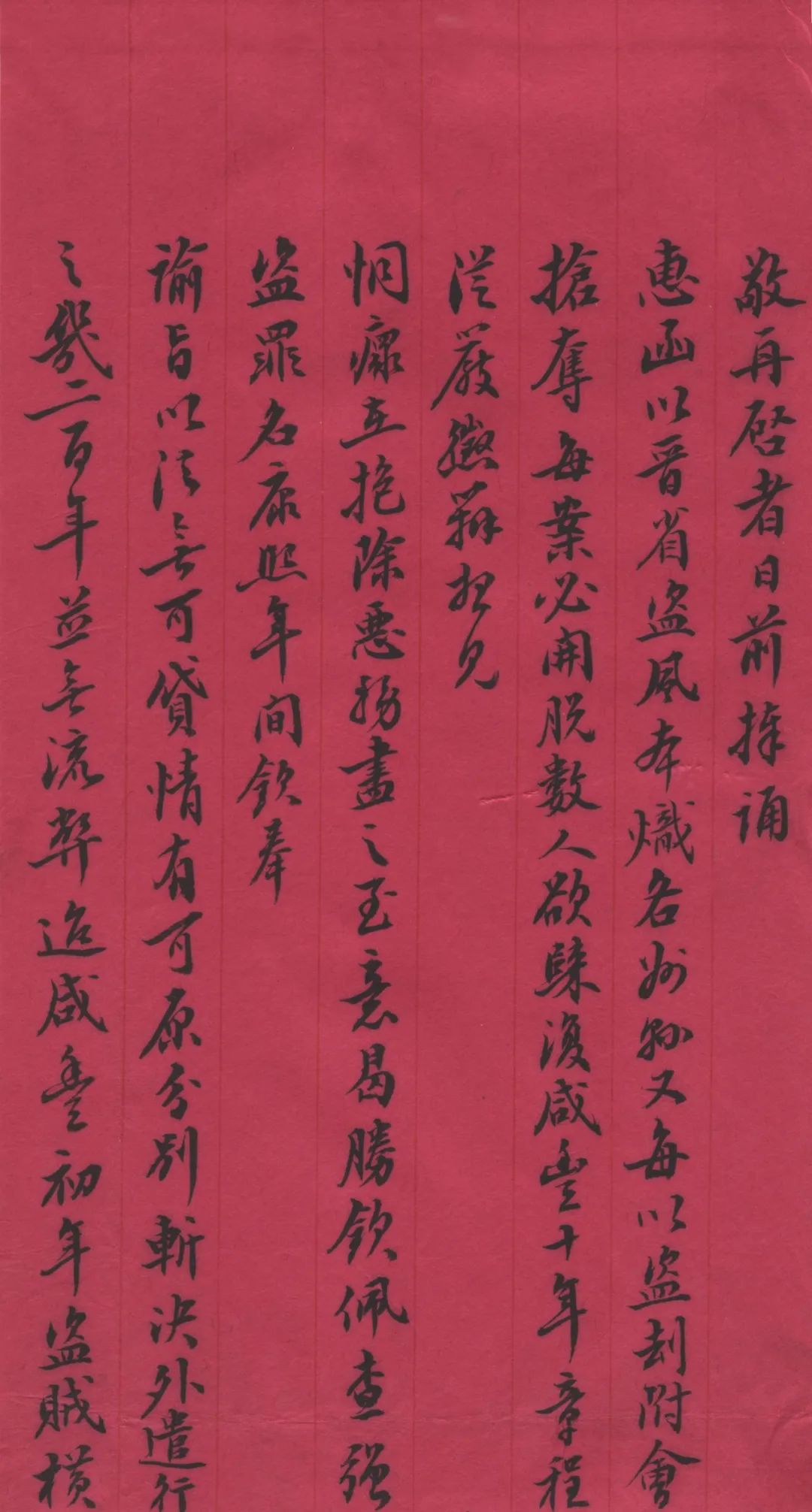

如清末刑部右侍郎沈家本致佚名函详细讨论了强盗、抢夺案适用法律的原理和演变,坚持“网开一面”的宽严结合原则,声明即将“参用西律”时“改而从轻”。此函还留下了“直隶一省每岁盗案约在四百起上下,正法之犯多至数百人”这样的史实。

沈家本致佚名函

陈其美致陈惠生是一封一百多字的短信,却透露了他刚到神户时的窘迫。张静江致孙中山的长函,响应孙中山对时局的宣言,表明坚持革命,严惩“违法叛逆之人”的决心;对附呈的陈英士最近遗函,要求“阅后仍为掷还,俾作纪念”。一封致佚名的短函提供了国民党党史的一个细节,寄特别区党部秘书处照片两张换发新党证,以及当时张寓地址。沈联芳致孙中山两函可充实护法战争的军事、政治和西南地区的实况。

张廷灏的四封信是国共两党的珍贵史料。张廷灏是中共早期党员,1924年毛泽东到上海任国民党上海执行部组织部秘书,兼文书科秘书、代理文书科主任,至7月辞去组织部秘书,即推荐张廷灏继任。第一封是民国二十三年三月二十三日向组织部长胡展堂(汉民)“转总部诸先生”报告淞沪第六区区党部在复旦大学成立的情况,选出的五位常委名单,通过的三项决议。在张廷灏署名前的“秘书”两字被批示人划去,写上“应称常务委员”。写给“泽东同志”的一封信报告“宣言、党纲、入党表、特刊和信都收到”,要求再寄20张志愿书,并表示“下学期只要能维持我的生活,极愿为合作运动效力也”。另一封是写给“中国国民党上海执行部组织部”和“毛泽东同志”的,是对第一、二号通告的反应,报告第六区第二区分部“党员现有四十五人,尚有十余人欲加入而未有(志)愿书填,故未算入”,要求再寄入党表等五十份。

戴传贤(季陶)给吴稚晖的三封信中,两封都是4页、6页的长信,是在他为国民党执行委员会起草完宣言、训词、孙中山先生永久纪念会章程和中山先生著作讲演记录要目后南归前夕的辞行信,反映了孙中山逝世后国民党内部的复杂局势与戴的心态。

时任建设委员会主席的张静江致函蒋介石,要求对淮南煤矿与英、德合作设厂炼油项目进出口免税的优惠,而此项目成功后平时商用,战时可供军需,指出欧陆日本各国为谋石油自给不遗余力,中国不应忽视。时任中央大学校长的张乃燕,因国民党向南京特别市党部办理党员登记时因故未填全而被判定为“登记不及格”。他是张静江侄儿,就直接上书“介石世叔”,要蒋“詧核主持”。

张静江致蒋介石函

国民政府主计长陈其采的辞职呈文楷法工整,后面有主席林森的亲笔批示:“辞职毋庸议,再续假两星期静养”。

潘公展有三封信是写给胡适的,一封是咨询投考北大,或清华官费留美空额的办法,二封是寄送译稿请教翻译出版事宜的。其中一封用的是潘自制的信笺,两个对开红框中是“毋忘五月九日国耻纪念”十个大字和“公展”署名小字。另两张用的是上海市北公校的信笺,这是我高中的母校,见到后特别亲切。但另几封信中的潘公展就判若两人,特别是那封以上海市教育局用笺写给“介公委员长”的长信,对蒋介石密电查问《晨报》一篇“指责外交当局”的评论,用极其卑微委婉的语句向蒋介石解释:“《晨报》立场在表面上为股份公司一普通之报纸,而实际上又尽人皆知,为与中央有相当关系之报纸,故立言似尤应慎重,顾到各方,既欲尽其献曝之忱,又须不违中央之意,而同时仍拟设法避免机关报之名称,故苦心设计,始有此较为婉陈之评论……字里行间为中央话说,向社会譬解者,另用红笔标明。凡此诸句均为苦心斟酌之处,使读者无形中觉得华北谈判并非不当,并非不可谈判,以减轻中央所负之责任耳。”他信誓旦旦,“总之,《晨报》决秉一贯主张,在钧座指导下发表议论,同时力避机关报之形式,以增效率。”请求“尤盼钧座对于内外大事应予立论之方针,时时密电先示,俾有遵循。”

潘公展致胡适函

杨光泩在担任外交官前,曾出任英文上海《大陆报》总编,一个月后就发现这个“党国对外宣传之唯一喉舌机关”经济支绌。估计是他向相关部门求助未得要领,只能将要求补助国币叁千元的报告直接打给“国民政府军事委员会委员长行营蒋”,不知是否有下文。

实业部长吴鼎昌在民国二十六年七月十一日报告行政院长,“纱布交易所查办案,八日奉面谕,立即通知徐恩曾兄分别电告驻沪查账人员即行结束,遵办矣”;看了吴鼎昌所附“公务员涉及嫌疑之点”七张密件,蒋介石显然不满,写了一段批语:“所谓盛家者,只有盛五少姊与盛七少姊,而事实与盛男老七盛升颐无关,可以断言也。中正”

交通银行行长钱新之给蒋介石的报告是以治病为由请示辞职,也提醒蒋注意,“沪上情况日非,金融枢纽,关系商民生计、抗建前途至大且巨,未可以撤退了事”。

中统局长徐恩曾给中央秘书长吴铁城的密信足以演绎为一部电视剧:香港站报告有一位“陈季博同志”有意回国,中统局寄去国币二万元接济。但因香港站被敌方破获,这位陈同志也被牵连传讯,被迫出任香港区政所中央区长。日本华南海军武官府又让驻澳门的肥后武次大佐邀他来访,试探“和平空气”。徐恩曾请示,是利用陈到澳门机会劝他归国,“脱离虎口”,还是让他继续留在香港,“与敌周旋,藉为工作上之掩护”。徐恩曾另四封信是报告许汝为(崇智)在香港因拒绝与日方合作,经济困难,要求予以接济。在其中一封上吴铁城批示:“先函杜月笙,问许汝为处有无经常接济,其数目多少,再拟报请总裁。”

陈立夫回复北平图书馆馆长袁同礼(守和)的一封信也有故事,袁的原信是从香港写给在美国的胡适,估计是胡适转给了时任教育部长的陈立夫。当时北平图书馆有一批善本寄存在上海租界,为避免一旦日本军进入租界可能造成的损失,胡适与美国方面商定,运往美国国会图书馆保存,但海关总税务司英国人梅乐和不肯发给放行证,已与美方拟定办法,请胡适在美国协助解决。并希望胡适为北平图书馆争取美国援团体的资助。陈立夫的复函称:已呈孔副院长,奉复函“为避某方注目,可先分批运港、菲,再行转美。经已急电总税务司,仍遵前电饬放”。“某方”显然是指对这批善本虎视眈眈、随时可能进入租界的日本侵略者。

朱家骅给胡适的四封信都是公事,请他挂名出席世界青年大会中国代表团的赞助人,出席中国出席联合国教育文化大会(联合国教科文组织前身)并代理总代表一职以及经费拨发、对外口径一致等事。另一封则是向胡适倾诉他辞任教育部长苦衷的私函。

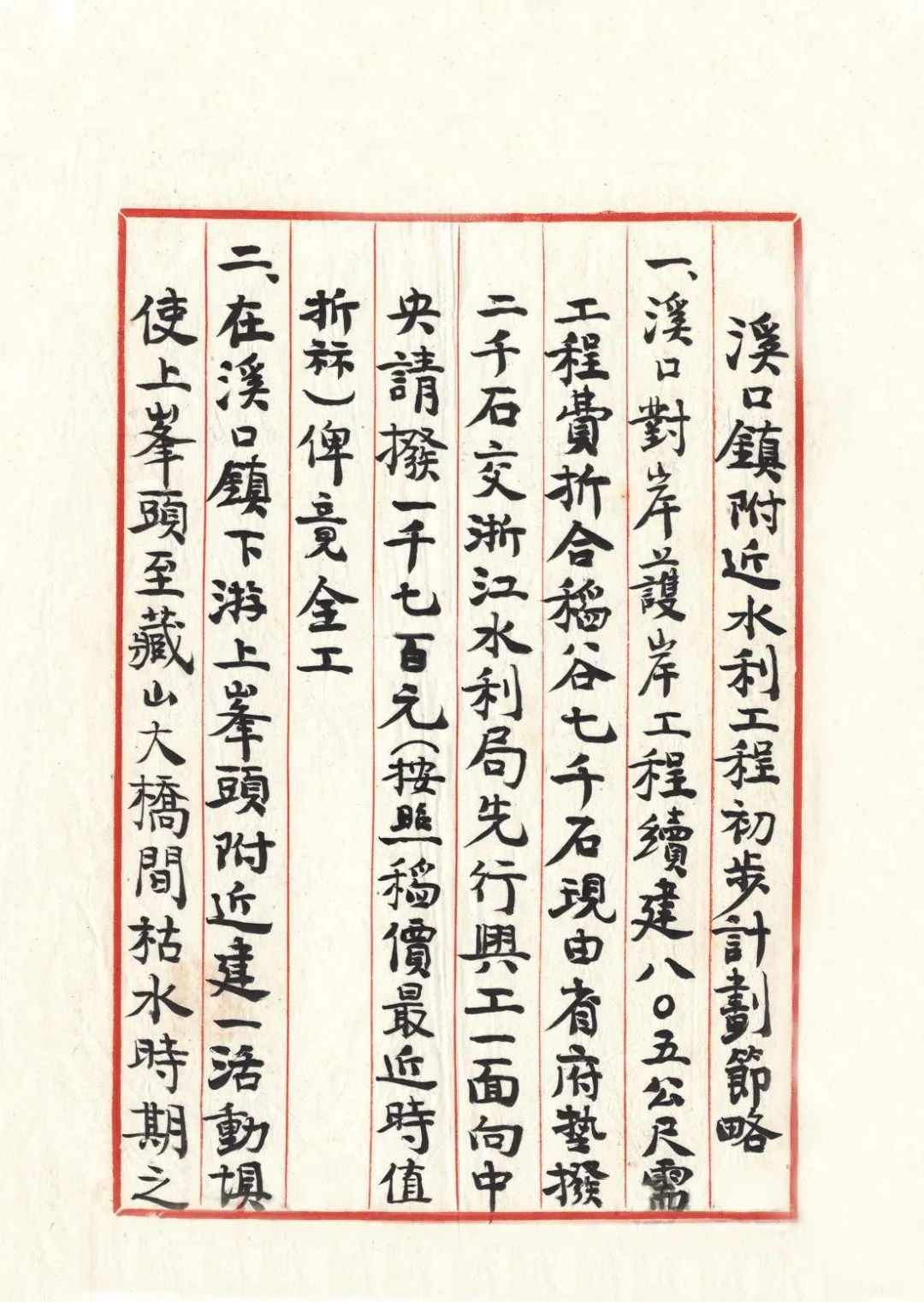

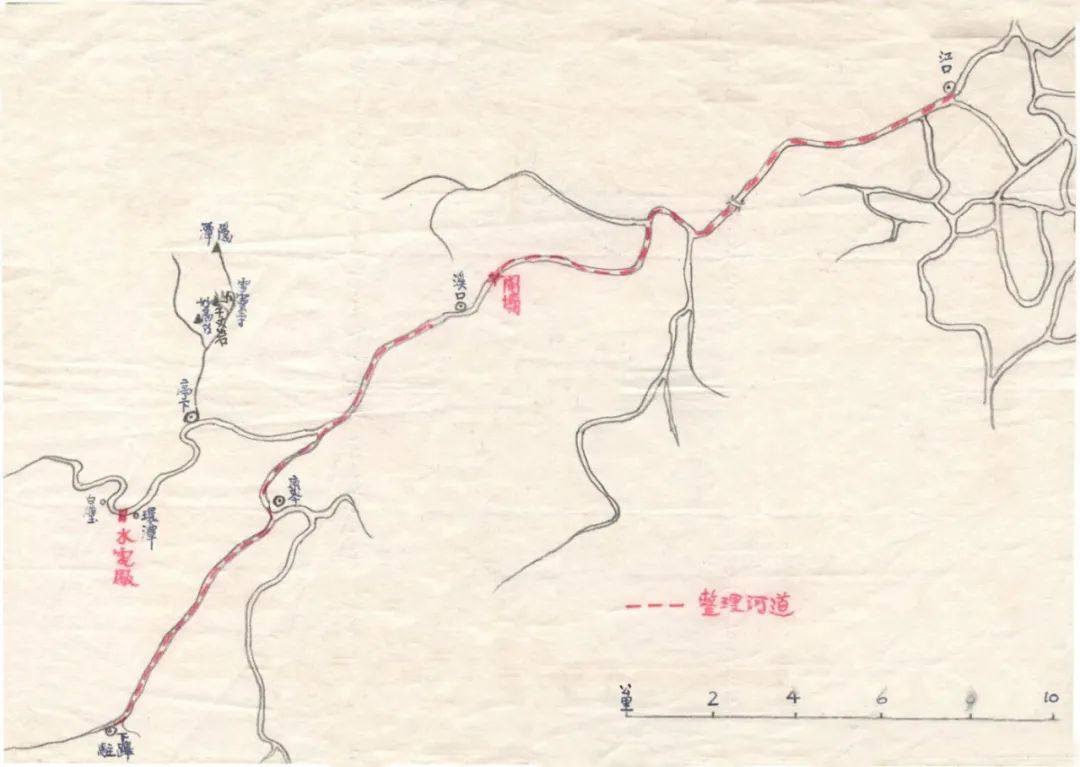

奉化溪口是蒋介石故乡,1949年初蒋介石宣布下野后又回到溪口,当地的水利工程惊动了著名水利学家、水利部政务次长沈百先,一份由他起草的《溪口镇附近水利工程初步计划节略》于当年2月20日呈报“总统蒋”,还附有设计草图。除由浙江省政府与“中央”拨款外,还拟动用水利示范工程处、浙江水利局和淮河工程总局。不过由于时势变动,这份计划始终只是计划。

沈百先致蒋介石函,附水利图

国民党陆军一级上将胡宗南用钢笔在两张纸上写给“经国弟弟”的信,一则感谢他“冒了危难,飞临了西昌”,吹捧“以忠实、坦白、不保留的态度,督责诸同人,这对我们幕僚的启示,非常伟大”;一则向他催促赶快运送许诺的一个师武器。

这批信札中写给胡适的最多,有35封,这是因为胡适留存大陆的书籍文件大多由中国社科院近代史所收藏。“北大三沈”之一的沈士远写给胡适的四封信都是白话,但格式脱不了传统,偶尔还用了文言。另一位沈尹默留下的是两页一首白话新诗和一张从日本寄给胡适的明信片,是用钢笔写的白话。陆志韦给胡适的信是给《独立评论》投了一篇《闲话数学教育》,用的是燕京大学的西式信笺,是用钢笔写的。右上方居然还用小字加着:“如有违碍忌讳处,不妨删改,您可作主。”

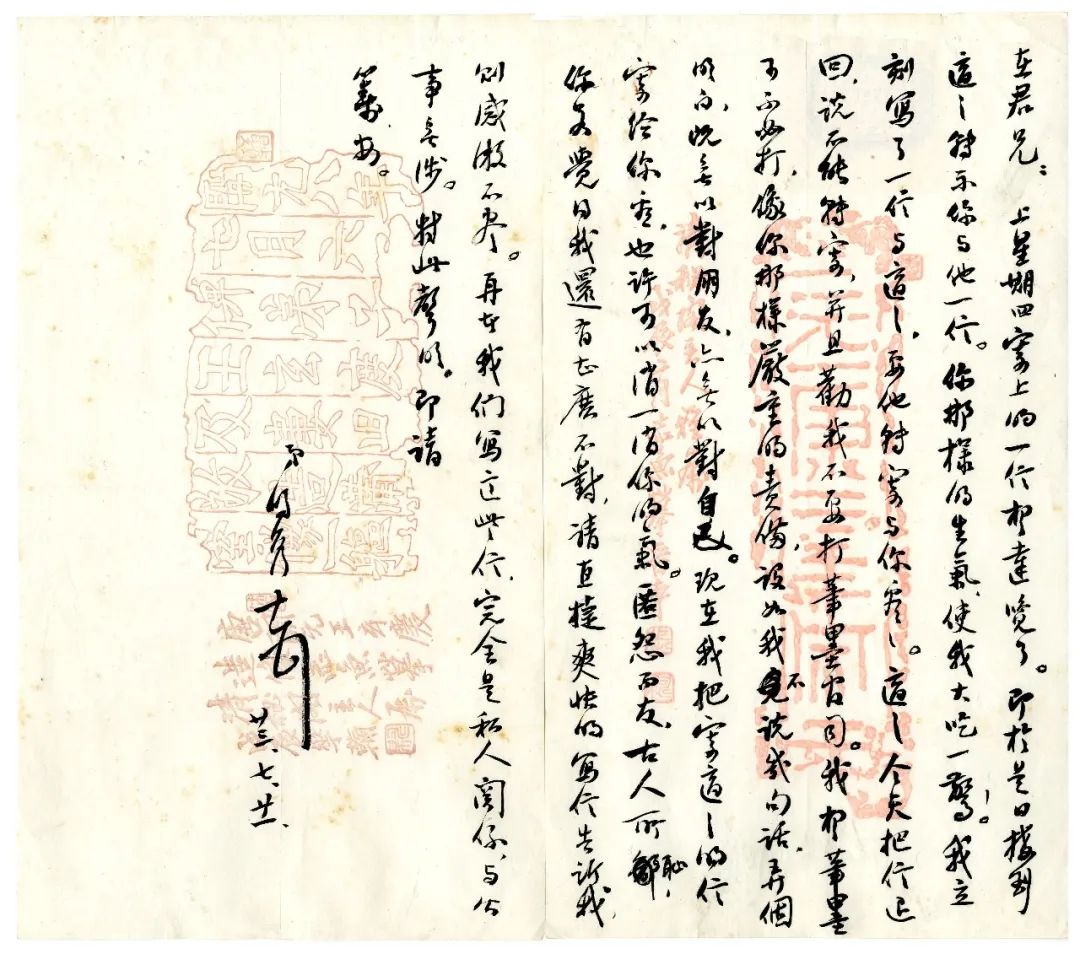

任鸿隽在日本留学时写给胡适的信还是用文言,但以后写给丁文江一封与写给胡适的三封信都是白话,所附的几首诗词全是旧体,写给孙洪芬谈公事的一封依然用文言。任鸿隽给丁文江的信说明胡适与他在某一问题上与丁产生严重分歧:“你那样的生气,使我大吃一惊。我立刻写了一信与适之,请他转寄与你看看。适之今天把信退回,说不能转寄,并且劝我不要打笔墨官司。我想笔墨可不必打,像你这样严重的责备,设如我不说几句话,弄个明白,既无以对朋友,亦无以对自己。现在我把寄适之的信给你看,也许可以消一消你的气。匿怨而友,古人所耻。你若觉得我还有什么不对,请直捷爽快的写信告诉我,则感激不尽。再则我们写这些信,完全是私人关系,与公事无涉,特此声明。”众所周知,他们之间保持着终身友谊,但在原则问题上互不相让,又公私分明,显示了真正的君子之交。

任鸿隽致丁在君函

钱玄同给胡适的几封信中,1920年12月19日的一封是专门讨论学问的:“你对于《春秋》,现在究竟认牠一部性质的书?你在《哲学史》中说《春秋》不该当牠历史看,应该以《公》《谷》所说为近是,牠是孔子‘正名’主义的书;后来你做北大《国学季刊宣言》,对于清儒治《春秋》而回到《公羊》的路上,认为太‘陋’了,并且和治《易》回到‘方士’的路上为同等之讥评。”认为他前后不一,又说明自己“主张你前一说而略有不同”,要求胡适直接答复。

俞平伯写给胡适的6封信都是有关介绍学生到北大旁听,送稿子,约会,考试安排,解释不应聘原因等教务与学术问题,其中1946年7月31日推荐废名任教北大的信不仅内容具体,理由充足,并以工楷缮写,似正式公文,内称:冯(废名本名冯文炳)以事变之年,以母丧返里,后避兵乡间,教书为活,去年始迁回黄梅城内,于旧京前迹颇致怀想。窃惟废名畸行独往,斯世所罕,其学力如何,当为先生所深察。近闻其于忧患之中,完成其生平最得意之《阿赖耶识论》(仅有稿本,平尚未得读,闻与其同乡熊十力之《新唯识论》之旨相反也)。是文哲二系均可任课。或教授不易位置,总须专任,否则其生计将无法支持也。废名因此被北大国文系聘为副教授。

35人中,大多不以书法著称。即使是书法大家沈尹默的两件,也是写于早年,其中一件还是用钢笔写的明信片。这些信函中没有刻意创作的书法作品,但书法水平几乎都在常人之上,不少堪称精品。写这些信函时,作者多数还是青年,部分属中年,查他们的履历,都没有专门研习书法或从事艺术创作的经历。这说明他们的书法水平,除出于天赋外,是严格的家庭传承和良好的基础教育的结果,这也显示了湖州深厚的文化底蕴。

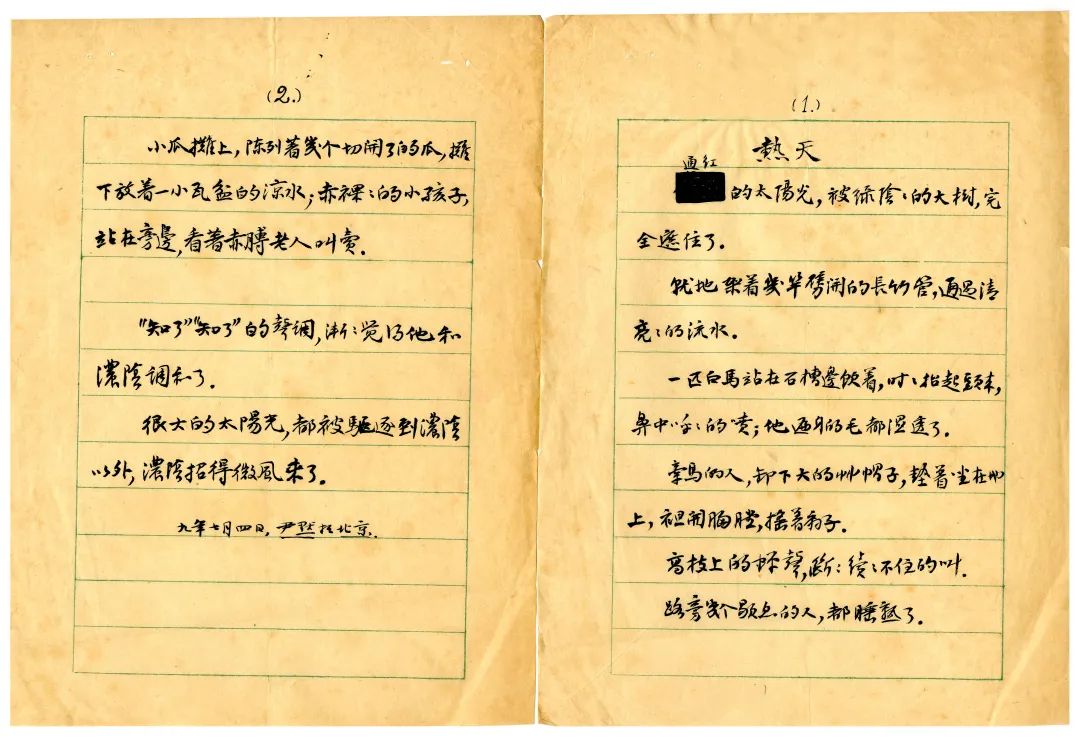

沈尹默小文一则

我虽出生于吴兴县南浔镇(今属湖州市南浔区),从小听着长辈“四象八牛七十二金狗”的自夸,但十二岁就迁居上海,留下的印象只是贫穷的家庭和衰败的市镇。虽然我从小喜欢看书,记忆力也较强,但直到改革开放,有关南浔、湖州的历史、文化看不到什么书,只是高中时在旧书摊买到过《适园丛书》《嘉业堂从书》各一册零本。只是在从事历史地理和历史研究后,故乡的历史风貌才越来越亲切,往事和人物才越来越丰富而具体。《手札》有幸先睹,使我增长了新知识,加深了对故乡历史文化的了解。

由此我想到,旅居台湾、港澳和海外的湖州乡亲和他们的后人,大多年纪比我还年轻,他们长期远离故乡,有的还从未回来过,对故乡的了解恐怕不会比我多吧。如果让他们看到《手札》,今后再出版些类似的书,他们一定会乐意阅读欣赏,一定会感到祖辈前贤音容宛在,家山故园相去不远。

湖州市民国史研究院成立未久,但通过与中国社会科学院近代史研究所、华中师范大学中国近代史研究所、浙江大学蒋介石与近代中国研究中心等机构联系合作,并得到乡前辈、著名历史学家章开沅教授等人指导,已举办“湖州民国人物与抗日战争交流座谈会”和“海峡两岸湖州民国人物与思想文化学术研讨会”,出版期刊《湖州民国史研究》,并将出版《湖州简史(1911—1949)》。此次与中国社会科学院近代史研究所合作出版《手札》,更使我深信,据有天时、地利、人和的湖州市民国史研究院能大有作为。

(作者:葛剑雄,中央文史研究馆馆员,十二届全国政协常委,复旦大学资深教授、图书馆原馆长,教育部社会科学委员会历史学部委员,湖州市民国史研究院名誉院长)

发表评论