“其对象虽止一人,而目的不在一人。” ——梁启超

近年学界时有晚清政治史研究日渐式微的感慨。究其式微之因,固在于既有研究的相对“饱和”,亦在于后来研究者入门之不易。复旦大学戴海斌教授在晚清政治史领域耕耘有年,已成长为此领域新一代学者中的佼佼者。其治学尤长于钩沉索隐,通过翔实的史料补正旧说并发掘新的历史面相。去岁(笔者按:此篇书评初作于2019年)其作品整理结集定名为《晚清人物丛考》(初编和二编)出版面世。据笔者目力所及,这或许是近年晚清政治史研究最具代表性的成果。

书中所涉庚子之变史事,叙述尤详。1900年的庚子之变深刻改变了近代中国的历史进程。早先的研究从中西关系和新旧嬗递等宏观层面对其进行过大量的解释性工作。其中不乏强烈的问题意识,美中不足的是大量具体史事因无法纳入特定叙事框架而长期遭到研究者忽视。近数十年间,学风由虚向实,大量个案研究如雨后春笋,其中时有涉及此段史事者。但庚子之变所涉人事关系盘根错节,人物活动复杂万端,故相关史迹遭到后世无视、扭曲、误读者仍所在多有。加之变起仓促,往往事在隐微,故貌似琐碎,实则最为考验研究者的洞察力。近来有识之士颇觉当下史学界考证功夫普遍不佳,名为个案与实证研究,实则并不着力于史料解读,故征引虽多,其弊仍流于粗疏。戴著的问世,当可为学界补此不足。

01

考证

正如柯文在其《历史三调》一书中将“作为经历的义和团”列入义和团运动的三个面相之一,这场发生在上上个庚子年的变乱留下了大量时人的见闻,为后世学界借由亲历者的内在视角观察这一事件提供了广阔的空间。但又如《春秋公羊传》所云:“所见异辞,所闻异辞,所见闻异辞。”时当大难临头,一夕数惊之间,自顾不暇之际,见闻容有不审。且时人记载又多限于自身一隅所见所闻,不仅零碎杂乱,亦难免故儒百数,言人人殊。故虽有文献山积,后世研究者非经反复辨识,不足以得其真。这就不难理解,著者何以将考证工作作为本书的核心任务。

著者在自序中写道:“本书涉及的人物不在少数,而材料杂出,头绪纷乱,每一主题的论证处理,都绕不开史料考辨与史事考订的基础工作。”(《自序》第3页)并曾引用著名史家陈垣之说:“考证为史学之门,不由考证入者,其史学每不可信。彼毕生盘旋其门,以为尽史学之能事者固非,不由其门而入者亦非也。”治学门径至关重要,诚如著者所注意到的,近代史研究领域有着深厚的考据传统,“凡有成就的学者,固非以考据自限,但在考据上必见其功力”。据笔者观之,本书即于考据处见功力。

治史本无定法,考据也无一定之规。史料有自身的逻辑和次序,所谓“前”因“后”果,以探寻历史因果为核心使命的历史学尤当注重时间因素。然而现实是史学界总是存在大量因混淆时序而导致的似是而非的结论,故提倡考据,实属不得不然。如李鸿章庚子年北上事,以往学者多从诏书内容出发,揣测李鸿章北上的迟回是因其“惧祸”或者“恋栈”。著者通过史料的时序排比,得出了新的看法,确认如下事实:“李鸿章在奉召后已做出北上的具体部署,但就在此当口,发生一重大变故,导致义和团事变性质的变化,并对李鸿章行止产生直接影响。这就是大沽炮台开战。”(《丛考》第362页)如此一来,李鸿章北上事就被重新嵌入变动的时局中,从而获得了清晰的解释,很大程度上避免了以往推导其心态时的向壁凿空。

近年史家倡言“回归历史现场”。受语言学转向的影响,史学界得以借助概念史研究尝试这种回归。但在政治史研究领域,老老实实地甄别排比史料,或许才是“回归”的正途。以著者的李秉衡北上研究为例。以往史家对其庚子年行止的评价实际上是笔糊涂账。诚如著者指出:“无论好恶太切,或移情太深,褒贬之间投射意义,均略失辨惑之义。”本书则通过对史实的重建以及不同性质史料的综合运用,夯实了立论基础。从书中可知,确实有大量史料似能说明李秉衡在对待义和团的态度上属于主抚派。如赵凤昌谓李与鹿传霖“极赞拳匪义勇”。李北上途中,又曾“力主战议,极斥沿江办法”,以致盛宣怀在致电东南督抚时怀疑“其立论与刚、毓同”。但著者引用更有力的史料证明,李秉衡对义和团起初实倾向于主剿。但此后的因缘际会使其策略发生变化,其中的关键是奉诏北上勤王后其身份和具体任务的转变。著者解释李氏前后转变时说“不同语境下谈同一事,语气自然不同”。(《丛考》第405页)概念史大家昆廷·斯金纳曾特别告诫研究者应注意“语境”问题,这正是史学的内在相通之处。

书中叙事与论断俱有所本,读之令人悦服,此皆属考据之力。如引用陈夔龙记述张佩纶辛丑年离京事,便附带论证陈氏所述可靠性:“因为这几层关系,陈对张为人了解很深,所谈自然非为无根。”(《丛考》第684页)进而又引张本人叙述等史料层层论证。不过,史事背后的因果关系往往不是单一对应,故而史料排比需要随时左顾右盼。以笔者拙见,张佩纶离京南下固然是不愿与同事为伍,但读张佩纶与李鸿章的往来函札,也有家事缠身无心政事的一面。甚而,学界所说的与李鸿章在联俄外交问题上政见不合因素也未便轻易否定。张佩纶离京后曾致信婉劝其在俄事上“身作旁观”。(《李鸿章张佩纶往来信札》,第685页)在此前一封书信中解释离京原因时,说“比电告季皋,以公性喜洩漏,故不告公。近无轻疏,一味谐谑,可怕。”(《李鸿章张佩纶往来信札》,第684页)读之似觉此时翁婿关系甚为微妙。进而言之,人之心理复杂细微往往难以名状,如张佩纶亦曾诉其衷肠道:“三十年来,辞史馆总纂、辞保送南斋、辞阁学、辞帮办北洋,即系内热外凉,久假不归,恶知其非有?公谐而佩纶忽作庄语,此子游答孔子之假也。”(《李鸿章张佩纶往来信札》,第694页)所谓久假不归,典出《孟子》,在此是指自己屡次辞职,难免有点内外皆凉的嫌疑。而所谓子游答孔子,则是指《论语》孔子调侃子游事,在此处强调内外皆凉之说语出郑重。此条史料甚可玩味:张佩纶晚年意态萧索,竟至自认冷血。其辛丑离京事,除了前述具体诱因,也难免与他这种整体心境有关。

史家的视野很大程度上取决于所见史料。掌握史料愈多愈广,眼界便愈开阔,论断也愈准确。值得一提的是,本书使用了大量日文史料。通过近卫笃麿日记与书信、宇都宫太郎日记、日本外交文书、寺内正毅日记、外务省记录等日文史料与中文史料的比堪对照,为读者展现了大量新的历史细节。其中张之洞与日本关系问题所见尤多。另如李鸿章庚子北上事,著者借助中日史料梳理出其联络日本的意图和举动,展现了其周旋于日俄之间的史实,从而跳出其一味结交俄国的认知窠臼。

对史料真伪鉴别无疑是史学考据的重要一环,著者对袁昶日记便有专门考察,令人印象深刻。近代史料卷帙浩繁,真伪鉴别任务繁重。笔者注意到,书中引用孔祥吉先生所见翁同龢字据一条,内云:“刘鹗者,镇江同乡,屡次在督办处递说帖,携银五万,至京打点,营干办铁路,昨竟敢托人以字画数件餂余。记之以为邪蒿之据。乙未五月廿一,灯下。”(《丛考》页29)据孔先生言,此字据保存于翁氏后人翁万戈之手,且“经鉴定系同龢手迹无疑”。(孔祥吉:《晚清佚闻丛考》巴蜀书社,1998,第180页)如此说来真伪似不成问题,但返读翁同龢二十日(据“昨”字和所署日期推导)日记所记全天活动,先是在外办公访客,回家后并无客来,如此则刘鹗所托之人为谁?地点何在?翁同龢为何不书于当日日记而另于次日专作字据以记之?作此“邪蒿之据”,其用意又何在?字据谓刘“携银五万”,翁氏又何以得知这一底细?刘鹗所著《老残游记》揭官场腐败事甚力,故此则贿事“佚闻”在今日俨然变成文化界熟知的一桩“趣闻”,但其间种种疑窦只能留待史家索解,而这也恰恰可能是治史的乐趣所在。

02

人事

欧阳修作《五代史伶官传序》云:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉?”在他看来,李存勖的“成败之迹”便“皆自于人”。无独有偶,人物行实始终占据传统史学叙事的核心位置。著者在《自序》中解释本书旨趣,亦开宗明义指出“中国史学一向强调以‘人’为主,传统史书首重纪传一体,旨在‘以人系事’‘因事见人’。(《丛考 自序》第1页)本书涉及人物众多,各章亦大多围绕人物展开,包括刘鹗、张之洞、钱恂、奕劻、袁昶、李鸿章、李秉衡、寿富、张元济、郑观应、余联沅、陶森甲、沈瑜庆、陈三立、梁鼎芬、王闿运和张佩纶等各色人物,著者对其各自行止皆有铺陈,于中颇见其学识之广。不过更值得称道的是,著者对上述人物史迹的追踪大多指向了同一事件,即1900年的庚子国变,从而勾勒出一个类似梁启超所谓的“史迹集团”。

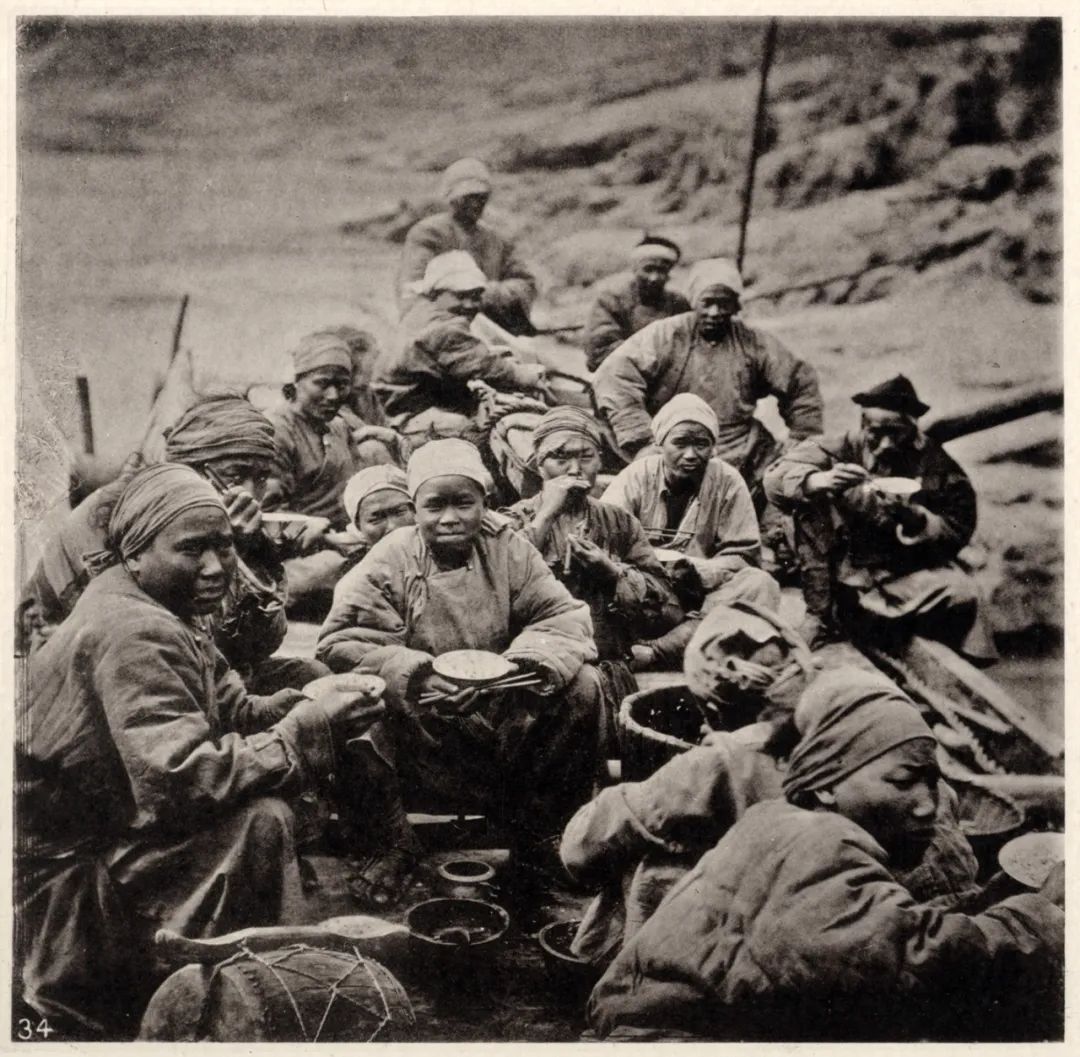

在庚子年因直谏弃市的京卿袁昶遇难前作《咏史》,有句云:“方略新奇古未闻,黄巾编入羽林军。”其日记中叙述了相应的史事:“由东便门入齐化门,红巾处处有之,真亡国之兆。汉季以黄巾亡,元季以红巾亡,秕政感召一也。”(《丛考》第283页)庚子国变因义和团运动而起,故又称“拳乱”或“拳匪之变”。纵观晚清史,上至封疆大吏下至州县地方官,不乏借助民气以抵制外夷特别是西方传教活动的案例,但在京畿重地和朝廷层面对义和团如此纵容,实在是一个尺度空前的异数。罗志田教授即从思想观念史角度指出义和团的怪力乱神本不容于经史传统,袁昶对义和团的忧虑便极具代表性。正如书中所示,其实就连北上勤王死国难的李秉衡也并不赞同朝廷借用“拳匪”。然而且不论慈禧太后及其身边的端王、刚毅等“顽固派”的决策多么令人费解,国难终究还是发生了。本书最精彩之处也正在于对各色人物在国难面前的各种因应的考辨与描摹。

著者专以李鸿章与李秉衡作比。二李皆于国难当头奉诏北上,但表现颇多差异。李鸿章在北上途中迟回观望,审时度势。而李秉衡一朝奉诏,便难掩赴死之心。著者利用多方史料分别对二人行止娓娓道来,借助两个人物的两种境遇,展现了两个截然不同的观念世界。李鸿章在北上途中呈现的是一种经世的姿态,其进退多以能否纾解时艰为准。这一点颇易为今人所理解。而李秉衡的北上勤王,则保持一种主忧臣辱主辱臣死的态度,临危一死报君王,从传统眼光来看自是“公忠可钦”之事,但已很难为今人所谅。著者眼界高远,并未简单地将李秉衡标为“误国之臣”,而是注意到其中的历史张力,亦即其悲剧性所在。诚如李氏友人诗云:“战和两事都无据,一死聊酬高厚恩。白发孤臣满腔血,朝朝洒向蹈和门。”对于置身局内的李秉衡而言,以死报君或许才是至善。书中引严复语为李氏死国难事作注脚,谓“韩侂胄之死,金人谥以忠缪,吾于刚、李诸罪魁亦然。宁为李秉衡流涕,不为许景澄道屈也”。(《丛考》第426页)严复此说,可与1918年梁济之死互相参看。梁氏在投湖之前写下多纸遗书,其中一《告世人书》自云其死意在“殉清”。但随后又不惜笔墨解释所谓殉清实为殉中国,其殉清非忠清而实为忠于职守。这一“理论”实际上来自于梁启超的“国性”论,其立论与严复适为同调。

著者长于体察人物,所引史料亦颇多传神者。如书中述及,盛宣怀巧借东南督抚名义发“虎城密电”游说庆王奕劻,奕劻不敢施行,亦不回电。但在回复袁世凯的电文中则老实交代说:“诚如来函所云,亟宜剿除……而权柄操自朝廷,亦非臣下所敢自请。”袁世凯接到此信即转告盛宣怀。随后盛氏来电追问此函是“复何人”,袁世凯回电称“系复弟电,非公信,虎电未提,无可再望,少言为妙”。(《丛考》第222页)引文言简意赅,反映了三方围绕游说和进谏问题的周旋。著者屡屡借助此种引文,展示历史的微妙之处。

又如书中引用袁昶日记:袁昶面见庆王、端王和荣禄,告以“开衅十一国,众怒难犯,恐坏全局”。此时三人的反应分别是:“庆神色沮丧,无所言。荣韪之云,非我能做主。端甚怒,或怪我言太激。”(《丛考》第213页)三个人物的不同政见乃至性情都似跃然纸上。书中多处史料均可见庆王奕劻的懦弱:如李希圣谓“奕劻枝梧其间,噤不敢言”,荣禄家信提到“庆王尤不敢出语”。前述庆王不复电盛宣怀而复电袁世凯,亦见其谨小慎微。著者对人物的体察和论断建立在大量史料阅读基础之上。如谓“东南方面为联络荣、庆,打通与最高层沟通的渠道,其实动员了中外多方面的力量”。(《丛考》第222页)又如针对义和团运动期间朝臣的影响力高下,断言“最值得注意的人物,应非荣禄莫属”。(《丛考》第239页)此类判断皆是在对一个“史迹集团”的整体把握下实现的。

当然,对“史迹集团”的整体把握实则涉及对一个时代的理解,其分寸几许,往往需要反复探求。恽毓鼎后来反思清王朝的覆灭,认为其祸始于庚子。(《恽毓鼎澄斋日记》)由各方的因应可清楚地看到中央权威崩解的过程。庚子夏,趋新人士汪康年主持的上海《中外日报》曾发表社论《筹南十策》,内称:“既曰勤王,便实宜尊王,名为讨逆,方不至从逆。”此处“尊王”二字,实有所指。戊戌政变之后,慈禧太后有废帝之心,京师拳乱即被认为与建储事有关联。诚如该社评所云,不仅要剿匪,还要讨逆:“端逆之心,路人皆知,戊戌之变,乘乱以甘言秘计进说,太后使得练虎神营万人。至去冬,果谋以其子承嗣穆宗,以逼皇上。继以仇教为名,挟寇自固。近乃伪下诏旨,肆劫京畿。”(《筹南十策》,《中外日报》1900年7月14-20日)在两宫被迫西狩后,该报更是一再撰文鼓吹光绪帝亲政。作为一种异常激烈和严重的朝政批评,这种声音在庚子以后屡见不鲜。庚子国变在削弱中央权威和慈禧太后声望的同时也深刻地改变了晚清的朝野关系。

面对国难,郑观应曾建言“设一公共政府,以期联为一气,为将来与外人讲和地步”。实际上就连政治官僚张之洞,也一度有多手准备。在他召集的一次内部会议中,竟然谈及相当“极端”的两点:“一、打倒现政府,组织纯然由汉人领导的新政府;二、联合同志实行中央支那独立计划。”此处所谓的新政府,当是指军机处、内阁一类的机构,不涉及改朝换代。但整个看下来仍无疑是相当出位的议题。对此张之洞推诿称“必须制定最为慎重周密的计划”,且须“稍待时局变化,再行会议决定”。(《丛考》第651页)相比周围“同志”的激进,此处张之洞的确有“保守与圆熟的一面”,但观其举动,亦不无出位之思。书中曾述及陈三立致梁鼎芬密札鼓吹“题外作文,度外举事”,莫说太后归政是“题外”和“度外”,就算是张、刘等疆吏的东南互保,也早已超出了正常的君臣尺度,以致日本驻上海代理总领事小田切万寿之助视之为“当朝开国以来一大异观”。

王汎森教授近年曾有文章讨论史学研究中“人的消失”倾向,不过诚如著者所见,晚清政治史领域向来未曾失去对人物的研究兴趣。本书自是这一传统的体现和延续。但毋庸讳言,当前史学强调问题意识,而当下很多“问题”已非以人物为单位的研究所能涵盖而须进入某些“专题”。著者对此并非无视,更不欲自设藩篱,其自序提到:“与收入集中的这些‘人物’相关,本人也有两三个正在进行或接近完成的专题研究,希望不久后能以主旨更加集中、论述更加完善的专书形式呈于学界”。(《自序》第6页)书中最末一章《庚辛之际趋新士人的时局因应》之纵论东南士人群体的庚子言行已有显露,以著者的学力,未来的专书更值得期待。

03

结语

清季史家章学诚尝谓天下学术有二途,“高明者多独断之学,沉潜者尚考索之功。”(章学诚《文史通义 答客问》)章氏之论断出自考索大行其道的时代,故知其前半句或有意标新立异,提示独断之学恰恰有可能出自高明者之手故而不可轻易否定。然而时移世易,天下学术几经变迁,学者对独断与考索二者的高下判断也难免发生时代性转换。由于西方社科理论的大行其道,在不少人眼中沉潜可能意味着不高明。在这样一种印象流下,陈垣“考证为史学之门”之说,似乎也佐证考索只是低于独断一等的工作。著者在自序中亦自谦,称其考据“止于技耳”,也是承认在考据的“技”之上尚有一种“道”在。以此推论,史学家理应求道才算达到其终极目的。自古以来中国史学都在承担观兴替以资治的功能,因此这一看法不难理解。

不过,当下史学其实已经基本放弃了由习史而治天下的奢望。与之对应的一个事实是,经济思维也取代历史思维成为执政者更为常见的决策习惯。同样,独断之学与考索之功也不一定有高下之别,二者更多是跟研究者的个人性情与旨趣相关。且如章氏所见,独断与考索之间自有相通之处,“以之代推而成岁功,则有相需之益;以之自封而立畛域,则有两伤之弊。”(章学诚《文史通义 答客问》)沉潜者若具备开阔的视野,其求索自然能开高明之境。反之,独断者若不肯沉潜考索而一味高谈阔论以“捕风”“捉影”自命,则其论断焉能遽以致高明?

南宋大儒陆九渊尝谓:“今天下学者,惟有两途,一途朴实,一途议论。”上世纪末余英时引用此语悼念史学家严耕望,叹“今天中国的史学界弥漫着议论,而朴实一途则空前的寂寞”。如今距离余先生所憾的“议论”时代已经过了二十多年,国内史学界的“议论”之风早已大为收敛,反过来不少研究生都在四处搜罗独家秘笈以求写出“用史料说话”的学术论文,“朴实”似乎已不再“寂寞”。但风气一开,流弊也尾随而至。有识者注意到今日学术的扁平化现象,研究生作品的学术水准与资深教授常常难较高下。与此关联的是当下学术论文评价标准问题。据笔者所见,史学界正流行以是否利用了新史料来识别论文的学术价值,其流风所及,竟至出现批评者所谓的“档案崇拜”趋势。背后恰恰反映了当前史料解读能力的普遍低下,无论处理常见史料还是独家秘笈都显得捉襟见肘,更鲜有将二者完美结合运用的学者。由此言之,今日史学最紧迫的任务恰恰不在得“道”而在得“技”。

笔者附识:此篇短评初作于2019年,彼时闻戴兄大著出版,遂索书拜读之。有感于书中所涉人事万端,史迹幽微,非久与青灯黄卷共处不足发其覆,故甚觉当作一书评,以代晚清政治史发声。初稿既成,复觉笔力不逮,遂束之高阁。昨日戴兄索之,意谓书评中所涉若干问题,可作公开讨论。急翻检之,见19、20、21三年各一版,竟无一完稿者。今日将2021年版文字稍作改动,发表于网上,供读者参考。误读之处,还望指正。——杨雄威,20230701

发表评论