闽南历代名人故事

林大志著

保生大帝在海峡两岸民众中可谓无人不知,无人不晓。传说,他原名吴夲,是宋代生活在闽南地区的民间名医,因其医德高尚,救人无数,去世后百姓便纷纷建庙奉祀,尊为医神。后来,吴本在历代不断晋封,先后获得大道真人、忠显侯、孚惠真君、保生大帝等封号,逐步实现了从神医到医神的转变。

如今,保生大帝信仰已经成为闽台等地影响广泛、历史悠久的一种民间信仰。据统计,在台湾地区,保生大帝信仰是信众最多的三大民间信仰之一,足见他在后世影响之大。

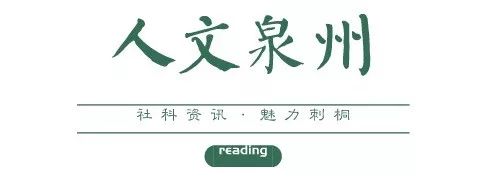

白礁慈济宫壁画

一、从神医到医神

居史料记载,吴夲生活在北宋前期,他出生于宋太宗太平兴国四年(979),卒于宋仁宗景祐三年(1036),享年58岁。吴夲出生普通人家,没有显赫的家世背景,一生未婚娶,不食荤腥,一辈子采药行医,治病救人,而且医术高明,经他医治之病,无不药到病除,时人誉之为“神医”。有关他的生平事迹,最重要的资料是两块宋代的碑记。

吴夲长期在民间行医治病,医术高超,更为难得的是,他淡治名利、医德离尚,这是他能够赢得百姓拥戴的根本原因。传说,他治病善于对症下药,而且擅长自创药方,对治疗各类顽疾,疗效显著。很快,他的高超医术给他带来广泛的声誉,四里八乡请他看病的人越来越多。如果他想靠这个发家致富,甚至求得功名利禄,恐怕都不是难事。但是,吴本生性淳朴,视名利如草芥,一心只想为民众解除病痛,不论患者身份贵贱,一概尽心诊治,对于穷苦人家甚至不收诊费。他的高尚医德令患者铭记在心,直到他去世以后,仍然怀念不已,民众自发建庙祭祀,相信他能够显灵,护佑百姓的健康,于是他慢慢变成了闽南地区百姓心中的保护神。

那么,吴本是如何成为一方神医的呢?历史上的记载颇有几分传奇色彩。传说,宋仁宗天圣年间,闽南当地有一个叫孙天锡的人,因为吃了河鱼而生病,多日不见好转,有渐成宿疾之势,于是就住到离家不远的旗山居士庵里养病。过了一个多月,有一个身穿道袍、云游四方的老者,周游到居士庵传道。这位老者自号养真老子,本姓裴,已经80多岁的年纪了,可是鹤发童颜、神采奕奕,颇有些仙风道骨。老者在道观居住,与孙天锡结识,二人也因此成为朋友。不久,居住在附近白礁的一个叫吴悟真的医生,听说了这个消息,就赶忙渡江跑来拜访裴真人。想不到,裴真人对吴悟真也非常赏识,一见他就惊叹其为“超世人”,两个人谈天论道,相见恨晚。随后,裴养真就把自己的医术以及修炼之法术都传授给了吴悟真,随后裴真人悄然离去,不知所终。在这期间,吴悟真了解到了孙天锡的病情,就主动为他医治。想不到,仅仅3天孙天锡的病情就出现好转,半个月竟然基本康复,3个月以后,身体完全复原,面色如故,身强体健。孙天锡十分感激,拿出重金酬谢吴悟真,吴悟真坚决不收,谢绝了这份酬金。从此以后,孙天锡和吴悟真成了好朋友,平日里常相来往。很多研究者和信仰者认为,这个吴悟真就是吴夲。

白礁慈济宫匾额

上面这个传说放事,出自一篇叫作《西宫檀越记》的文章,作者孙瑀。这篇文章则收录于厦市五通村(旧属泉州府同安县柳社)的《孙氏族谱》(也叫作《柳塘记》)中,这份族谐记载了孙氏一族的历代世系传承情况。按照族谱的记载,孙璃生活在北宋元祐年间,也就是北宋中后期,孙天锡是孙瑀的祖父,他写文章是为了纪念他的爷爷与吴真人的交往事迹。这样的故事寄托了后人的美好愿望,特别是对于吴夲的赞美和崇信。

那么,吴夲到底是如何从神医变为百姓崇敬的医神的呢?这同样与他治病救人的故事分不开。传说,景祐三年(1036),吴夲已经年近花甲,但他仍然每日奔忙,为四里八乡的百姓治病。农历五月初二,这天一大早,一户人家的孩子放牧摔断了手臂,家里人跑来请吴夲救治,于是他急忙赶去孩子家里,为他救治伤情。处理完毕,他谢绝了孩子父母的酬谢,只身返回。回家的路上,吴夲打算顺便去山上采些草药。在一处悬崖上长着金不换草,这种草是治疗关节痛的一味关键药材,正是他平日治病急需的草药,于是他抓着崖壁上的藤蔓,攀缘而上,仰着头采摘悬崖峭壁上的金不换草。想不到,意外发生了,他手里紧抓着的藤蔓的根被拔了出来,吴夲身体失重坠下了悬崖。不久,路过的樵夫发现了受伤的吴夲,连忙把他背回去抢救,但是吴夲终因伤势过重而去世。

由于吴夲一生为地方百姓诊病,济世救民,医德高尚,赢得了众多百姓的爱戴和景仰,他去世后,大家对他十分怀念,闽南当地的百姓自发捐款,在他的家乡盖了一座龙湫庵,以此纪念。从这以后,吴夲的影响越来越大,各地民众纷纷建庙,祀奉吴夲的神像,吴夲便逐渐从一位闽南名医变成了医神。

二、从忠显侯到保生大帝

吴夲的名字现在有一些争议。“夲”这个字比较少见,读音为tao,声调阴平。在《说文解字》这本字书里,这个字的意思解作“进趣也”,就是快步前进的意思。但是,有些学者认为他的名字应该是“吴本”,“吴夲”是后人误传的结果。持这个主张的主要依据有两点:一是大多数当前可见的地方志将其名记载为“吴本”;二是他有个弟弟,名字叫吴根,兄弟二人合起来就是“根本”。这两个依据听起来也不无道理,或许他真的叫“吴本”,然而这个主张也未必完全可信,因为这些地方志大多都是清代的刊本,保生大帝则是北宋前期的人,依据这些文献来证实这个问题,证据的可靠性不足。当前,就社会公众来讲,大家称呼保生大帝的本名还是以“吴夲”占据主流,包括台湾地区也是如此,大体有一点约定俗成的意思,因此本书暂取“吴夲”一说。

吴夲去世以后,最初是没有封号的,他被后人尊称为“保生大帝”,经历了一个比较漫长的过程。

青礁慈济宫壁照

最初,对吴夲的祭祀活动是当地民众自发的行为,大家在他的故乡修建小祠,供奉他的神像,定时祭拜。然而,古时候,朝廷禁止私人随意立祠,立祠必须经过官方的许可。随着吴夲祠的影响逐渐扩大,当地百姓就希望能够为它取得一个合法的“身份”,于是他们就通过家族的关系,拜托在朝中做官的漳州人颜师鲁,请他帮忙上奏朝廷,不久便顺利取得了朝廷的许可,准予建祠。据记载,这是发生在南宋初期的事。过了几十年,大家又用类似的方法,请求朝廷赐予庙额,同样获得成功,吴夲祠得到朝廷所赐“慈济”的庙额。从此,吴夲祠开始正式被称为“慈济宫”了。后来,吴夲又陆续获得了忠显侯、英惠侯的封号,到了南宋末年,吴夲的封号已累加为“孚惠妙道普祐真君”八个字。总体而言,历朝历代不断为吴夲恩赐加封,各种封号累计多达十几种,包括忠显侯、慈济真人、英惠侯、灵护侯、妙道真君、孚惠真人、保生大帝,等等,不一而足。更多时候,民间俗称他为大道公。

青礁慈济宫内景

一般认为,吴夲是在明代获得了保生大帝的封号,而获封的具体时间,各种文献记载不一致,有说明代末年的,有说明代前期的,现在已经无法准确查证。

至于吴夲获得保生大帝封号的经过,也有一些动人的传说。据说,这是吴夲为明代皇后医治乳疾后所得。明成祖永乐年间,文皇后患了乳疾,宫中太医束手无策,没办法皇帝只好刊出皇榜,征寻天下名医。碰巧吴夲得知了这件事,便化身为游方道士,从上界来到凡间,揭下皇榜,应征入宫。但是,古时候男女授受不亲,何况是一朝皇后,所以吴夲不能亲自察看皇后的身体。吴夲表示他不需要与皇后见面,只要在门外悬以丝线,便可诊断病情。宫里人起初不相信,为了试探他的医术水平,就先让内侍宫女把丝线系在一只猫的身上。吴本听诊之后,感觉脉象异常,于是禀告说,从脉象看是猫的脉搏。宫里又让侍女把丝线系到门环上,吴本诊后说,这是金属的声音,绝非人的脉象。皇后见多次试探,都能被这位道士识破,相信遇到了神医,便把丝线系到了自己的乳房上。吴本听诊之后说:“这是乳疾,必须用灸才可见效,如果不方便,他可以在屏风外悬线施治。”皇后听罢答应诊治,经过吴夲的治疗,皇后的病很快就痊愈了。太子心里十分感激,要对他重金酬谢,加官晋爵,想不到道士坚辞不受,化鹤飞去。太子如梦方醒,知道遇到了神医,心里一直记挂着这件事,等他登基做皇帝之后,即派人携带龙袍一袭,入闽敕封吴夲为“保生大帝”,封号的全称叫作“恩主吴天金阙御史慈济医灵妙道真君万寿无极保生大帝”,“保生大帝”的封号至此确立,并且逐渐流传开来,广为人知。

这个故事充满了传奇的色彩,寄寓了后世信众对吴夲医术的崇信之情。

同时需要指出的是,吴夲身后的这么多封号,不一定都是朝廷正式敕封的,一部分很可能是民间百姓自发的行为。大家出于内心的信仰和善意,附会其为朝廷颁赐所得,通过口口相传,或记述为书面文献,逐步宣扬传播,从而强化了吴夲在社会中的地位和影响。有些研究者认为,包括“保生大帝”这一封号,或许也是民间的私谥。无疑,这种情况的可能性也不小,因为从现存的各类官方文献中并没有看到朝廷对其敕封的记载,可以见到的相关记载,都不是正史等官方文献,这些记载的时间也比较靠后。

这类情况在民间信仰体系中并不罕见,特别是在那些源出于平民阶层普通人家的神祇中,这类情况就更为普遍,妈祖信仰也是如此。传说她原名林默,是家里的小女儿,莆田人,然而她的事迹、身世能够有可靠文献所证实的部分则非常有限,很多事迹只是民间传说。这一点对于后世的信众来说已然并非关注的核心问题,大家关注的是作为神灵而敬信的妈祖,而不再是作为渔家女儿的林默。

换言之,这些平民人士在后人世代崇信奉祀的过程中,已经完成了从人到神的身份转换,围绕在这位神灵身上的种种事迹逐渐演化、逐渐丰满,有关他们原本作为“人”的那些真实经历往往退居其次,作为“神”的传说和信仰则成为大众传播、关注的主体。这一点在吴夲身上同样如此:吴夲不再是凡间的普通人,他变成了仙界的保生大帝。

白礁慈济宫文保碑

由于年代久远,如果不从事专门研究,吴夲的生平事迹已经无法被还原和知晓。当然,有兴趣的读者可以关注以下几种文献:一种是南宋杨志的《慈济宫碑记》,传为青礁东宫所作;一种是南宋庄夏的《慈济宫碑记》,传为白礁西宫所作。这两块碑早已不存,清代乾隆年间的《海澄县志》收录了碑文,可以参考阅读。另外,南宋闽籍文学家刘克庄曾经写过一篇文章,题为《龙溪蔡德容道院》,记载了龙溪人蔡德容奉祀吴真人的事迹。一般认为,这几种文献年代较早,是相对可信的史料文献。

三、保生大帝的神话传说

正是由于这一民间信仰的逐步发展,神医吴夲变成了保生大帝,成了闽南地区家喻户晓的神灵,在各地流传着许多神话传说。传说,吴夲出生之时很不平凡,诞辰之日就发生了很多神奇的异象。吴夲的父母品德高尚、正直诚信,他的父亲名叫吴通,一辈子乐善好施,宽厚待人,母亲黄氏贤淑知礼,勤俭持家,他们的德行感动了上苍。一天晚上,黄氏做了一个梦,梦见自己吞下了一只白龟,醒来以后就怀上了胎儿。即将分娩时,黄氏恍惚看到长素道人、南陵使者与北斗星君护送一童子来到,对她说:“紫微神人来了!”到了3月15日辰时,黄氏顺利产下一子。黄氏生产之时,吴家庭院紫气充塞,布满祥云,异香经久不散,邻居们见到这一情景,都十分惊讶,认为这孩子长大后一定是个不同凡响的人物。

还有传说吴夲的医术是由西王母所传授。吴夲17岁那年,有一天在外游历,路上偶然遇到一位衣着怪异之人,撑着一只木筏,邀请他同行。吴夲很爽快地就答应了,他登上木筏,和同伴一起畅游名山胜水。两人一路走走停停,某一天,忽然发现竟然来到了昆仑山,四处望去,只见峰峦叠嶂、巍峨险峻。吴夲和同伴登上峰顶,发现原来这里是西王母的仙宫。几日后,西王母在昆仑山上接见了吴夲,并且把神方医术和驱邪法术传授给他。吴本获得了西王母的真传,医术大为长进。学成之后,吴夲回到家乡,他时刻牢记西王母的教海,心系百姓疾苦,一边救世济人,一边继续修炼,在青礁一带筑灶炼丹,悬壶济世。直到现在,在青礁慈济宫的山峦背后,还可以看到一些修炼所用的丹灶、药井的遗迹,人们说,那就是当年吴夺修炼留下来的古迹。

青礁慈济宫祖庙内景

传说吴夲成为神医之后,当地的许多达官显贵也都想巴结他,一天,官府大老爷举办生日宴席,专门派人抬着轿子去接他赴宴。吴夲回复称要忙着给乡亲治病,很遗憾无法前往。这时,一个衣衫破烂的农民气喘吁吁地跑来,说他的儿子被毒蛇咬伤,请吴夲前往救治,吴本二话不说,连忙背上药箱,赶去施救。回家的路上,他照例要去山里采药,同安县姓江的县令以及黄医官、郑仙姑等地方名流,也都急忙跟着他上山来,想借机学几种秘方,以求升官发财。吴夺在山间崖壁上摘下一株小草,茎节上带着金色的小花,他指着小草的断茎,说这种草百姓俗称“乳仔草”,读书人叫它“状元插金花”。但是,它的价值不在于“状元插金花”,不在于功名利禄、升官发财,它的价值在于对治疗痢疾有奇效。那些跟随上山的官老爷们听了都面面相觑、若有所思。

白礁慈济宫内匾额

传说吴夲不仅擅长治病救人,还会使用法力救济灾民,驱魔逐邪。传说有一年夏天大旱,漳、泉两郡受灾,百姓苦于饥荒,饿殍遍地。吴夲急百姓之所急,施展法术调集粮米,他安抚大家说,10天之内就会有运粮船到达。在大家半信半疑之中,粮船果然按时来到,吴夲将粮食无偿分给饥民,当地百姓得以度过饥荒。没想到,祸不单行,第二年漳泉一带又有魔王降灾,瘴疫横行,百姓染疫而死者众多,吴夲为救民于水火,带领弟子登台作法,他施展神力,召来神兵驱鬼送瘟,降魔救民,当地百姓因此得以度过灾疫之年。

这些神话传说广为流传,寄托着后世百姓对神医吴夺的怀念和景仰,随着岁月的迁延,进一步演变为民间信仰和神灵崇拜。

四、保生大帝民间信仰:闽南人的保护神

如今,保生大帝信仰已经演变为一种重要的民间信仰,在各地广泛流传,在海峡两岸及世界各地都有不少信徒。由于吴夲获得了朝廷颁赐的“慈济”庙额,现在奉祀保生大帝的庙宇大多称为“慈济宫”。这些信俗活动的开展往往离不开慈济宫庙,这就不得不先说一下慈济东宫和西宫的故事。

现在,奉祀保生大帝的祖宫有两座,一座是慈济西宫,位于漳州市角美镇一带,地点在白礁村,有时也被简称为白礁西宫;一座是慈济东宫,位于厦门市海沧区一带,地点在青礁村,有时也被简称为青礁东宫。因为,从地理位置来看,白礁在西,青礁在东,所以白礁这个叫西宫,青礁这个叫东宫,两座祖宫距离很近,直线距离仅有两三公里。简明易记就是一句话:“白礁在漳州,青礁在厦门。”

但具体情况又并非这么简单。古时候,两座宫庙的行政区划归属恰恰相反,白礁属于泉州,青礁属于漳州;两地同属闽南,却分属两府,白礁隶属泉州府同安县,青礁隶属漳州府海澄县(部分时期为龙溪县)。厦门在那个时候还不是独立的平级单位,多数地区属于泉州府管辖。由于古今的巨大变化,两宫归属一事模糊不清、众说纷纭。两座祖宫于2008年一同入选国家级非物质文化遗产名录,遗产项目叫作保生大帝信俗。

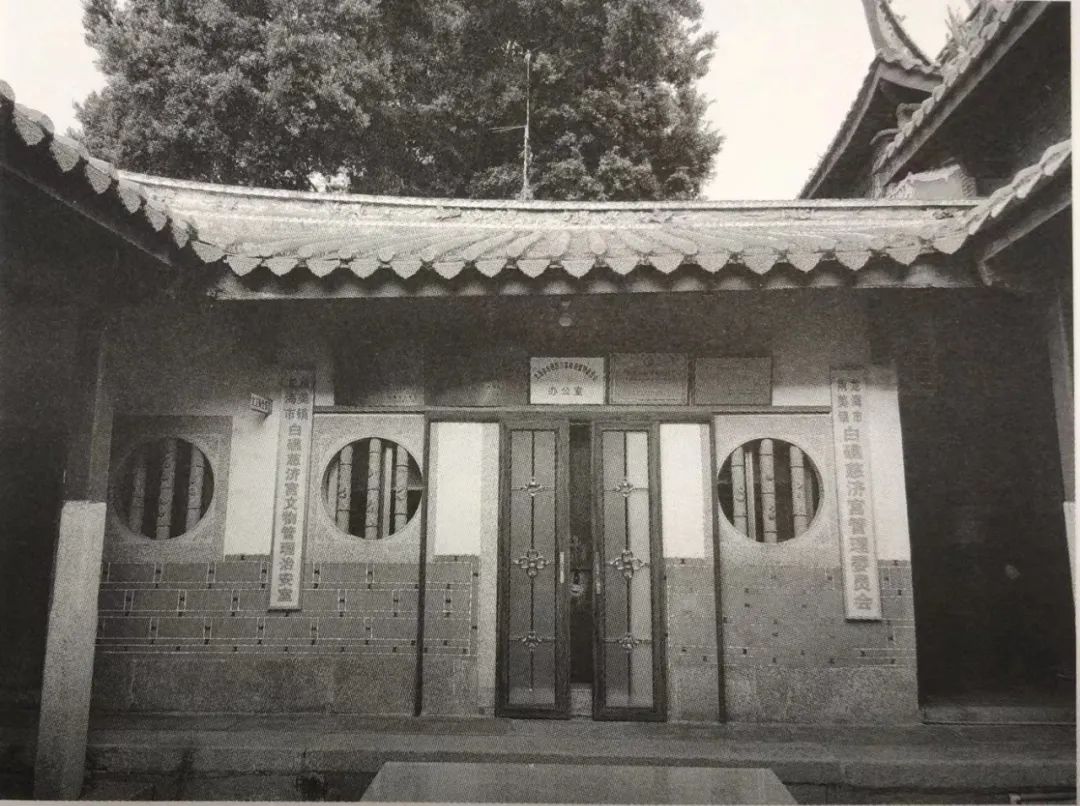

白礁慈济宫

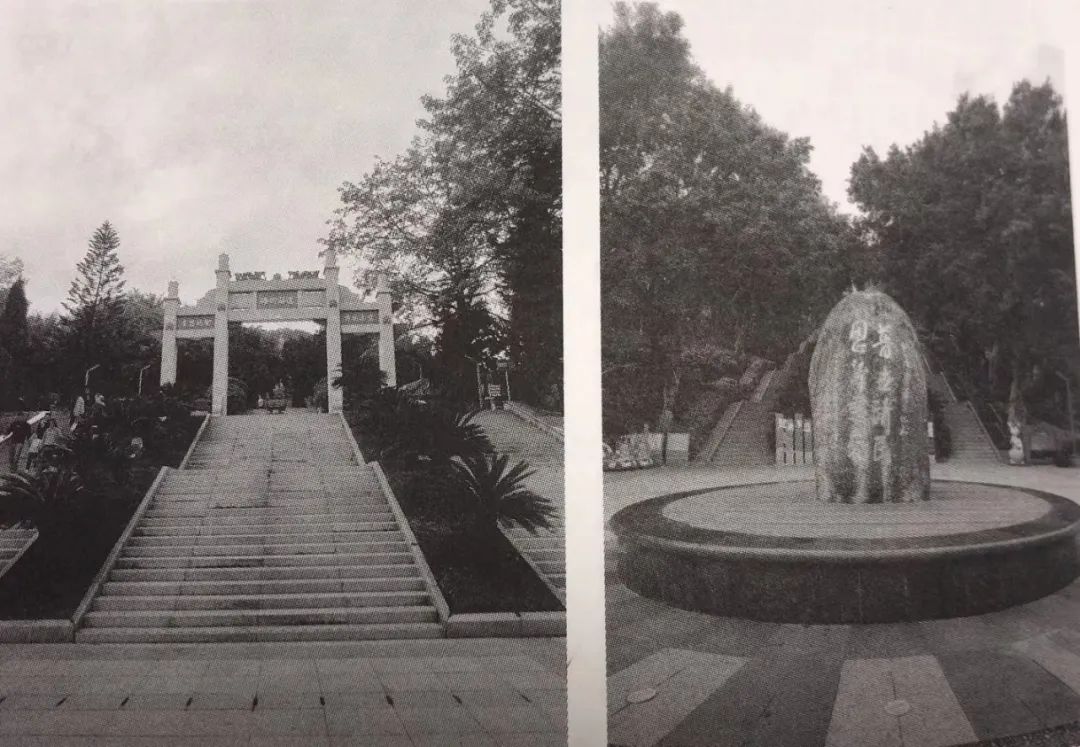

青礁慈济宫

现在,保生大帝信仰在海内外影响很大,每年世界各地都会举办规模宏大的祭祀和庆典活动,特别是福建闽南地区、台湾地区以及东南亚部分地区最为盛行,这些活动慢慢演变为地方特色文化的重要组成部分。

进香和巡游是保生大帝信俗体系中的主要特色活动。如今,世界各地的保生大帝宫庙据说有上千座,这些宫庙都以青礁、白礁的慈济宫为祖庙,而他们的宫庙则是分灵庙。每到农历新年之后,特别是春季时节,闽南、大陆其他地区、台湾、东南亚等各地的保生大帝宫庙都要组织规模不小的进香团,虔诚地抬着他们的保生大帝神像,返回两座祖宫进香谒祖。由于保生大帝的诞辰日为三月十五日,所以每到这个时候,进香活动最为盛大和热闹,信众们穿上节日的盛装,抬着各自宫庙的神像,神情眉眼之间满怀虔诚的敬意,排着整齐的队伍行进。一时间,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,大家都祈祷着心中的神明保佑地方百姓健康平安。周围四里八乡的父老乡亲、远道而来的游客、连同进香的信徒们,还有借此摆摊做生意的人们,大家齐聚一地,共同庆祝保生大帝的诞辰,广场一瞬间变成民众狂欢的乐土、欢乐的海洋。在保生大帝信仰的发展过程中,各地还形成了一些独具特色的民间习俗,近年来,这些信俗活动更逐步发展为了地方特色文化活动。例如晋江深沪镇信徒的坐眼仪式,南安市丰州镇应魁慈济宫的庙里扶乩的习俗,都有各自的特点。德化县丁乾村大卿宫的信徒则有“做龟”的习俗,每年保生大帝诞辰时,他们总要用糯米做只大龟来祭祀保生大帝。不仅如此,各地政府现在也常常举办一些文化节,来促进地方文化事业的发展,保生慈济文化节等活动也是这些文化节中的一种。有了政府的组织,活动的内容也更加丰富,活动的性质也从单纯的民俗活动逐步演变,成为富于特色的地方文化节日,这对丰富地方文化,提升地方文化影响力,扩大保生大帝信仰的影响都具有积极的促进作用。

白礁慈济宫管委会

在我国台湾地区,保生大帝的信仰影响也非常广泛,信众、庙宇遍布全台,祭祀庆典等活动不断。据统计,台湾地区的保生大帝宫庙多达近400座。基于这一共同的信仰,两岸民众的互动往来越来越多,两岸的交流合作也得到加强。古时候,大陆百姓移民到台湾只能依靠渡船,台湾海峡水深浪高,台湾岛内则处于早期荒蛮时期,瘴气瘟疫横行,这些移民往往携带保生大帝宫庙的香火、神像一同过台,希望神明保佑,祈求好运和安康。同样,大陆和台湾的百姓下南洋也会带上一包保生大帝的香火,一到客居地,就供祀家中,祈佑平安,有条件的就慢慢建起新的宫庙奉祀祭拜。就这样,保生大帝逐渐成为海内外闽南人共同的精神寄托。

青礁慈济宫新春活动

海峡两岸的这一共同信仰,拉近了双方心灵上的距离,增进了双方情感上的亲近。台湾地区各地信众每年也会举办许多类似的民俗文化活动,来表达对保生大帝的景仰之情,活动的内容细节虽然不完全一样,但是民众对神明的虔诚之心、活动的内容程式、活动气氛的庄重与热闹,这些基本要素则具有完全一致的特点。这一共同的信仰也令两岸百姓的来往更为密切、交流更多。近几十年来,每到保生大帝诞辰之日,台湾地区都会有大批信众赶回闽南,他们组成一个个进香团,到慈济祖宫进香朝拜。与此同时,大陆的慈济祖宫由于受到台湾信众的邀请,也多次组团到台湾,护送祖宫的神像到台湾各地巡游,每到一地,都得到台湾信众的热情接待和虔诚膜拜。这些交流活动在增进两岸民众感情的同时,也更加充分说明了两岸同根同源的历史文化根脉。这些持续性的民间交流活动,对于增加两岸同胞的互信,促进两岸和平统一无疑具有正向的推动作用。

五、结语

保生大帝信仰发端于闽南漳泉交界地带,随着影响的不断扩大以及移民的迁徙,逐步流传到福建、台湾、东南亚各地,成为具有鲜明地域特色、影响广泛的民间信仰。如今,它也是一项重要文化活动,对丰富地方文化事业、促进社会和谐、推动两岸和平进程,都具有深远而积极的意义。

青礁慈济宫祖庙

—END—

你点的每个赞,我都认真当成了喜欢

发表评论