昆明梁林故居

被列为市级文物保护单位的梁林故居,到处留下了岁月的痕迹。

梁林故居到处留下了岁月的痕迹。

谈到梁思成、林徽因夫妇,国人总是津津乐道,除了对二人大师风范的仰慕之外,更有对才子佳人美丽爱情故事的倾慕。

梁思成、林徽因夫妇作为我国著名的建筑学家,曾为中国历史文化的保护做出过巨大贡献。他们设计过许多建筑,却只有一座是为他们自己而建。这座建筑,就在昆明。

近日,北京的梁林故居因遭到“维修性拆除”而引发舆论极大关注之时,又有多少人还记得二人在昆明留下的这处旧居?

2月14日至17日,记者实地探访梁思成、林徽因夫妇在昆明的旧居,目击这座受文物部门保护的住宅,所面临的种种问题。

被砖墙封锁在记忆之外的故居

2月14日,盘龙区龙泉街道办宝云社区棕皮营。梁思成、林徽因在昆明的故居就在这里。

这里是一个地处昆明北郊的典型的城乡结合部,村口直通公路,公路通往市中心。进入城中村,大大小小的超市、饭店等沿着村中巷道一字排开,一些小摊贩在路边支起摊位,高声叫卖。这里的巷道很窄,人流量却不小,不少操着外地口音的人来来往往。沿途一路打听,却无收获。也许是外来的租住户较多的原因,没人知道“梁林故居”的具体位置。

终于,村里一位上了年纪的老人指着一个方向告诉我们:“那里的院子,好像是什么名人住过的地方。”

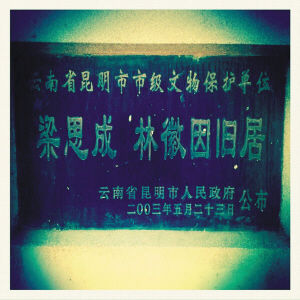

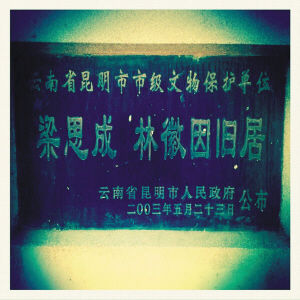

老人说的“那个院子”,位于村中一角,在四周楼房的逼仄下,很不起眼。这是一座被一圈低矮砖墙包围着的院落。土黄色围墙外面,有一处墙体被特意刷成白色,镶嵌了一块碑,碑上清晰地标注着“梁思成林徽因旧居 昆明市市级文物保护单位”。

这里,就是梁思成、林徽因在昆明期间生活的住所。

“梁林故居”的大门紧锁,斑驳的铁门上布满了灰尘,一条小狗旁若无人般地从门下的缝隙处钻了进去,一去不回。途经此地的村民对这处身边的文物级宅子,也是目不斜视。几个路过的人说,这里早就没人住了,像是废弃了好几年了。

宅子里面是什么情况?记者设法进入了院落,借助专业相机的帮助,在仅是观瞻的前提下,才得以近距离接触这所曾经的大师故居。

从故居大门处进入,正对大门的是一片高矮不一的花花草草。因为长时间无人打理的缘故,有些花草看起来已经枯萎多时,显出衰败的迹象。大门右侧即是房屋,由一条小石头铺就的路引去。

这是两排呈面对面排列的房子,白墙青瓦,其中一排房屋的高度明显高于另一排。在较高那排房屋的一侧,一间看不到任何进出口且高度略低的小屋与较高的那排房屋紧紧相拥。房屋的门窗全部上锁,全木制的房门和灰色塑料窗户将屋内的一切严严实实地遮挡起来。较高一侧房屋上的那一排门窗上的玻璃有些已经破损,透过漏洞,可以隐约看清屋里的一些内部细节。

从该处房屋的正门进去,是一间类似客厅的所在,右手边应该是卧室,卧室尽头设有一扇房门,想必从那里就可进入与较高的这排房屋紧靠着的那间略低的房屋。

查阅资料后,我们得知,面前高度较高的这排房屋即为主屋,而对面高度较低的那排,则为附属房,包括柴房、厨房、佣人房等。而那间与主屋紧靠着的屋子,就是当初梁思成、林徽因为金岳霖而特意加盖的。

当年,在房屋建好之后,林徽因在给友人的信中提到:“我们正在一个新建的农舍里安下家来。它位于昆明东北八公里处的一个小村边上。风景优美而没有军事目标……出人意料地,这所房子花了比原先告诉我们的高三倍的价钱,所以把我们原来就不多的积蓄都耗尽了,使思成处在一种可笑的窘迫之中……以至最后不得不为争取每一块木板、每一块砖,乃至每一根钉子而奋斗……”

据史料记载,这处居所是梁思成、林徽因两位建筑大师一生中,唯一为他们自己而设计并亲手建造而成的房屋。

无人能联系上故居的现任主人

1938年1月,梁思成、林徽因夫妇为躲避战乱来到昆明。眼看战争一时无法结束,二人便借用当地一位名叫李荫村的村民的土地,用以建盖房屋。双方约定,一旦战争结束,所建房屋无偿归李家所有。

梁思成、林徽因夫妇的房屋于1939年年中开工,至1940年春建成,面积80平方米左右,三间住房坐西朝东,两间附属用房坐东朝西,中间隔着一条通道,自然地形成了一个小庭院。二人亲自运料,做木工和泥瓦工,还因建房欠下了债务。但是,房屋建盖完成后,梁思成、林徽因夫妇只在房屋里居住了短短的8个月,就离开了昆明。

此后,长达半个多世纪的时间里,因为各种各样的原因,这处颇具意义的宅子,一直未得到应有的重视,饱经风雨的小屋逐渐破败不堪。直到2003年5月23日,昆明市人民政府正式公布“梁思成林徽因旧居”为昆明市市级文物保护单位。次年7月底,“梁思成林徽因旧居”主体房屋的修缮工作通过验收。

可以推测,在这段时间内,昆明的文物保护等部门与“梁林故居”的房主是有过直接联系的。然而,在记者持续数日采访期间,“梁林故居”的大门却一直紧锁。多位村民回忆,“梁林故居”的房主很早以前就不在此居住了。

“可能四五年前就不在这住了吧。我们也联系不上房主。”谈到“梁林故居”目前的房屋产权拥有者,棕皮营村支书谢永祥说,他只记得那人名叫顾

彪,不是棕皮营本村的人。而早在四五年前,这位顾姓房主就已不再居住于此了。

谢永祥说,为了保证“梁林故居”的安全,村里一直都安排联防队员对故居四周进行安全巡查。他清楚地记得,前段时间,曾经有领导来到棕皮营,目的就是为了查看“梁林故居”的保护现状。可是,当提前得知消息的谢永祥派人四处联系顾姓房主时,情况却令他挠头——房主怎么也联系不上了。说起这事,谢永祥还很不悦。他觉得房主无缘无故消失,是不负责任的表现。

都市时报记者走访了数十名村民,寻求“梁林故居”房主的联系方式,一无所获。当我们找到龙泉街道办事处时,工作人员得知是来询问有关“梁林故居”房主的,除了同样表示“无法取得联系”,也告诉了我们那次“领导前来查看”的事。

这处故居虽然已是市级文物保护单位,但据盘龙区文物管理所介绍,根据属地管理的原则,“梁林故居”的日常监督管理仍然由区文物管理所负责。然而,区文物管理所也无法与“梁林故居”的房主取得联系——这就是说,目前能找到的所有单位,都无法联系上“梁林故居”的所有人。

“下一步怎么做,还需进一步考虑”

昆明市文化广播电视体育局文物处的工作人员表示,各名人故居的产权性质不同,有的是国有产权,有的是非国有产权。日常管理中,文物管理单位要求使用单位和使用人谁使用,就由谁负责维修和保护。

“这种联系不上名人故居的私人产权者的情况,曾经也出现过。我们一直要求属地文管单位加强与故居使用单位和使用人的联系,尽量避免出现这种情况。”工作人员坦承,这种情况的出现,或许与当事人家庭搬迁、工作变动、联系方式更改等各种因素有关。

田凡,昆明市盘龙区文物管理所所长。对于目前产权仍属私人的文物保护单位——梁思成林徽因旧居,他的言语中透着无奈。

田凡说,不久前,一些从各地远道而来的文物保护专家齐聚昆明,来查看昆明“梁林故居”的现状。然而,虽然专家已经抵昆,但田凡四处打听,还是无法联系上“梁林故居”的房主。那件事让他至今难以释怀。然而,面对产权属于私人的“文保单位”,文物管理所目前能做的,也仅仅是保证这些“文保单位”不被破坏。除此之外,文物管理所甚至无法要求房主对文物管理工作予以配合。

“梁林故居”的房主早前接受媒体采访时曾表示,在2003年房子被确定为“昆明市市级文物保护单位”后,次年曾被文物部门予以修缮,但此后却未给予任何维修补助,所以,没有考虑过房屋将来的维护和修缮问题。

记者采访期间,发现在“梁林故居”的围墙外面,张贴着落款为盘龙区文物管理所的一纸通知。通知是2011年2月发出的,内容大意是“为了配合昆明市的旧城改造和轻轨建设,同时做到优秀历史文化的传承和保护,做好梁思成林徽因旧居的长远保护规划,请房主见到本通知后,速与盘龙区文物管理所联系”,并留有田凡本人的联系电话。如今,一年过去了,房主依旧无法联系上。

“如果房主迟迟不露面,我们就任由文物保护单位处在一种无人照料的情况下,日益衰败下去吗?作为文物管理部门,是否会考虑收购私人产权的房屋?”出于对“梁林故居”这个文物保护单位现状的担忧,我们将此问题抛给了田凡。

“暂时来看,确实没有更好的解决办法,而且,我们也没有收购的能力。”田凡说,作为文物管理部门,绝不会对故居的现状听之任之。但至于下一步具体怎么做,“还需进一步考虑”。

“梁林故居”故居所在地棕皮营村的支书谢永祥表示,目前能做到的唯一一点,就是保证“梁林故居”的安全。“除了联防队员的日常巡查外,我们也不知道,到底我们还能做些什么。”

“有主”名人故居失修现象并非个案

无独有偶。紧邻棕皮营的司家营61号,是朱自清、闻一多的故居。但在都市时报记者采访期间,故居大门一直紧锁。虽然多方设法联系屋主,依旧未能入内一观。

在与村里人的交谈中,有人善意地提醒我们:“不是我故意在说些什么,你们真要想进去看看,起码得给房主包个红包,或者提点水果。不然,人家不会愿意过来给你开门的。”据此人说,一段时间以来,不断有官员、专家、教师和学生络绎不绝地前来参观故居,来时,或多或少都会给房主司兰英带点红包或是礼品。这给他们留下了一个印象:红包或者礼品才是得以进入参观的“敲门砖”。这一点也反映出,后人对于已故大师曾经居住的地方,有着别样的尊敬。

与“梁林故居”房主的抱怨类似,2009年,司兰英在接受媒体采访时,也曾抱怨“除了2007年因屋顶漏雨,盘龙区文物管理所拨了4000元修缮屋顶外,政府就再也不管了,也不给钱重新维修”。

司家营村支书晋平珍告诉我们,司兰英现在已是60多岁的老人了,由于身体等原因,目前已搬离老房。“这个老房子已经不能住人了,这些天,一直也没见有人进去过。”附近的租户介绍,这栋老房子天天都是大门紧锁。

与“梁林故居”所在地棕皮营同属龙泉街道办辖区的龙头村中,还有冯友兰的故居——龙头村弥陀寺。2010年7月28日,为了寻访西南联大知名教授的故居,来自北大、清华、南开与云南师大的学生,就在这里聆听着带队老师的教诲,感触着昔日大师们的人格风范。

今天,大师的故居留给人们的印象,几栋显出破败之相的老房子,坐落在一圈用砖块搭建的围墙之内。这种景象与一旁的一栋光鲜亮丽的现代建筑,形成了鲜明的对比。有村民告诉我们,自从政府部门砌起围墙把这里挡起来之后,迄今两三年时间过去了,一直原封未动。

2011年5月16日,昆明市举行了《昆明市名人故(旧)居保护暂行办法(征求意见稿)》听证会。这份征求意见稿介绍,昆明现有名人故居32项,其中国有产权的26项,非国有产权6项。这32项中,保护状况良好的有23项,正在修缮的有3项,4项处于保存一般,2项保存较差。此外,新发现和尚待考证和确认的名人故居有30项。这份征求意见稿还同时规定:“国有名人故居的维修由使用单位负责,非国有名人故居的修缮由所有人负责。所有人不具有修缮能力的,当地政府应当给予帮助。”

最近几天,昆明市为纪念聂耳诞辰100周年,举行了各种各样的活动。修葺一新开放已经半年多时间的聂耳故居,“每天接待游客500人次”。

掩映在昆明北郊村中一角的名人故居,不应被遗忘。它们也值得人们关注,值得保护。

刘钊

发表评论