新

年

快

乐

——开篇的话

武平,地处闽粤赣边,人杰地灵,历史悠久,是千年古县,客家祖地,红色苏区;是客家人的主要聚集地之一,是闽粤赣边客家经济文化交流中心。

梁野山,武平的象征,武平人心中的圣山,千百年的风霜雨雪铸就了武平的古代文明。平川河,是武平人的母亲河,是武平人类的发祥地,是武平文明的摇篮,孕育了世世代代的武平客家儿女。在梁野山、平川河这个大自然的宝库里,留下了许多不朽的诗篇,传颂着许多武平客家和客家人发展的动人故事。

勤劳勇敢的武平人发扬客家人的崇文尚武、耕读传家、艰苦创业、拼搏进取精神,历代文风蔚起,名儒踵至,涌现了不少放达潇洒的风云人物。外地来武名士,如南海王织、葛玄、李纲、王阳明、俞大猷等。宋、元、明、清武平有文、武进士20人,近200名文、武举人。还涌现了刘隆、刘光第、王琼、李灿、林宝树、定光佛、何大郎、何仙姑等著名古代历史人物。这些历史人物,贯穿着武平数千年的文明发展史,积淀厚重、丰富多彩、深入民众,影响深远,彰显武平独特的瑰丽色彩。

往事越千年,知史而明志。为展现武平古代历史人物风采,展示武平干年古邑风貌,《武平客家》推出“武平古代历史人物”系列介绍栏目,以宣传武平客家英豪,粱野骄子,弘扬先辈,激励后人。欢迎大家积极参与,踊跃投稿。

汉初南海王和他的王国

林永芳

距今2218年前(公元前195年),阳春三月,正好是汉高祖刘邦驾崩前一个月,他下发了一份诏书,说:“南武侯织这个人呢,他和闽越王无诸一样,也是越国王族的后裔,现在,我宣布,立他为南海王!”(班固《前汉书·高帝纪》:十二年三月,“诏曰,南武侯织,亦粤之世也,立以为南海王。”)

就这样,闽越国的南武侯,一个名叫织的人,成了南海王;而福建这片土地上,除了闽越国,也就增加了一个小诸侯国,叫做南海国。

这可是闽西历史上从古到今仅有的一个诸侯国,而“织”就是闽西历史上唯一的诸侯王。

而根据史书记载和推断,学者研究认为,这个南海国,它的都城,就在今天的武平县境内。众所周知,武平是千年古县、纯客家县。从北宋太宗淳化五年(公元994年)建县至今,已有接近1030年历史。可武平的文明史却远远不止1030年。事实上,很多人不知道,早在3万年前就有古人类在这片土地上活动,到了西汉初年,武平更是成为南海国都城所在地。

那么,这个南海王织是谁呢?

一、战功赫赫,站队正确,被封为侯

南海王姓驺,名字叫织,诏书里面说了,是越王勾践的后裔。那么问题来了,越王勾践明明姓“姒”,为什么他的后代却姓“驺”了呢?那是因为,被秦始皇改了。

我们都知道越王勾践卧薪尝胆谋求国家民族复兴的故事,后来,越国称霸后过了100多年,就被楚国灭掉了。这时,越国最后一任君主无强还姓姒,此后越国的王族从浙江一带向南逃亡,逃到福建广东一带,跟当地的一些少数民族被合称为百越。等到秦始皇统一中国,也平定了流亡的越国,之后就把越国王族赐姓“驺”。姒是著名的上古八大姓(姬、姚、妫、姒、姜、嬴、姞、妘)之一,是一个古老高贵的姓氏,处处彰显着家族的光荣传统;而驺的意思则是驯服的良驹(你是一匹被我收服了的好马)。这显然是一种侮辱性的“赐姓”。

言归正传,刘邦册封南海王的这份诏书里面说得很清楚了,织在被封为南海王之前,已经是南武侯了。按照当时的制度,要被封为侯,特别是他又不姓刘,不是刘家皇族子弟,必须立下赫赫战功才可以封侯。

那么织立下的是什么战功呢?他跟随闽越王无诸率兵北上,一次又一次地帮助刘邦争天下。

第一次,是加入刘邦的队伍,灭了秦朝。秦末陈胜吴广起义,各地反秦武装纷纷起来响应。闽越无诸因为“秦夺其地,使其社稷不得血食”,也率领队伍投奔刘邦手下的鄱阳令吴芮,“从诸侯灭秦”。陈胜吴广起义失败后,项羽刘邦队伍成为反秦的两支主力军,无诸就率领闽中甲兵追随刘邦入武关(今陕西商洛西南),战蓝田,攻析、郦,直捣咸阳。闽中甲兵“以阻悍称”。可是,秦朝灭亡之后,项羽主持分封诸侯,他考虑到楚越两国向来有仇,对于这次反秦斗争中建立了巨大功勋的闽越军队领袖无诸以及他手下的重要将领比如织等等一概视而不见,就是不封王也不封侯。闽越军官兵对此非常愤慨。但暂时也无可奈何。

第二次,是在楚汉相争的战争中,织和他的族人再次站到了刘邦一边,帮助刘邦消灭项羽。这倒不一定是织有多么聪明,你想想啊,越国是被楚国灭掉的,敌人的敌人就是朋友,国仇家恨,身为越国王族后裔,他们不帮刘邦,难道去帮大仇人楚国人吗?楚人不但是当初消灭越国、害得越人无家可归、流落南方蛮荒丛林的罪魁祸首,而且现在人家流血牺牲、奋勇杀敌,立下汗马功劳之后又是楚人项羽压制着越人,一次次迫害越人。所以,必须帮助刘邦消灭项羽。

就这样,织和他的族人一次次站队正确,或者说歪打正着,在刘邦打败项羽、平定天下的过程中一不小心就立下赫赫战功。于是,刘邦建立汉朝之后,无诸被重新立为闽越王,织就被封为南武侯。

论功行赏,刘邦看起来比项羽开明多了,慷慨多了。其实他内心深处也是不愿意把异姓人士封为王侯。但因织的功劳太大了,加上当时汉初的形势,不封侯都说不过去。

要是只做南武侯,不当南海王,也许织和他的族人不至于这么快就招来灭顶之灾。可没办法啊,大汉朝廷当时的政治格局需要他来当这个南海王啊,他并没有别的选择。

二、升格封王,实力薄弱,处境尴尬

刘邦把织升格为南海王,一开始就没安什么好心。一次次遭遇异姓王的背叛,为了平叛一次次征战,换谁当皇帝都会头疼。为了心目中的长治久安,他内心深处根本不信任异姓诸侯王,不想封除了刘氏子弟之外的任何其他人为王。只是汉朝刚刚建立,力量还比较薄弱,没法四面出击,所以暂时对北方的匈奴采取和亲政策,对南方的少数民族诸侯国采取怀柔政策,好腾出手来先对付身边几个实力雄厚、功高震主的功臣,比如韩信、英布、彭越之类。

册封南海王,是为了削弱闽越国和南越国,同时在闽越国和南越国之间掺砂子。用现在的流行语来说,是为了下一盘更大的棋。所以,最要紧的是得为将来灭掉这几个异姓诸侯国埋好伏笔——怎样才能做到这一点呢?假如你是刘邦,你要怎么做?

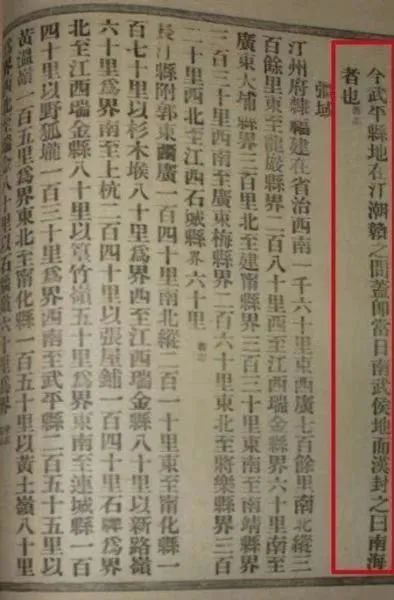

大家可从这幅汉初东南沿海诸侯国形势图中看出,当时在东南沿海一带已经有了三个以少数民族为主的异姓诸侯国:东海国(占据浙南,俗称东瓯国,国王叫摇,是越王勾践后裔),闽越国(占据福建为主,国王叫无诸,是福建历史上第一个有明确记载的统治者,他同样是越王勾践后裔),南越国(占据今天的广东、广西大部分地盘,越南中部和北部,国王叫赵佗,不是少数民族,而是汉人,是秦始皇时代派到南方来平定百越的,秦朝灭亡后就自立为南越王)。特别是闽越国和南越国,实力比较雄厚,军队彪悍,已经对中央政权构成了威胁。

除了这三个异姓诸侯国,又还有一个淮南王国,统辖九江、衡山、庐江、豫章4个郡,大概是今天的江西、安徽、江苏、河南的一部分。国王起初是英布,后来英布失败后,汉高祖把自己的小儿子刘长封为淮南王,负责监管这三四个异姓诸侯国。

南武侯织原本作为侯,占据着今天闽粤赣边三角地带,中心则在今日的福建武平、广东蕉岭。

面对这样的格局,刘邦怎样才能制造矛盾,让这几个异姓诸侯国互相残杀,以便大汉朝廷渔翁得利呢?他用了两招。第一招,抬高南武侯,贬低闽越王和南越王;第二招,剥夺闽越王和南越王的各一块地盘,封给织。刘邦宣布说,这次英布造反,在平定英布的过程中,南武侯织表现积极,立了大功,所以要加封为王;而你们其他几个诸侯王,明明实力更强,却没能像织那样竭尽全力,所以,现在,你,闽越王无诸,把你的闽南地区割出来给南海国;你,南越王赵佗,把你的潮汕地区划出来给南海国(当然,当时这两块地盘还不叫“闽南地区”“潮汕地区”,在此,为了叙述方便,姑且如此表述)。你说,赵佗和无诸能不气坏了吗?他们当然不会甘心把自己锅里的肉(闽南和潮汕)乖乖交给曾经是自己下属的织,而是从此恨死了织,想方设法想灭了织,灭了南海国。就这样,刘邦成功地制造了矛盾,让几个异姓诸侯国之间互相猜疑,互相敌对乃至互相攻打陷害,免得联合起来对付大汉朝廷。

就这样,由侯升王后,织的封地并没有实质性增加,没能把汉廷划给的潮汕和闽南地区这两张空头支票接管过来,自己反而成了南越国(赵佗)与闽越国(无诸)共同的仇人。这里面发生了各种阴谋,各种算计,各种离间,各种陷害,已经无法查考。而织这个人也不是肯逆来顺受的。那时候的越人,都以彪悍著称。总之,这几个诸侯国当中南海国地盘最小,实力最弱,最迟被封,也最先被灭掉。

织被封为南海王之后十几二十年,就在各种势力的挤兑下,被以谋反为名,由淮南王刘长派楼船将军剿灭了。时间是汉文帝的时候,在淮南王刘长死亡(文帝六年,公元前174年)之前。也就是说,南海国存在的时间最短不少于16年,最长不过21年(前195年-前174年)。

那么,南海国灭亡之后,等待着南海王织和南海国老百姓的命运会是什么呢?

三、强迫迁徙,分化瓦解,族群消失

我们先来说说南海王织的遭遇。经历了一场惨烈的战争和屠杀,南海国被刘长派兵消灭,织自己被降为庶人。

而南海国的国民呢,绝大部分被强迫迁徙到上淦(今江西樟树市一带)。不久,南越、闽越也相继被灭,国民被迁往江淮一带。其实都是被放到了淮南王刘长的势力范围内。极少数不愿意背井离乡的,则躲进了深山老林。汉朝皇帝实现了对越族“分而治之”、各个击破的目的。从此,除了少数遁入深山老林的闽越遗民,闽粤赣边这一带广袤土地从此荒芜,只剩下虎啸猿啼,久久回荡。

在南海国灭亡之初,织并没有甘心就这样彻底失败,但也没有选择鸡蛋碰石头继续暴力对抗,而是想方设法对朝廷表忠心。

比如根据《史记•淮南厉王传》《前汉书•淮南王传》等史书记载,南海王织曾经上书汉朝皇帝并献上璧帛(精美的玉器和丝绸)等贡品,向朝廷表示自己一直恭恭敬敬,心向朝廷。可问题是,他的上书和贡品只能通过淮南王刘长(刘邦的小儿子)这条线来呈交给朝廷。而淮南王刘长和他手下的将军间忌(很可能就是带兵消灭南海国的那个将领)则想方设法陷害南海王。间忌把南海王这份上书烧掉了,不报给朝廷,贡品当然也被截留了。有官员提出要惩治间忌,淮南王刘长置之不理,推托说间忌生病了。面对诸如此类的压迫和陷害,南海国这些被迁徙到上淦的幸存者深感绝望,于是再一次奋起反抗,史书记载为“南海民处庐江界中者反”。这次造反同样是以卵击石,很快就又一次被朝廷派水军彻底镇压扑灭。这回再也没声没息了。

四、南海古国,昙花一现,影响深远

前面说了,武平,是南海国的都城所在地。这可不是谁瞎说的,而是有学者论证,有历史依据,有资料记载的。

明朝学者全祖望在《经史问答》中,清朝学者杨澜在《临汀汇考》中,民国学者丘复(《武平县志》《上杭县志》《长汀县志》都是请他来编纂的),等等,许多学者从史书记载中研究后都认为,南海国就位于今天的汀州、潮州、梅州、赣州之间,核心是武平和蕉岭。在唐朝,武平还没有建县,武平这片土地位于汀州西南部,当时设立了两个带有军事防卫性质的镇,分别叫做南安镇、武平镇,这两个镇的名字,显然就是把“南武”两个字拆开,分别加上“安”和“平”而得来的,侧面说明了这里原本是南武侯的旧地盘。

1983年版《长汀县志》则干脆直接说,南海国国王织在封王前,曾被封为南武侯,封地就在现在的武平。

南海国这段历史虽然短暂,却对我们这片土地影响深远。有了这段诸侯国时期(加上封王之前作为南武侯封地)的历史,这片土地的文明和文化就达到了一个比较高的水平。

在当代武平,先后出土了商周时期的石弋、有段石锛、石箭簇等等石器,战国青铜剑,汉代的陶釜、陶炉、长砖等等,就是武平汉代以前文化发展成果的见证。比如青铜剑,1982年4月在武平县十方镇集贤村出土,现在珍藏在武平县博物馆,被鉴定为国家一级文物。青铜剑不仅仅是武器,在春秋战国时期,佩剑也是身份等级的象征。这些文物,无声地诉说着那段遥远的历史。

南海国灭亡之后,战争中幸存的国民绝大部分被强行迁徙到江西上淦(今天的樟树市一带)去了,这部分国民第二次造反被镇压之后,幸存者究竟有没有还是一个问题,即使有,也不多了,而且远离故国,只能分别融入新的居住地,被同化,说好听点是民族融合,作为一个族群,实际上已经不存在了。

而那些拒不离开故乡而逃入深山、留在武平及其周边土地上的极少数古越族遗民,后来究竟怎样了呢?到三国时,史书说孙权派将士去“镇抚山越”,这个“山越”被认为就是古越族幸存者的后裔。有人认为,其中部分成了传说中半人半鬼半野人的“山都”、“木客”的前身;也有人认为,其中部分化作了我们从小听老人讲过无数遍、令人闻之色变的野人“狨家”;更有可能的是,到了两晋时期,中原南下的汉人一批批进入福建,与当地土著包括山越遗民“汉蛮杂居”,渐渐把后者同化而融为了一体;今天居住在武平这片土地上的我们,则是由历代南迁汉人与当地土著(特别是畲族)融合而成的客家人。

遥远的南海国已经随风而去,只留下一个谜团、几声叹息,吸引着考古学家一次次调查发掘,试图在武平及其周边某处找到南海国都城的确切遗址。

本公众号长期有奖征稿,具体投稿要求详见2020年8月13日的推文。投稿邮箱:wpkjlyh@163.com

发表评论