河南省获嘉县贺姓三代历史名人简介

贺盛瑞(明代1553一1615)

贺盛瑞,字太徵,号凤山,获嘉城内人。明万历十七年(1589)进士。历任工部屯田清吏司主事、工部营缮清吏司郎中、泽州知州、刑部福建清吏主事等职。

贺盛瑞幼年时因家境贫困,夜晚经常借着城隍庙的光亮读书。有一次,被知县张一心遇见,交谈之中,张知县发现他非常颖悟,又深被他的苦学精神所感动,便将他送入县学,感叹曰:“陶熔数载,学遂大成。”后果然考中进士,进入仕途。

明万历20年(1592年)任工部屯田司主事,万历23年任工部营缮司郎中(相当于今建设部的司长)。他任职期间曾负责修建泰陵、献陵、公主府第、宫城北上门楼、西华门楼以及乾清宫、坤宁宫等项工程。

贺盛瑞对建筑行业的“潜规则”烂熟于胸,他抛开权贵的威逼利诱为国家节约了大量资金。万历20年(1592年),贺盛瑞奉命维修景陵,他精简节约,节省费用7000余两白银。

万历21年(1593年) ,贺盛瑞负责修献陵,他精打细算,共节约白银16000两,砖10万余块。

万历22年(1594年),贺盛瑞主持维修永宁公主坟,把造价24000两白银的工程最后只用了330两便竣工。

万历24年(1596年),贺盛瑞奉命主持修建故宫乾清、坤宁二宫,工程原估算造价白银160余万两,他借鉴前人的经验,大胆创新,采用大小60余项改革措施,节约工银92万两,为原估价的57.5%。他的节约措施可以概括为:杜绝钻营,清理积弊,严格控制办事机构的设置,改变雇工备料旧例,明确施工组织管理责任制,重视经济核算。他在计算报酬方面提出“论功不论匠”的原则,按实际劳动成果给予工值,而不限于用工人数和工时,并发给工匠现钱,刺激工匠的劳动积极性。他将征派工匠制度改为就地雇工,并将科派各省交纳的工程材料改为招商买办,保证了工程进度和材料质量;将工程分为若干工区,各委官负责,相互竞赛,明示赏罚;又分设监督和巡视两官,用以督工和纠察,相互制约。

他采取了一系列行之有效的措施,创造出前无古人的建筑奇迹,但也得罪了权贵豪绅,以至于仕途没落。

贺盛瑞主持工部营缮司工作时,从老家获嘉县招募了大批的工匠从事皇宫建筑的修建和维修,获嘉县“建筑 之乡”的美誉盖源于此。

贺盛瑞主管皇宫的建筑修缮,本有很多“生财”的机会,但他廉洁奉公,绝不贪渎。有很多人手持王公大臣的信件请他照顾,都被他呵斥并逐出门外。还有些利令智昏的地方官员乘工程需采购大量建材之机,假公营私,提出了非分的要求。百户张文学、李纶清,指挥林朝栋在采购木料上大做手脚,被贺盛瑞发现后坚决抵制,既没让他们发横财,也保护了国家的税收。这些人还是不甘心,买通太监,骗得皇上同意,降下特旨。即便如此,贺盛瑞也不退让。

两宫所用板瓦,先前都是由官窑供应,但官窑价格偏高且质量低劣。贺盛瑞大胆决定,用价格更低质量上乘的民窑板瓦,得罪了监工和豪绅,但是却为国家节约了真金白银。

为营造两宫,贺盛瑞可谓呕心沥血,竭智尽忠,161万两白银的预算造价,实际只用了68万两,节省了92万余两白银。但在那个黑白不辨的年代,贺盛瑞的廉明耿直得罪了李纶清、河西王等一批权贵,他们沆瀣一气,诬陷贺盛瑞“冒销工料”,贺盛瑞被逐出京,贬往泰州,于1615年去世在官任上。

著书书说有《因隐亭遗稿》《冬官罪案》等,现已失传。

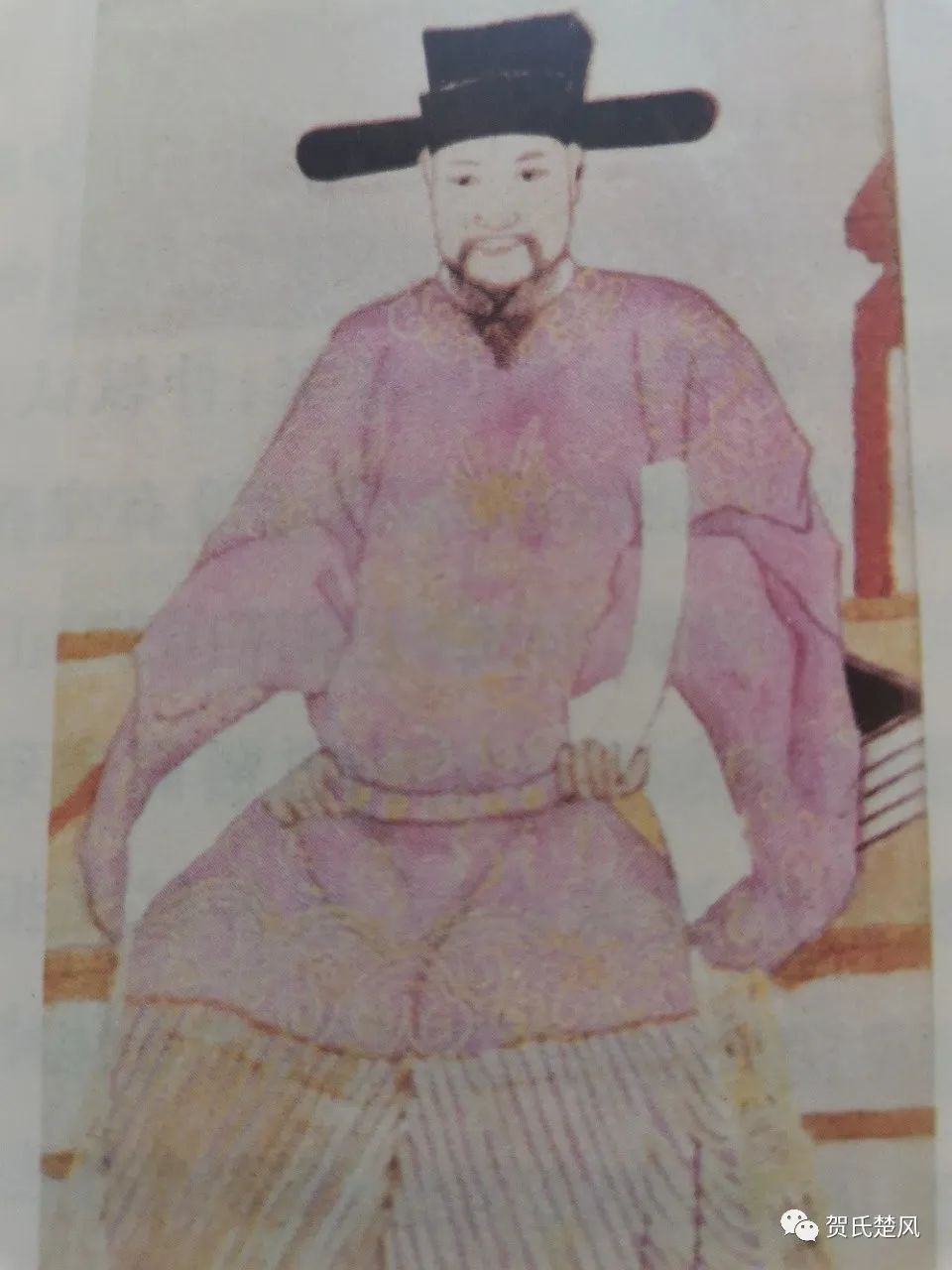

贺仲轼像(明代1580一1644)

贺仲轼,字养敬,号景瞻,获嘉人。明万历庚子年(1600)副榜,癸卯年(1603)举人,庚戎年(1610)进士。与其父贺盛瑞是《获嘉县志》记载最早的一对“父子进士”,且分别在万历间任职郎中。

贺仲轼初为官时任醴泉(旧县名,在陕西省中部)县令,政绩显著,治理很有成效。后升任刑部主事。其父贺盛瑞在主管皇宫的建筑修缮时,廉洁奉公,刚正不阿,得罪了一批权贵,被诬陷“冒销工料”,贬出京城。贺仲轼依据实情,上奏皇帝,恳请辨明是非,其父冤情得以平反昭雪。

癸亥年(1623),他由员外升福建司郎中。当时户部太仓库丢失银两,主管上书诬陷前任汤道衡失职,汤道衡被抓,贺仲轼察无据证,驳回上书,还汤道衡清白。

贺仲轼不畏阉党,保护忠良。其为镇江知府时,丹阳姜志礼因不顺从魏忠贤被罢官。一天,官府发布命令逮捕吏部尚书赵南星,但却还附带姜志礼,贺仲轼认真核对推究:姜是四品京官,没有皇帝的命令他人不得擅自逮捕,遂不予执行。天启七年(1627)正月,贺仲轼升任西宁兵备,因不谄媚魏忠贤遭弹劾,被降级。魏忠贤被诛杀后才又担任山东兵备,在当地剔除弊政,惩罚奸臣。御史袁化中、杨大洪等人均死于魏忠贤之手,贺仲轼为他们募钱办丧,以抚慰英灵。

贺仲轼告老还乡回到获嘉后,闭门著书,有《冬官纪要》2卷(原名《两宫鼎建记》),是依据其父所写的《辨冤疏》一书而撰写,贺仲轼撰写的稿本,始终在其家中由后代珍藏。后来贺氏后裔将其珍藏在贺氏祠堂中,并以此作为颂祖育后的教材。甲申年(1644)李自成起义军声势日益浩大,地方官员纷纷投降。贺仲轼心急如焚,欲赴京面圣进谏,终因兵荒马乱,道路阻断,未能如愿。返回获嘉后,他在自己的书斋中奋笔疾书:“人臣大节难亏,读书贵有实用,吾今得死所矣!”然后对侄儿贺行素、次子贺振能、嗣子敏猷进行一番教诲后,与四位夫人自缢身亡。

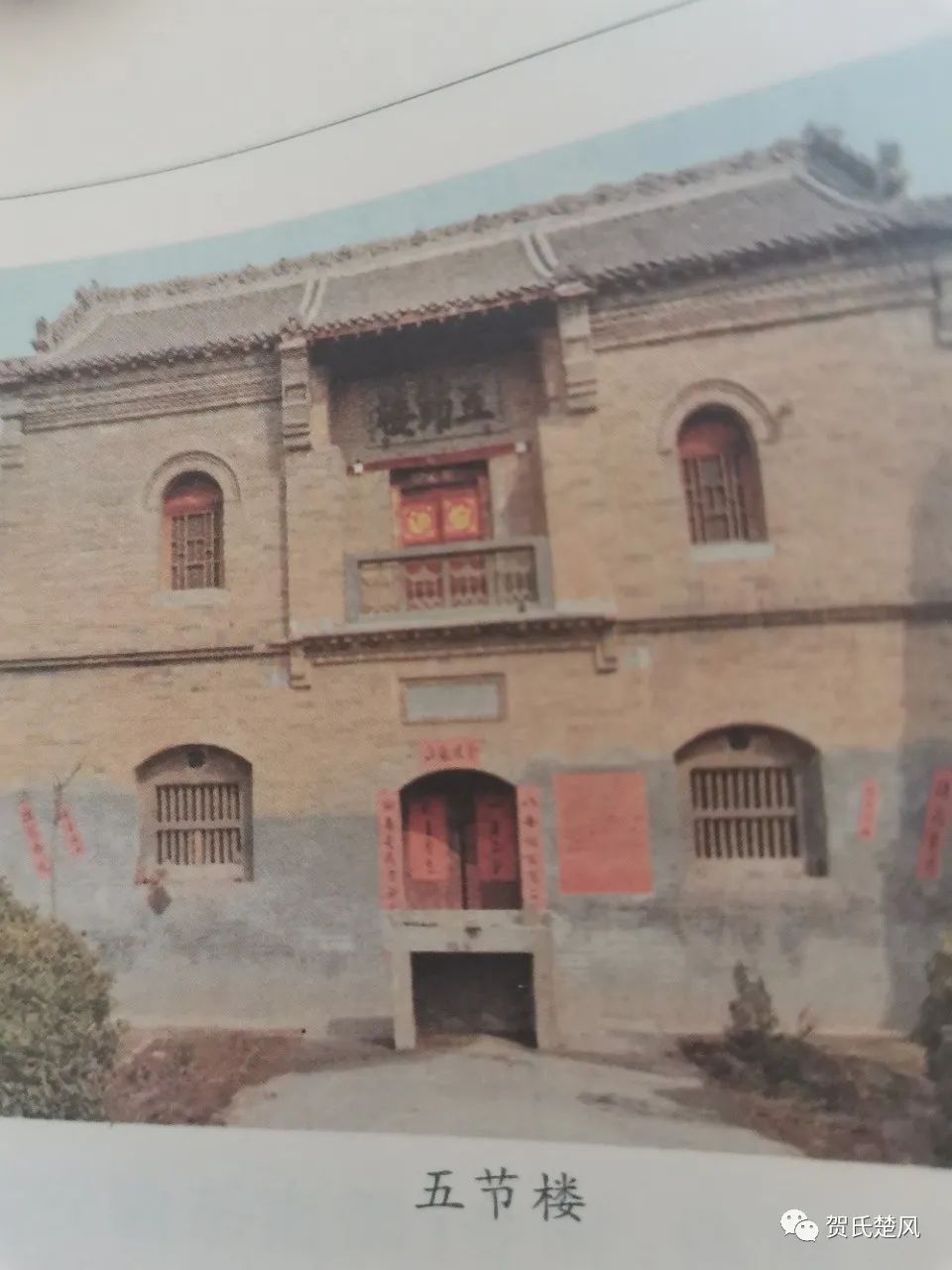

乡人在他们自缢的地方建起了“五节楼”,以示纪念,并建有五节祠进行供奉。乾隆十五年(1750)十二月,奉旨入乡贤祠奉祀,并建造“父子进士”牌坊。

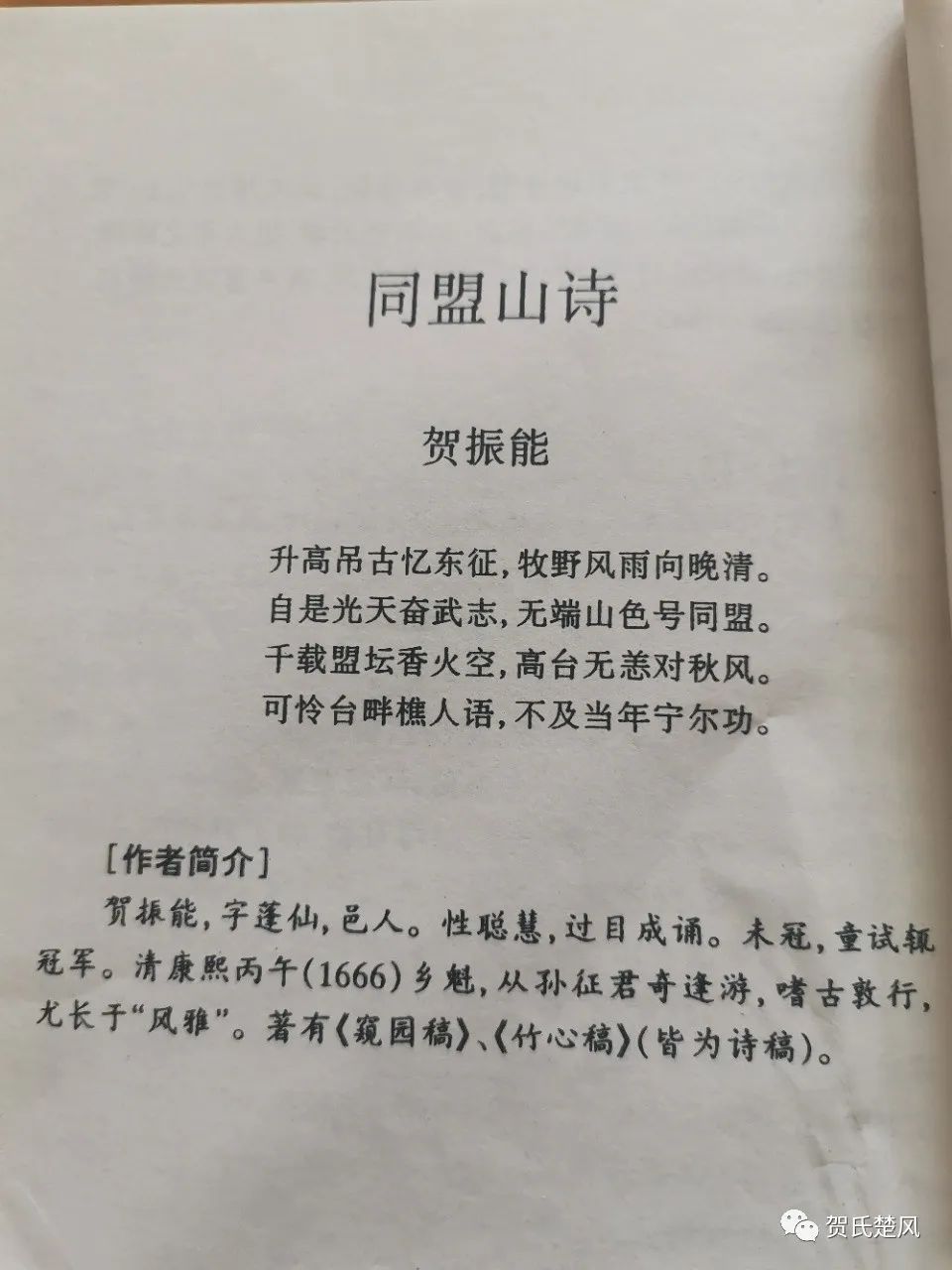

贺振能(清代)

贺振能(1635年~1694年),字蓬仙。贺振能自幼聪慧,过目成诵,未冠之年就参加童试并夺得冠军,康熙丙午年(1666)夺得乡魁。

据《贺氏族谱》载,贺盛瑞有两子,长子伯舆无后,次子仲轼生一子敏猷亦无后,乘胞弟良瑞长孙贺行素之次子贺振能为嗣子。

贺振能生父贺行素,顺治乙酉年(1645)举人。居父丧尽礼,事母,未出外做官,然凶年不缺甘旨。老益嗜学,沉酣典籍,著有《客燕草》《亦在园集》。明末清初名士大儒孙奇逢为之作墓志铭:“君子之藏”。

振能嗜古敦行,出入孙奇逢门下,从其游,聆其教诲。尤长于“风雅”,著有《窥园集》《竹心稿》等,其诗不乏佳句,文甚典丽。郭献吉在《窥园集》序中说:“蓬仙才挥八极,学富二酉,致则惊鸿游龙也。”“缘四德俱备,故鸡群鹤立耳。余逐客幽居,时遭山鬼揶揄,垒块难消,愤懑欲绝,得其稿读之,恍若清风袭袂,皓月窥帘,韵(趋)撩人觉,感慨唏嘘,荡然如扫。知作诗抒怀,尚有敲琢之苦,读他人之锦制,流连不已,其抒怀更畅也。余昔尝有俚言,丐蓬仙作序,今珠玉在侧,觉我形秽,当付之丙丁矣。”

贺振能尝为郭献吉《袖哦斋诗集》作序,并与郭元暹(音鲜)纂修清康熙丁卯年(1688)县志。康熙间知县冯太奇重修城墙,屹然为何朔雄区矣,为状其胜,贺振能撰文以记之。知县冯太奇捐修县学,振能又撰文誉之。

康熙间生员刘克厚重修武王庙,振能撰《重修武王庙记》。在同盟山武王庙壁上刻有振能咏同盟山诗,高8寸,阔2尺,11行,行书:“升高吊古忆东征,牧野风雨向晚清。自是光天奋武志,无端山色号同盟。千载盟坛香火空,高台无恙对秋风。可怜台畔樵人语,不及当年宁尔功。”

河南省姓氏文化研究会贺姓委员会贺卫东整理 2020.07.07

发表评论