简单说,一是好,包括内容上精良、文字没差错;形式上的写刻精、字体非常美,字大如钱,以及纸白如玉、墨黑如漆啊。体现宋代治学的严谨和时代气象。

二是早,作为文物来看,越早越值钱;作为文献来说,越早越接近原貌(比如李白的诗,越早越可能接近原貌,在校勘上价值更高。)纸本身很脆弱,保存至今不容易,凸显出珍贵。

三是名人加持。留下来的基本都是精品,不少都是名人收藏过的,或者有很多故事。比如《汉书》半部,被赵孟頫等人收藏,中间很多故事。比如《资治通鉴》司马迁手稿,千古独一份。比如盖章狂魔乾隆,收藏的很多书上有很多印章。

为什么宋版书这么珍贵?我们就拿其中的一本的故事来说说。

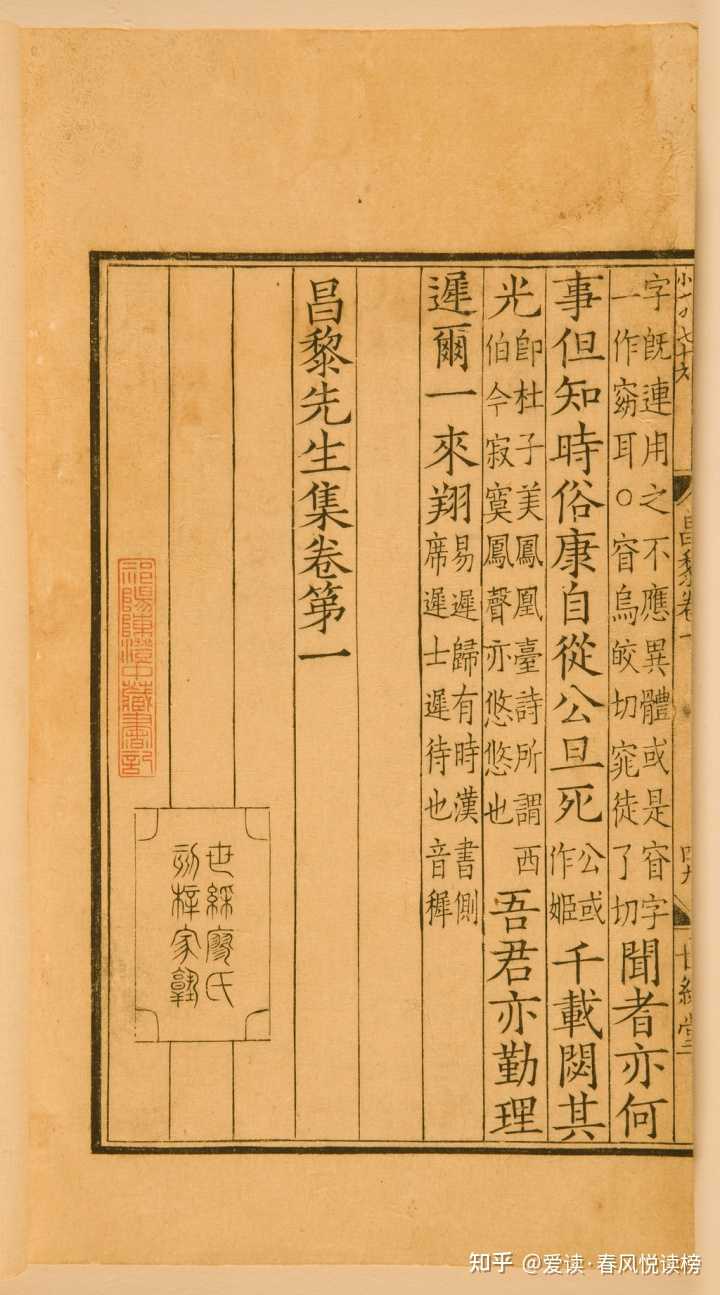

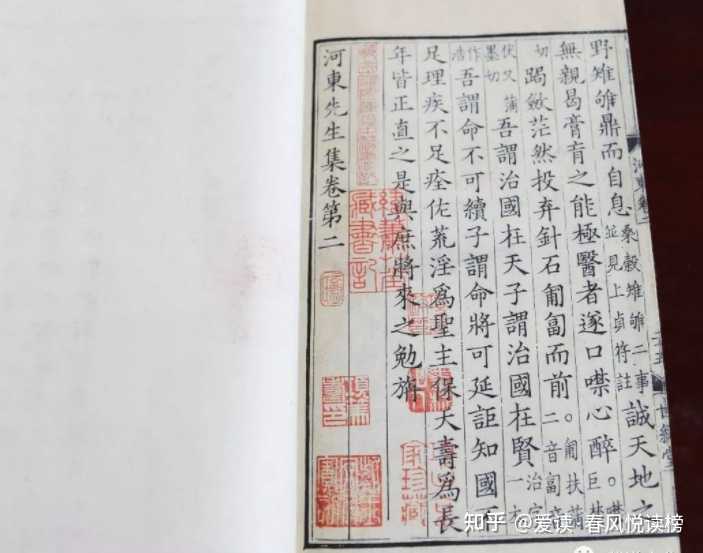

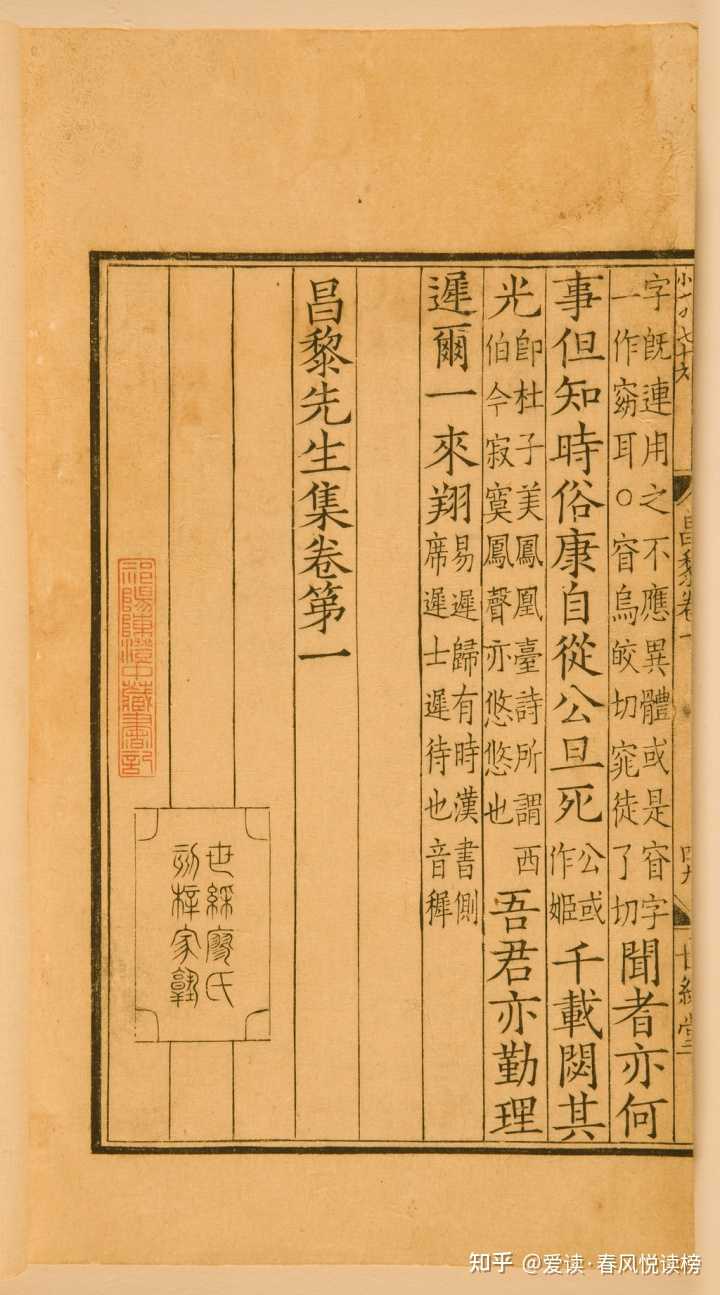

它是来自国家图书馆的南宋世綵堂本《昌黎先生集》,这部书被誉为宋版书中的“无上神品”。

国家图书馆副馆长张志清告诉我:《昌黎先生集》堪称国图的镇馆之宝。这次为把书送回浙江展览,两家都付出了很大的努力。

西湖边的世綵堂

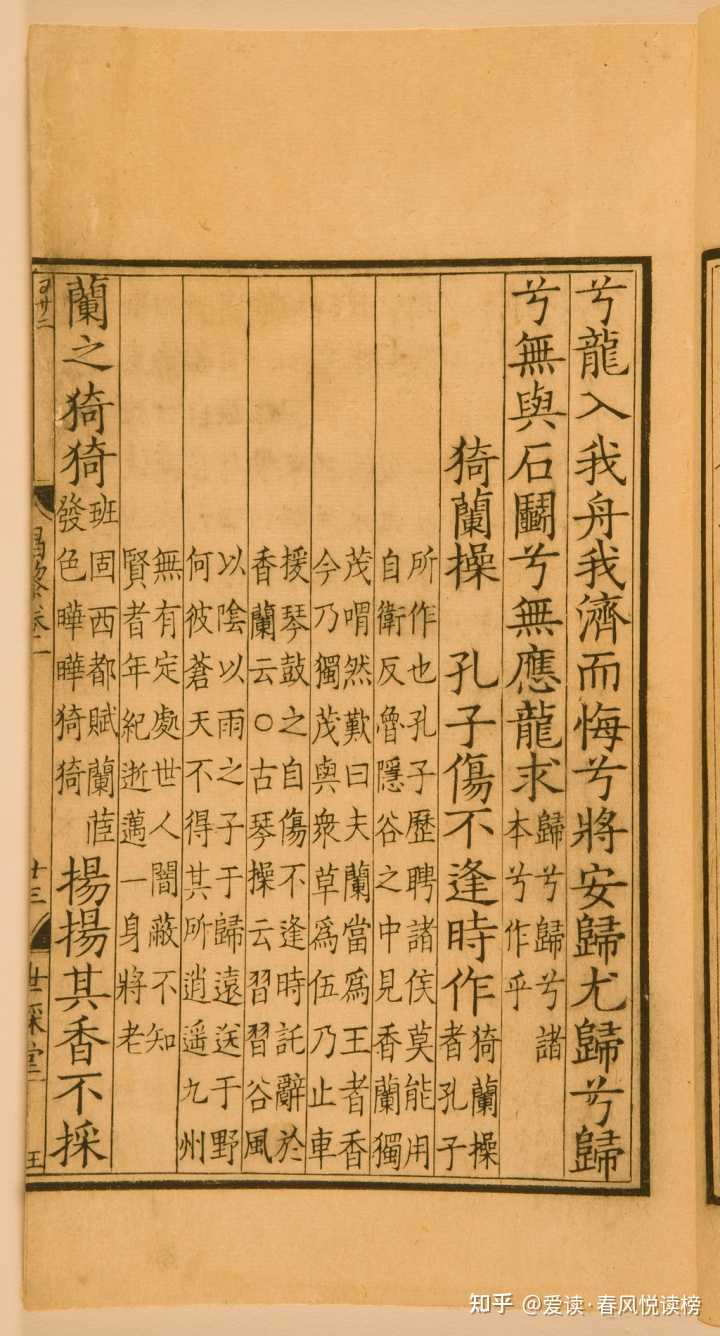

《昌黎先生集》是唐代文学家韩愈的作品集,诞生在南宋晚期。

从表面看,书的字体隽秀、刀法剔透,从制作看,版式精美、纸莹墨润,它展示了宋代刻书出版的高峰。

书中的字体是欧、柳体兼有的楷书,独特的浙刻气质,让人看了赏心悦目,张志清说:“从没见过这么漂亮的书!不但是经典,也是宝贵的艺术品、珍贵的文物。”

创造这样一件“神品”的人,名叫廖莹中。

廖莹中,字群玉,号药洲,福建邵武人。历史上记载不多,《宋史·贾似道传》中提到他是贾似道的门客。宋度宗赐贾似道一座府第,位置就在今天北山路的葛岭。

左下角小篆字:“世彩廖氏刻梓家塾”。右下角有“世綵堂”的堂号和页码,露出一半。

而廖莹中家也在湖滨,离葛岭不远,家中园林里有世綵堂、在勤堂等建筑。世綵堂是他的刻书处,他组织人手刻印的《昌黎先生集》,版心就印着“世綵堂”三个字,书后还有“世彩廖氏刻梓家塾”的牌记。

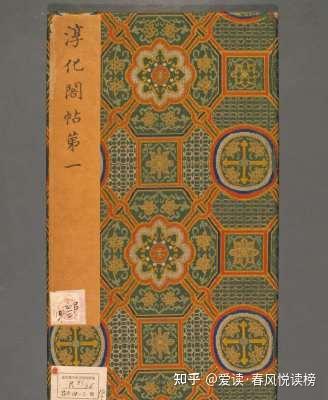

廖莹中的世綵堂技术有多高?他曾刻《淳化阁帖》,这是宋太宗命人摹刻的历代书法作品集,而相传廖莹中印出来的,与原作比“可乱真”。

《淳化阁帖》(宋拓本)故宫博物院藏。北宋初年宋太宗命人摹勒刻印,号称“法帖之祖”。图中并非廖莹中摹刻。

当时三大出版中心,杭州排第一

本次展品中,不乏北宋刻本,南宋晚期诞生的《昌黎先生集》算是比较“年轻”的了,为何能称为“神品”?这离不开廖莹中的才华和贾似道的权势。

根据记载,世綵堂刊刻书籍用的雕版、纸张、墨水等材料,以及他招聘的刻工、写工、印工等匠人,都是当时很厉害的,可以说他完全不计成本。

据南宋周密记载,廖莹中刻书以“抚州萆抄纸、油烟墨印造,其装褫至以泥金为签”。

抚州萆抄纸是当时上好的植物纤维,韧性极好;油烟墨是桐油一类烧制,经久不褪色;泥金是用金粉制成的涂料,装裱图书,富贵豪华。

《昌黎先生集》字体很大,排版疏朗,眼睛一点不累,这样的代价就是完全不在乎用了多少纸张。浙江图书馆古籍部主任陈谊说,宋版书“纸白如玉,墨黑如漆,字大如铜钱”的特点,《昌黎先生集》就是典型。

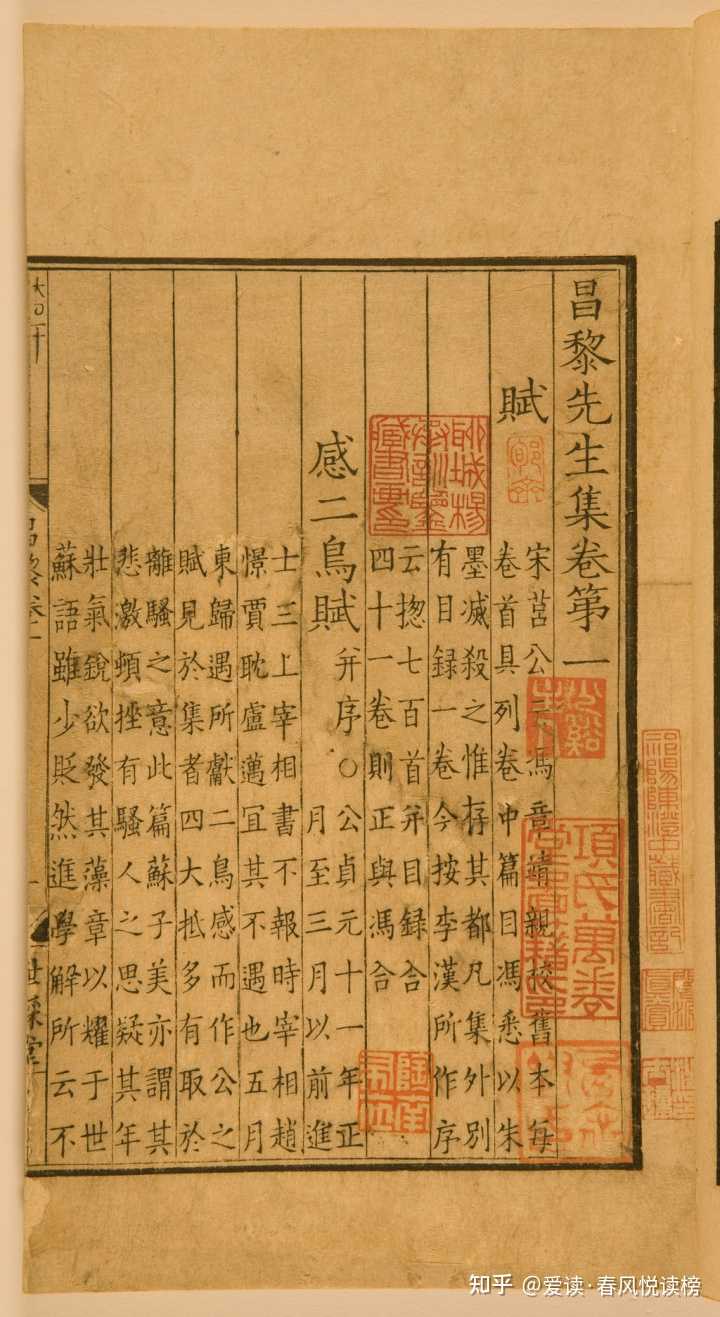

书上还留下了刻工的姓名:“孙沅、钱珙、翁寿、元清、从善、同甫李文、冯奕之。”今天已经很难有途径去了解这些人到底多厉害,但无疑是当时顶尖的匠人。

除了廖莹中的有钱有势,“神品”的诞生也离不开时代。

北宋时,叶梦得曾说:“今天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下。”当时三大文化出版中心,杭州是排第一的,哪怕京城开封也比不上。

张志清说,南宋定都杭州,改名临安府后,出版事业更加发达。“文化的发展就像酿酒,雕版印刷经过宋代300年广泛应用,到南宋后期,达到了巅峰。”所以廖莹中才能做出如此精美绝伦的书。

除了印刷术的历史积淀之外,宋代经济重心南移,迁都移民带来的市场需求,士大夫南渡让浙江成为文化渊薮等,也都是当时的雕版技艺走上高峰、“无上神品”诞生的背景。

世綵堂本《昌黎先生集》的背后,除了文化和技术的发达,也透着雍容的时代气象。

“一盏孤灯传至今”

《昌黎先生集》诞生后的800年里,辗转多位藏书家之手,之所以称它为“神品”,除了书本身,还有后世流传的因素。

这书,当年廖莹中不知印了多少部,到今天只剩一部,是“孤本”,张志清称之为“一盏孤灯传到现在”。

卷一首页。收藏章很多。“第一”两个子女下面有“项氏万卷堂图籍印”“少溪主人”。

今天能看到书上有不少藏书印,“项氏万卷堂图籍印”“少溪主人”“项笃寿印”“汪士钟印”“阆源真赏”“郁松年印”“泰峰审定” “海源阁藏书”“祁阳陈澄中藏书记”“郇斋”等。这些印章记录着收藏过这本书的人,因为有他们一代一代不遗余力地保护,这部书才留到今天。

其中“项氏万卷堂图籍印”“少溪主人”“项笃寿印”都属于同一个人:明代项笃寿,嘉靖万历时浙江嘉兴人,字子长,号少溪,他家中的“万卷堂”藏书丰富。

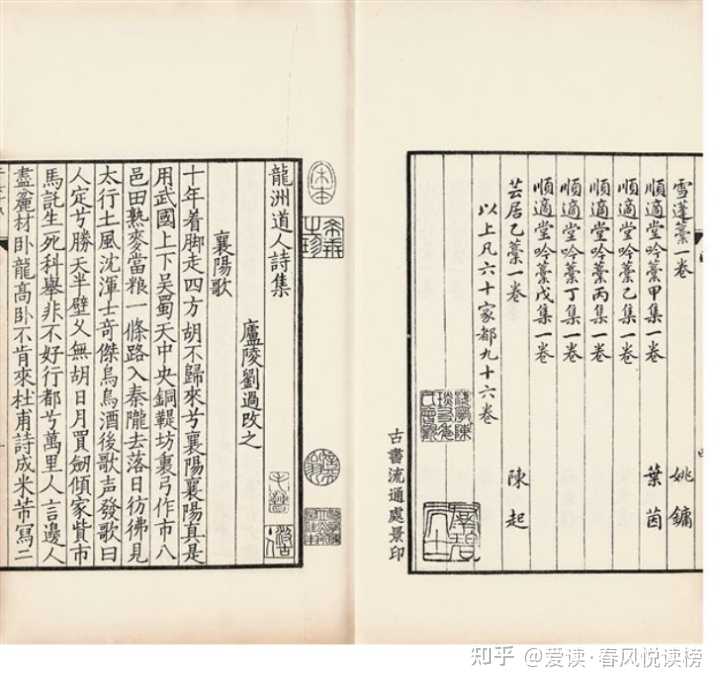

《河东先生集》(复印件),以国家图书馆藏世䌽堂本为底本影印。左下角有“项笃寿印”。

廖莹中当年还刻了一部柳宗元的《河东先生集》。张志清说,两部书同时刻印,版式、纸、墨、字体完全一致,如同孪生。韩愈、柳宗元又并称“韩柳”,两本书能合璧,是最难得的。廖莹中去世200多年后,这两部书就到了项笃寿手中。

除了世綵堂的“一对书妖”,项笃寿还有南宋时杭州陈起刊刻的《容斋三笔》、建阳余仁仲刊刻的《礼记》,这些都是与廖莹中齐名的人,刻的书也都是宋本精品。

而项笃寿除了收藏古籍,自己也刊刻了不少书。

比如他重雕宋建安本《东观余论》,就是模仿宋本。所用油墨、纸张也都很高级,清代时一度被收藏家误认为是宋刻本。清末文献学家叶德辉更是把万卷堂的刻书列为“明人刻书之精品”。

“汲古阁”本《龙洲道人诗集》,也是以宋版书为底板。

杭州从宋代开始是刻书中心,之后影响到整个江浙地区。

明代万历年间,常熟毛晋“汲古阁”、余姚闻人诠、嘉兴项笃寿、嘉兴项德棻“宛委堂”等,都是闻名当世的刻书家。

明亡了之后,《昌黎先生集》和《河东先生集》从项家流出。

《昌黎先生集》先后被苏州汪士钟(书上有“汪士钟印”“阆源真赏”)、松江郁松年(书上有“郁松年印”“泰峰审定”)、聊城海源阁(“海源阁藏书”)等收藏。

民国时,号称“江南藏书第一”的收藏家陈清华得到了《昌黎先生集》(书上有“祁阳陈澄中藏书记”“郇斋”),他还购入了《河东先生集》,分开数百年的两部书,再次相遇。

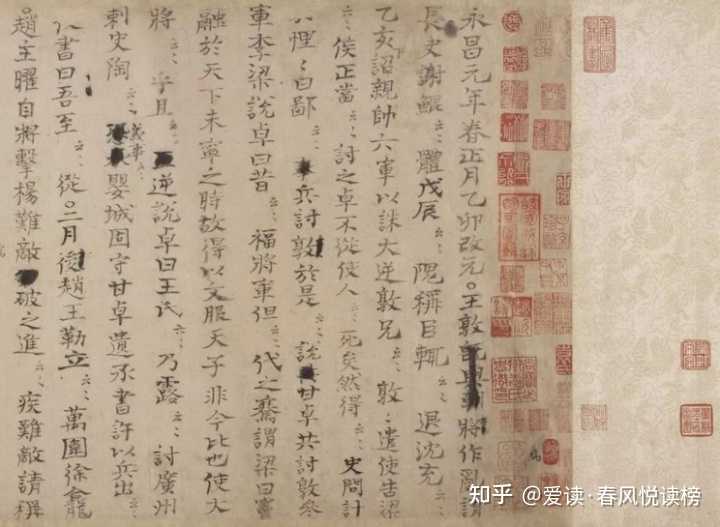

《资治通鉴》司马光的手稿

20世纪50年代,陈清华在香港拍卖一部分文物,其中就有韩、柳集两部书,此外唐韩滉《五牛图》、《资治通鉴》司马光的手稿、宋刻本《荀子》等也在其中。这批宋刻本和书画文物,美国也想要。

张志清介绍:“大家都知道抗美援朝战争,很多人不知道,在上世纪五十年代的香港,还上演过一场‘文化抗美’、抢救国宝的没有硝烟的战争。”

“当时美国觊觎流散的中华国宝,派人到香港试图攫取。周总理亲自坐镇,时任文物局局长郑振铎、北京图书馆善本部主任赵万里等缜密规划,通过香港徐伯郊先生,获得国宝在港的信息,打响了抢救字画、典籍、文物的大战。人民政府不惜重金购回大批珍贵文物、典籍,其中就包括世綵堂的韩、柳集。”

郑振铎(1898-1958)

这段隐秘的“战役”,除了当事人原本少有人知晓。直到前年,文物局通过嘉德拍卖为国图购藏了关于这段历史的大量当事人往来书信,大家才得以了解这段历史。

(节选自钱江晚报·小时新闻人文读本2021年10月30日《宋版一页》)

发表评论