历史,是立体而鲜活的,不是松散而陈旧的。

素养,是平素逐渐养成的,不是一蹴而就的。

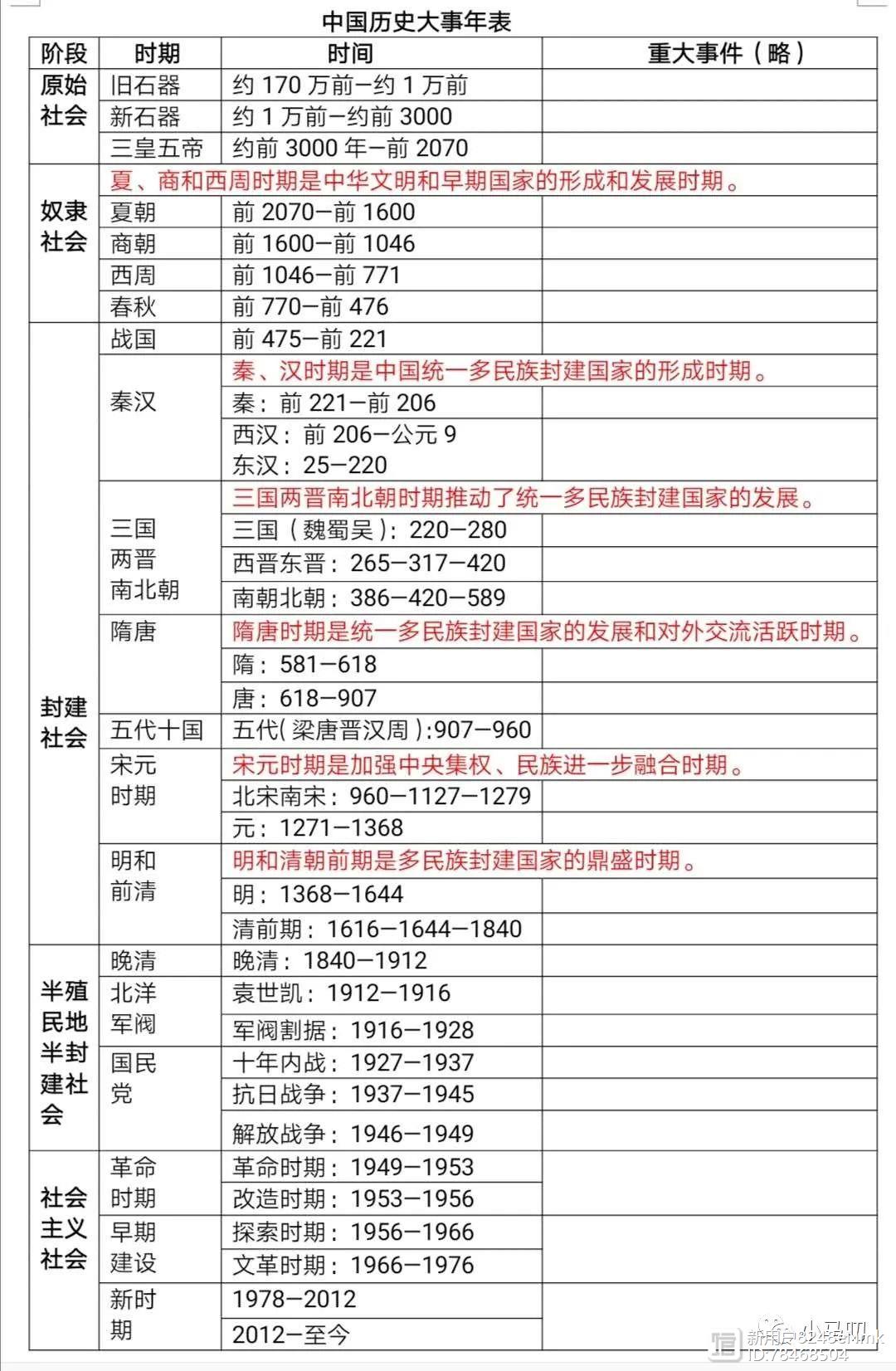

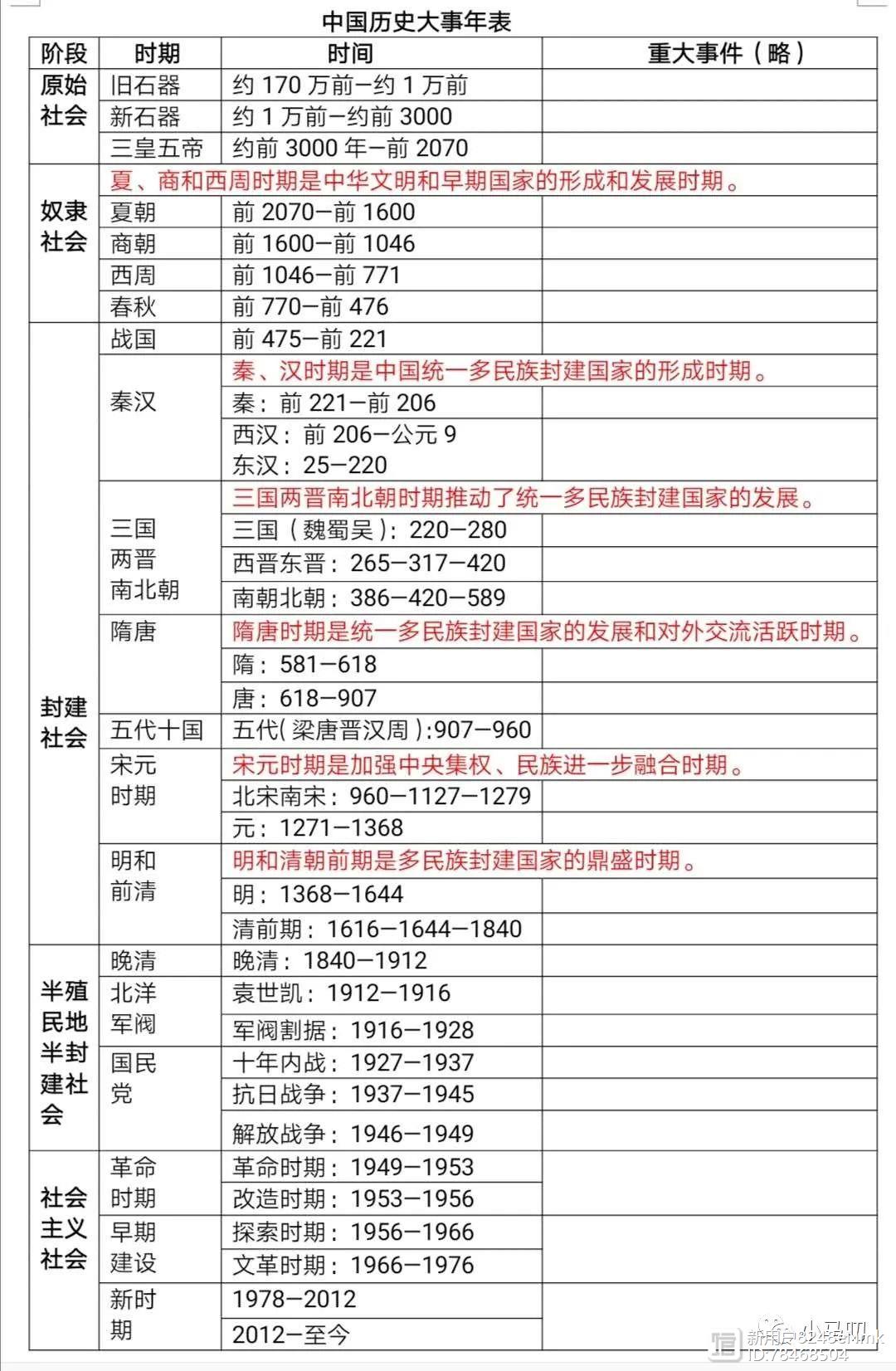

附录1:中国历史概览

古代史

时间:约170万年前元谋人—1840年第一次鸦片战争

阶段:

原始社会:约170万年前元谋人—约公元前2070年夏建立

奴隶社会:约公元前2070年夏建立—公元前475年春秋时期

封建社会:公元前475年战国时期—1840年第一次鸦片战争

一、原始社会

阶段:原始人群、母系社会、父系社会

时代:旧石器时代、新石器时代

(一)旧石器时代(约170万年前—约1万年前)

1代表:云南元谋人、北京人

2经济:打制石器、用火,渔猎、采集,原始公有制

3社会:群居生活,人人平等、男女平等

(二)新石器

时代(约1万年前)

1代表:半坡、河姆渡;龙山、红山

2经济:打磨石器、用陶器,农业、畜牧业、缫丝,私有制出现

3社会:村落生活,晚期出现私有制、阶级、奴隶

(三)三皇五帝时期

1人物:黄帝(炎帝)、颛顼、帝喾、尧、舜

2事件:黄帝炎帝大战、尧舜禅让、大禹治水

3制度:部落联盟、禅让制

4神话:

盘古开天地、女娲造人补天、夸父逐日、后羿射日、精卫填海、神农尝百草

二、奴隶社会

(一)夏朝(公元前2070—前1600)

1政治

1)事件:启即位、暴桀(妹喜)亡国

2)制度:王位世袭制

2文化:官学教育

(二)商朝(公元前1600—前1046)

1政治

1)事件:汤灭夏 、暴纣(妲己)亡国

2)制度:内外服

2文化:甲骨文、青铜器

(三)西周(公元前1046—公元前771)

1)人物:文王、武王、厉王、幽王(褒姒);姜尚、周公

2)事件:

武王伐纣、牧野之战、国人暴动、烽火戏诸侯、犬戎破镐京、平王东迁。

3)制度:井田制、分封制、宗法制、礼乐制

成语

尧天舜日、三过家门而不入、桀犬吠尧、酒池肉林(纣王)、道路以目(周厉王)

(四)春秋战国时期(公元前770—公元前221)

1春秋时期(公元前770—公元前476)

1人物:平王、春秋五霸(齐宋晋秦楚);吴越;管仲、范蠡

2事件:周郑交恶、尊王攘夷、吴越争霸、大夫夺权(齐晋鲁)

2战国时期(公元前475—公元前256—公元前221)

1)人物:战国七雄(韩赵魏楚齐燕秦);商鞅、白起

2)事件:商鞅变法、秦灭东周、长平之战、荆轲刺秦

3春秋战国经济

农业:铁器和牛耕推广、水利建设(都江堰、郑国渠)、土地私有制;

手工业和商业:巨富商人、重农抑商;城市兴起

4春秋战国文化:

私学兴起(孔子)、士人阶层、百家争鸣(儒道法墨兵)

成语:

退避三舍、卧薪尝胆、完璧归赵、纸上谈兵、图穷匕首见

注:为了历史内容完整,把春秋战国合并。

三、封建社会

时间:公元前221—1840年

阶段:

统一时期:秦汉、隋唐、宋元、明前清

分裂时期:战国时期、三国两晋南北朝、五代十国

(一)秦汉时期

1秦(公元前221—公元前207)

1)人物:秦始皇嬴政、二世胡亥、扶苏、子婴;赵高、李斯

2)事件:

统一六国、万里长城(匈奴);大兴土木、求仙问药、焚书坑儒;

沙丘之变、赵高篡权(指鹿为马)、大泽乡起义(陈胜、吴广)

3)制度:

皇帝制度、三公九卿、中央集权、郡县制、三统一(车轨文字度量衡)、法律

2西汉(公元前206—公元前202—公元9)

1人物:高祖刘邦、惠帝(吕后)、文帝、景帝、汉武

2事件:

楚汉争霸、约法三章、汉初三杰、分封诸王;吕后干政;文景之治、七国之乱;

打击豪强、卫霍进攻匈奴、张骞通西域、丝绸之路;外戚干政

3制度:休养生息、分封诸刘;推恩令、独尊儒术;征辟察举

3过度时期:

1)新(9—23):王莽篡权、经济改革、赤眉绿林起义

2)更始(23—25):刘玄

4东汉(25—220):

1)人物:光武帝刘秀、明帝、献帝;董卓、曹操

2)事件:光武中兴;宦官外戚专权、 军阀割据、黄巾军起义、匈奴內迁

5秦汉文化:

1)科技:九章算术、医学(黄帝内经、华、张)、蔡伦造纸术

2)文艺:史记和汉书;汉赋和乐府诗

3)宗教:佛教传入和道教产生

成语:

指鹿为马(赵高)、鸿鹄之志(陈胜)、破釜沉舟(项羽)、约法三章(刘邦)、

胯下之辱(韩信)、孺子可教(张良)、夜郎自大、投笔从戎(班超)

(二)三国两晋南北朝

1魏国(220—265)

1)人物:曹操、曹丕、曹植;司马懿、司马师、司马昭

2)事件:挟天子以令诸侯、官渡之战、蜀魏战争

3)制度:唯才是举、九品中正制

2蜀汉(221—263)

1)人物:刘备、刘禅、诸葛亮、关羽

2)事件:三顾茅庐、七擒孟获、六出祁山、魏灭蜀

3吴国(222—280)

1)人物:孙权、周瑜

2)事件:赤壁之战、孙刘联合、开发江南、晋灭吴

4西晋(265—316)

1)人物:武帝司马炎、惠帝司马衷(贾南风)

2)事件:八王之乱、五族内迁、民族融合、人口南迁

5东晋(317—420)

1)人物:司马睿、门阀大族(王桓庾谢四大家族)

2)事件:淝水之战(谢安)

6南朝(420—589):宋刘裕;齐萧道成;梁萧衍;陈陈霸先

7北朝(386—581):北魏(东魏、西魏)、北齐和北周

事件:萧衍佛皇帝、 五胡十六国、北魏统一、孝文帝改革

8三国两晋南北朝文化:

1)科技:祖冲之圆周率、贾思勰《齐民要术》

2)文艺:建安文学、陶渊明田园诗,书法、绘画

3)宗教:佛道发展、石窟艺术

成语典故

三顾茅庐、七擒七纵(诸葛亮、孟获)、乐不思蜀(刘禅)

望梅止渴(曹操)、七步之才(曹植)、何不食肉糜(晋惠帝司马衷)

闻鸡起舞(祖逖)、枕戈待旦(刘琨)、坦腹东床(王羲之)

不为五斗米折腰和世外桃源(陶渊明)、投鞭断流和草木皆兵(符坚)

(三)隋唐时期

1隋(581—618)

1)人物:文帝杨坚、炀帝杨广;李渊、李世民;翟让、李密

2)事件:开凿运河、三征高丽、瓦岗寨起义;

3)制度:三省六部、科举制

2唐(618—907)

1)人物:太祖李渊、太宗李世民、高宗(武则天)、玄宗

2)事件:贞观之治、击败突厥、文成入藏;武后建周、开元盛世、设节度使、安史之乱、人口南迁、藩镇割据、宦官专权、黄巢起义

3)制度:三省六部、科举制、租庸调、两税法

3隋唐文化:

1)科技:僧一行子午线;孙思邈《千金方》;雕版印刷、火药

2)文艺:唐诗、绘画、书法

3)宗教:玄奘西行、鉴真东渡、伊斯兰教传入

成语典故

尽入彀中(唐太宗)、名落孙山和破天荒(科举制)

罄竹难书(武则天)、环肥燕瘦(杨玉环)、口蜜腹剑(李林甫)

(四)五代十国(907—960)

1五代:梁朱温;唐李存勖;晋石敬瑭;汉刘知远;周郭威(世宗柴荣)

2事件:兵强马壮者为之、石敬瑭向辽称“儿皇帝”

(五)宋元时期

1北宋(960—1127)

1)人物:太祖赵匡胤、太宗赵匡义、徽宗、钦宗;杨家

2)事件:陈桥兵变、杯酒释兵权、王安石变法 、靖康耻、人口南迁

3)制度:重文轻武、设禁军、设三司

2南宋(1127—1279):

1)人物:高宗赵构、秦桧、岳飞

2)事件:赵构南迁、岳飞抗金、经济文化中心南移完成

3少数民族政权

辽916—1125耶律阿骨打;西夏1038—1227李元昊;

金1115—1234完颜阿保机;辽灭北宋,金联合南宋灭辽

蒙古成吉思汗铁木真(1206—1271):灭辽、西夏、金;帝国

4元(1260—1271—1368)

1)人物:铁木真、忽必烈

2)事件:铁木真统一蒙古、四大帝国、红巾军起义、

3)制度:驿站、行省制、管辖西藏、民分四等;理学官学

5宋元经济:

一年两熟、纺织业、矿冶业、造瓷、商业和城市

6宋元文化:

1)科技:三大发明、沈括《梦溪笔谈》、郭守敬《授时历》

2)思想:程朱理学

3)文艺:宋词元曲、说书、书法绘画

成语典故

黄袍加身、杯酒释兵权、卧榻之侧岂容他人酣睡(赵匡胤)

逼上梁山、精忠报国(岳飞)、莫须有(秦桧)

程门立雪(二程)、心外无物(王阳明)、丹心汗青(文天祥)

(六)明和前清时期

1明(1368—1644)

1)人物:太祖朱元璋、惠帝、成祖朱棣、崇祯

2)事件:

朱棣迁都、郑和下西洋;张居正变法、宦官专权

满族兴起、李自成起义;倭寇入侵、葡占澳门、荷占台湾

3)制度:废宰相、设内阁、东西厂、文字狱、八股取士、海禁

2清前期(1616—1644—1840)

1)人物:努尔哈赤、皇太极、顺治、康雍乾、嘉庆

2)事件:

吴三桂降清、除鳌拜、平定三番、康雍乾盛世;管理蒙回藏

郑成功收复台湾、管理台湾;尼布楚条约

3)制度:军机处、文字狱、闭关锁国、海禁

3明清经济:玉米甘薯传入、资本主义萌芽

4明清文化:

1)科技:《本草纲目》、《天工开物》、《农政全书》、《徐霞客游记》、《永乐大典》、《四库全书》

2)思想:陆王心学、顾王黄

3)文艺:小说、戏剧

4)宗教:传教士来华

近代史:半殖民地半封建社会

1时间:1840—1919—1949

2阶段:

旧民主主义革命:1840第一次鸦片战争—1919五四运动

新民主主义革命:1919五四运动—1949新中国成立

一、清晚期(1840—1912)

1政治

1)历史人物:

统治者:道光、咸丰(慈禧)、同治、光旭、宣统(溥仪)

官员:林则徐、魏源;曾国藩、李鸿章;

人物:洪秀全、洪仁干;康有为、梁启超、孙中山、袁世凯

2)历史事件:

侵略史:两鸦、中法、甲午、八国、中日;俄割东北、瓜分狂潮

腐朽史:对外丧权辱国,对内镇压人民

抗争史:虎门销烟、洋务运动;太平天国、义和团;维新变法、辛亥革命;新民主主义革命

3)制度:皇族内阁、废除科举制、鼓励工商业

5国民党(1894—1912):

兴中会、同盟会;黄花岗、武昌起义;

成立民国、临时约法;清帝退位、袁世凯篡权

6文化:京师大学堂、申报商务印书馆

二、北洋军阀(1912—1916—1928)

1袁世凯时期(1912—1916)

事件:刺宋案、解散国民党、独裁统治、二十一条、复辟帝制

文件:《约法》、《修正总统选举法》、《中日民四条约》

2军阀割据(1916—1928):

1)政治

人物:黎元洪、段祺瑞、冯国璋(吴佩孚)、张作霖(张学良)

事件:府院之争、张勋复辟、军阀混战、参加一战

政党:

国民党:二次革命、护国运动、护法运动;一大三政策、北伐

共产党:李、陈宣传马克思、五四运动;一大建党、三大合作

2)经济:民族工业迅速发展,荣宗敬兄弟面粉厂纺织厂。

3)移风易俗:用阳历、剪辫子、易服饰、除称呼

4)文化:新文化运动,蔡陈胡鲁、德赛白家、北京新青年

三、国民党时期(1927—1949)

阶段:

十年内战时期:1927—1937;抗日战争时期:1937—1945

停战谈判时期:1945—1946;解放战争时期:1946—1949

1十年内战时期(1927—1937)

1)政治:

国民党:四一二、七一五、东北易帜、围剿红军、攘外必先安内、西安事变;《训政纲领》、《政府组织法》

共产党:南昌起义、八七会议、秋收起义、井冈山会师、工农割据、土地改革、苏维埃共和国、反围剿、长征、遵义会议、胜利会师、瓦窑堡会议、一二九运动、调停西安事变;八一宣言、东北抗联(杨二赵)

日本:济南惨案、九一八、一二八事变、伪满洲国、华北事变

2)经济:民族工业蓬勃发展、官僚资本迅速敛财

2抗日战争时期(1937—1945)

1)政治

国民党:国共第二次合作、淞忻徐武长会战;皖南事变;开罗会议、远征军

共产党:

洛川会议、《合作宣言》、红军改编、建新四军、敌后根据地、论持久战、七大;平型关大捷、百团大战;减租减息、大生产、三三制

日本:七七事变、进攻上海、南京大屠杀、轰炸重庆、毒气战(731)、囚笼政策;以华治华(汪伪政权)、三光政策、以战养战、慰安妇、原子弹、苏联宣战、日本投降

2)经济:经济损失巨大

3)文化:西南联大

3停战谈判时期(1945—1946)

事件:重庆谈判、双十协定、政协会议、李闻惨案

4解放战争时期(1946—1949)

1)国民党:进攻中原、全面进攻、重点进攻、通货膨胀、伪国大

2)共产党:粉碎进攻、土改、三大战役、七届二中、北平谈判、渡江战役

现代史:社会主义社会

时间:1949—1978—至今

阶段:

社会主义革命和建设时期:1949—1978

社会主义现代化建设新时期:1978—至今

一、社会主义革命和建设时期:1949—1978

1社会主义革命时期(1949—1956)

1)政治:政协会议《共同纲领》、一届人大《宪法》;外交(一边倒、日万会议)

2)经济:土地改革、稳定物价;一五计划、一化三造,社会主义经济制度初步建立。

3)军事:后期作战、剿匪镇反、抗美援朝《朝鲜停战协定》、

2探索时期(1956—1966)

1)政治:召开八大、论十大关系、七千人大会、三届人大

2)经济:总路线、大跃进和人民公社化、三年困难、八字方针

3文革时期(1966—1976):

性质:是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

政治:两个反革命集团;三伟人逝世、结束文革;恢复席位、美日关系。

4成就

经济:完整的工业体系和国民经济体系、三线建设

文化:双百方针、两弹一星、大庆精神(三老四严、四个一样)

英雄:杨黄邱罗雷锋等战士;王进喜、焦裕禄;李华钱邓等科学家

二、社会主义现代化建设新时期(1978—至今)

1政治

真理讨论、十一届三中、平反纠错、改革开放、法制建设、一国两制、港澳回归、汪辜会谈、反分裂法;全方位外交(大国、邻国、欧、非、拉美)

2经济

家庭联产承包制、经济特区和港口城市、市场经济体制、加入世贸、第二大经济体、一带一路

3文化

思想:建设有中国特色社会主义理论

科技:航天探月、深潜、高铁、5G、天眼

附录:历史线索

思想

春秋战国时期:百家争鸣,儒道墨法;

西汉时期:黄老无为;罢黜百家、独尊儒术;

南北朝时期:范缜无神论;

隋唐时期:三教合归儒

宋元时期:程朱理学;

明清时期:陆王心学、三大思想家(黄、王、顾);

晚清时期:向西方学习

制度

尧舜禹时期:禅让制

夏朝:世袭制

商朝:内外服

周朝:宗法制、分封制、礼乐制、井田制

战国时期:奖励军功、土地私有制、县制

秦朝:皇帝制度、三公九卿、郡县制、户籍

汉朝:分封制和郡县制并存、推恩令、察举制;政府官营

魏国:九品中正制、

晋国:分封制

隋朝:三省六部制、分科考试选官

唐朝:三省六部制、科举制、租庸调制、两税法;设节度使

宋朝:文官担任知州、转运司管财政、设禁军

元朝:行省制度、驿站、四等人制度、边疆制度(西藏、西域、台湾)

明朝:废除丞相、内阁制、东厂锦衣卫;严禁海外贸易

前清:设军机处、文字狱、班禅和达赖

晚清:清末新政、预备立宪、皇族内阁

改革

公元前356年,秦国商鞅变法;

484年,北魏孝文帝改革。

1069年,北宋王安石变法;

1572年,明朝张居正改革。

1898年,清朝戊戌变法;

1978年,改革开放

战争

公元前771年,犬戎攻入镐京;

公元前206—202年,楚汉战争。

公元前119年,卫青、霍去病出击匈奴;

202年,赤壁之战。

316年,匈奴灭西晋;

383年,前秦和东晋淝水之战。

755—763年,安史之乱;

1662年,郑成功收复台湾。

1840—1842年,第一次鸦片战争;1856—1860年,第二次鸦片战争;

1883—1885年,中法战争;1894—1995年,中日甲午战争;

1900年,八国联军侵华战争;1931—1945年,日本侵华战争;

1927—1937年,国共十年内战;1946—1949年,解放战争;

1950—1953年,抗美援朝战争

起义

公元841年,国人暴动;

公元前209年,陈胜、吴广领导大泽乡起义;

23年,绿林、赤眉起义;

184年,东汉末黄巾军起义;

875年,唐末黄巢起义;

1351年,元末红巾军起义,1368年,朱元璋建立明朝,元灭亡。

1644年,明末李自成建立大顺政权;

1851年,洪秀全领导太平天国

1911年,黄花岗起义和武昌起义;

1927年,南昌、广州、秋收起义。

条约(协定)

1689年,清政府和俄国签订《尼布楚条约》。

1842年,中英《南京条约》;1843年,中英《虎门条约》

1844年,中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》

1858年,中俄《瑷珲条约》、中英中法《天津条约》

1860年,中英、中法《北京条约》;1895年,中日《马关条约》

1901年,中英、中法《辛丑条约》;

1915年5月,袁世凯与日本《中日民四条约》

1953年,中朝美《朝鲜停战协定》

新中国史

1949年10月1日,中华人民共和国成立。

1950年10月,抗美援朝。

1954年4月,日内瓦会议,首次以五大国身份参会。

1954年6月,人民共和国宪法》。

1955年4月,万隆会议,求同存异,取得外交成果。

1964年,人大三届一次:提出四个现代化目标;

1981年6月,中共十一届六中全会通过《关于建国以来若干历史问题的决议》

1992年,“九二共识”。

1993年,汪辜会谈在新加坡举行。

1997年,香港回归。

1999年,澳门回归。

2001年,中国加入世贸组织。

2008年,中国举办奥运会。

2010年,中国成为第二大经济体。

附录2:2017年版高中课标:历史课程标准篇(节选)

一、课程性质与基本理念

(一)课程性质

历史学是在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律的学科。

探寻历史真相,总结历史经验,认识历史规律,顺应历史发展趋势,是历史学的重要社会功能。

历史学是人类文化的重要组成部分,在传承人类文明的共同遗产、提高公民文化素质等方面起着不可替代的重要作用。

普通高中历史课程,是在义务教育历史课程的基础上,进一步运用历史唯物主义观点,以社会形态从低级到高级发展为主线,展现历史演进的基本过程以及人类在历史上创造的文明成果,揭示人类历史发展的基本规律和大趋势,促进学生全面发展的一门基础课程。

二、学科核心素养与课程目标

(一)学科核心素养

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。

历史学科核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面。唯物史观是诸素养得以达成的理论保证;时空观念是诸素养中学科本质的体现;史料实证是诸素养得以达成的必要途径;历史解释是诸素养中对历史思维与表达能力的要求;家国情 怀是诸素养中价值追求的目标。通过诸素养的培育,达到立德树人的 要求。

1唯物史观

唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

2时空观念

时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。

3史料实证

史料实证是指对获取的史料进行分析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确的、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真。

4历史解释

历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理论分析和客观评判的态度能力与方法。所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,即便是对基本事实的陈述也包含了陈述者的主观认识。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表现背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。

5家国情怀

家国情怀是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。

(二)课程目标

1能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

2能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联;

3能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识;能够以实证精神对待历史与现实问题。

4能够认识历史解释的重要性,学会从历史表象中发现问题,对历史事物之间的因果关系作出解释;能够客观评判现实社会生活中的问题。

5在树立正确的历史观基础上,形成正确的国家观、民族观、文化观、世界观、人生观、价值观。

发表评论