端午节是中国古代节日体系中最重要的传统节日之一。古代占卜一年丰歉的两个重要时期,一个集中于春节,一个集中于端午。在农历四、五、六三个夏季月中,端午又处于最核心的地位。

在古代传统节日中再没有像端午这样拥有众多称谓的节日。以端午节的时间特征为标志的称谓有五月五日、午月午日、重五、重午、五月节、天中节等;以端午节的节俗特征为标志的称谓,有龙舟节、粽子节、诗人节、浴兰节、女儿节等叫法。所有这些对于端午节的称谓都有其缘由。就起源而言,除了我们耳熟能详的纪念屈原的说法外,还有曹娥、伍子胥、越王勾践的传说,还有闻一多先生提出的端午为吴越民族祭祀龙图腾说、黄石先生的端午源于上古逐疫说、今人陈久金先生提出的古代越人新年说等等。

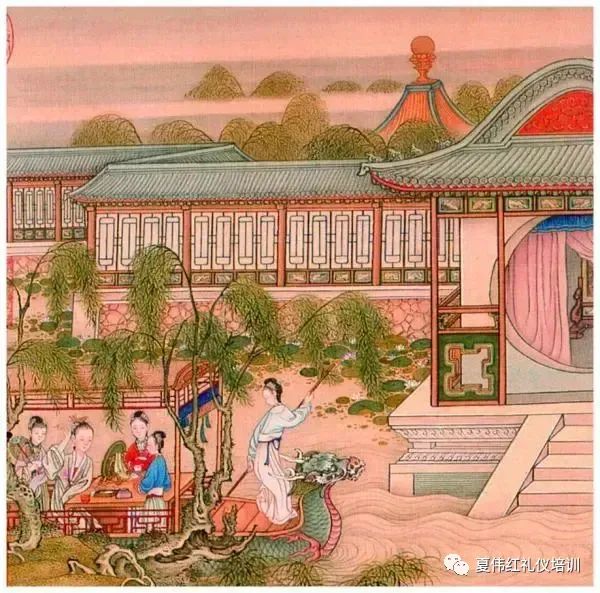

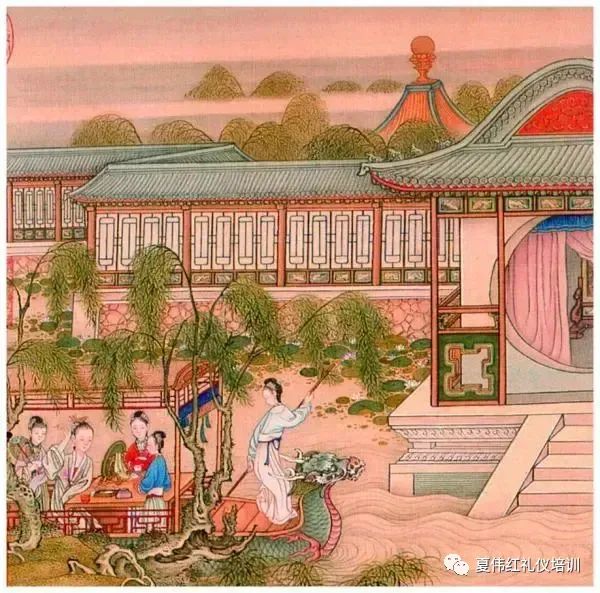

说到节俗,就更为丰富。古人在端午日炼剑、炼镜,采药、制药、晒药,在端午节用兰汤沐浴,饮雄黄酒、菖蒲酒、艾酒,在端午节插艾叶、挂雄黄袋、焚避疸丹,在端午节制艾人、艾虎、蒲人、蒲葫芦为饰,置蒲剑、蓬鞭、蒜拳、桃枝于床边,在端午节挂虎饰、穿老虎肚兜,穿五毒衣、系五色丝、戴五色花纸,在门前系朱索、贴五毒符,贴张天师像、钟馗像,还有赛龙舟等节俗活动。

-先秦至两汉时期:形成期

“端午”这一名称的由来,“端午”虽然也被叫作“端五”“重午”“重五”“端阳”“夏节”等,是在上古时期是以干支纪年,并且也用干支来纪日。因此,很多节期并没有硬性规定在某月之某日,而是按照干支的序次来确定,而端午,即在五月内第一个午日。

古代节日是人观察自然、周围事物以及人自身,再依据自然的变化而划分出的特殊时段,其中往往蕴含着较为古老、朴初的自然认知和人类自我认知。中国古代的历法制定者,把北斗星斗柄上指向北极星的第七颗星,称为“招摇”,招摇走到第五个月,即仲夏之月,正是指“午”,故五月称为“午月”。秦汉以后至今,以“午月午日”为“端午”。

端午特殊的时节,被视为“恶日”,过节方式的目的和意义在于避恶,人们较为重视采取种种方式来躲避灾害和疾病,使得自己与家人、屋宅都能平安地度过这个特殊的时分。这是中国文化和中国节日中格外特殊的一个采药节日,端午的药草具有特别有效的功用。较为古老的节日活动主要有采兰沐浴、戴五色丝、用桃木板辟邪等。可以说,到汉代为止,端午的节期时间从午月午日逐渐向五月五日发展,与夏至这一节气并行,还并未成为重大的仲夏节日。“避恶”逐渐成为端午的主要内涵,相关的避恶方法作为端午的主要活动事项渐见端倪。

魏晋南北朝时期:确立期-

魏晋南北朝时期是中国历史上人口大规模迁徙、文化大范围与深层次交融的重要时期。这段时期的端午习俗主要发展有:南北方观念与习俗的交流和融合,南方以夏至为新年的尝新、庆丰收等习俗和北方的避恶观念相互交融在端午习俗中。

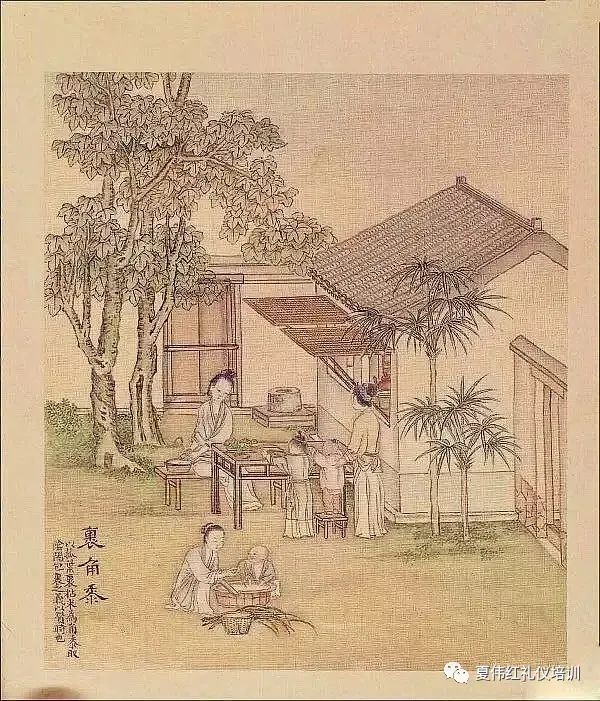

这一时期,采药仍然是重要的习俗,艾草和菖蒲则是人们使用的主要药草。五色丝也有不同的形制和用途,但它们基本上并没有太大的改变,只是品种逐渐丰富,表现了妇女们的巧手慧心。角黍和竞渡是后世端午节习俗中非常重要的两项节日内容,也正是在这一时期,这两项内容都出现了,并且都融合在有关屈原的传说里。而有关伍子胥、曹娥、勾践的传说,也成为端午传说的组成部分,表现出端午传说在萌芽时期就已存在着的地域化的多端源流。它们中的每一种都有产生的地方背景与渊源流脉,每一种都为当地人口耳相传,传说中讲述的历史人物都为当地人所推崇或纪念。

隋唐至宋元时期:繁盛期-

隋唐至宋元时期,被认为是中国历史、文化的成熟期。这一时期有著名的盛唐气象,有科技发展和文明发达的两宋时期,端午习俗在中国历史上的这段时期也随之进入了繁盛期。

唐朝时的端午节,朝廷和家庭都要分别举行宴会,以示庆贺。唐代宫廷在端午宴享时,皇帝要对大臣有所赏赐,以示恩宠。最常用的赐物便是夏令的食品粽子。这一天,还要举行一些娱乐活动。据《开元天宝遗事》记载,宫中每到端午节,就要造粉团、粽子置于盘中,再制作纤巧的小角弓,架箭射盘中粉团,射中者食之。因为粉团滑腻纤小,颇难射中。这本是宫中游戏,后来传遍长安,人们争相仿效,一时成为风习。用角弓射粽,与后来见于记载的“射柳”,均颇有胡风。射粽的环节平添嬉耍玩乐的氛围,在普通琐碎的进食时段前增加了一抹竞技的色彩。一般民众的家庭宴会,除了吃粽子、饮菖蒲酒外,还讲究吃新鲜蔬菜,俗又称“尝新”。

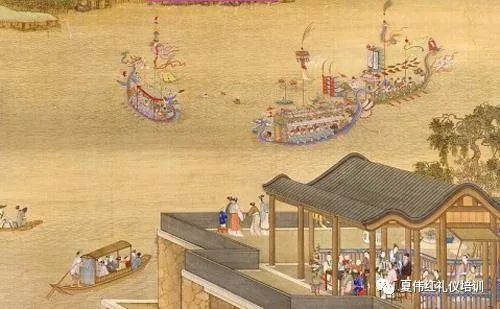

唐代竞渡之风亦尤为兴盛。自穆宗起,唐代的几代皇帝都喜欢去“鱼藻宫”观赏竞渡之戏。竞渡之俗虽然不是自唐始,但从唐时起颇具规模,广为流行。上至宫廷,下至民间,均是乐在其中。

宋代在唐代基础上新出现的一种俗信,认为端午节下雨不吉,反之则吉。陈元靓《岁时广记》引《提要录》云:“五月五日晴,人曝药,岁无灾。雨则鬼曝药,人多病。此闽中谚语。”这可能与流传此种习俗的地区的地理条件有关,也或许与晒药的习俗有关,还可能因为水是属阴的,下雨背后的文化结构是阴气兴盛,对于本来就“阳盛极而阴萌生”的端午更是加速了“阳”的逝去。

明清时期:普及期

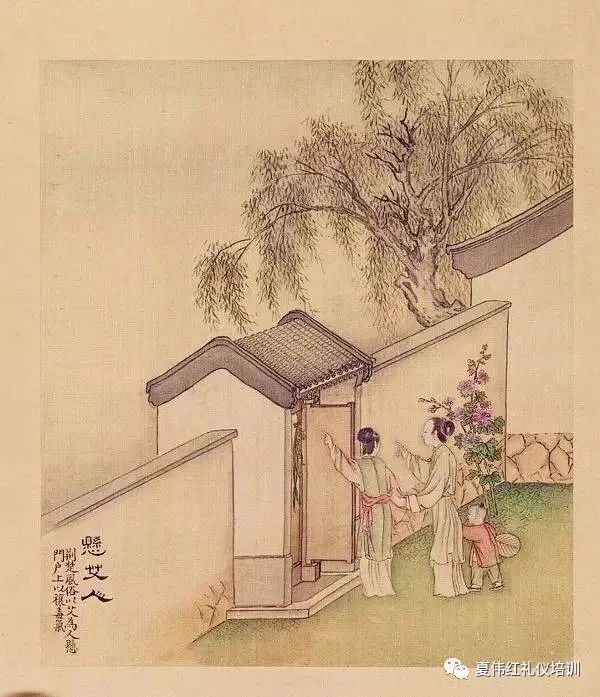

明清时的端午节俗中,有装饰小儿女以及请出嫁之女归宁的习俗,端午被称为“女儿节”。中国传统的女儿节有好几个,如端午、重阳、七夕等。端午节少女须佩戴灵符,头簪榴花。这种习俗实际上延续到近现代。女儿女婿在端午节这天与娘家的往来是保持联系的重要日子,各地也均有相互赠送物件的习俗。

明清两朝的社会商业渐渐发达,端午节俗中的各种事象,在这段时期也进入了普及期,并经由各地市民、渔民或农民的参与而变得更为精巧、生动或是规模壮观。除了个人层面的、家庭层面的、社区层面的端午节俗活动之外,更大范围上地域社会的竞渡或其他端午习俗也屡屡见诸于各类记录。各种在端午期间食用或使用的药品、食品和物品,除了自家消费,还有相互的馈送,进而还出现了在市集上大量售卖的情形,形成专门的药市、集市等。尤其是在竞渡之日,街市的兴盛更是达到了极致,往往是全城出游,彻夜不歇。

总之,端午节的历史变化以时间为经,空间为纬,人群为主体,民间信仰为内核,日常生活为表现,文化实践为导向。在这些变化中,作为复杂的文化符号系统而存在。它与其他中国传统节日的特点不同的是,在强大的民间生活所体现出的民俗观念和民间信仰的基础上,还体现出了颇具特色的爱国主义精神,有屈原、伍子胥等人物传说,蕴含丰富的文化因子。

■文字来源夏伟红礼仪培训工作室及文献

■图片来源于网络

对于传统礼仪文化的研究和认知,

我想是一种态度,

也是一种信仰。

发表评论