内容提要 :本文在学界已有研究基础上,从中国韩国学的成果发布和成果积累等新的考察角度入手,审视韩国学的研究成绩,进而提出不同于以往的“古代对外关系史”研究理念,尝试探析目前韩国学领域研究中的空白点,并结合中韩两国的韩国史研究现状,阐述韩国学所属的古代对外关系史这一新研究领域的研究对象、旨趣、方向等问题。总体上,对中国韩国学及其主要分支韩国史予以理论支持,并对韩国国内的“国史”研究提供镜鉴。

关键词:韩国学 韩国史(朝鲜史) 古代对外关系史

中国学界的韩国学研究主要集中在两大领域:一是当代韩国的经济、语言、外交研究;二是传统韩国的历史文化研究。这一特点既在数据统计[1]中有明显表现,通过检索历届“中国韩国学国际学术研讨会”(表1)讨论文章、韩国学代表性刊物(表2)学术论文、中国韩国学核心高校的硕博士学位论文,也可以得到充分的体现。中韩建交20多年来中国韩国学研究取得的成绩,得到了外界广泛认可[2],但同时不少学者也已清醒地指出我们的研究存在“大量低层面重复研究”等不容忽视的问题[3]。本文不揣谫陋,试从成果发布及成果积累的全新角度,分析韩国学研究中的选题偏重性问题,重点探讨韩国史[4]研究的课题,并在此基础上提出“韩国古代对外关系史”的研究理念,意在抛砖引玉,希望这种新的视角能有助益于中国学界的韩国学研究,也能引起韩国国内对于“国史”研究的反思。

一

韩国学领域的回顾与反思有利于不断发现问题,推动研究的进展。此前学界已然从不同角度对韩国学进行过总结和展望,《当代韩国》在中韩建交20周年的2012年也刊发了一系列综述文章[5],这些文章都从不同角度很好地总结了20多年来韩国学的主要成就,也体现出中国学者自觉的学术史意识。在这些反思性文章基础上,本节拟从新的角度,即成果发布和成果积累视角,对韩国学的成绩及其问题略做一点补苴罅隙之论。

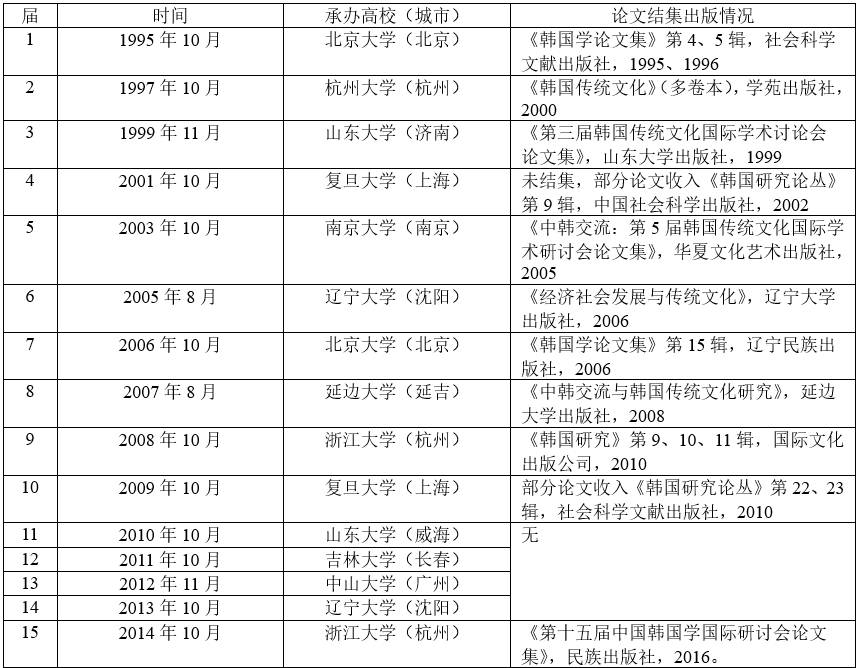

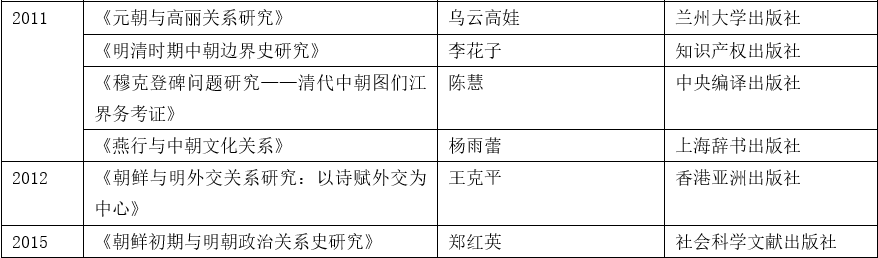

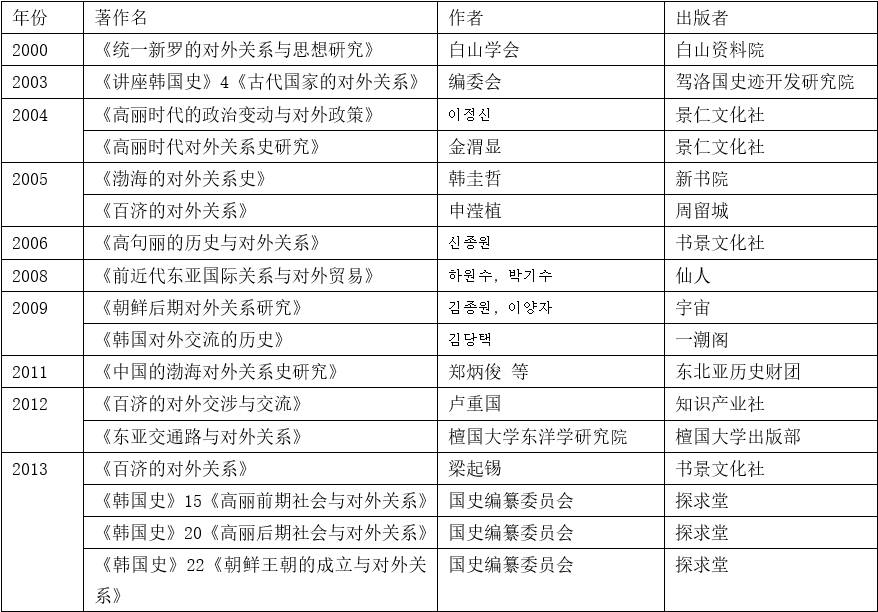

表1 历届中国韩国学国际学术研讨会简表(1995~2014)*

* 中国韩国学国际学术研讨会,第1~9届称为“韩国传统文化国际学术研讨会”,第10届开始改称“中国韩国学国际研讨会”;第1~6届每两年举办一次,此后每年举办一次。

中国历代古籍中载有关于朝鲜半岛的丰富资料,知识阶层关注、研究朝鲜半岛国家的传统久远。但是新中国成立后,长期以来作为世界史一部分的韩国史,从事专门研究的学者极少,很多学者是在中外关系史、中国边疆民族史、中国地方史等学科框架的制约下努力坚守研究阵地。目前,韩国学与韩国史研究者群体,已经广泛分布于全国多所高校和科研单位。比如,1979年成立的中国朝鲜史研究会,是以研究朝鲜半岛历史为宗旨的唯一的全国性学会和该领域专业性最强、规模最大的学术研究团体,其会员基本涵盖了该领域主要研究力量。从学科与队伍建设意义上说,该会自2008年以来,在不断推动国际国内学术交流等方面的成绩十分突出[6]。韩国史研究者被广泛地联系起来,从学术机构间的交流与学者间的对话等角度看,中国的韩国史研究整体水平和面貌焕然一新,加之各院校硕博士后备研究力量的纳入,韩国史研究队伍形成稳定结构。改革开放以来,延边大学是最早开展朝鲜教学与研究的代表院校(1948年设朝鲜语、朝鲜历史专业),为全国输送了一大批懂朝鲜语的各类专业人才,其中很多就活跃在外交、教研、出版等领域。在学科建设上,延边大学朝鲜韩国学相关研究开展较早,拥有最为完整的教学与科研体系,尤其是保证了本硕博三阶段连贯进行韩国学课程教学,形成了特色化的朝鲜史学科,涵盖中韩日古代关系、朝鲜古代史、朝鲜近现代史、东北亚国际关系、中朝韩日文化比较等多个研究方向。复旦大学除在国内具有举足轻重地位的韩国研究中心,它是另一所建有世界史学科下的“韩国史”博士点的高校。这是韩国学研究取得的第一个成绩,即培养了大量掌握韩国语、熟悉韩国学研究理论方法和研究动向的研究人才。

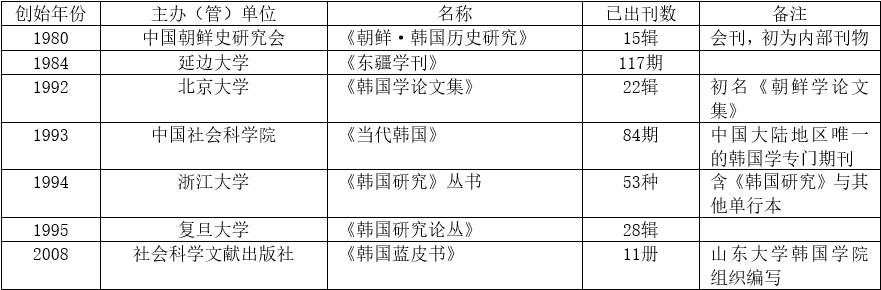

1992年中韩建交后,国内出现了韩国学研究的热潮,各地纷纷建立与韩国有关的学术研究团体,中国社会科学院、延边大学、北京大学、山东大学、复旦大学、浙江大学(原杭州大学)、青岛大学、辽宁大学、中山大学、上海外国语大学等院校都成立了韩国语系或韩国(学)研究中心(所)[7]。这些研究基地在韩国学的研究上之所以具有长期的学术影响力,除了其有效组织学术研究等基本学术活动外,还在于创办了一批作为研究成果出版与发表平台的出版物,包括研究期刊、辑刊、丛书等。这些出版物日益增多,令人眼花缭乱,经过大浪淘沙,其中目前被公认具有持续的学术影响力的代表性连续出版物如表2所示。这是韩国学取得的第二项成绩,即建立起良好的成果发布平台。

表2 韩国学代表性连续出版物

(截至2015年1月1日)

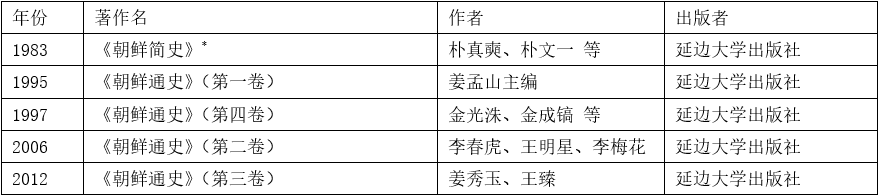

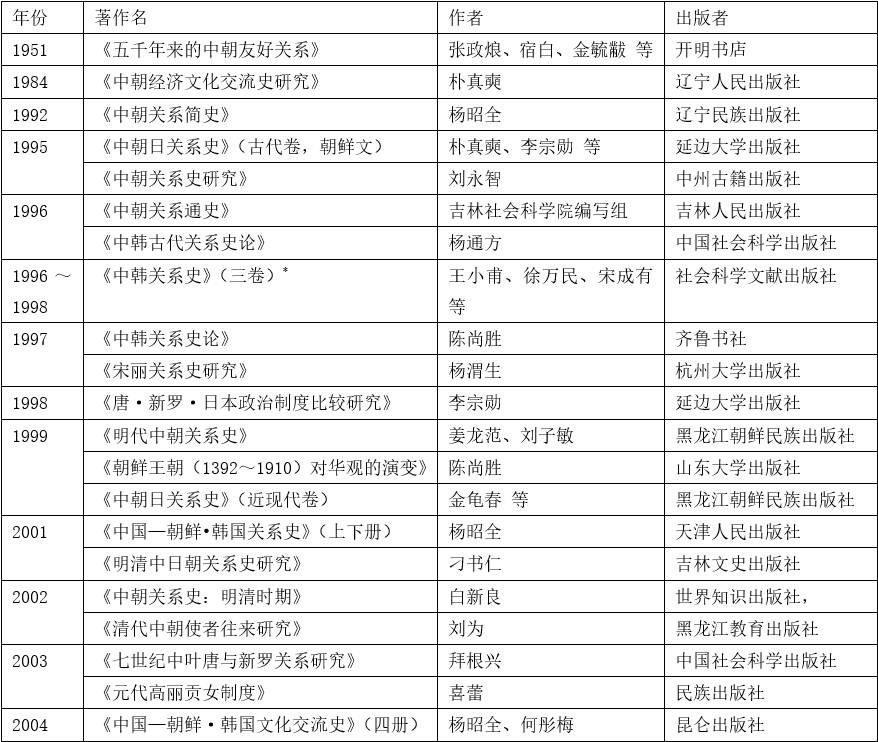

第三个成绩是研究成果的积累。20世纪90年代大陆学界出版有《韩国研究中文文献目录(1912~1993)》(杭州大学出版社,1994)和《中国朝鲜学—韩国学研究文献目录(1949~1990)》(中央民族大学出版社,1995),对韩国学研究成果文献进行了初步总结;2008年又出版了《朝鲜半岛相关文献目录(1992~2005)》(辽宁民族出版社,2008)。韩国史作为其中一个组织有序、学术传统浓厚的领域,各类“通论型”、“断代型”、“专题型”的学术史综述已有不少[8];中国朝鲜史研究会年会频繁召开与交流日益紧密,每年的会员研讨与大会总结也起到了阶段性总结的作用。为避免与之重复,以下为更直观地了解韩国史研究成绩,我们重点分析韩国史古代部分的研究成果,由于其数量宏富,为节省篇幅,择要以最具代表性的通史与通论、中韩关系史两大类公开出版发行的专著成果为例,对其整体趋势进行简要考察(数据截至2015年1月1日)。

表3 通史、通论类著作

*1983年延边大学内部印刷作为讲义使用,后由延边教育出版社(1986)、延边大学出版社(1998、2007)先后重印、再版。

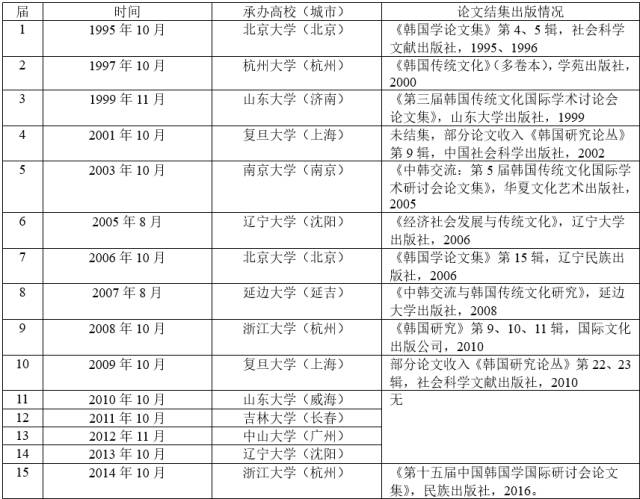

表4 中韩关系史类论著

*2014年1月增订版由社会科学文献出版社出版。

通过两大类研究专著类成果的统计结果,显然韩国史领域在研究选题方向上存在偏重中韩关系史的倾向。中韩关系史通史、断代史、专题史都有多部著作,论题的精细化、深入化程度也都是令人可喜的,中韩关系史研究堪称中国韩国学研究重大成绩。但同时,正如我们前面指出的,这也说明中国学者惯于或者乐于从中国史的延长线角度(“中外关系史”、“中国边疆民族史”皆然)研究朝鲜半岛历史文化,我们在韩国本体的研究上还明显较为薄弱,中韩关系史这些成果虽然丰赡,但难以胜任韩国史作为韩国学所属的国别史所要求的研究韩国民族历史的任务。韩国史研究者不研究韩国自身历史,而长期以中韩关系史研究取而代之,这似乎是中国韩国学的常态。有些学者则更明确地提出“东亚韩国学”概念,倡导“以中国人的美学观和价值观来研究韩国的人文科学”和“从反观的层面促进中国文化的深层研究”[9]。无疑这种研究观念有其区域整体研究、“从域外看中国”视角等优点,但也确实易于湮没韩国学的主角之主体性。我们要研究的韩国学,毕竟首先要透彻研讨韩国民族文化。相较之下,笔者建议取来“他山之石”——例如中国历史学者在研究北方民族时反对以往拘泥于汉文史料偏狭的中原中心观[10]、提倡高度重视研究对象的“主体叙事和主体意识”之理论方法[11],就可以纳入韩国学的视野中来。以下结合韩国国内“国史”动态, 略论“古代对外关系史”研究内容、方向等问题。

二

韩国古代对外关系史,指朝鲜半岛古代国家在漫长的前近代时期,对外同周边的中国、日本等国家或部族进行外交与交流活动以及相关外交决策、制度的历史,也可称为朝鲜半岛古代国家外交史。在研究范畴上,朝鲜半岛古代国家彼此之间的交往也不应被排除在外,举例来说,新罗在统一之前与加耶、百济、高句丽彼此之间的关系,无疑也是韩国古代对外关系史的重要研究内容。

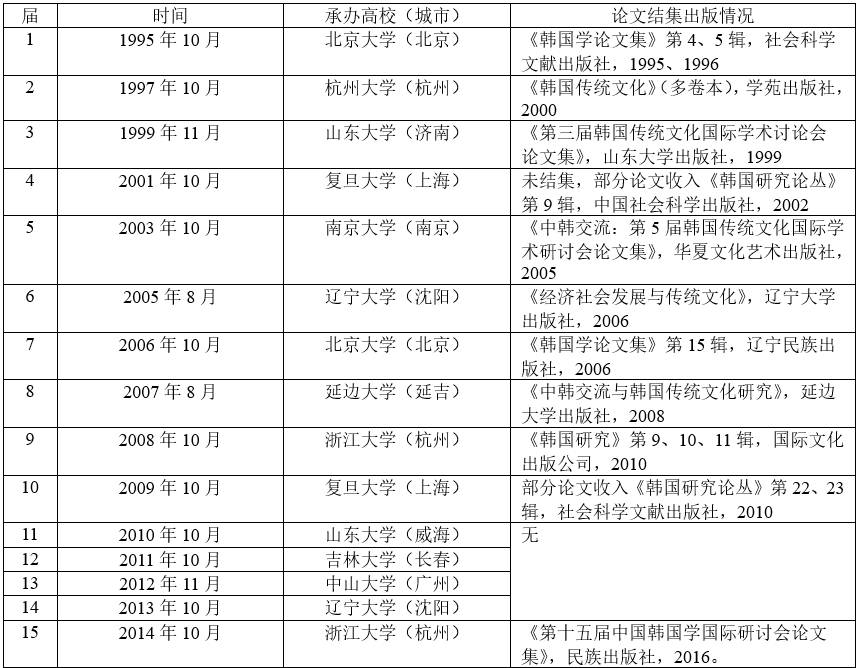

韩国历史学界的“古代”一词不同于中文话语中指前近代时期这一内涵,而是指高丽时代之前的古朝鲜至统一新罗时代,即前近代时期早期。韩国国内在专著成果上虽不常使用“对外关系”,仅以近十五年出版的著作为例,以对外关系史为主题的著作多为论文集和合著作品(如国史编纂委员会《韩国史》,见表5),以此为题的独著很少,但其实在学术论文中和具体行文中,“对外关系”概念使用则相当频繁和广泛,而且某些古代国家如百济的对外关系史研究专著则略多。[12]无独有偶,朝鲜史学界也一贯重视对外关系史研究,2012年出版的三卷本《朝鲜对外关系史》,就是一部前近代时期对外关系通史。[13]

表5 韩国古代对外关系史部分著作(2000~2013)

韩国古代对外关系史的主要内容是韩国古代国家的外交史历程。朝鲜半岛上最早的古朝鲜国家和“三韩”(马韩、辰韩、弁韩)虽史载阙略不详,但也留存有通交中国王朝的记录[14]。根据金富轼等编纂的《三国史记》和一然所撰《三国遗事》,朝鲜半岛在公元前1世纪先后建立了新罗(前57~ 918)、高句丽(前37~ 668)、百济(前18~660)、加耶诸国(42~532),列国长期争雄称霸,在彼此之间以及与东亚国家之间展开了纵横捭阖的外交。这一长时段的前期,尤其是高句丽,几乎与中国汉唐诸中原王朝皆有通交,和战不断,与北方部族也有程度不同的交流;后期,百济和新罗逐渐兴起,百济曾与高句丽在东亚诸国之间展开外交竞争,与东晋南朝有异常活跃的外交和交流;新罗则后来居上,依靠外交上与中国的紧密关系,与唐朝联手最终驱逐倭势力、吞并百济故地、灭亡高句丽,从而在历史上第一次统一了朝鲜半岛中南部。7世纪后半岛先后出现了三个统一王朝国家:统一新罗(676~918)[15]、王氏高丽(918~1392)、李氏朝鲜(1392~1910)。其中统一新罗与唐王朝、日本往来密切,据中韩学者的研究,与西域应也有文化交往[16]。继之而起的高丽王朝统一朝鲜半岛之前也曾历经与后百济和新罗短暂的并立分裂期,即“后三国”时代,这一短暂时期也有一些出色的外交事件。高丽王朝时代,中国大陆正值五代十国、宋辽金元以及明朝初期,中国的分裂和政权更迭,给高丽提供了一个广阔的外交舞台,高丽外交史因此而异彩纷呈[17]。东亚封建时代末期,李氏朝鲜对日本、中国明清王朝的外交较之前代,无论在制度、礼仪上,还是在交往模式上,都更“有章可循”,其主流是事大主义,李氏朝鲜作为中国的册封国、属国地位一直到甲午中日战争后才被改变。

在韩国古代对外关系史发展历程中,不可避免地经历了朝鲜半岛国家外交主体一元化、外交思想及策略的重大变化、东亚局势总体阶段性变动等多种历程,为认识这一过程中韩国民族外交的独特性,在研究上有必要对韩国古代对外关系史进行历史分期,这也有利于完整地认识和理解包括古代、近现代等历史时期在内的朝鲜半岛外交史。历史分期方法并非唯一,既可以按王朝国家来分期,也可以以外交特点阶段来分期(比如7世纪中叶以前的韩国古代对外关系呈现“战国”外交特点,7~14世纪有自主外交与事大外交争相交替的特点,14世纪末至19世纪中后期大体为事大外交达到巅峰并走向瓦解),还有以东亚外交体系来分期,又可以分为前国际体系、宗藩体系等[18]。

在中国史学界,自从有学者开创性地探讨中国古典外交史、提出东亚外交圈概念以来[19],以东亚为核心的东方外交史的研究也得到学界重视,尤其是中国学者率先组织了东方外交史的集体研究[20]。而无论是在东方外交史还是在亚洲外交史中,朝鲜半岛古代外交史都应占有一席之地,至少从朝鲜半岛与古代中国关系之紧密、历史跨度之连贯绵长是世界其他任何国家都无法比拟这一点来说,它也应引起学者的足够重视。

然而,在中国学者进行的东(北)亚史、中韩(日)关系史研究中,朝鲜半岛古代国家并不是研究的中心或“主角”。 因为,东亚关系史是东亚大陆及海域诸国家、部族相互间在政治、经济、文化等方面关系交错的历史[21],朝鲜半岛国家并不被当做研究的第一主体。但是实际上,在朝鲜半岛古代的外交实践中,半岛古代民族的外交特点异常鲜明,具有区别于中国、日本以及北方草原诸国的独一无二的外交思想、策略和制度,而朝鲜半岛古代国家外交历程却从未被完整地予以研讨。因此,研究以朝鲜半岛古代国家为中心进行的外交史具有很重要的意义:一是认识独特的韩国古代外交历程及其细节;二是通过韩国外交史认识韩国民族及其文化心理;三是通过韩国对外关系演变,反观中国本身。从韩国学角度讲,前两个层面显得较为重要;第三层面则似乎和业已展开的“从周边看中国”研究[22]殊途同归。

三

韩国古代对外关系史作为韩国学的一个研究领域,本身即是一项研究课题,依笔者浅见,这一课题的若干重要方向支撑着其作为一个独立学科领域。

其一,韩国历代王朝外交思想、战略、制度、实践与韩国民族文化独特性研究。在古代历史上,由各时期古代国家所产生的关乎国家命运的外交思想、战略和实践以及制度设置等,比其内政更能体现韩国古代民族、国家的文化特点,因为外交是在与“他者”的互动中确立“自我”的过程。历史上韩国在与中国、日本及北亚政权交往过程中表现出来的独特心理和行为方式即韩国民族文化独特性,这应成为以“透彻理解韩国文化精髓”为宗旨的韩国学的优先性课题。

其二,韩国的古代对外关系史与近代以来的外交史的贯通研究。[23]以长时段来通篇考察韩国外交史,实际上就是完整地再现韩国民族及国家的建构史,因为与庞大的中国最为邻近的农业文明中,朝鲜半岛是仅有的未被纳入中国版图的区域之一[24],其外交常常关乎国家存亡的韩国民族,与中国诸王朝、部族的交往以及同非中国国家、部族的交往是一个内容丰富多彩的历史过程。当代中韩两国都是注重历史的国家,中国学者大力研究韩国外交通史,无论是对还原历史本来面目,还是对当代两国相互之间的文化理解等都具有重要的现实意义。

其三,韩国古代对外关系史与东亚关系史的交叉研究、比较研究。如前所述,中国既有的韩国学成果大多集中于以中国视角为主的中韩关系史、东亚区域史,从深化研究的角度来看,东亚外交史的比较研究可行而必要,因为在对照相同文明区域内其他诸国的外交史之后,韩国古代对外关系的特点也会愈加分明。至于韩国古代对外关系史与东亚关系史的交叉研究,也就是在具体问题的探讨中,不拘泥于某一国视角,倡导区域内的多国别视角转换、交叉和比较。

通过以上三个主要方向的研究,可以将完整地再现韩国古代对外关系活动的长时段历程以及重要外交事件的细节,勾勒韩国古代对外关系史的骨骼框架和脉络,并以韩国古代外交思想、战略、制度等外交文化即韩国民族外交独特性作为韩国外交史的血肉。这无疑也十分契合韩国学研究的旨趣,因为后者正是通过各学科角度致力于研讨韩国民族的文化精髓。目前中日韩三国史学界都有强调“超越国境”的区域史视角的倾向[25],这也促使我们重新思考在研究范式转换中,如何既兼顾区域内在联系与研究对象主体性,又能跳脱当代民族国家本位的束缚的问题。这是韩国学、东亚区域研究亟待解决的课题。目前从史料丰富程度、选题空白点、学术活跃度等方面来看,李朝一代丰富的汉文史料不仅能够提供朝鲜王朝外交史研究的基础材料[26],而且早已经成为东亚学术增长的发动机,因此朝鲜王朝外交历程的研究很可能将成为韩国古代对外关系史一个重要的突破口。

综上所述,本文基于国内外研究状况所提出的韩国古代对外关系史(朝鲜半岛古代国家外交史)这一研究理念,尚未被广泛认知,它要求以朝鲜半岛古代国家为主体,考察其与周边的中国、日本古代国家之间关系。无论从目前中国韩国学的成绩来看,还是从韩国史研究角度来看,它的范式都有意义,理应得到中韩两国学界同行更多的关注。

注释:

[1] 韩国学论文学科统计也可参阅宋成友:《韩国史研究综述》,《世界历史》1999年第2期,第90~93页。李奎泰:《当代韩国“中国学”与中国“韩国学”之比较》(《当代韩国》2012年春季号,第107页);李忠辉、肖霞《中国韩国学研究的现状、特征与趋势——基于1998~2010年CSSCI数据》(《当代韩国》2012年秋季号,第111页)。

[2] 李奎泰上揭论文,第92~118页。

[3] 石源华:《中韩建交二十年来中国韩国学现状及发展》,《当代韩国》2012年秋季号,第12~16页。

[4] 在目前中国学术界的话语体系中, “韩国史”和“朝鲜史”的用法并存,二者在指1948年之前的朝鲜半岛历史时含义相同。实际上对于朝鲜半岛历史最为严密的用词是中国朝鲜史研究会会刊采用的“朝鲜·韩国历史”。本文为简便起见,除转述和援引者外,均写作“韩国史”。

[5] 石源华:《中国韩国学研究的回顾与展望》,《当代韩国》2002年春季号,第73~78页。郑成宏:《当代中国的韩国学研究现状与趋势》,《中国社会科学院研究生院学报》2003年第1期,第86~90页。李得春:《韩国学与中国的韩国学》,《东疆学刊》2006年第6期,第9~18页。蔡美花:《东亚韩国学方法之探索》,《东疆学刊》2008年第4期,第1~5页。刘宝全:《近三年来中国的韩国学研究》,《当代韩国》2009年春季号,第92~95页。具洸范:《中国研究韩国学的动向分析》,《韩国学论文集》第21辑,2012,第125~133页。石源华:《中韩建交二十年来中国韩国学现状及发展》,《当代韩国》2012年秋季号,第12~16页。李奎泰:《当代韩国“中国学”与中国“韩国学”之比较》,《当代韩国》2012年春季号,第92~118页。李忠辉、肖霞:《中国韩国学研究的现状、特征与趋势——基于1998~2010年CSSCI数据》,《当代韩国》2012年秋季号,第108~120页。朴东勋:《中国的韩国政治研究现状述评》,《当代韩国》2013年夏季号,第109~120页。

[6] 金成镐:《中国朝鲜史研究会简史》,《朝鲜·韩国历史研究》第10辑,延边大学出版社,2009,第491~508页。

[7] 2010年延边大学宣布《中国朝鲜韩国研究信息汇编》基本编写完成,该汇编共收录中国1008位朝鲜韩国研究人员及其研究成果、64个朝鲜韩国研究机构、189个开设韩国语专业的学校等信息(详见延边大学朝鲜韩国研究中心《工作简报》2010年第1期, )。截至2010年国内相关机构情况,也可参阅:宋成有《东北亚史研究导论》,世界知识出版社,2011,绪论。

[8] 学界反思文章有:杨昭全:《中国朝鲜古代史研究概述》,《韩国研究论丛》第4辑,上海人民出版社,1998,第374~390页。宋成友:《韩国史研究综述》,《世界历史》1999年第2期,第90~94页。冯鸿志:《朝鲜古代中世纪史研究》,《中国世界历史学30年(1978~2008)》,中国社会科学出版社,2008,第76~80页。权赫秀:《最近三十年来国内学界的中韩关系史研究综述》,《过去的经验与未来的可能走向:中国近代史研究三十年(1979~2009)》,社会科学文献出版社,2010,第424~445页。权赫秀:《中国的朝鲜史研究与教学:历史的回顾与基于现实的展望》,《朝鲜·韩国历史研究》第13辑,延边大学出版社,2013,第472~502页。

[9] 蔡美花:《东亚韩国学方法之探索》,《东疆学刊》2008年第4期,第1~5页。

[10] 李鸿宾:《移民:事项背后的隐喻》,《中国边疆史地研究》2013年第2期,第119~128页。

[11] 姚大力观点,详见2012年4月25日《中华读书报》。

[12] 冯立君:《韩国和中国近30年百济史研究述要——以对外关系史研究为中心》,《朝鲜·韩国历史研究》第15辑,延边大学出版社,2014,第220~248页。

[13] 《朝鲜对外关系史》I、II、III,(平壤)社会科学出版社,2012。

[14] 参阅姜孟山等主编《中国正史中的朝鲜史料》(第一卷),延边大学出版社,1996。

[15] 朝鲜学界以及部分韩国学者亦称之为“后期新罗”,并认为新罗没有完成统一,它和北方的渤海国对峙的局面是“南北国”,类似中国、日本历史都存在的“南北朝”。中国唐史学者对这种历史认识代表性的驳议为王小甫《新罗北界与唐朝辽东》,《史学集刊》2005年第3期,第41~47页;亦收入氏著《中国中古的族群凝聚》,中华书局,2012,第291~304页。

[16] 申滢植:《新罗与西域:新罗文化国际化过程一考》,《新罗文化》(8),1991,第117~126页。李兰荣(音):《统一新罗与西域》,(东亚大学)《石堂论丛》(20),1994,第165~185页。李汉祥:《新罗坟墓中西域系文物的现况与解析》,《韩国古代史硏究》(45),2007,第133~159页。孙泓:《从考古资料看西域文化在新罗的传播》,《朝鲜·韩国历史研究》第10辑,延边大学出版社,2009,第65~78页。

[17] 卢启铉:《高丽外交史》,甲寅出版社,1994;中文版,延边大学出版社,2002。

[18] 杨军:《中国与朝鲜半岛关系史论》,社会科学文献出版社,2006。

[19] 黎虎《汉唐外交制度史》(兰州大学出版社,1998)率先提出中国古典外交史、东方外交圈研究理念以来,以外交制度作为研究对象的著作和学位论文有:吴晓萍:《宋代外交制度研究》,安徽人民出版社,2006。玄花:《金丽外交制度初探》,吉林大学(硕),2007。韩雪松:《北魏外交制度研究》,吉林大学(博),2009。冯立君:《九世纪中韩日三国外交制度比较》,延边大学(硕),2010。张申:《金朝外交礼仪制度研究》,安徽师范大学(硕),2013。

[20] 东方外交史历次国际学术会议及成果情况,请参阅外交学院东方外交史研究中心网站()。

[21] 中古东亚世界研究典型论著,请参阅李宗勋《隋唐时期中朝日关系和东亚汉字文化圈的形成》,氏著《唐•新罗•日本政治制度比较研究》,延边大学出版社,1998。杨军:《区域结构的形成(公元前3世纪末~8世纪末)》,氏著《东亚史》,长春出版社,2006。高明士:《天下秩序与东亚世界》,氏著《天下秩序与文化圈的探索》,上海古籍出版社,2009。韩昇:《东亚世界的历史进程》,氏著《东亚世界形成史论》下编,复旦大学出版社,2009。

[22] “从周边看中国”研究,请参阅葛兆光《宅兹中国》,中华书局,2011;《想象异域》,中华书局,2014。

[23] 关于近代东亚的大变革特别是中韩日三国关系的空前巨变已有不少论著,但因研究难度、畛域分野等,贯通古今的韩国外交史专著尚付之阙如。中文论著可参阅:权赫秀:《东亚世界的裂变与近代化》,中国社会科学出版社,2013。伊原泽周:《近代朝鲜的开港——以中美日三国关系为中心》,社会科学文献出版社,2008。滨下武志:《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》,朱荫贵等译,中国社会科学出版社, 1999;《中国、东亚与全球经济》,王玉茹等译,社会科学文献出版社,2009。

[24] 和田清:《东亚民族史序说》,《日本学者研究中国史论著选译》第一卷,中华书局,1992。

[25] 中日韩三国共同历史编纂委员会继2005年合作编撰《东亚三国的近现代史》后,2013年再度共同编写《超越国境的东亚近现代史》(中文版皆由社会科学文献出版社出版)。这是一种体现“超越国境”解决历史认识分歧、达成互相理解的良好实践。

[26] 参阅韩国古典翻译院网站()韩国古典综合数据库。

附记:本文初稿曾在中山大学“中国第13届韩国学国际研讨会”(2012年11月,广州)宣读,后经大幅修订。特此感谢会议期间滨下武志教授、曹中屏教授、孙卫国教授的评议,以及张东明教授、刘宝全教授、千勇博士提供的信息。

本文原刊《当代韩国》2015年第1期,第101-112页,略有增补。

发表评论