这是一组拍摄于民国初期的有关海州(当时叫东海县)的老照片,海州位于今江苏省连云港市市区的西南部,是一座有着两千年历史的古城。

这些图片所呈现的是1914年前后的海州景象,其中有海州的城墙、海州的义德医院、发生在海州的飞机事件以及100多年前在海州生活的人们。

海州市是哪个省(海州市是哪个省的城市)

海州城墙

海州古城是连云港的源头、发端与起点,是一座千年古城。自秦汉以来,风光秀丽的古海州一直是经济繁荣,商贸云集之地,素有“淮口巨镇”、“东海名郡”、“淮海东来第一城”的美称。

北门码头

民国元年,海州直隶州改为东海县。图为海州(东海)北城外的一处码头,这里是传教士在海州上岸的地方,蒸汽客轮可由海上直接通达到这里。远处可以看到海州巍峨的古城墙。

城外人群

1914年11月6日上午,很多海州人涌到北门城外,围观着一个从未见过的“怪物”。人群里面除了有老少百姓之外,还有几名荷枪实弹的士兵。在人们的前面拉着一道醒目的警戒线。

迫降的飞机

大家围观的“怪物”其实是一架德国飞机,对于当地的老百姓来说,很多人都是第一次看到。飞机的驾驶员叫普吕肖夫,他所驾驶的飞机在飞越海州附近的时候出了故障,以至在城外的天空上盘旋很久,最后在挑着白布的牧师指挥下,迫降在北门外西大岭一片叫“窑塘”的空地上,所幸驾驶员没有大碍,只是受了一点轻伤。

飞机碎片

这是警戒线内的景象,站在最前面的是一群士兵,他们来自白宝山的队伍。地上有一块正冒着白烟的物品,显然是一块从飞机上脱落的碎片。1914年7月第一次世界大战爆发,8月23日,日本正式向德国宣战。在这张图片的备注上出现了“击落”的字样,应该是曾受到日本人的攻击。

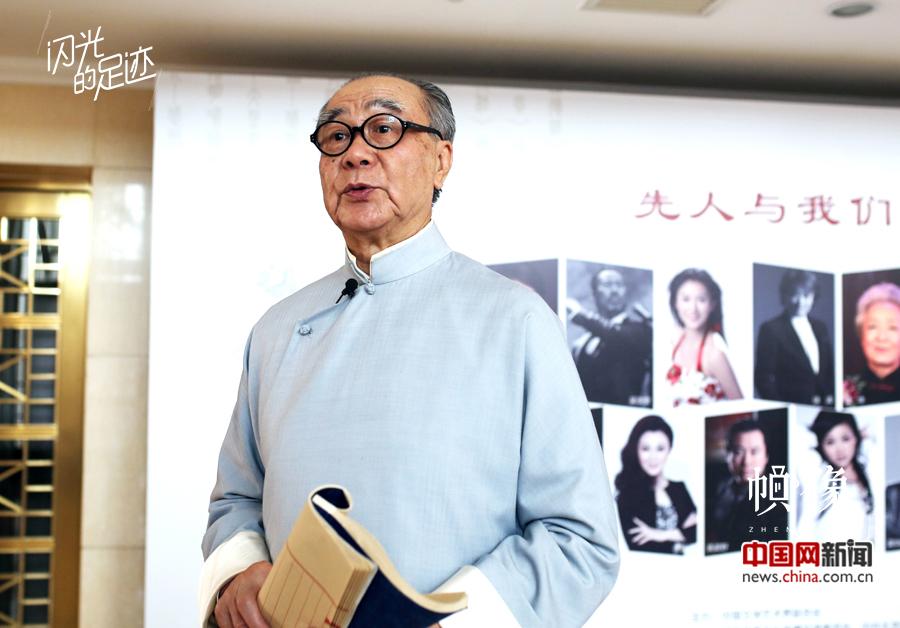

白宝山

图中的这名僧人打扮的男子叫白宝山(和后来的一个悍匪重名),1913年,他率队驻防海州,官职为清乡统领。1915年被任命为海州镇守使。这身奇怪的打扮说明他是一名虔诚的佛教徒。

逃难的人

动荡的时局让很多人背井离乡出外谋生。这是逃难的一家三口,窄小的独轮车上堆放着他们的所有家当:一领草席,一个装着琐碎的笆斗,还有小男孩身子下坐着的很单薄的铺盖。

送病人回家

出城前往乡下的路上所看到的一辆独轮车,车夫正站在车旁休息,车上躺着一名生病的男子。因为道路颠簸,病人头下枕着一个很厚的枕头,能让他舒服一些。他们是在从义德医院回家的路上。

义德医院

位于海州西城墙外的义德医院(现连云港市第二人民医院),创立于光绪34年(1908年),是由美国基督教南长老会传教士、医学博士慕庚扬夫妇创建的。最初的医院设在海州西门外石狮巷17号的一排民房内,虽然只有八间,却开辟了港城乃至苏北、鲁南地区的西医诊疗先河。

医院近景

图为刚刚建成的新医院的住院大楼。1913年,一名年仅14岁的女孩爱伦丽芬(美国实业家嘉尔翰的女儿)临终捐资修建了这座医院,并由慕庚扬任首任院长。

医院药房

义德医院药房位于住院楼的前面,和门诊同在一座建筑内,在前面两张图中均能看到它的影子。从图中我们可以了解到当时在药房里工作的都是中国人。

中国护士

两名海州的妇女分别抱着一个传教士的小孩子。当时义德医院的人手非常紧张,为了应急,医院培训了一些有育儿经验的妇女临时担任照顾新生儿的护士工作。

一群孩子

这张照片拍摄于1920年。一群海州当地的孩子在草坪上合影,他们来自不同的家庭,但有一个共同点,都是在义德医院里出生的。前排的两个孩子手里各拿着一把北洋政府的五色旗。

传教士和孩子们

赖斯、摩根和他们的孩子们在一起。当时他们都是生活在海州的美国医学传教士,在江苏的长老会任职。后来孩子们打扮完全是西式的,和当时的中国孩子差距明显。

当地人家

一名当地妇女和她的孩子在自家庭院里的合影。女子裹着小脚,她的两个孩子的性别并不确定,从衣着上看应该是女孩,但却都留着短发,有些奇怪。

郊外风景

海州城西郊的景象,近景是一座开建的房屋,正在挖地基中,旁边有几个正坐在地上干活的妇女。旷野上堆放着很多白色袋子,有人正在搬运。往远处看是连绵起伏的群山。

发表评论