前段时间,“文汇学人”刊登过一篇题为《一张屡被误作钱稻孙像的照片》的短文(2019年4月12日),旨在澄清网络和报刊上普遍将钱稻孙女婿刘节的照片认作钱稻孙之误。在文末,该文作者说:“钱稻孙的照片,钱家后人所保存的也已不多,甚至找不出其年轻时的照片,聊将一张他晚年的照片补充版面吧。(照片为钱家所存)。”当时读完后的直觉是,钱稻孙(1887-1966)在民国名气很大,是与周作人齐名的日本文学翻译大家,按道理,民国旧刊上肯定有不少关于钱稻孙的影像。因为钱稻孙不仅在民国教育部当过“公务员”,而且很早就在北京大学日文系担任讲师,讲授日文和日本史,后来又兼任国立北京图书馆馆长,接着被聘为清华大学教授,讲授东洋史,后来从朱自清手里接任清华大学图书馆馆长。因此在官在学的复杂经历不可能不留下影像记录。这些影像的载体无疑是各类旧报刊以及相关周边文献。于是笔者很好奇,遂利用余暇找到了钱稻孙的一些影像,均不见于今日之网媒和报刊。当时觉得很有意思,就在朋友圈发了几张照片。

不久,“文汇学人”公众号又刊登了吴真的《与周作人“撞脸”的钱稻孙》(刊于4月19日,以下简称《同学录》),是对前文的补充和修正。作者主要“从两个冷僻的途径搜检资料”,一是民国时期国立大学的毕业同学录、大学一览等——这是可以想到的基本材源,因为钱稻孙毕竟是“大学中人”,一路也是从“青椒”到清华外文系和历史系的合聘教授。二是当时日伪摄影类刊物和档案如《北支》和近年公开的华北交通株式会社的影像档案。作者因此发现了钱稻孙的6张照片,其中部分与笔者找到的有所重合。

事实上,这种“张冠李戴”的现象从侧面说明了钱稻孙在文史研究界“失踪”已久。目前仅见邹双双根据博士论文出版的日文专著《“漢奸”と呼ばれた男―《万葉集》を訳した銭稲孫の生涯》(2014年4月东方书店出版)。可以说,这位早年与鲁迅相交甚笃,精通日语、意大利语等多国语言,对医学、美术、戏剧等都较为精通,且在中日文化交流中发挥过重要作用的现代学人已久被遗忘,其缘由当然是抗战爆发后其“落水”经历,如出任伪北京大学校长,与周作人在北平沦陷区共同维持北大校务,还曾参加两届“大东亚文学者大会”(第一届和第三届)。

正如吴真的《同学录》一文所言,“民国时期的人物照片,确实不易搜求”,“但是若能找对路径”,“越来越多的钱稻孙照片,会从历史的角落里被翻寻出来”。本文就将“翻寻”出钱稻孙的一些稀见照片(1925-1963),为影像研究、钱稻孙研究和沦陷区文史研究提供一些基础资料和历史感,并就影像背景略作介绍。为避免重复,前文已刊照片不再赘述。需要说明的是,在本文完成时,读到《文汇学人》刊登的《泉寿书藏前的旧影》(5月17日),提供了《艺文杂志》、《国民杂志》和《杂志》上钱稻孙的几张照片,与本文部分影响来源相同,但因为作者借助的是国家图书馆民国期刊数据库的低像素影印版,与原刊拍照的清晰度不可同日而语,因此这部分内容值得重述。

一、陈万里、钱稻孙与北京大学研究所国学门欢送会

这张照片是著名陶瓷研究专家、也是中国早期摄影家陈万里旧藏,见于西泠印社2017年春拍“首届摄影及电影艺术专场”。西泠印社官网对该照片的介绍为:

陈万里(1892~1969)摄影并题跋 北京大学欢送西北科学考察团珍贵照片

图录号: 2871

估价RMB: 40,000-60,000

成交价RMB: 63,250(含佣金)

这里存在两个基本史实错误。首先,这张照片并非陈万里拍摄。其次,这也并非是“北京大学欢送西北科学考察团”。

陈万里本名鹏,字万里,1917年毕业于北京国立医学专门学校。1925年,陈万里是北京大学的校医,同时在历史语言研究所工作。彼时,美国哈佛大学考古队华尔纳(Langdon Warner)教授等人准备率队去敦煌进行为期一年的考察,需要一位中文向导,因此由当时的北洋政府福开森(John C.Ferguson)介绍,邀请北京大学研究所国学门派人参加,于是陈万里就被选中与华尔纳考古队随行。1925年2月16日从北京出发,7月31日返回,历时五个半月。在出发前一天,北京大学研究所国学门特为陈万里举行了欢送会。

而在历史上,“西北科学考查团”正式成立于1927年4月,且具有宣示中国文物考古自主权和所有权的意义,主要是针对瑞典探险队的斯文·赫定等人将要赴中国西北各省考查地质、气象和收集文物的行为。比如北京学界发起成立“中国学术团体协会”,发表《反对外人随意采取中国古物之宣言》,等等。1925年,陈万里只是作为美国考古队的随行向导,而1927年的西北科学考查团中,中国团员15人,外国团员23人,因此这次科考也被称为“争取学术主权”的行动。(详见北京大学校史馆郭建荣的《西北科考从北大出发》,《北京大学校报》2007年5月15日)

1927年5月9日,西北科学考查团中方团员从北京大学研究所国学门出发时与欢送者合影。

陈万里收藏的这张照片拍摄于1925年2月15日,相片中人物不是“大咖”就是在成为“大咖”的路上,其中最眼熟的自然是胡适和林语堂。照片上的几处题跋是陈万里在不同时期所写,中间题跋部分自右至左分别是“胡适之、张凤举、沈兼士、常惠、朱骝先、袁希渊、李玄伯、容庚、钱稻孙、陈援庵、徐旭生、林语堂、马叔平、沈尹默和叶浩吾”,记有15人。照片右边题跋写于1947年1月:“民十四春去敦煌前,北大友好欢别时留影。”

不过,细看照片,站立者共17人,除了陈万里本人(正中间站立者),还有一个人的名字没有记录在题跋中。从敦煌回京后,陈万里著有《西行日记》,其中提到,2月15日星期天,“早起即往第三院(按:北京大学),希渊、兼士、叔平三先生已先在,会谈颇久。十时,国学门研究所欢送会开会,到会者有沈兼士、马叔平、袁希渊、胡适之、叶浩吾、林玉堂、陈援庵、张凤举、沈尹默、黄仲良、李玄伯、徐旭生、常维钧、容希白、朱骝先、钱稻孙诸先生。先由叔平先生致欢送辞,次为余之答辞。兼士、适之、希渊、玉堂、浩吾诸先生均有赠言。会散,请吴郁周先生合摄一影。复在国学门,与郁周、隅卿、梅庄、文玉诸君商谈清室善后委员会摄影一部分事务”。由此可知,这张照片的拍摄者是吴郁周。照片题跋上名字没有被记录者为郑天挺(最后一排右起第一位,站立于张凤举之后)。1924年起,郑天挺担任北京大学预科讲师。此外,参加了欢送会却没有出现在照片中的则是黄仲良(即黄文弼,字仲良)。黄文弼是我国著名考古学家,1918年毕业于北京大学哲学系,1924年在沈兼士的古物陈列室从事文物整理,同年北大研究所国学门考古研究室成立考古学会,黄文弼成为最早的会员之一。至于拍照时黄文弼没有参加的具体原因不得而知。

那么,陈万里为何请吴郁周帮忙摄影呢?原因很简单,因为吴郁周本身就是一名摄影艺术家,与陈万里同在一个社团组织中,且是骨干成员。1923年,陈万里、吴郁周、黄振华、刘半农等人发起成立中国第一个摄影艺术团体“艺术写真研究会”(后改称“光社”)。1924年,陈万里担任清室善后委员会摄影任务,因此日记中才会有“与郁周、隅卿、梅庄、文玉诸君商谈清室善后委员会摄影一部分事务”的记载。此外,1924年,吴郁周还担任北京大学造型美术研究会摄影部导师。而20世纪20年代初,北大造型美术研究会即是钱稻孙在日常主持,担任副会长,会长则是蔡元培。这自然是“美育代宗教”之制度化设计。

钱稻孙早年爱好和研究美术和医学,而不是日本文学的译介。因此,曾写译多篇美术和医学相关文章,1924年还翻译德国福尔倍《造形美术》(商务印书馆出版)。1925年,照片中的钱稻孙此时36岁,平头,戴圆形宽边眼镜,留有八字须,看起来比较“显老”。1924年,陈万里出版了《大风集——陈万里摄影作品集之一》,钱稻孙不仅为之作序,还给《晨报副刊》的孙伏园写信,介绍《陈万里底》:“十几年来,我认识一位艺术家。可是他并不以艺术为职业,也不听见人称他为艺术家;不过真正感激于自然美而不能自已地用种种方法来创作成表见个性的艺术美,是他的全生活。很多人知道他是医学家,又有许多人知道他是一个能够办事的人;他虽也有时作山水墨画,也有时自见于舞台,却很少人知道他是艺术天才,有极丰富的艺术生活。”

虽然拍卖会的照片拍摄者并非陈万里,但这张照片也确实珍贵。不过照片拍得者作何感想就不知晓了。好在不是赝品,不差钱也不掉分。旁观者可吸取的教训是:一张照片拍卖了六万多人民币,说明学好文史哲还是有钱途的——至少可以省钱。

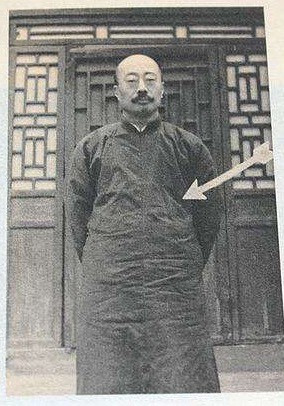

二、奥野信太郎《随笔北京》与钱稻孙

奥野信太郎1940年在东京第一书房出版了《随笔北京》,其中有一篇《周作人与钱稻孙》的散文,该文有两张照片,分别是周作人和钱稻孙。其中,钱稻孙的照片上有自署签名,想必是赠送给奥野信太郎的。而周作人的照片一看即知是在八道湾所拍。因为乍一看与1939年那张著名的遇刺后“自拍”照很相似。

1939年,周作人遇刺后所拍。

《周作人与钱稻孙》记述了作者拜访周作人与钱稻孙的心情,表达了敬仰之意。在对民国“知日派”的表述中,“周钱”并提大约是一种惯例。早在1935年,《宇宙风》杂志刊载署名顾良的《周作人和钱稻孙——我所知道的两个认识日本的人》,已是如此称呼。

奥野信太郎是1936年以日本外务省在华特别研究员的身份到北平留学,在华时期与北平学术界名家多有交往。其实,研究中日文化交流史或“留日学生”与“来华日人”,很难绕开周作人和钱稻孙。钱稻孙当时住在受璧胡同,家中常有日本留学生和来华学者拜访,甚至寄宿,相关记述可参照吉川幸次郎《C 教授》、石田幹之助《回忆钱稻孙先生》、目加田诚《钱稻孙先生》,包括奥野信太郎的随笔,等等。钱稻孙还曾创办专门收藏日文书刊的泉寿东文书藏,供人阅览。此外,值得一提的是,奥野信太郎也是日本文学报国会成立“精通共荣圈各地事物的人”的“准备委员会”成员之一。所谓“大东亚文学者大会”即是日本文学报国会一手策划。

三、钱稻孙与泉寿东文书藏

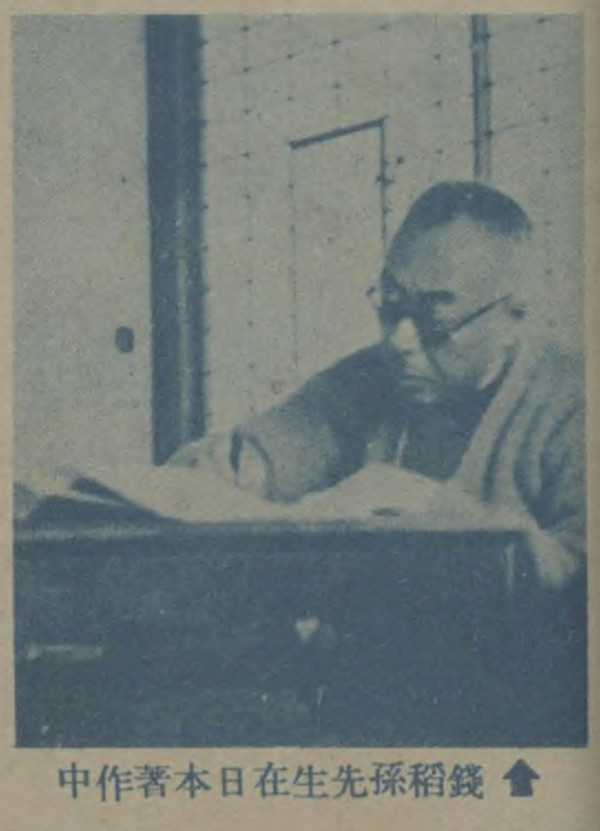

这三张照片出自《艺文杂志》1944年第2卷第1期,其中稀见的照片是1934年钱稻孙摄于泉寿东文书藏。杨联陞曾是钱稻孙在清华教授日文的学生,他在《忆恩师》一文中记载道:“大约从1921年,就在家里(东厢房)设立‘泉寿东文藏书’,搜集日本书籍,供人阅读。大略以文史方面为主,内容之丰富,就个人图书收藏而言,在当时可能是国内最大的。”不过根据日本学者稻森雅子氏在《銭稲孫の私設日本語図書室「泉寿東文書庫」》(亦可参看苏枕书的《一封关于钱稻孙创泉寿东文书库的信》)中的研究,钱稻孙应该是在1930年左右创办“泉寿东文书藏”,日本人松村太郎参与了创办过程,且牵线钱稻孙与日本岩波书店创始人岩波茂雄,以得到搜集购买日文书的便利,也开启了一段特殊的中日文化交流史。1931年“九一八事变”后,“书藏”暂时关闭,次年复开,大约维持到1935年左右。

另两张照片的文字说明分别是:“民国二十四年钱稻孙与夫人在日本本乡区千駄木町寓邸摄”,“钱稻孙先生在日本著作中”。在清华时期,钱稻孙多次赴日考察或购买书籍。1934-1935年,钱稻孙作为指导者带领“清华大学赴日旅行团”到日本考察。据《清华周刊》(1934年第41卷第10期)刊登的顾宪良《本校赴日旅行团底行程》记载,1934年4月4日,钱稻孙等人从清华出发,4月8日到神户,次日抵达东京,乔冠华等清华留东京的学生到车站欢迎,宿于日华学会。在日期间,钱稻孙等人参加了各类活动,后续又到横滨、京都等地参观,直到4月24日回到北平。

此外,据《历史学会聚餐记》(载《清华周刊》1935年第43卷第4期),本次聚餐本意之一就是为了钱稻孙下半年休假去日本研究而设,且希望钱稻孙完成赴日之目的——对于日本学者研究中国史之心得,调查中国历史方面之特有重要资料,以便购置。《艺文杂志》1944年所刊登的几张照片,应是拍摄于钱稻孙1935年这次休假赴日之行。该杂志创刊于1943年7月,1945年5月终刊,是“大东亚文化建设运动”的一部分,旨在建立“大东亚文学”。周作人是该杂志的“重要作者”,不少散文小品发表于该杂志。至于《艺文杂志》为何刊登钱稻孙十年前的照片,某种意义上,主导者是想将1935年“日常”的学术文化交流置放在1944年的“例外状态”中,以赋予了特定的意义。

四、钱稻孙的苏州之行,与袁殊的罕见合照

左起:袁殊、钱稻孙、日本战争文学作家火野苇平,1944年11月。

照片刊于《杂志》1944年第14卷第3期,该期是“文学者印象特辑”,实际上是关于第三届“大东亚文学者大会”的作家特辑。1944年11月,日本对华侵略战争已是强弩之末,因此第三届“大东亚文学者大会”并没有像前两次那样在日本东京举办,而是选择在汪伪政府的南京举行。而在前一日则是“中国文学年会首届会议”。会议结束后,约三分之二的与会作家前往苏州一日游,《杂志》则为此请“本社在苏同人特约苏州诸作家共同执笔,撰‘文学者在苏州’,各志印象”。

1944年11月11日早上吃早饭时,上海区代表一桌(有路易士、包天笑、陶晶孙等作家),华北区代表一桌,“两方生疏,未及畅谈”。早餐后,周越然和钱稻孙等三四位乘小汽车,其余人乘大汽车。下车后方得知,“昨晚接得电报,汪主席已经归天,所以这几天停止宴会,抱歉之至”。汪精卫于1944年11月10日上午10点30分病死于日本名古屋,而“中国文学年会”次日在南京举行,第三届“大东亚文学者大会”11月12日也在南京举行。这不啻是一个历史的象征。

11月11日举行的“中国文学年会”,钱稻孙被推举为议长,陶晶孙为副议长。钱稻孙致开会词,“首述大会意义,并盼大家团结,为中国文化建设努力,词极简短赅要”,其人“年近六十,发已白秃,背脊偻屈,眉间竖着三条深刻的皱纹,鼻下留着一小撮小小的灰白胡须,面色黄中带着红润,矮短的身上穿着青衫黑褂,声音低弱,显示他是一个年老的学者”。(参见杨光政《中国文学年会记》)

钱稻孙此时担任伪北京大学文学院院长,是大会中的中国“首席代表”。而袁殊则是伪江苏省教育厅厅长,因此钱稻孙会与其有合影。当晚是伪江苏省府的招待晚宴,袁殊致了欢迎词,钱稻孙说自己四十余年前曾来过苏州,“但是他除了致一极短的谢词外,也没有多说什么”。钱稻孙还去伪江苏省教育学院做了讲座,卢晚移是当时伪江苏教育学院文科主任。

五、“周钱”与“更生中国文化座谈会”

这张照片见于《所谓“更生中国文化建设座谈会”》,载复旦大学文摘社编辑出版的《文摘》1938年第19期。该文译自日本《大阪每日新闻》上的《更生中国文化座谈会》,译者署名余士华。文前的导言认为“这个座谈会的召集,名义上虽由大阪每日新闻社出头,但我想任何人也不敢断言它并非受日本法西斯军阀所授意的”。1938年2月9日在北平召开的“更生中国文化建设座谈会”,周作人、钱稻孙等知名文化人的名字见于报端,且有合照,这很快就引起战时中国后方知识分子的极大惊诧与愤慨,茅盾、胡风、胡秋原等人联合署名在《抗敌文艺》发表《给周作人的一封公开信》,敦劝其急速离开北平,“否则惟有一致声讨,公认先生为民族之大罪人,文化界之叛逆者”。该座谈后,周作人与钱稻孙就相继出任伪职,如伪北大图书馆馆长、文学院院长、伪北大秘书长、日伪教育总署督办等等。

合影照片上的钱稻孙只有一张侧脸照,与周作人的位置正对着,确可谓“周钱”。不过《大阪每日新闻》将钱稻孙的名字弄错了,写成了“钱稻村”。据报道,钱稻孙在座谈会作了简要发言:“我的意见正与周先生不约而同。盖即令在‘北京’学习三四年,不到日本去,也是徒劳无用的。在‘北京’,教授日本语的中学绝无仅有。我想,在中学时代教授日本语,实是非常必要的。”

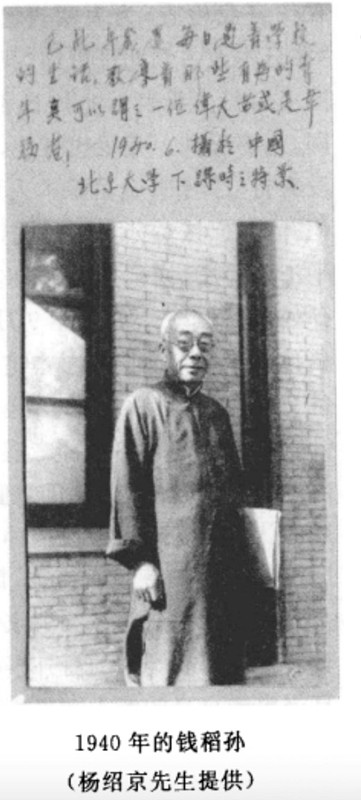

六、1940年,钱稻孙在伪北京大学上课与下课

这张照片截自邱巍的著作《吴兴钱家:近代学术文化家族的断裂与传承》(浙江大学出版社2009年版),书中文字说明照片是杨绍京先生提供。照片上还有中文题跋,从语气看,书写者和拍摄者是一位日本人:“至此年岁是每日过着学校的生活,教育着那些有为的青年真可以谓之一位伟大者或幸福者!1940.6.摄于中国 北京大学下课时之特景”。

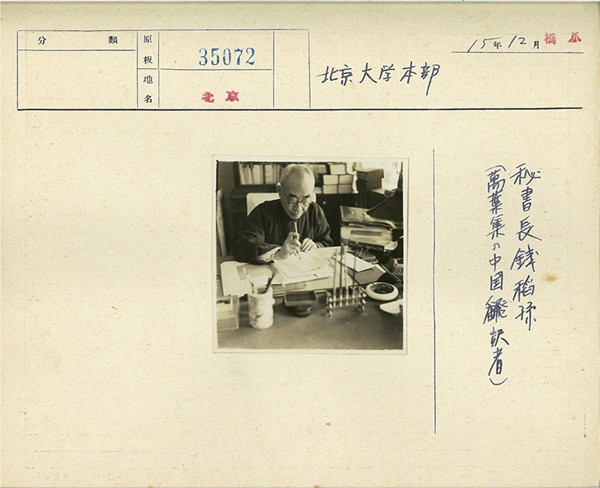

从拍摄时间看,这张照片恰好是与“华北交通写真档案”中钱稻孙的两张照片出自同一时期,拍摄者应是同一人。“华北交通写真档案”中编号35072和35070的照片显示时间是昭和15年(1940)12月,拍摄者都是桥爪。

华北交通写真档案,钱稻孙此时任职伪北京大学秘书长。

八、1942年,钱稻孙

这两张出自1943年《国民杂志》第3卷第9期,其中一张对钱稻孙的生平经历有所介绍,还说“昨秋第一次大东亚文学者大会举开时,先生曾代表华北文学界出席,对于中日文学之交流,颇多贡献”。由此也可大致知晓《国民杂志》的宣传口径。

九、钱稻孙与“大东亚文学者大会”

引自王向远《笔部队和侵华战争——对日本侵华文学的研究与批判》,昆仑出版社,2015年版。

吴真的《同学录》一文称钱稻孙“连续三届主持‘大东亚文学者会议’”,并不准确。钱稻孙共参加过两次大东亚文学者大会,分别是1942年在东京举办的第一届和1944年在南京举办的第三届。有趣的是,1942年11月10日,在第一届大东亚文学者大会闭幕日,日本NHK(新闻影像第127号,共1分40秒)曾经专门报道了大会情况,其中就有钱稻孙、沈启无等人十几秒的影像资料,非常稀见。

第三届大东亚文学者大会议长钱稻孙

第三届大东亚文学者大会的上述影像出自《大陆画刊》1945年第6卷第17期,钱稻孙是作为第三届大东亚文学者大会议长在发言。吴真引用了《第三届大东亚文学者会议特辑》,不过此书并没有附图。其中大会特辑介绍钱稻孙“不苟言笑,有国学老夫子之风”。

有意思的是,笔者在查阅台湾“国史馆”档案时,发现该馆收藏了第三届大东亚文学者大会的照片,其中有一张即是钱稻孙在大会发言的现场照片,而另一张图该馆标注说是“钱稻孙在给获奖者颁奖”,则又是“张冠李戴”了。

第三届大东亚文学者大会,钱稻孙在台上发言。引自台湾“国史馆”藏《汪兆铭史料·汪政府各项会议及颁奖照片》,典藏号:118-030200-0005-025。

上图恰好与《大陆画刊》中“文学者大会会场”之图互相对照,可以获得整体感。大会主席台背后悬挂的是“伪满洲国”旗、(汪伪政权)国民党党旗和日本国旗。

引自台湾“国史馆”藏《汪兆铭史料·汪政府各项会议及颁奖照片》,典藏号:118-030200-0005-052。

上面两张图分别出自台湾“国史馆”和《大陆画刊》。第一张图被标注为“汪政府第三届文学者大会议长(钱稻孙)颁奖”。其实细看原图可知,颁奖者左侧微微露出一个侧影者才是钱稻孙,而从第二张图可以看到主席台上有一个牌子写着“议长”两字,因此给获奖者颁奖的并非是钱稻孙,而是另一个人。

十、1941年周作人访日,“周钱”同坐一席

周作人与钱稻孙等人访日。引自王锡荣《一组有关周作人的照片》,《上海鲁迅研究》2005年第2期。

1941年4月6日,作为新上任的华北政务委员会教育总署督办,周作人率东亚文化协议会评议员代表团访日,参加在京都举行的东亚文化协会专门部会,周作人、钱稻孙等人属于文学部。4月17日正午起在东京星岡茶寮内,日本文坛诸多名士为欢迎周作人而举行了午餐会,钱稻孙也列席。话题内容包括“中日文坛的检讨,再而两国的趣话漫谈等”。

十一、钱稻孙与东亚文化协议会

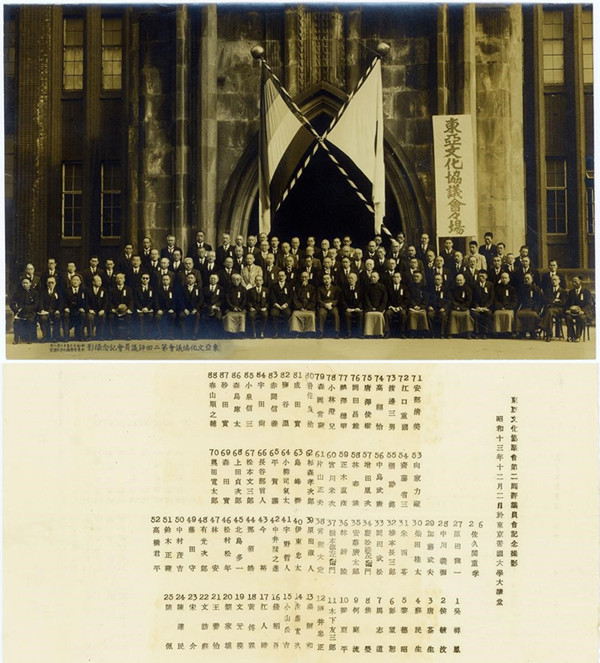

东亚文化协议会第二次评议员会合影,1938年12月2日于东京帝国大学大学堂。钱稻孙坐于第一排,右起第16位。

东亚文化协议会是日伪在华北的重要机构,1938年8月30日成立,隶属于伪教育部和新民会。周作人曾做过第二任会长,钱稻孙在其中担任过伪职。此类评议会共开过八次,钱稻孙曾是常任理事,当过新民学院讲师,后在文学部任评议员,且作为主席主持过评议员会议。

关于钱稻孙的影像想必还有一些,留待后续再挖掘。至于影像中钱稻孙的“颜值”,可以引用未曾被注意到的一篇文章,题目是《钱稻荪印象记》,刊于《大风》1941年第3期,作者署名吴悠。《大风》是汪伪政权治下的济南刊物,因此汪精卫、陈公博等人都在该刊物上发表文章。上述文章之所以未见学者引用,大概是因为吹捧者或手民将钱稻孙的名字写错了。文章说,“钱先生在中国,已经是一个鼎鼎有名的老教授了。个子不很高,躯体倒是相当魁梧,面孔是长圆形的,鼻子上架着一付极深度的近视镜,鼻子底下,留着一撮小胡,头发已经半白了。无论冬夏,老是穿着,国产布衣,脚底是一双千层底礼服呢鞋。看上去,倒很够学者的味儿。那面貌,那风度,以至那装束,都和苦雨斋里的知堂老人相似。如果他俩坐在一起,那么,一定会有人误认他们是昆仲的,因为他俩是太相似了”。将周作人和钱稻孙并提,或许也是一种政治修辞术。

发表评论