要说这几年最热的话题,那绝对少不了“国学”。

从网上可查到的数据,《经典咏流传》的视频累积播放量达到3.14亿,《中国诗词大会》是1.1亿,《典籍里的中国》有4772万。还有《百家讲坛》《国家宝藏》等等,都是点播率、关注度极高的节目。

人们被传统经典的魅力所吸引,被中华五千年文化的底蕴所陶醉。

正因为这持续升温的热度,也让不少人对学习国学,学习传统文化越来越重视。

在搜索词条里输入“国学”二字,跳出来的内容五花八门。

“让每个孩子都成为国学文化的传承者。”

“99%家长不知道国学育儿的重要性。”

“国学经典、领袖智慧”“女君子课程”……

让人眼花缭乱的同时,此中的乱象也并不少。

打着“国学”的名义骗钱的新闻屡见不鲜,鼓吹“女德”的课程内容不堪入目,亲子国学教育就是让孩子“听话”……

在这些“伪国学”的冲击下,自然也有人产生了质疑,认为学国学无用,“国学热”不会长久。

事实上,抛开那些“乱花迷人眼”的内容,想要真正学习“国学”,提升传统文化素养,中华经典教育必不可少。

究其原因,翻开由清华大学访问学者祝安顺著作的《中华经典教育三十年》,一阅便知。

“人”的教育

民国学人柳诒徵说:“孔子者,中国文化之中心也。无孔子则无中国文化。”

这话不无夸张,却部分肯定了文化开创者之功,传统文化提倡的仁爱、正义等文明基本价值,深深地影响着中华民族的思维方式、价值取向和生命构建,失去这些,我们就如同生活于黑暗之中。

所以,在一个民族精神文明成果的有序传承中,经典是

“我们和传统之间的一座桥梁,是我们和自己悠远历史之间的一根纽带,缺乏经典教育,我们就无法找到回到自己精神家园的路,只能成为文化上无家可归的流浪者。”

那么,究竟什么才是经典教育呢?

有人认为,经典教育就是道德教育。还有人觉得,经典教育是审美教化。

事实上,道德教育是人类社会教育的一种普遍现象,审美教化只是经典教育展现的不同教化形态的其中一种。

经典教育有助于道德素养的提升和德行的养成,可以通过提倡审美活动,调动人的内心成长,但与这两种都不能等同而论。

中华经典教育是“人”的教育,对内来说是注重民族思维方式训练和生命价值意义构建,对外是言语和行为的向善实践,也就是人应该如何恰当地认识自己,并如何合适地开展人生实践。

当今社会存在着一些问题,气候变暖、生态环境失衡,人工智能飞速发展引发的担忧,多元文化的冲突等,看起来是自然和环境趋势的原因,但归根到底都离不开“人”的因素。

中华经典教育的意义就在于,通过学习,将经典知识转化为生活智慧,使每一个人有知识、学识,也有见识、胆识,更能勇挑责任、义务,兼具群体与和谐,既能“成己”,又能“成就他人、完善他人”。

如此,才是解决许多问题的最本质途径。

从某种意义上说,中华经典教育无论是针对当下,还是未来发展,都是十足的、理想的教育,我们无法完全实现,但却可以通过努力无限接近。

想要做到这一点,在选定经典教育的对象和范围时,就要多做考量。

由于当下的教育承载了过多的希望,经典教育,特别是以学生为对象的经典教育,要考虑与有限的课程、学时相匹配,以及教学可操作性的问题。

而在范围的选择上,中华传统文化知识和技能,比如汉字与文言、节气文化、中医文化等,是教育和发展的基础,训练思维方式的《周易》和指导人生实践的《四书》,则可作为核心文本。

可以说,无论是从内涵、意义、对象还是范围,中华经典教育都体现了深厚的人本性。

“百年”的教育

中华民族曾经笃守经典大义,研读经典文本,民族思维方式就是这样代代传承而形成思维惯性。

但近代以来,受西方思想的强势冲击,救亡图存等问题,传统文化逐渐边缘化,所以有学者说“经学已死”,历史果真如此吗?

纵观中华传统文化教育的百年历程,可以分为四个时期。

1.1900-1925年:从“变革”到“废止”

晚清政府迫于形势变化,废科举,兴学堂,中国延续了千年的科举考试落下帷幕。

就教育的制度、思想、教学等变革问题,当时的学者分出了推行派、转化替换派、废止废除派,各有主张,各有助益。

然而,1921年,“民国初年”的废除小学读经科,成为传统教育尤其是经典教育解构的开始,从此,传统经典教育从中国近代教育制度中逐步退出。

2. 1926-1945年:从“替换”到“提倡”

20世纪20-40年代,随着国民党名义上全国统一和日本侵略逐步加剧,中华经典教育反而迎来了一次大发展。

民族和文化的双重危机等历史背景影响下,“尊孔”“读经”成为在全国有一定影响力的运动。

1931年,国际联盟教育考察团提出,“‘机械地模仿’外来文明史危险的,中国不能牺牲自己的整个文化。”

以及,陈济棠推动的广东读经,何键推动的湖南读经,私塾改造和“文白之争”等一系列事件,都促使经典教育得以特别的提倡。

3.1946-1979年:传统文化教育的深度发展

建国初期,在改革旧教育的过程中,基础教育内容体系中仅存的传统文化内容被看作封建的、买办的教育思想,逐步从教育中消失。

但与此同时,学校一律改成公办,坚持向工农开门的办学方针,大大减少了文盲的人口数量和高等学校极少的落后状态,教育事业以前所未有的速度得到发展。

同期的港台地区,此时则掀起了儒家文化热。

1949年新亚书院在香港创建,过去的60年中,对中国文化乃至亚洲文化都产生重要影响。1968年,台湾地区开展了中华文化复兴运动。

4.1980-2012年:从“文化热”到“国学热”

“文化热”是20世纪80年代的一个印记。

1984年,随着许多传统文化研究资料的问世,各大报刊也开设专栏,开展如“中国文化与现代化”的问题讨论,推动了文化研究的热潮。

同年10月,“中国文化书院”创建,通过邀请著名学者讲学、举办学术研讨、出版传统文化丛书等展开宣传,力图在现代化与传统文化之间架起联系的桥梁。

20世纪90年代以来,全国上下兴起阅读传统文化书籍的热潮,许多国学研究机构成立,民间诵读经典活动兴起,掀起了一股“国学热”。

回顾这四个时期,中华优秀传统文化教育与中国的近代化、民族的独立和国家的富强隐隐相随,始终不是最主流、最迫切的问题,却也始终未曾中断。

“百年”教育,历史渊源。

“探索”的教育

经典教育的发展,经历了主体从台湾地区转到大陆地区,规模从委员议案到贯穿国民教育体系始终,从全面自发到课程化建设的趋势变化。

越来越多的人意识到,开展经典教育不是复古,除了纠正当下,更重要的还是面向未来。

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中提到,

“文化是民族的血脉,是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。”

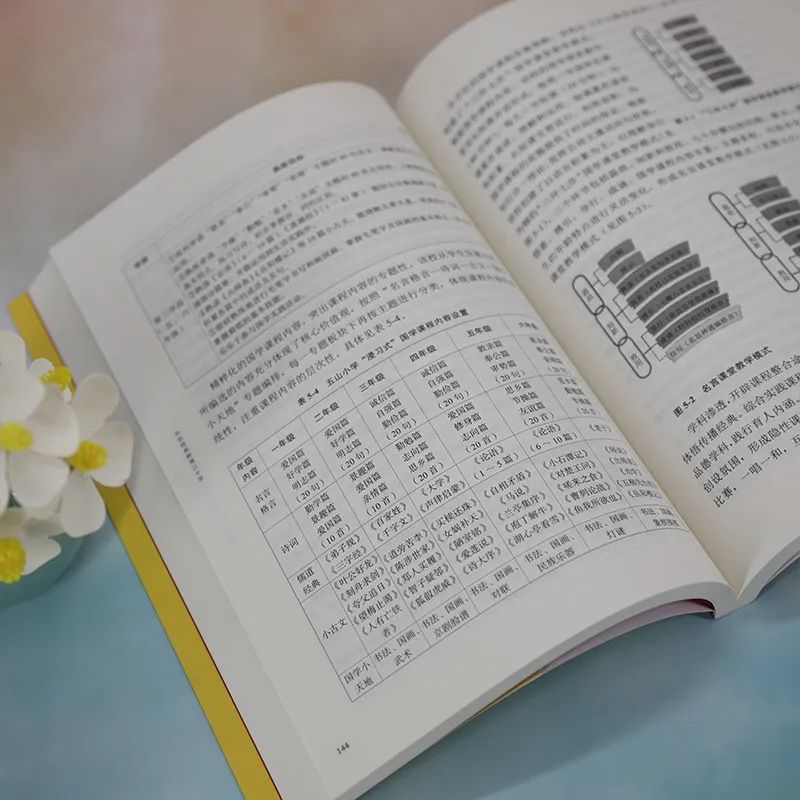

想要使传统文化充分发挥其深层意蕴和精神力量,在当下的教育中,搭建中华经典课程体系十分必要。

在此之前,先要研究清楚一些理论基础。

1. 与其他课程的关系

中华经典课程要解决的是民族精神传承的问题,是要对学习者的思维、价值、人格产生深度的引领,因此,它应该成为一门具有超越工具性学科(专业)、超越功利主义教育取向的价值课程。

2.课程范围

中华经典课程所选的内容有时空边界,时间上是1921年以前的知识体系和文化传承,空间上是古代中国范围内的所有物质和精神文化成果,从中提炼出来的民族精神精粹和思想精华,具有贯穿中国历史发展时空的内在一致性。

3.课程过程

通过经典研读的五步骤,诵读、书写、注释、讲解、践习等教学过程的展开,从识字教学入手,到文化艺术提升,再到经典训练为依归,确定课程特有的体验式教学法。

4.实施目标

中华经典课程以价值取向的确立为社会效益,以养成君子人格为历史重任。更重要的是,以思维方式训练为核心和关键。

钟启泉、姜美玲指出,新课程赋予教学以新的内涵,教学必须实现价值转型,切实关注“整体的人”的发展,这其中最关键的环节就是“思维型教学文化”模式的确立。

其内容包括:思维语言(具体的术语和概念,提供交流的手段)、思维倾向(思维方式,鼓励高层次思维的敏感性、能力和意向)、思维控制(反思的方式和控制自己思维过程的方式)、策略精神(构建和运用思维策略的态度)、高层次认知(超越事实信息)、转换(从一种情境转向另一种情境的过程中关注知识与策略的联系)。

正如一句话所说,“思维方式不仅是传统文化的组成部分,而且是它的最高的凝聚和内核。”

注重对思维方式的训练,恰恰体现了中华经典教育的前瞻性。

有了扎实的理论基础,中华经典课程体系的建设才能走向更深,走得更远,对中华经典教育的探索才能永不停步。

写在最后

《中华经典教育三十年》讲述了1991年至2021年,三十年经典教育跌宕起伏的历程,既有面对过去为何要进行经典教育的解答,又有面向未来中华经典课程的探索。

它是作者自己所见、所闻、所思的总结,也是作者想要让更多人了解传统文化、学习中华经典,并接纳、传播、承续的媒介。

著名历史学家李学勤先生曾写过《在国学热中的几点思考》一文,其中有一句是说,“‘学’并不仅指个人学习到知识,只顾个人。”

读一本好书的意义,也恰恰在于此。

自阅而自明,自明而后为他人鸣。

如此,“国学热”才能真正持久,亦会流传深远。

本文内容为作者提供

发表评论