顾颉刚:金针度与人,无恨于此生

北大和清华,作为我国最顶级的大学,是莘莘学子们梦寐以求的地方,然而,同为殿堂级的最高学府,其走过的路却是大为不同的。

北大的前身是京师大学堂,妥妥的国立官办,清王朝有绝对的控制权;而清华则不同,它前身是清政府设立的留美预备学校,资金是源于1908年美国退还的部分庚子赔款,说白了,清政府是没有完全控制权的。

京师大学堂

这两个大学的校风也有着明显的不同,北大思想解放、思路活跃、务虚能力较强,喜欢坐而论道,往往想法多办法少,醒得早,起得晚;而清华则严谨务实,,虽然想法不如北大多,办法却比北大多,想得到也有能力办得成。

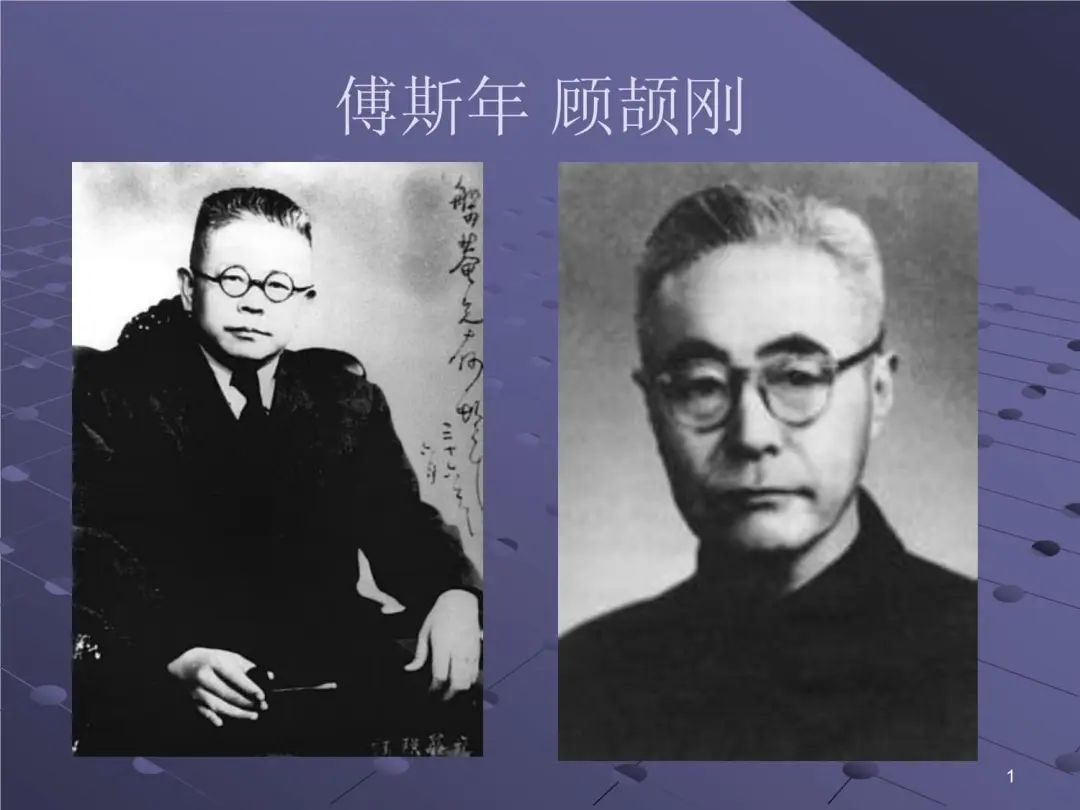

民国时的这两所大学中,大师云集,虽校风不同,但有一点是相同的,那就是对后进的提携,在这方面,北大似乎要做得更好一些,如傅斯年,如胡适,如郁达夫,然而,其中做得最好的,我认为是顾颉刚。

傅斯年,胡适

当年,童书业在江西的一家报馆做校对员,他久闻顾颉刚的大名,就将自己了《虞书疏证》寄了过去,顾颉刚看见一个没有任何文凭的青年,自学成才,能有这么高的水平,便请他来北京。

顾颉刚不仅亲自去车站接,还让童书业住在自己家中,从自己的薪水中每月支付几十块大洋,给自己当助教。

传帮带一条龙,在顾颉刚无微不至的关怀和教导下,童书业进步神速,后来成为知名的历史学家。

钱穆

顾颉刚在一个偶然的机会,读到了一本《先秦诸子系年》的书稿,了解到作者是中学老师,便推荐他去燕京大学当了教授,这位中学老师名叫钱穆。

更有名的是,钱穆有个侄儿叫钱伟长,受叔叔钱穆的影响,也准备学历史,他以历史满分和物理18分的成绩考上了清华,当时正值“九一八事变”爆发,于是,钱伟长便立志要学物理来报效祖国,实现自己“科学救国”的理想。

可钱穆根本就不同意,历史是咱的“家学”,如何能轻易弃之,再说了,你那18分的成绩,哪个大学能录取你啊,于是,钱伟长便求顾颉刚帮忙。

顾颉刚很欣赏这个小青年的志向,他便找到清华理学院长吴有训通融,就在陈寅恪先生到处在找这个历史考满分的学生时,钱伟长进入清华物理系,最终成为共和国的“两弹元勋”。

晚年钱伟长

晚年钱伟长回忆起当年顾颉刚对他的帮助时,感激地说:“今天我之所以能从事科学工作,顾先生是帮了很大的忙的。”可以肯定地说,没有顾颉刚,就没有伟大的科学家钱伟长。

顾颉刚经常说,古人有云,“鸳鸯绣取凭君看,不把金针度与人”,意思是说,不要把自己的本事都教授给别人,而我要反其道而为,将全部的知识教给别人,这样才能绣出更美的鸳鸯。

顾颉刚故居

苏州,是读书人的天堂,而顾家则是天堂里的翘楚,当年乾隆下江南时,曾给顾家题了一块牌匾,“江南第一读书人家”,而顾颉刚就是顾家的掌上明珠。

遗传基因的强大,使得顾颉刚在学习上就是天上的文曲星附身,他以第一名的成绩考入苏州高等小学,考第二名的就是后来大名鼎鼎的叶圣陶,二人是同窗好友,还曾在一起结社,顾颉刚成天地填词书赋,不过,他在这方面的天赋并不高。

1912年留影,左二为顾颉刚,左三为叶圣陶

他的天赋是历史,天生就是个“读书种子”,曾对人言道,恨不能读尽天下书,他从小在祖父的教导下,熟读《尚书》《周易》等古文经典,打下了深厚了古文功底,尤其是在“小学”“金石学”和“目录学”方面,更是有着常人难以企及的造诣。

顾颉刚20岁时考上了北大哲学系,他很佩服章太炎的学问,此时的他,同大胖子傅斯年住一个宿舍,傅斯年是黄侃的弟子,但听了刚从海外归来的胡适演讲后,便转投到胡适门下。

顾颉刚跟着傅斯年听了胡适的课后,也深受启发,尽管胡适大他不到两岁,可顾颉刚一直是执弟子礼。

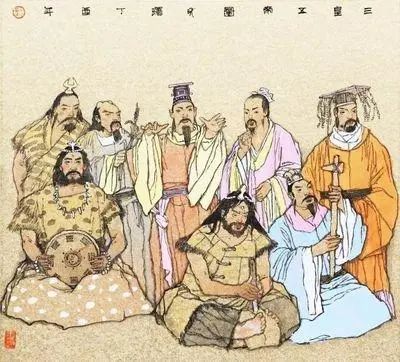

众所周知,胡适是“考据派”的代表人物,他一直以“大胆假设,小心求证”来做学问,他并不是按传统顺序来讲历史,他不讲三皇五帝,直接从周宣王讲起。

因为,在胡适看来,周宣王以前的历史,都缺乏依据,靠着神话和传说,不足为凭,这对顾颉刚的影响很大。

胡适

北大毕业后,顾颉刚在北大图书馆任助教做编目工作,并兼着《国学》季刊的编辑,他在图书馆看了大量的书籍,也为他日后的学业打下了坚实的基础。

祖母病重,顾颉刚立即回家照顾,胡适便让他有空时,为商务印书馆编写中学历史教科书,正是在编书的同时,他发现了一个很有趣的问题,正是这个疑问,成为他突破历史传统的一个契机。

顾颉刚发现,所谓三皇五帝的排列顺序有一个规律,即人物出现得越晚,排位就越靠前。

比如,周代记录最古老的人物是禹,到了孔子的春秋时,出现了尧和舜,排在了禹的前面;到了战国,出现了黄帝和神农,又排到了前面,到了秦代 ,有了三皇,到了汉朝,有了盘古,于是,盘古就开天地了。

由此,顾颉刚得出了结论,“古史是一层一层累积造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反悖关系。”中心立论是,“时代愈后,传说的古史期愈长”,“时代愈后,传说中的中心人物愈放大”,“我们在这上,即不能知道某一件事的真确的状况,至少可以知道某一件事在传说中的最早的状况。”这就是史学界的“层累说”。

这个立论公开发表后,钱玄同先生首先表示赞同,蔡元培先生称誉他的观点是“烛照千载之前,发前人所未发”;胡适更是热情洋溢地说:“顾颉刚的‘层垒地造成说’,是中国古史的一个中心学说,已替中国史学界开了一个新纪元。”

然而,这个新观点却也遭到了许多史家的集体反对,他们认为顾颉刚是标新立异,蛊惑人心,甚至上升到数典忘祖的程度。

顾颉刚认为,禹是由古代九鼎上铸的一种动物形象而来,是中国的图腾,大约是虫或蜥蜴之类……

上述这段话,被陈立夫浓缩成顾颉刚说“大禹是一条虫”,于是,反对之人群起而攻之,民国大佬戴季陶致信教育部,说“这个年青人太不懂事,竟敢怀疑大禹是否存在,实在太过荒唐,很容易误导学生,不应该作为中学课本,必须取缔。”

更有甚者,在总理参加的国务会议上,有人提出要对发行此书160万册的商务印书馆予以重罚,一本书一块,共罚款160万大洋;好在总经理张元吉找到“民国四皓”之一的吴稚晖,方才逃过一劫。

顾颉刚一直作考辨古史的工作, 1926年,他出版了被胡适称之为“中国史学界第一部革命的书”,即《古史辨》第一册,到1941年时的第七册,共汇集了他共计325万字的350篇文章。

从他1926年大学毕业算起,不到六年的顾颉刚,以他的现代史学观,成为“古史辨学派”的领军人物,也一举奠定了他在史学界的江湖地位,用著名学者余英时的话说,他是“中国史现代化的第一个奠基人。”

抗战爆发后,顾颉刚去大西北进行了考察,任甘肃“老百姓社”社长,编印《老百姓》旬刊,并应聘于甘肃学院教授,也就是现在的兰州大学;抗战胜利后,顾颉刚应国立兰州大学辛树帜校长之邀,任兰大讲席。1948年,顾先生正式担任兰州大学历史系教授兼系主任。

正是在西北考察时,顾颉刚发表了“中华民族是一个”的观点,明确提出“凡是中国人,都是中华民族”的口号,强调“在中华民族之内我们绝不该再析出什么民族”,这在中华民族统一抗战凝聚力上,是一个重要的理念,有着积极的影响。

此论点得到傅斯年、白寿彝、翦伯赞等人的大力赞同,傅斯年发文说,“大一统思想深入人心”,所以有秦汉统一,“我们中华民族,说一种话,写一种字,据同一的文化,行同一的伦理,俨然是一个家族。”

其实,“中华民族”的观念最早是由梁启超在1901年时提出的,而顾颉刚在抗战之时,出于维护国家政治统一考虑,反对“民族自决”和“中国本部”与民族划分等主张或提法,认为“中国之内绝没有五大民族和许多小民族,中国也没有分为若干种族的必要”则是有特别的意义。

解放前夕,很多文化和学术界的名人都去了台湾,顾颉刚本来也想去,因为台湾大学请他过去做文学院院长,而他的好友傅斯年也竭力劝说他去台湾。

可是,中共最高层托郑振铎转告说,“转告颉刚,不必东跑西跑的”,有了这句话,故土难舍的顾颉刚最终还是留在了大陆。

回到上海的顾颉刚在复旦大学当教授,1954年调到北京,担任了中科院历史研究所任研究员,这是因为中共最高层让他领衔标点“二十四史”和“资治通鉴”。

有了这柄“上方宝剑”,顾颉刚在不仅免受了多次运动,而且在各方面的待遇都相当地好,但是,在“史无前例”中,他还是被打成了“反动学术权威”,这几乎是所有学术战线领军人物都必须“享受”到的待遇。

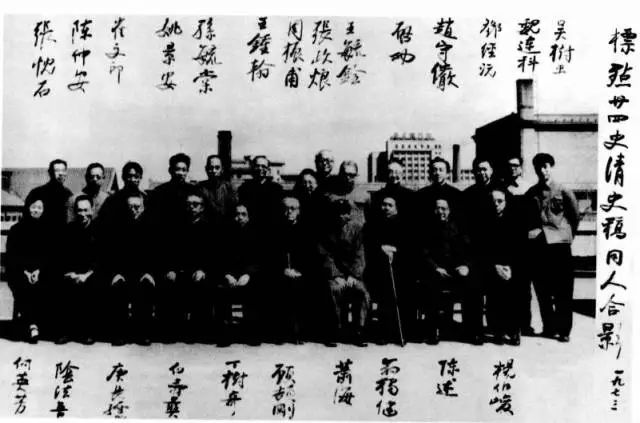

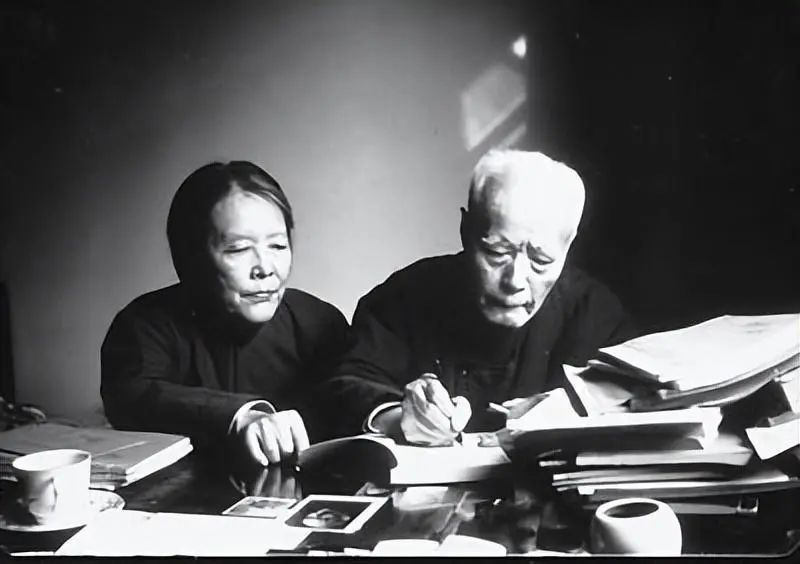

1971年呢,顾颉刚又开始担任了《二十四史》和《清史稿》的总校对工作,1977年完成后,由中华书局出版,完成了他心中的一桩大事。

1980年顾颉刚因病住院,12月25日下午,他坐在病床旁的沙发上,阅读《十三经注疏》,还想着第二天要写的文章,女儿顾红就说,您口述就行了,我给您记。

可是,女儿的提议被顾颉刚拒绝了,他说,这个我得自己写,谁想到,晚上9点时,顾颉刚便再也没有醒来,享年87岁。

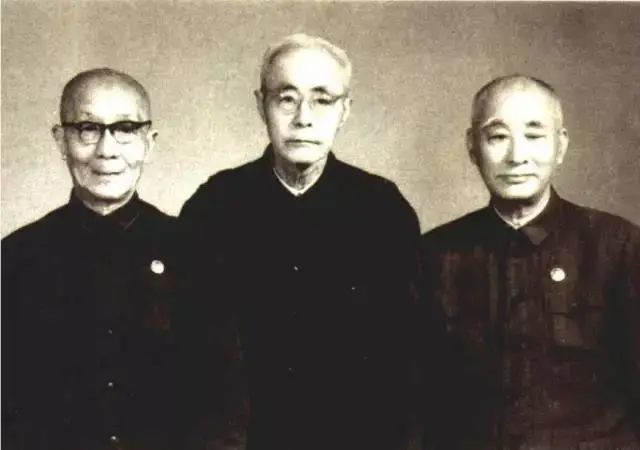

左至右,章元善,顾颉刚,叶圣陶,1970年摄

遥想当年,顾颉刚与胡适和傅斯年被人称为“老板”,这是他们学术圈的叫法,这些人喜欢把有名望,地位高的名教授称为老板,所以,从这里可以看出,顾颉刚的地位是相当高的。

然而,与胡适和傅斯年不同,顾颉刚可以说是一个不谙世事的纯粹学者,从不看人脸色行事,他实在是一个感情充沛、热爱学术的书生,一心埋头做自己认为对的事,即使胡适也由衷地感叹道:

“颉刚在我们朋友中是低头努力的人,他不说空话,不喊口号,也不做什么国学概论,国学大纲一类的空书的、无聊的、甚至于抄袭而成的文字,他是有计划的。”

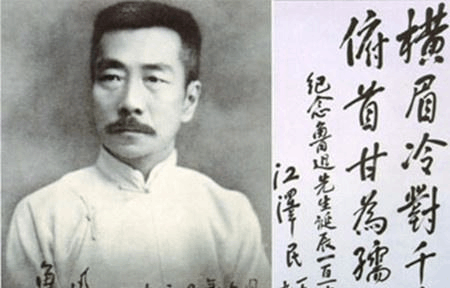

然而,顾颉刚一生除了他的学术成就外,最引人注目的,便是同鲁迅的交集,其中的恩恩怨怨,是是非非,复杂纷繁,很难说清楚,二人为何走到势同水火的地步。

也不知是何原因,鲁迅一直就很看不起顾颉刚,甚至在给许广平的信中,也不忘对顾颉刚奚落几句,二人矛盾日久,还引发的一场公案,沸沸扬扬的一直闹到《中央日报》上,差点还打官司。

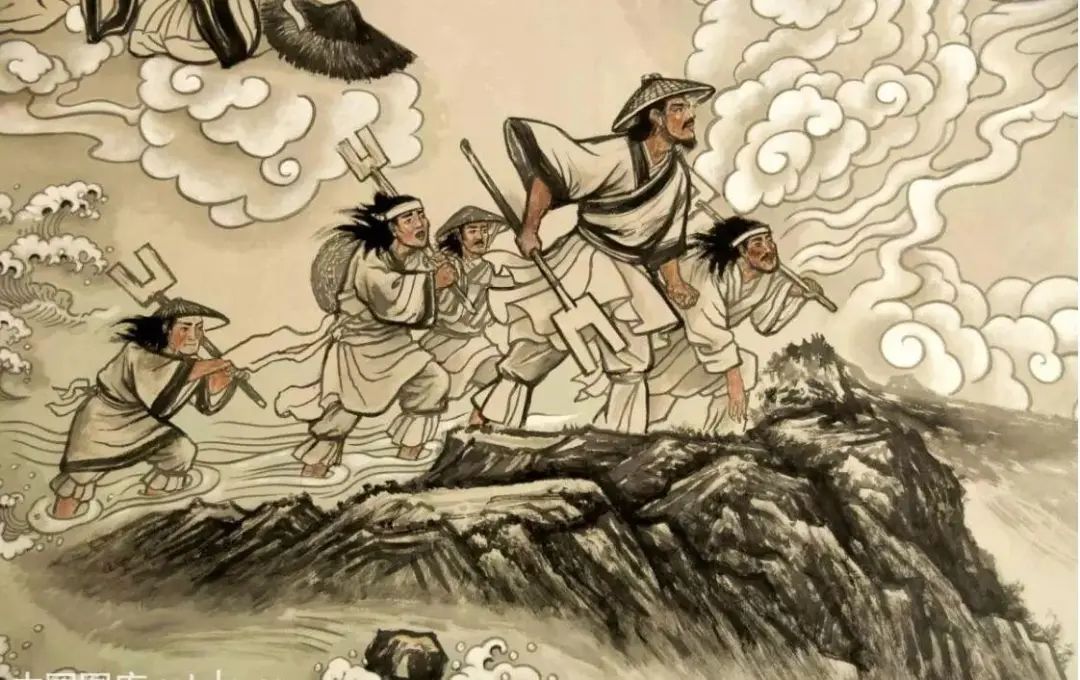

以小说为武器来讽刺,这是鲁迅的拿手好戏,1935年11月,鲁迅发表了新编故事《理水》,说得是大禹治水的故事,从内容上来说,鲁迅很明显在此揶揄的是顾颉刚的《古史辨》。

而其中创造的一个红鼻和口吃的鸟头先生,一看便是暗讽顾颉刚,因为顾先生就有口吃的毛病,这就从原本的学术争论,上升到了人身攻击的地步。

顾颉刚曾说,“我一生中碰到的最大钉子是鲁迅对我过不去。”1926年,顾颉刚和鲁迅同时被厦门大学聘请为教授。二人到厦门后,很快成为同事,关系还不错。

顾颉刚为人老实却缺乏心眼。在到厦门大学任教后,先后推荐了一些人到厦大任教,但是,这些人都与鲁迅有过芥蒂,而且不少又是胡适的学生,而胡适是被鲁迅骂得很惨的人,于是,顾颉刚也被鲁迅列入了“胡党”。

更让鲁迅愤怒的是,陈西滢说鲁迅的《中国小说史略》,有抄日本人盐谷温的嫌疑,而顾颉刚对此表示赞同,所以,当鲁迅在中山大学任教时,得知顾颉刚也接到中山大学的邀请信后,立即表示,“他来,我就走”。

而顾颉刚对鲁迅也少有好感,他买下了鲁迅所有的书读了之后,在日记中写道:鲁迅“乃活现一尖酸刻薄、说冷话而不负责之人”。

鲁迅的《中国小说史略》我是看过很多遍,但因为没有看过盐谷温的原著,所以不敢妄言,我觉得,最大的可能是,鲁迅引用了这个日本人的一些观点而未作特别的说明,所以被人误认为是抄袭,这也许是争论的根本,或者是误会。

平心而论,顾颉刚和胡适、徐志摩等留学西洋之人,身上洋溢着自由、奔放和鄙旧的气息,这同师从章太炎、旧学功底深厚又为人板正的鲁迅是格格不入的。

所以,他们之间的冲突虽然有很多的误会,也有着个人的原因,这也可以看作是当时风气使然,但鲁迅性格的多疑和尖刻,也是很重要的原因。

但是,建国后的鲁迅,因最高层的推崇而如日中天,所以,当年同鲁迅打口水仗的顾颉刚自然也没有好果子吃了,但他是一位做学问的纯粹之人,毕竟他也有最高层赐予的护身符,对遭到的冲击,也就一笑而过了。

发表评论