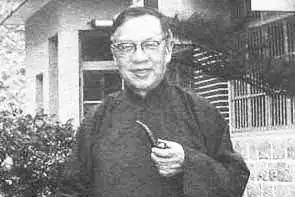

(1895/7/30─1990/8/30)

中国现代历史学家

1990年8月30日晨,台北大风雨。9时许,钱穆于台北杭州南路新迁寓所去世。

如果把催动“维新变法”的康有为、梁启超称作“千年之大变局”中思想文化之变的揭幕人,那么,梁、钱、冯三位,则可以被视作这变局的落幕人。

钱穆被誉为 “最后的国学大师”,随着他的去世,中国近代史上一代知识分子孜孜以求发扬光大的“国学”,由此衰颓不振。

钱穆是当之无愧的国学大师,他一生写下1700多万字的史学和文化学著作,专著多达80种以上。钱穆晚年对他一生著述曾做过这样的总结: “我一辈子写书写文章,大体内容,主要不外乎三项原则。一是文化传统;二是国民性,亦即民族性;三是历史实证。中国的文化传统,中国的民族性,可以拿中国历史来看,历史就是一个最好的证明。”可见,钱穆一生学贯四部,著述达千万言以上,但是他研究学问的最后归旨则落在文化问题上,他学问的宗主和人生的终极关怀是关心中国文化的传承,也就是在西方文化的强烈震荡、冲击下,中国传统文化究竟何去何从的问题。

学者方克立评价钱穆,钱穆可以说是在史学领域高举现代新儒学旗帜,反对尽废故常的历史虚无主义,维护中国历史文化精神的第一人。 钱穆是一位苦学出身的读书人,幼年因家贫,中学未毕业即出任乡村小学教师,18年间靠自修有成,转任中学、大学教席,抱守书斋,教书育人近八十年,终生不仕。他一生传道授业,为中国文化招魂,但是,在“现代”的冲击下,“传统”早已无招架之力,钱穆所赞美的那个“礼”的世界早已崩溃,不免令人唏嘘。

天生异禀,毅力苦学

钱穆出生在江苏省无锡鸿声(后改名鸿山)七房桥。他是吴越王钱镠的后裔。父母对钱穆的严格教育,是钱穆后来成为国学宗师的一个重要原因。

步入中小学,钱穆又幸遇明师,他们对钱穆的厚爱、提携,也是钱穆后来成为国学宗师的一个潜因。

钱穆作文成绩优秀,国文老师华山先生奖赏他《修学篇》一书,书中网罗了西欧各国数十人,未经学校正规学习,全靠苦学而成为突出成就的学者。钱穆自中学肄业后再没有进过学堂,自己有信心和毅力苦学,全受此书影响。

钱穆在果育学校读书时,顾子重老师对钱穆作文评价很高,说他已学得几分欧阳修的神韵,他日有长进,定能学得韩愈。钱穆听闻后眼睛一亮,从此就把“韩愈”装在心中,立志学韩愈。

钱穆13岁进入常州府中学堂后,监督屠元博对钱家兄弟俩(指钱挚、钱穆兄弟俩)视同己出,关爱有加。另一位老师吕思勉,口才绝佳,后来写出了我国第一部白话文通史《白话本国史》。教国文的童斐(字伯章)老师,多才多艺,不仅会表演,还精通许多曲艺乐器。钱穆从伯章师学习昆曲,伯章师均能一一传授。钱穆唱《长生殿》剧中的郭子仪,形态神貌惟妙惟肖。

可以说,钱穆就读小学、中学时的老师都是名师、能师、贤师,他们不只为钱穆打下了坚实的学习基础,而且更以自身的德行和言行身教,潜移默化地教育钱穆学问该怎么做,人该怎么立。

“北胡南钱”为故国招魂

为了减轻家庭的经济负担,钱穆在中学毕业后当起了小学教师,后来又担任了小学校长和中学教员。

还在小学执教时,他就开始了国学研究。他的学术处女作《论语文解》,1918年由上海印书馆出版。1919年冬,他撰写《爱与欲》和《古希腊哲学大家与中国道家思想之异同》两文,在上海《时事新报》《学灯》副刊以“大一号字”刊出。

钱穆在乡间当了18年小学、中学老师,然后走向大学讲台。推荐他的人是顾颉刚。作为中国学术界鼎鼎大名的人物,顾颉刚与钱穆素昧平生,但读过他的作品后,对其史学功底大加赞赏:“君似不宜长在中学中教国文,宜去大学中教历史。”

1930年,因为顾颉刚的鼎力相荐,钱穆进入燕京大学,校长司徒雷登为他把“M”楼改为“穆楼”。之后,顾颉刚又把钱穆推荐给了北大文学院院长胡适:“我想,他如到北大,则我即可不来,因为我所能教之功课他无不能教也。”后来,钱穆成为北大最叫座的教授之一,与胡适并称“北胡南钱”。

钱穆所处的年代,西学东渐,势不可挡,儒学被认为是“弱国愚民”的根源,国学渐渐失宠。中国人出现了严重的认同危机。在大变局的时代中,钱穆也有过疑惑。上学时,一位体育老师得知钱穆读过《三国演义》,对他说:“这种书以后不要再读。这种书一开始就写天下合久必分,分久必合。一治一乱,这使中国历史走上了错路。如今欧洲英法诸国,合了便不再分,治了便不再乱,我们此后正该学他们。”

这番话对钱穆影响深远,自此,“东西文化孰得孰失,孰优孰劣”,困扰了他一生,也引发了他毕生的治学宗旨:面对近代西方文化的强劲挑战,中国传统文化究竟该何去何从?

面对汹涌而至的新思想,钱穆坚持不为时代潮流裹挟,他选择在古籍世界里寻找另一个世界。他始终相信,没有什么比历史更能寄托中国人的智慧与情感。为此,他写了《国史大纲》,他说:“我把书都写好放在那里,将来一定有用。”

这部成书于战火纷飞年代的历史著作,被当时的国民政府教育部指定为全国大学用书,风行全国。几十年后,历史学家许倬云这样告诉学生:“这一部书中埋藏了数百篇博士论文题目。”

在《国史大纲》的开篇,钱穆对读者提出了四项对待国史的殷切期望,其中一条就是对本国历史要持有一种“温情与敬意”。而对历史的“温情与敬意”,让钱穆成为20世纪中国史学家中最具中国情怀的一位。他的学生余英时说,钱穆的一生,是“为故国招魂”的一生。

做一个现代中国的士

“做一个现代中国的士”,是钱穆的理想和志业所在。他曾经以“士不可以不弘毅,任重而道远”为讲题,以王安石、司马光为例,阐述弘“道”的知识分子在历史中的重要作用,由此得出结论:“士是中国社会的中心,应该有最高的人生理想,应该能负起民族国家最大的责任。更重要的是在他们的内心修养上,应能有一副宗教精神。”

钱穆认为,今天的中国知识分子,只接受了西方的权利观念,没有接受他们的宗教精神;只讲个人权利,不讲仁爱与牺牲。

钱穆是“君子儒”,始终把国家、大局放在第一位,绝不计较个人的一时被误解、曲解。新中国成立前夕,新华社发表评论,点名批判胡适、傅斯年、钱穆。

当时,钱穆感到茫然不解。胡适当过驻美国大使,说过“当了过河卒子,只有拼命向前”的话;傅斯年当过参政员,被国民党政府委任为北京大学校长。而他只是一介书生、一名教授,既不参政,又未议政。

钱穆被点名,可能和他美国人司徒雷登任校长的燕京大学教过一年书,与司徒雷登交往过有关。既然被点了名,他就远去香港,创办亚洲文学院(后改名新亚学院),它是香港中文大学的前身。

在租来的4间教室里,钱穆想努力保存中国文化的气韵。“新亚”之名由钱穆所起,他希望借此提倡“新亚洲”,为在香港的中国人争取稍微光明的未来。

新亚书院成为20世纪后半叶中国教育的奇迹之一。而办学的16年,是钱穆“生平最忙碌之十六年”。之后,钱穆到台湾“谋建一家,以求终老”,得到了蒋氏父子的礼遇。

晚年的钱穆依然坚持传道授业。有一次,他在家中为学生讲课时突然说:“其实我授课的目的并不是教学生,而是要招义勇兵,看看有没有人自愿牺牲要为中国文化献身!”

但是,在“现代”的冲击下,“传统”早已无招架之力,钱穆所赞美的那个“礼”的世界早已崩溃。这让钱穆的学术生涯走得格外寂寞,他期待国人对历史拿出温情的诉求,却无法获得商业市场的认同。

新时期到来,改革开放后的新中国蒸蒸日上。1986年,钱穆发表对国运和世局的识见,谓和平统一是中国的大前途、大希望、大理想、大原则,表达了他对中国统一问题的明确态度。《人民日报》随即予以摘转刊登。

钱穆不计前事,爱国之心昭然,体现了“君子儒”的可敬可亲的形象。1990年8月30日,钱穆于台北寓所逝世,享年96岁。1992年,归葬苏州太湖之滨。

大师的瑕疵

钱穆当然是大师。然而正如荣格所说,一个人的人格往往是混合、矛盾、复杂甚至分裂、对立的。越是伟大的人物越是如此。

作为“一代宗师”的钱穆,理应具有“海纳百川”的学术胸襟,然而事实上钱穆存在严重的门户之见、意气之争。

钱穆认为现代学术过于碎片化,让人反而难以获得真知,此看法颇有见识,所以斥责王国维是取巧拣漏、以考据代学问。他说:“胡适又推王静安为近代第一学者。王氏所著《人间词话》、《宋元戏曲史》、金元史、甲骨文研究、红楼梦研究等,皆近属专门,非通学。其学术基础皆植根于革命前亡清遗老。……此真不愧为亡清一遗臣,又岂得为民初开国一学人?”

不仅如此,钱穆还质疑甲骨学、语言学乃至考古学的价值,他言:“试问研究龟甲文,以及研究各地白话方言,又与治中国史具何关系?”

钱穆与胡适不谐,因钱穆采取的是传统治史方式,喜欢从通史的角度看问题,不重细节,而胡适、傅斯年则力推西方史学方法,钱穆曾抱怨说:“此数十年来,所谓以科学方法整理国故……各据一隅,道术已裂。细碎相随,乃至互不相同。仅曰:‘上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料。’……其貌则是,其情已非,亦实有可资非难之疵病。”

钱穆过度信任传统方法,体现出欠严谨、随意性过强的缺点。李敖就曾嘲笑说:“钱穆在古典方面的朴学成就,大体上很有成绩,当然也闹大笑话。例如他考证孙武和孙膑为同一个人,并以此成名。但一九七二年山东临沂银雀山的古墓‘孙子’出土,证明了孙武是孙武、孙膑是孙膑,证明了所谓朴学,不过乃尔!”

如果说,门户之见还多少与先天性格秉赋相关的话,那么政治上的瑕疵污点,无论如何却是和人品关联。

1949年,钱穆南下香港,创办亚洲文商学院(后改名新亚书院)。1967年,在蒋介石屡次邀请下,钱穆到台湾定居,蒋介石专门拨款为钱穆修建了一所别墅,即“素书楼”,这被认为是钱穆一生的污点,因“用公帑建宾馆,双方都公私不清”,人们嘲笑钱穆讲了一辈子“义利之辨”,自己却利字当头。其实蒋介石也邀请了张大千等文化名人到台定居,为他们都建了别墅,钱穆并非个案。李敖认为,钱穆谈了一辈子“义利之辨”,自己义利当头,却贪鄙如此,实在有愧晚节。

人们也批评钱穆与蒋介石关系不明不白,特别是蒋80大寿时,钱竟献祝词称蒋为:“诚吾国历史人物中最具贞德之一人。禀贞德而蹈贞运,斯以见天心之所属,而吾国家民族此一时代贞下起元之大任,所以必由公胜之也。”可谓肉麻之至。

李敖指责钱穆肉麻无耻,“成为蒋介石养育卵翼的御用学者,这是他一生中最大的败笔”,并表示“我为钱穆惜,他有做成真正‘一代儒宗’的机会,可是他却做成个假的。历史上,真正‘一代儒宗’是不会倒在统治者的怀里的!”

1959年9月,蒋介石寻求第三次连任“总统”,对此“违宪”之举,胡适坚决反对,在蒋的压力下,胡虽然妥协,却始终在抵抗。钱穆不仅支持蒋连任,还将蒋与孙中山并列,说“此诚古今中外每一国家民族所希遘难遇之奇迹也”。

但随着档案公开,学者们发现,钱穆与蒋介石之间每次会面都有谈话记录,从记录看,钱穆从未向蒋索要过什么,更未曾谄事蒋。钱穆恪守传统,对蒋有过高期待,但二人交往始终坦坦荡荡。

来源:365天读经典(ID:reading-365)

发表评论