本世纪初,我国学术交流活动逐渐跨入繁荣期,每年举行的学术会议数以千计,与之相伴的则是一些学术会议泥沙俱下,偏离学术会议的本义。

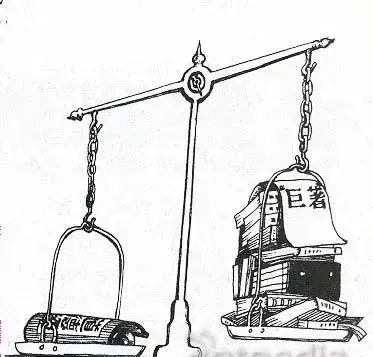

一项调查表明,仅约少部分被调查者对会议质量满意,在很多人看来,国内的学术会议许多渐成“鸡肋”。

学术会议泛滥

两会期间,全国人大代表、南开大学原校长饶子和院士在接受中国青年报记者采访时感慨: 如果所有在中国国内召开的“国际会议”的邀请函都接受的话,一年到头恐怕不是在会场,就是在赶往会场的路上。这些感慨的背后,是我国10余年来学术会议的泛滥。

学术界,一个故事广为流传

几年前,在青海省举办的一场非物质文化遗产保护学术论坛上,主办方特别邀请两位“外国专家”演讲。但这两位“洋专家”的表现实在令人大跌眼镜,其中一位是当地某大学的英语外教,对论坛主题并无研究,演讲文章“借”自相识的老师;另一位“洋专家”原定下午发言,上午露脸后便不见人影。原来,这位“洋专家”一开始就要求只旁听、不发言。

国内不少打着国际旗号的学术会议,名字又大又空而且长得神似,但质量并不高,有人弄个项目,扛起一个旗帜,若是请来了在国外工作的中国人就可算是第二国的,再拉几个金发碧眼的人捧场,就敢冠名“国际学术会议”了。

学术会议“有研无讨”

怪现状之一:开幕式热闹,学术分组会难找人

很多学术会议开幕式,都有学会秘书长、承办大学的校长、专家委员会的领导参加。 他们坐在主席台上,面对着大家,讲一番客套话,照完相就走了。

有一次,大会后有各种分组交流会,笔者特意赶去观摩,却发现这个分会场只剩下10多人,而当天的大会与会人员数以千计。

“这哪是学术会议呀,分明是一场领导与群众的见面会。”

怪现状之二:特邀报告一大堆,学术讨论少

学术会议本来是讨论学术的地方,现在国内的学术会议,特邀报告却特别多。实际上,常常是请一些“有头有面名人”大谈一下“战略”而已(而许多所谓的“战略”已经谈了N年,还在复制大谈)。

怪现状之三:真正的论文作者不报告,请学生代读

常常发现一旦将PPT上的内容展开,演讲者常常支支吾吾,一问三不知,事后才明白,原来论文不在现场,而是请一位自己的学生或者同事等代为宣读论文。武汉一所重点大学的一位教授感慨,官员们和“许多名人学者们”一般在开幕式上露一面就走,大多数不参加后面的学术研讨。

一些学术会议的安排上,报告人大多按照是否院士、是否校长,院长,处长或者主任等身份排序,而不是按照报告的重要性、新颖性来安排。

不少旁观者认为,“领导和知名学者高高坐在主席台上,这本身就和学术会议平等交流的初衷背道而驰”。

在国外,学术会议如果有地方官员参会是一件荒唐的事情,会议中也没有主席台,只设立一个主持人席,即使是科学家里的“大牛”,也与一般会议代表一样,坐在台下,认真听会,参与交流和讨论。

学术会议变身集体旅游?

学术会议还是集体旅游?有人由此质疑。特别是一些国际会议,常常是花费了提供资助会议方的许多费用(包括来回的机票,酒店住宿费和会议注册费等),但参会者仅是在会场露了一下脸,照了几张照片,作为参会的证据。其他的一切时间均在提供资助会议方的安排下,游山玩水去了。(当然,对于实实在在参会者另当别论)

学术会议凑数?

凑数方式之一:在某地的一次学术会议上,大会开幕式快开始了,才有不到30人出现, 主办方一下着急了,紧急抽调一批单位的学生临时工凑数,让领导讲讲话、记者拍拍照,勉强召开了一次学术研讨会。

凑数方式之二:成立分会学会必须每年召开学术会议,并有一定规模的参会人,怎么办? 于是,5-10个分会学会(协会)一起组织一次会议,分别作为各自的政绩,来完成任务,这样的凑数何时是个头?但另一方面,各种名堂的专委会却越来越多......

凑数方式之三:一个会议,让讲者缩短讲座时间,这样,可以安排更多的讲课者;同时,让一个主持人仅主持30分钟-60分钟,就换成另外一个主持人,来达到让更多的人来参会的目的。(补充:增加主持人的数量,就要增加提供资助方的经费负担)

这里摘录了一个会议的内容片段, 每个讲课人用20分钟讲一个主题,虽这些主题不是什么前沿性的内容,但许多内容涉及的面较广,在20分钟内如何有效地达到讲座的目的?

不少人说,现在各种会议越来越多,除了少数全国性的学会主办的会议外,其余的会议质量的确很差:会议主题宽泛、参会人群复杂;会议开到最后阶段,只剩下主办单位的听众。 (本文的素材来自网络)

睿博商学院“双十一”知识商品大促销

↓↓↓

敬 告

本平台由睿博商学院与药向前行(北京)商业咨询有限公司主办,未经授权,任何个人及公众号不得复制、转载、篡改本平台所推送的任何原创文章,违者必究。“睿博商学院”及“药向前行”为睿博商学院持有的注册商标,严禁擅自使用,违者必究。非原创文章,未能及时标注原作者的,请及时联络后台标注或删除。

睿博商学院 | 医药代表大学

医药代表的职业发展平台

发表评论