读经白话就是阅读经典名著,很多人一谈起经典阅读、通识博雅,都一肚子不以为然,认为必然排挤专业、保守怀旧、难以创新,而且泛滥无归、贪多嚼不烂……。好处没享受过,缺点倒是想象了一大堆。让我们看看西方国家的态度吧,旁敲侧击一下。

哈佛著名的“五英尺书架”计划(Five-Foot Book-Shelf)。说大学生若每天用15分钟阅读经典,四年毕业后所读的书就可以摆满一个五英尺长的书架。该校长还亲自选了50卷必读经典,史称“哈佛经典”。

后来这个经典阅读计划不但各大学纷纷仿效,甚至向下延伸到各州中小学。学生不仅逐字逐句阅读经典,更需要通过对整本书进行精读,通过提问、分析、讨论与表达培养独立思考与批判性思维能力。大家都认为这样对青少年人格形成和个性发展才有好处。

从1930年起,芝加哥大学主要就是读经典,大量读。读多少呢?本科生的经典阅读量是:

一年级:读古希腊时代的名著47本

二年级:读罗马、中世纪、文艺复兴时期的名著32本

三年级:读17-18世纪名著38本

四年级:读19-20世纪名著28本

四年合计145本,内容包括:圣经、历史、哲学、数学、物理、心理学、经济学、政治学等。(great books现已增加到900部)

所以我们从小就开始读经有什么问题?

确有问题,也是在具体方式形式和引导。

昨天是五四青年节,我一个相关回答中提到

正如题主疑问的为何现在幼儿小学教育会热俏国学教育,上图陈独秀说的就是一种答案,因为现在生活条件变了,不再只为一日三餐生存技能而考虑,有机会重新认识并学习传统文化中好的方面的人越来越多,以此回归或接近中国文化。

但国学一词已经类似小姐一样有被滥用而变味的特征,特别知乎上国学几乎是个贬义词,因为和西学相对,从本题一些回答也可以看出,很多是把社会乱象和传统文化内容本身绑定到一起。网络平台上从小英語白话甚至数学科技stem学习等等多是zzzq或流行攀比的,而国学读经弟子规什么的都是封建残余或奴化教育,最多背点优美古诗词可能骂声少点,尽管知乎上仍会冒一些背古诗或文言文有什么用的钓鱼题。

这种认识大多数类似下图:

很多国人只知道“吾爱吾师”,不知道传统的“当仁不让于师”。现代教育体系和舆论导向下,很多人对西学或者白话版西学的了解胜过对自家传统文化的了解,一些国学机构或小学幼儿教育如果结合实际以好的方式与目的,恢复部分相关教育无疑是一种有益的补充。

由于很多人不是通过细读经典原文而是通过某些白话解读,自媒体宣传甚至影视剧来了解的传统文化,这些二手媒体往往为了流量哗众取宠或其他别有用心的目的来误导读者,当然不排除某些言论只是因为古文水平和理解能力有限,断章取义等常见问题导致。如

上述截图反映了很多现代国人的思维习惯,扭曲理解自立靶子打的欢……

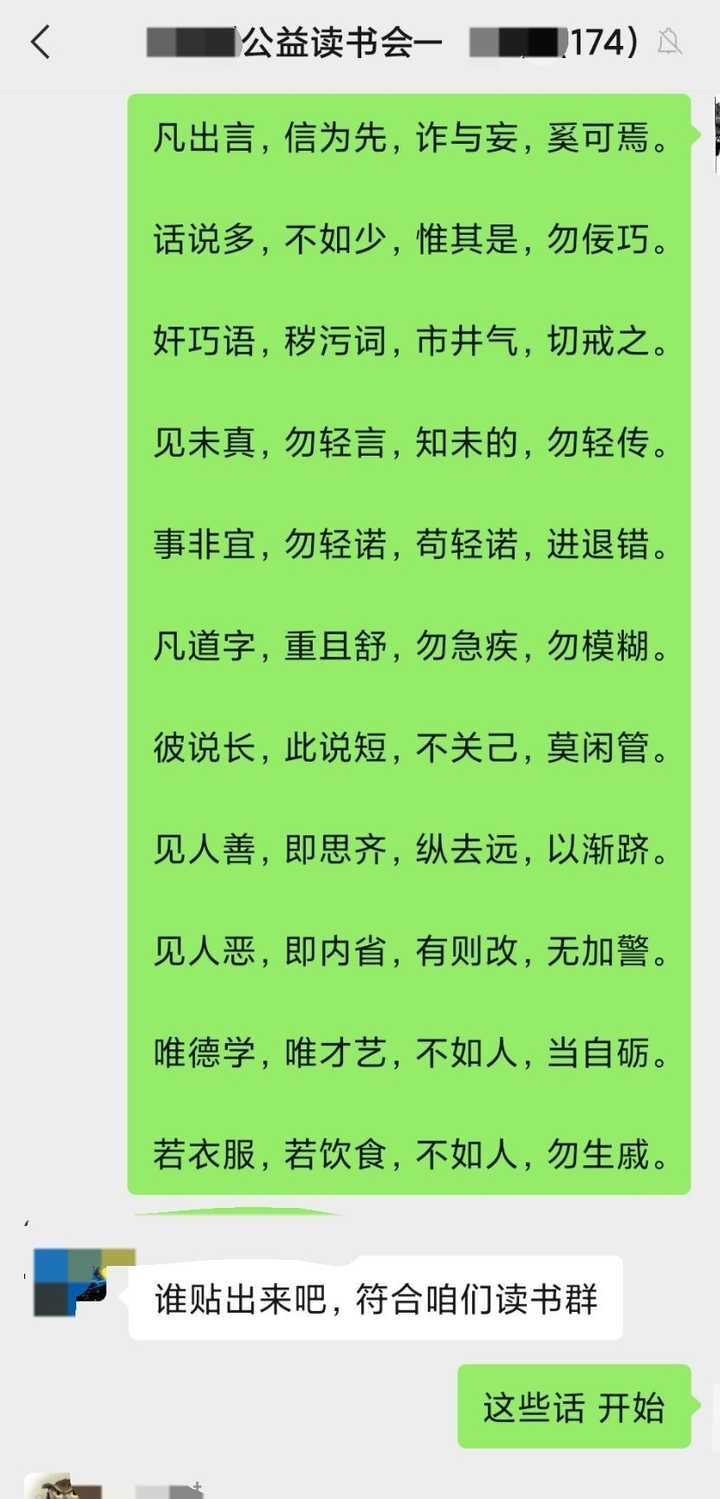

就本题涉及到的弟子规现象以前也答过,不妨再分享一下,方便更多人特别是没有时间细读原文而只是在知乎公众号等二手平台上获取印象的人的了解。

弟子规这种属于蒙学,既不算文化精华也不是糟粕,多数是中国人以前的社会常识,这样吧,我先转一些通常中国家庭会强调的家教规矩,看看大家有没有意见

尊重长辈:

长辈给的东西,要用双手恭恭敬敬去接;遇见长辈,要主动打招呼;长辈交谈时不要随便插嘴;和长辈一起走路,要走在后面;不能直呼长辈姓名,要用尊称。吃饭的时候,要等长辈先动筷子。

规范孩子:

吃饭不挑食,不浪费,不砸吧嘴,不敲打碗筷。不高声喧哗扰乱他人视听。不横坐,不横腿,不扪脚。衣帽不加于他人衣帽之上。不向人喷水吐痰。不向人呵欠,嚏喷,伸懒腰。不抖落腿儿,不叉着腿儿。

夫妻相处:

不吵过夜架,丈夫要先哄妻子;

能用感情解决的问题,不要用道理;

不说伤害对方自尊的话,说出口了要道歉;

无论任何情况,不可以动手;

遇事有分歧,双方都要尊重沟通;

家务事要恰当分配,不能依赖一方的付出;

管孩子要统一战线,不能当孩子面唱反调…

弟子规类似内容摘下对比:

凡出言,信为先,诈与妄,奚可焉。

话说多,不如少,惟其是,勿佞巧。

奸巧语,秽污词,市井气,切戒之。

见未真,勿轻言,知未的,勿轻传。

事非宜,勿轻诺,苟轻诺,进退错。

凡道字,重且舒,勿急疾,勿模糊。

彼说长,此说短,不关己,莫闲管。

见人善,即思齐,纵去远,以渐跻。

见人恶,即内省,有则改,无加警。

唯德学,唯才艺,不如人,当自砺。

若衣服,若饮食,不如人,勿生戚。

是不是充分利用了漢语的特性,更简单易懂朗朗上口,适合启蒙识读。近代教育的所谓小学生守则容易背麽,白话绘本或英語图书当然可以有类似引导,一方面这两者不冲突可以并行,另一方面漢语特有的韵律感受这方面能比么?非要把这些内容视为糟粕踩在地上?有人说读弟子规是屎里挑金没必要,就上面这十几句哪句算屎,拿来说说,可能是很多人即使成人了都没做到也不想做到和理解,比如黑体部分正是现代一些乱象问题的解决方法或建议。

所以问题不在弟子规的内容,而在使用人的解读与教育方式及目的。真正的问题应该是这些市面上的所谓国学教育或机构特别以盈利为目的的,是否能真正了解中国传统的教育方法方式,而因为解读或教育模式的极端化,或只是为了迎合家长驯化孩子的简单粗暴心态,很可能只会对小朋友相关认识感受起到了反作用。

如果真正有心搞好优秀传统文化教育的,可参考下答提到的传统教育方法和理念而非完全机械化或强迫式教育。弟子规三字经可以作为四五岁前的语文启蒙,也主要是一种学习习惯及漢语发音语感或识字的训练,读诵一遍花不了太多时间,再继续诗词千字文及更多经典或其他科目的阅读即可,循序渐进。小学阶段基本都没必要学了,可以直接读诗词经典。

再看看历史或现在一些例子:

梁启超曾说过这样一句话:“与其跟孩子讲道理,还不如给立规矩。”

在梁启超眼里,改变人生的从来都不是道理,而是规矩。

梁启超六岁时,因为一件小事向母亲撒了谎,被母亲叫到卧室,严厉教训一番。

母亲一向温良淳厚,这是梁启超第一次见到母亲盛怒的样子。

梁启超试图掩饰,没想到惹得母亲怒上加怒,动手教训了他一顿。

从此,母亲为他立下“不许说谎”的规矩。

时至今日,郭德纲跟父亲坐在一起,依然是挺直了腰板,不敢跷二郎腿。

郭德纲跟父亲从来没开过玩笑,在家里没说过一个脏字,对父亲永远是毕恭毕敬。

儿子郭麒麟一点也没有“星二代”张扬跋扈的样子,郭德纲说话时,郭麒麟永远都是站在身后,一副毕恭毕敬的样子。

“你不舍得给孩子立规矩,就会有人给孩子长教训。”

刘墉是个典型的严父,从小就在给儿子立规矩,让他学会独立和尊重。

儿子刘轩小时候不爱说话,养成了自闭的习惯,刘墉就给儿子制定了非常严格的规矩。

自己的事情自己做,严格作息,不能偷懒;自己洗衣服,父母不在家的时候,必须要自己做饭;儿子看电视要管,玩手机也要管,还把儿子独自送到路程3个小时的地方上学。

“有规矩的自由叫活泼,没有规矩的自由叫放肆。”

家庭没有规矩,孩子就没有原则。

孩子小时候,不给立规矩,将来走向社会,很容易缺乏敬畏心。

规矩意识不单纯是保护孩子的铠甲,更是孩子通往未来世界的门。

当然个人认为立规矩时在孩子能接受的程度上还是尽量先讲清楚道理,对更大年龄的孩子比如12岁以上则是更强调一下道理比较合适。弟子规则是启蒙读物兼做识字诵读训练功能,面向的主要是学前儿童,少典故语言通俗易懂是主要特征,教和学都相对其他传统读物更容易门槛低。对于上学后的学生可以选择更好的读物,即使学前启蒙也没必要一定用弟子规,毕竟这些规矩完全可以生活中真真切切教好,学前有兴趣可以读读参考识字训练,背不背看个人没必要强制。

正如上面提到的这个年龄段还是以立规则为主,一些规矩可能过时了无妨当做了解历史,多数其实就是上面提到的一些常识家规而已,既不是文化精华更说不上什么糟粕,父母让孩子读此类书时参考上面例子再同时以身作则,言传身教更好,不仅给孩子立规同时也给自己作为家长的角色立规,真正能促进家庭和睦,让小朋友从小养成好习惯而不是熊孩子,那么其作用就达到了。但想仅靠强制孩子熟背弟子规一类书就能自然守规矩听话,那就比较想当然了,大家批弟子规应该是批这一类家长或某些机构学校的过度推崇强制背诵方式与其书中比较过时的规矩吧。

其实如果感觉弟子规不太合适,而家规又很有必要,完全可以自己借鉴其语言形式与部分内容,编一个符合自家情况与现代人社会相处的新家规,个人给自己孩子就类似写过一篇三字谣,精简成千字左右仍然是三字一组朗朗上口方便识记朗诵,有空就让宝宝读着玩,后面有机会再启发教教。

还有相关回答,参考

对于现代中国人想了解传统中国文化,我开个极小版书单,包含各年龄段推荐读物,可以参考,这些才是中国文化的精华

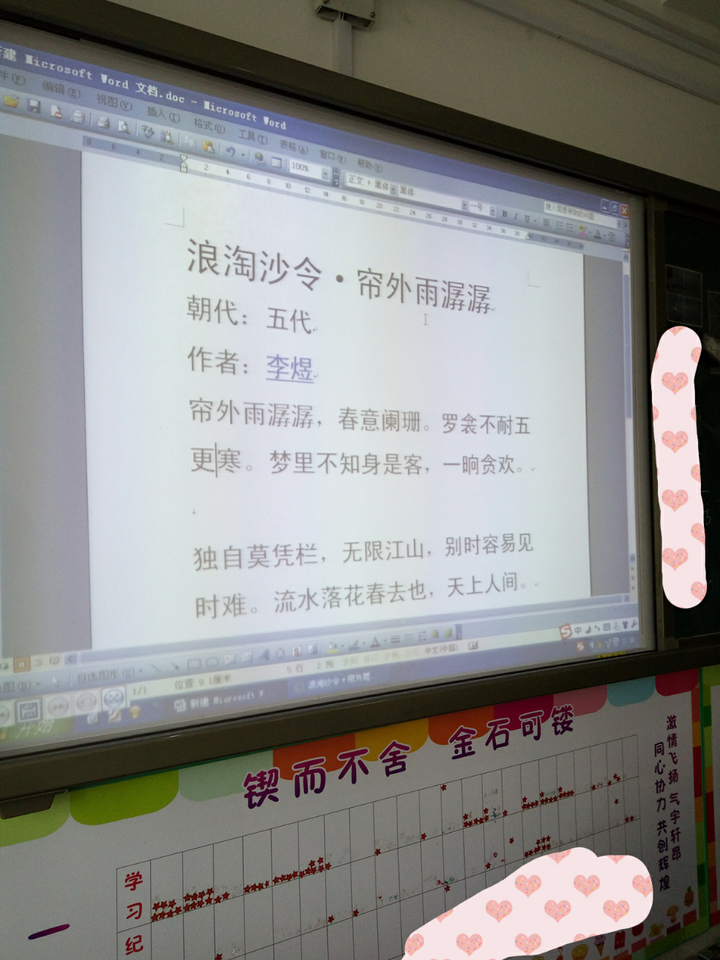

对于高中生,答疑讨论背诵应该兼顾

至于文化糟粕,现在某些媒体包括教材不慎都可能取其糟粕误导大众,比如

另外民主科学本来就是中国自古以来的传统一部分,新文化运动是为了推广白话和引入西学,针对当时国情才有意选择传统文化的部分糟粕或立靶子来批判,显得民主科学似乎只是外来之物,以至现代还有大批国人被误导,这是副作用,我们得慢慢纠偏,参考

民主和科学的精神可以对比古籍参考

发表评论