中华经典诵读,起自20世纪90年代的民间。2008年,中宣部、教育部等六部委联合发起了“中华经典诵读”活动。2018年,作为国家“中华优秀传统文化传承发展工程”之一,国家语委开展了“中华经典诵读工程”,并将吟诵列入其中。

在古代,读经、读诗,不是大众活动,而是文人的活动。大众读的一般只有蒙学。像中华经典诵读这样作为国家的文化工程,全民进行,而且诵读的范围从经典、蒙学到诗词歌赋,这种规模是中国历史上从未有过的。

既然古代没有,为什么我们现在要做?因为我们处在一种几千年来从来没有过的形势之下,即中华优秀传统文化的传承出现了断层,几代人都没有接受过系统的中华文化教育,对中华文化不够熟悉,对中国历史不够理解,而这种情况给国家民族的未来带来了巨大的不确定性甚至危险,近年的台湾和香港的情况就是一个众所周知的例子。

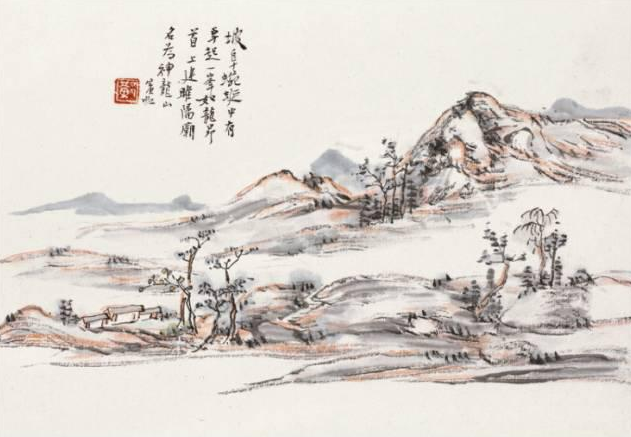

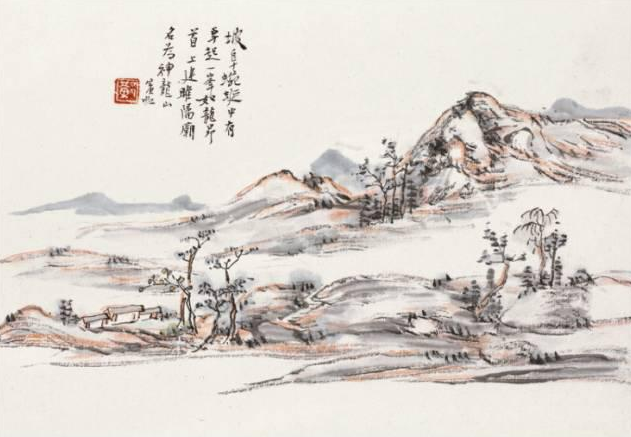

黄宾虹:南陵纪游册

因此党中央非常重视中华优秀传统文化的传承发展工作,习近平总书记认为中华优秀传统文化是“中华民族的基因”和“中华民族的精神命脉”,他说:“宣传阐释中国特色,要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。”我们现在的社会制度和人民生活,都扎根于中华优秀传统文化。因此,全民学习中华优秀传统文化就是当代必须要做的一件事。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,其中就包含有“中华经典诵读工程”。

清 丁观鹏 西园雅集图轴(局部)

要传承发展中华优秀传统文化,首先就是要了解中华优秀传统文化。中华优秀传统文化在哪里?不是古代所有传下来的东西都是中华优秀传统文化。中华优秀传统文化是具有当代价值的中华古代人性的、进步的文化。

中华优秀传统文化包括民俗文化、少数民族文化、宗教文化等,但是其主体是以儒家文化为核心的“国学”。“国学”的核心是其理念系统,即“中华文化精神”。

学习中华优秀传统文化,也要以“国学”为主体,以“中华文化精神”为目标。习近平总书记指出要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”

清 奚冈《圭山访道》

这些“思想观念、人文精神、道德规范”,这些中华文化精神,从文献上来说,主要蕴含在国学经典和诗词歌赋之中。民俗、民族、宗教这些文献,当然也蕴含着中华文化精神,但是其层次、规模、体系、影响力,都不如国学经典。国学经典中蕴含的天下为公、济世安民等精神,是民俗文化中比较薄弱的,而这些恰恰是中华文化精神的核心部分,是当今时代最需要的精神力量。古人说“经、史、子、集”,它是国学文化的一个体系。“经”是讲大道理的,“史”是举例子的,以史为例的,“子”是深入探讨个别道理的,“集”,也就是现在说的“诗词歌赋”是大道理与个人人生相结合的表达。显然,“经史子集”都是在贯彻中华文化精神的。很明显,传承发展中华优秀传统文化,弘扬中华文化精神,要从“中华经典诵读”开始,这是必要的基础。

发表评论