《国学概论选粹》

共收录六种典籍,包括洪北平《国学研究法》、陶庸生《国学概要》、曹聚仁《国故学大纲》、甘鹏云《经学源流考》、马瀛《国学概论》、王易《国学概论》。

本书选择精良的版本,重新高清扫描影印,每本典籍之后附录相关材料,作为补充,前撰对作者生平、内容、优劣等进行简要说明。这次整理不止是对民国典籍的保护,也是立足于存真传古的基础上,在众多的“国学概论”传本中选择菁华,以飨读者。这些珍贵的典籍对于研究中国学术思想史具有非常重要的学术价值,也是学习国学的重要门径之一。

主编杜泽逊,山东大学儒学高等研究院中国古典文献学专业教授、博士生导师、山东大学讲席教授,长期从事古籍目录学、版本学、校勘学、四库学和山东文献研究。全国文化名家暨“四个一批”人才、教育部新世纪优秀人才、长江学者特聘教授,全国古籍整理出版规划领导小组成员,享受国务院政府特殊津贴。

塞缪尔•亨廷顿在《文化的重要作用:价值观如何影响人类进步》中说:“一国人民接受什么价值观或不接受什么价值观, 常常会直接影响到该国经济发展的道路及所取得的成就, 所以经济发展也可以说是一个文化过程。”这个论断有着耐人寻味的犀利。虽然人们依旧关注经济的状况,但越来越多的人逐渐醒悟到文化对一个国家、一个民族和一个社会的极端重要作用。一个社会、一个民族如果没有一个稳固传承且正道而行的文化内核,就仿佛一个人“三观不正”,那么物质的繁荣只会成为刺激其癫狂的催化剂,结果往往是悲剧性的。

有一种说法是:“一个人的回忆决定着这个人是谁。”对于我们中国人来说,文化的传承有着更为深厚的底蕴和民族感情。人类文明发展到今天,科技的迅猛发展、物质的空前繁荣让人们的生活方式越来越趋同,然而无数中国人依然视若珍宝般守护着自己的民族文化和传统。这就是为什么邻国将端午申遗会让我们愤慨,也是为什么无论坐飞机高铁轮船还是自驾,我们总会千里万里奔向那顿象征团圆的年夜饭。我们的文化不仅是民俗,更是涵盖范围极广的知识和社会心理体系,我们一般宏观地将其核心的知识体系称之为“国学”。

点击图片购买

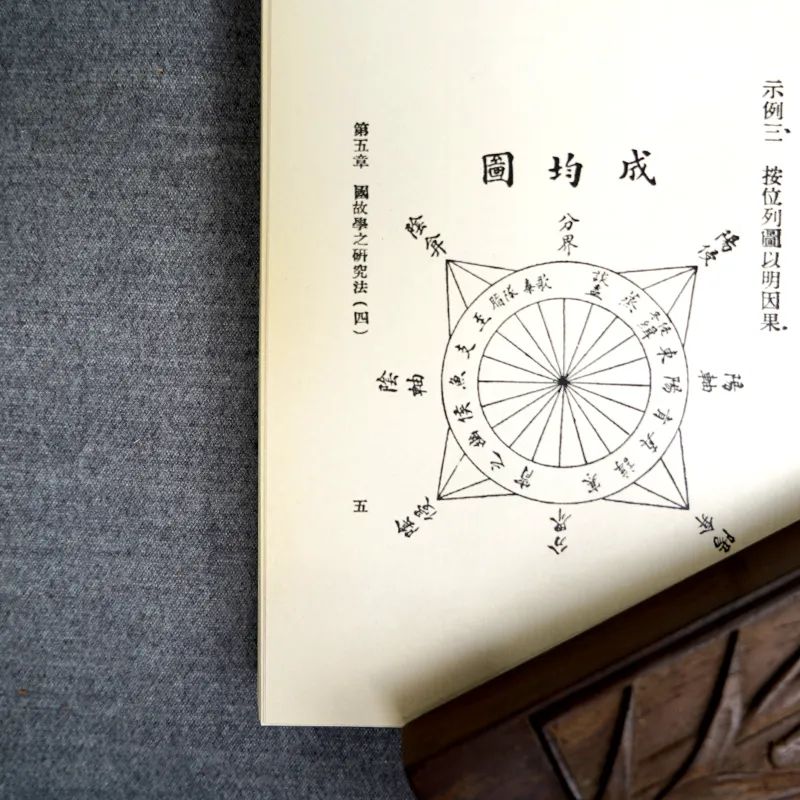

按照传统的类分法和标准,《国学概论选粹》将洪北平先生的《国学研究法》、陶庸生先生的《国学概要》、曹聚仁先生的《国故学大纲》、甘鹏云先生的《经学源流考》、马瀛先生的《国学概论》和王易先生的《国学概论》六种典籍编撰成一部丛书。这六种国学典籍又分为“方法论”和“知识论”两大类别。“方法论”部分重点讲述研究国学的方法,例如洪北平先生的《国学研究法》和马瀛先生所撰的《国学概论》。“知识论”方面则比较直接,大致按照我们传统目录学的经、史、子、集四部模式编排,但内容各有侧重。如陶庸生先生所撰《国学概要》按经学、史学、哲学、文学类目编排,王易先生所撰《国学概论》则按经学、小学、哲学、史学类目编排,而曹聚仁先生所撰《国故学大纲》则以创新方式讲述,甘鹏云先生《经学源流考》则专注经学一部。然总体上讲,无论“方法论”还是“知识论”都显示了作者极为深厚的国学功底和文化底蕴。

这套丛书并非今人所做,其成书最早为1926年,最晚为1947年,作者虽不为今人熟悉,却均为当时学问极好、底蕴极深的读书人。想那曹聚仁先生天资极为聪慧,四岁念完《大学》《中庸》,五岁读完《论语》《孟子》,六岁便学做古文,七岁便可整篇背诵《诗经》,进入青年又悉心研究西方文学史,可谓学贯中西。而王易先生更是民国时期的知名学者,其出生于 “三代无产, 以儒为业”的书香世家,祖父王诚为国学生,父亲王益霖为进士,均以博学多才闻名。王易先生醉心国学研究和传授,后任国立中正大学教授、文史系主任、文学院院长,还是傅抱石的国文老师和篆刻老师。

这六位先生治学各有所长,思想也各不相同。如果说前述曹聚仁、王易两位先生为“旧派”典范,像马瀛先生则为“新派”代表。马先生早年攻读英文,博览西方思想著述,积极参与学生运动,反对封建礼教,与当时遗老遗少论战甚多。他与其妻舅陈训正在治学和社会活动方面交往极为密切。而陈训正即陈布雷堂兄,其本人投身辛亥革命,加入同盟会,是著名的革命党、同盟会元老。马先生以国学为立身治学之本,学术成就不仅限于史学与文学,还在目录学方面撰有《吟香仙馆书目》,佛学方面著有《梵典笔记》等。

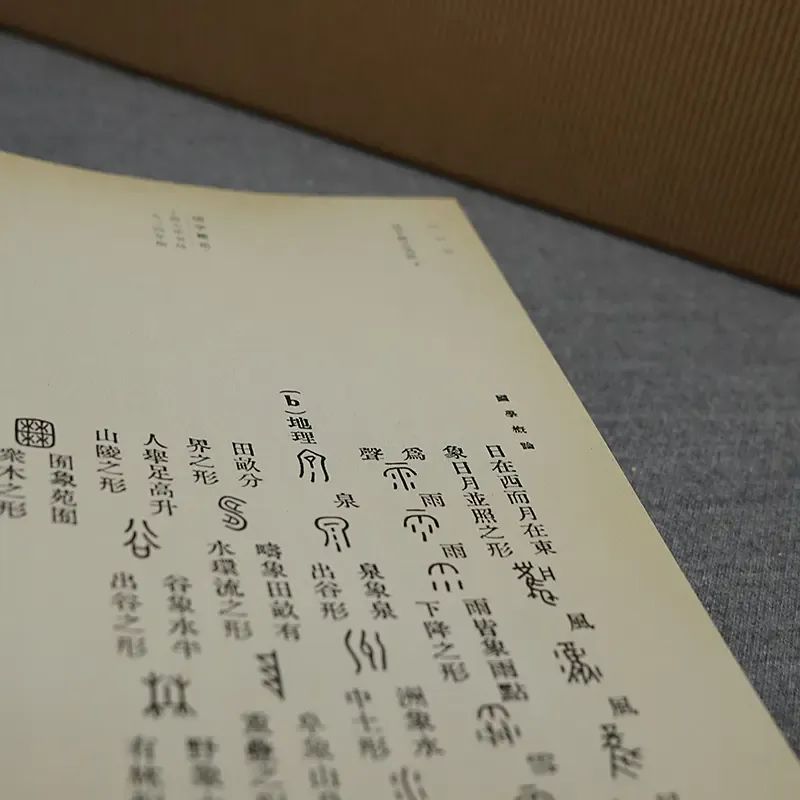

《国学概论选粹》中的六位先生,虽然身处二十世纪初中西思想碰撞最为激荡之时,但一旦涉及国学一道,则均以“正本清源”为治学教学的根本。老先生们从未想过要以国学哗众取宠,或以国学沽名钓誉,他们的著作均以国学传承为主要目的,说白了是为当时的年轻人学习国学准备的“教案”。如洪北平先生的《国学研究法》,将方法论、经学、子学、史学这四卷进行了细致的划分, 每一卷都采集了不同名家的著作, 各具特色。书中所载内容涉及范围广泛,分类齐全,可视为一本便于查找国学资料的参考教材。

而陶庸生所著《国学概要》,更成为民国时期大学及高中选修常用的讲义, 是国学入门的参考书。身为当时学界和教育界公认的大儒,陶先生坚守“述而不作、博采众长”的本分,即朱熹所说“述,传旧而已。作,则创始也。故作非圣人不能,而述则贤者可及。”陶先生在书中将《周礼》《尚书》《周易》《庄子》《说文解字》等一系列经典书籍的观点谨慎辑录。这并非简单地辑录,而是建立在对国学千年文脉深入理解和感悟的基础上。所以,陶先生为学生苦心设计了“历代治经概述”“文字之变迁”“历代之训诂学与书”“历代史学”“历代之治子学”“历代文学之流变”等章节。从学问发端, 按时间顺序叙述历朝历代之流变,搜罗甚备,考索甚深。比如经学,则观六经到十三经之变;于小学,则知今文、今字之来源;观史学,则知中国历史文化博大精深;看哲学,则知九流十家到底何去何从;及至文学,则要年轻后进知晓“一代有一代之文学”……陶先生对国学沿流溯源,尽征其来处,苦心将其归纳为完整清晰的结构,为的就是让学生索阅便利,易得要领。

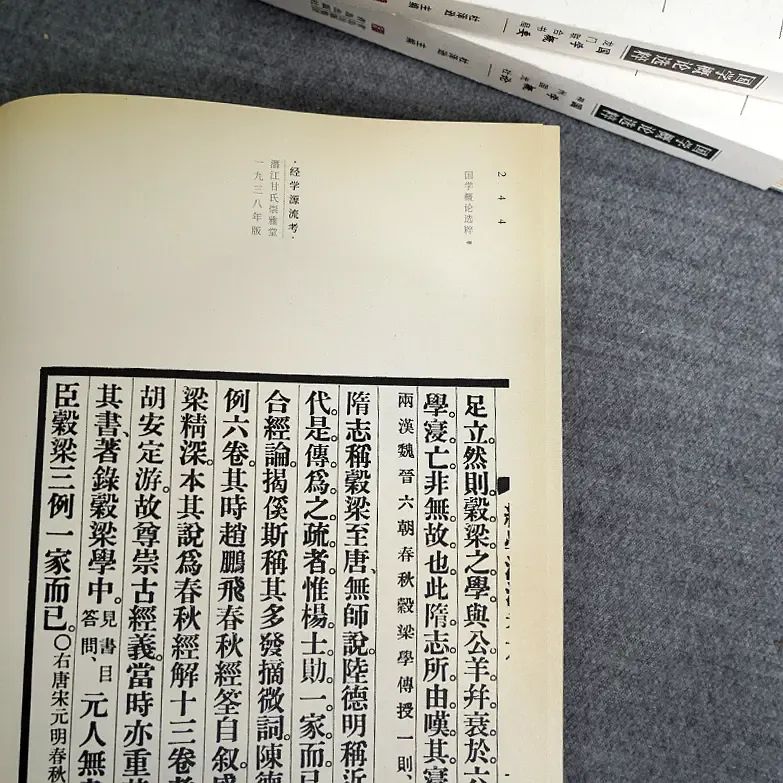

由此,国学“清源”背后体现的心性和底蕴可略窥一斑。就像六位先生中的甘鹏云先生,他所撰《经学源流考》着重于经学一部。自古经学一部最见功夫,而甘先生本人即是清光绪二十九年 (1903)进士,1906年还奉派留学日本早稻田大学,1921年以后寓居北京, 闭门著述,专门从事古籍考据,著述数十种,比如《崇雅堂书录》15卷、《崇雅堂碑录》9卷、《潜庐检书记》10余卷等。甘先生也是我国近代著名的藏书家,其藏书理念至今仍深刻影响着图书馆的古籍收藏。而老先生也坚守着中华民族读书人最基本的底色——一生嗜书,先生自谓:“予自幼别无嗜好,惟好书,……非书莫适也。”他的学生刘文嘉在《崇雅堂书录跋》也感慨:“先生以书为性命,自少至老未尝一日废书不观。”

这不由让人掩卷而思,感慨不已。这六位先生在其有生之年从未以“国学大师”自命,而周围人也从未以“国学大师”视之,只是因其学问而尊其为“儒”,以其人品拜其为“师”。国学,这门我们中华民族谓之“根骨”的学问,也许就应该蕴养在这样的环境中。师者传道受业解惑,学者以读书为终生不渝之志。没有人会觉得自己已经“学有所成”了,更没有人会“抖机灵”“自命不凡”,敢随便拿本《论语》以所谓“心得”“感悟”大赚其财。因为,无论师者还是学生,只要是真心学我中华国学之人,都知道自己面对的是人类最博大精深的文化之一。

而文化从来就是价值观的终极载体,它代表着一个民族无数代人读过的书、走过的路、流过的血、洒下的泪。“国学”这两个字,对每个中国人来说重如千钧。因而,在自媒体发达、不少人将“国学”当成一门流量生意来做的今天,更有清源和祛魅的必要。“祛魅”,往往伴随着“清源”水到渠成。说到底,“国学”是一门学问,进而是一种文化,最终是中华民族最可宝贵的价值观。学习“国学”,就要先从端正态度开始,以质朴的求学姿态去老老实实读书求知,进而明理,最后践行。

知行合一,不只是我们珍贵的传统,更是践行国学精神的金标准。而我们通常所讲的“国学”,是近代以来才产生的概念。近代中国闭关锁国、落后挨打,在西方坚船利炮的冲击下, 被迫打开国门,西方的物质文化如潮水般涌入中国,全盘西化的呼声越来越高,中华几千年的灿烂文化面临着西学的极大冲击。当时一批富有远见的知识分子,如章太炎、康有为、梁启超、胡适、顾颉刚等人发现其中的极大隐忧,于是力倡本民族的学问,即“中学”或“国学”。因此,国学的概念是相对西学而产生的,国学的本质,就是我们的传统文化。

当然,中国文化存在着一个“复数的传统”,儒、释、道都是其中重要的组成部分。从中国历代的法律制度、生活方式和价值观念看,儒家对中国人的影响最大。儒家所体现的中国文化的核心价值观,可以概括为“仁”“义”“中”“和”四个字。如果用最简化的方式来提炼这个价值体系,我们会发现其实我们这个民族根骨里最讲“良知”二字。懂得礼义廉耻是良知,富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈也是良知,爱我们的家人、爱我们的民族、爱我们的国家说到底还是良知……也就是说,在危急危难、利益利诱和迷茫困惑的时候,我们中华民族自古便深深懂得:无论怎样,人应该活得像一个真正的人。

正因此,前面我们谈到马瀛老先生年轻时面对国难会投身学生运动,曹聚仁先生更是在抗战时成为一名战地记者,以首报台儿庄大捷与首次向海外报道皖南事变真相而蜚声海内外,洪北平先生也投身于民族事业中,从“九•一八”到卢沟桥再到后面无数的危难,洪先生都不顾个人安危紧握笔杆,坚持用自己的笔控诉日军的暴行,大声疾呼:“雪我耻与仇,拼我肉与血。还我好河山,完我金瓯缺。凡我中国民,此志不渝越!”……是的,我们并非为“学”而“学”,而是为“人”而“学”,更是为“国”而“学”。也许,这才是老先生们一边为“国学”苦心留下读书种子,一边身体力行“国学”之道的真正原因吧,而这也是《国学概论选粹》对今天的你我最为重要的现实意义。

微信号 : qdpubwx

抖音号 :qdcbs

新浪微博:@青岛出版集团

发表评论