清代汉学家的

学术精神片论

文丨罗检秋

清代汉学汇集众流,为传统学术的高峰,至晚清虽受经世思潮和西学浸染,仍不失生机。清代汉学家勤于著述,许多精深的经、史、诸子学论著前无古人,后少来者,至今都是不能忽视的学术资源,但其政治地位历经坎坷。清前期,朝廷标榜以理学治国,逐渐兴起的汉学只是民间学术。其开创者或如顾炎武自居遗民,或者如阎若璩、万斯大、万斯同等人以布衣终老,甚至如臧琳等人死而无闻。这与当时理学名臣继起,甚至死后从祀孔庙的荣耀形同天壤。乾隆年间,朝廷崇尚经学,汉学地位迅速提升,出现了毕沅、王引之、阮元等汉学官员。但绝大多数汉学家并无一官半职,如惠栋、江声、余萧客、沈彤、江永、汪中、焦循、臧庸等人久困场屋,甘居林下。许多家境贫寒者,晚年只能以游幕、授徒为生,甚至贫病交加,赍志而终。晚清以降,理学经世派迅速崛起,汉学仍有余晖,而政治地位再度边缘化。

显然,清代汉学的繁荣,根本上不在于政治地位。汉学的魅力和成就是与学者的治学精神分不开的。嘉道校勘学家顾广圻曾区分汉学、宋学和俗学:“予尝反复寻求,阅历数十年而后得,请以三言蔽之曰:汉学者,正心诚意而读书者是也;宋学者,正心诚意而往往不读书者是也;俗学者,不正心诚意而尚读书者是也。”他所分未必恰当,却提示了汉学尊德性与道问学并重的传统。

乾嘉汉学家如钱大昕、汪中、阮元、凌廷堪等人的文集、书札均楬櫫“实事求是”旗帜。道咸以降,学术潮流因时而变,“实事求是”仍然是汉学家的基本理念。比如,刘宝楠的《论语正义·凡例》表明:“至引申经文,实事求是,不专一家。”端木国瑚也说:“注经只求其是,以心安理足为要。”清代汉学家将“实事求是”精神发挥到极致,后世阐发其旨的论著不胜枚举,无须赘述。但如果对汉学精神的了解仅囿于此,则不能完全领悟其“尊德性”“道问学”并重的丰富蕴含。清代汉学家在皓首穷经的岁月中,还形成了一些独具魅力的学术精神。它们与“实事求是”相辅相成,相得益彰。这些多未引起研究者注意,本文略述要旨。

顾炎武

置重学术 淡泊利禄

相对于佛、道二教,儒家具有鲜明的入世倾向。在专制主义的钳制下,科举成就与儒学修养不能完全等同。士大夫的人格多被仕途扭曲、异化,许多人不讲修身立品,学问也只是谋取利禄之资。不少人迷恋仕途,期望以此光宗耀祖。但儒学的精神传统并没有完全断裂,孔子说:“不义而富且贵,于我如浮云。”董仲舒则云:“夫仁人者,正其谊不谋其利,明其道不计其功。”他还以此描述孔门弟子之行。这类理念在清代仍然薪火不绝,影响深远。

清廷入主中原后,由于其执行歧视汉人的政策,广大士人在精神上没有完全臣服。“扬州十日”“嘉定三屠”的惨剧长期留在清初士民的记忆中,接踵而至的文字狱更是让读书人生活得战战兢兢,如履薄冰。江南士人对政治的恐惧增强了远离官场的取向。与此同时,清代汉学在兴起之初,一直是有别于庙堂理学的民间学术,其“治平天下”的文化功能隐而不显,故不为统治者青睐,也不能像理学那样迅速官学化。这使得许多汉学家远离权利中心,淡化了经世致用,而却在较大程度上传承了儒学重义轻利的精神传统。

清代汉学家虽然有人在“尊德性”方面仍有欠缺,甚至不无利禄之心,但绝大多数人“明其道不计其功”,一生守望学术净土。清中期沈彤、余萧客、臧琳等人潜心学术、布衣终生,却是建立汉学的基石。一些人游移于仕、学之间,而价值重心仍在学问。钱大昕早年入仕,曾得乾隆帝赏赐,“将大用,而先生淡于荣利,以识分知足为怀。慕邴曼容之为人,谓官至四品可休。奉讳归里后,即引疾不出”。他40岁以后专注于著述、讲学,时人为之惋惜。而他认为,做官不如著述,唐代陇西、赵郡位居宰相者数十人,“然而太白、义山未登膴仕,至今妇孺皆能诵其姓字,视身都将相而无所表见者,所得孰多?故知名位之有尽,不若文章之无穷,昔人所以揅精覃思,兀兀穷年而不悔也”。这是钱大昕的人生感悟,也践履于行动之中。历代许多人入仕之后,荒废学业,专攻心术,甚至连官场文书都委之吏属,败坏了仕风。故钱大昕强调士大夫的学术素养,并以史为鉴:“士大夫不可以无学。不殖将落,原氏所以先亡;数典亡祖,籍父所以无后。董昭言:‘当今年少,不复以学问为本,专以交游为业。’曹魏所以不永也。史洪肇言:‘但事长枪大剑,安用毛锥?’乾佑所以失国也。蔡京禁人读史,以《通鉴》为元祐学术,宣和所以速祸也。”他认为,处理好仕、学关系不仅影响个人成就,而且关系国家安危。钱氏成为一代儒宗,学传久远,与其淡薄利禄、置重学术的志向无疑密切相关。

钱大昕

一些汉学家像钱大昕一样,明智地抉择于仕、学之间。乾隆十四年(1749),清廷令各地督抚保荐经学人才。惠栋被两江总督荐举,因故未能赴京。又有朝官荐举戴震之师江永,而江氏“自顾颓然就老,谓无复可用。又昔至京师,所与游皆无在者,愈益感怆,乃辞谢”。他致函戴震表示“驰逐名场,非素心”,“卒不能强起”。金榜高中状元,授职后即告归,沉潜于《三礼》之学,晚年卧病而著述不辍,终为礼学名家。

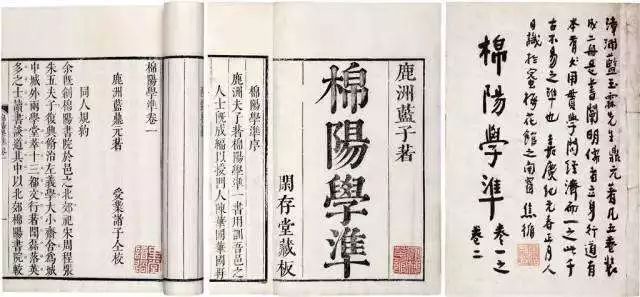

王念孙久值谏垣,任御史已满四年后,例当出任知府。为了潜心学术,他请辞更利仕途的外任,仍供京职,后来长期屈居六品。任大椿与王念孙志趣相同,而机遇不济。他少以文章名,自少至壮,起居食息、舟车道路无一时不究心典籍,精研考据。乾隆三十四年(1769)成二甲第一名进士。按例当改庶吉士,却被授礼部仪制司主事。该司工作繁重,无暇学问。他求座师朱筠设法移司闲曹,以便竭半日一夜之力读书,于是十年守官,仍可大半读书。朱筠说:“古人仕学不偏废,且知命者固不求热,亦岂有意求清冷耶?”大椿唯唯以退。每日自官署归,辄闭门读书,如诸生时,不以仕废学。类似学者还有凌廷堪,成进士后,例选知县,而心向学术的他自请改为教职,曰:“必如此,吾乃可养母治经。”遂选宁国府学教授,“孝悌安贫,谨身节用,毕力著述”,著《礼经释例》等书。受钱大昕学术熏陶的钱坫也在成进士后,请求由知县改为江宁府学教授,以便从事撰述。

有的学者疏离仕途也体现了对精神自由的追求。汪中早年曾赴科考,30岁以后绝意仕途。被谢墉选为拔贡后,却不赴朝考。汪中的才学深得朱筠、朱珪兄弟赏识。乾隆五十年(1785),朱珪主江南乡试,放言必得汪中为选首。但他未应试,曾致书孙星衍表明心迹:“科名,身外之一物,以之荣亲则为实际。某每闻人致语云:‘一举登科日’,泊然无所动心也。继云:‘双亲未老时’,则闻而瞿然。”又云:“入世既深,必思所以自立。学术观其会通,行业归于平实,是所望也。”一天,汪中过访焦循居所,感叹“湖光山色都娱目”,请焦循作对为楹帖,焦循遂联以“和璧隋珠勿动心”。这副联语其实表明二人心向学术、不图利禄的精神默契。汪、焦“行业归于平实”,既考虑了自身特长,又是向往自由精神。他们学思深厚,却不能逢迎官场习气,即使勉强入仕,未必能坦途如意。清代成进士者数以万计,而像汪、焦那样的学术巨匠则寥寥可数。

王念孙

一些学者比汪中、焦循的科举顺利,仕宦生涯也有声有色,但有的学者型官员人在仕途,而心系学术。洪亮吉致信孙星衍:“至吾辈艰窘之况,亦须稍受之,况既以出门,自当委运,日读书数卷无苦也。惟上则萦心堂上,次则系念故人,尚劳劳耳!”洪、孙二人入仕而不废学,一有机会便投身于学术事业,潜心学问。他们晚年专注学术后,成就卓著。在清代汉学家中,这类情形并不少见。

清代汉学家淡泊名利的精神追求曾给后人留下了深刻印象。章太炎针对清末士风云:“曩者凌曙卖香,汪绂陶瓦,戴震裨贩,汪中傭书,张惠言饿不能具饼饵,及其学术有造,往往陵厉前哲,修名烂然。自今以往,上品将无寒门,斯风则堕地矣!”梁启超也赞扬清代“学者的人格”:“为学问而学问,断不以学问供学问以外之手段。故其性耿介,其志专一。虽若不周于世用,然每一时代文化之进展,必赖有此等人。”清末民初,章、梁已不能“为学问而学问”,却崇尚汉学家的精神风骨,多少带有文化托命的忧思。他们针砭世风,也为后人了解、阐释汉学精神提供了线索。

刻苦治学 锲而不舍

中国学术代有演进,各显优长。汉赋、唐诗流芳百世,宋、明理学高明深邃。但就治学之勤奋而言,则清代汉学家可谓首屈一指。清代汉学名家辈出,著述累累,却并非天才济济。其中不少学者天资平常,少无才华。比如,阎若璩“幼口吃,性颇钝,读书千百过不能熟。年十五,冬夜读书,寒甚,漏四下,坚坐沉思,心忽开,自是颖悟绝人”。“生平长于考证,遇有疑义,反复穷究,必得其解乃已”。正是穷究疑义的韧性,使阎若璩的辨伪研究成绩斐然,成为汉学兴起的重要环节。章学诚自述“二十岁以前,性绝騃滞,读书日不过三二百言,犹不能久识。学为文字,虚字多不当理。廿一二岁,骎骎向长,纵览群书,于经训未见领会。而史部之书,乍接于目,便似夙所攻习然者,其中利病得失,随口能举,举而辄当。人皆谓吾得力《史通》,其实吾见《史通》已廿八岁矣”。章氏以勤补拙,坚持不懈,终成史学名家。

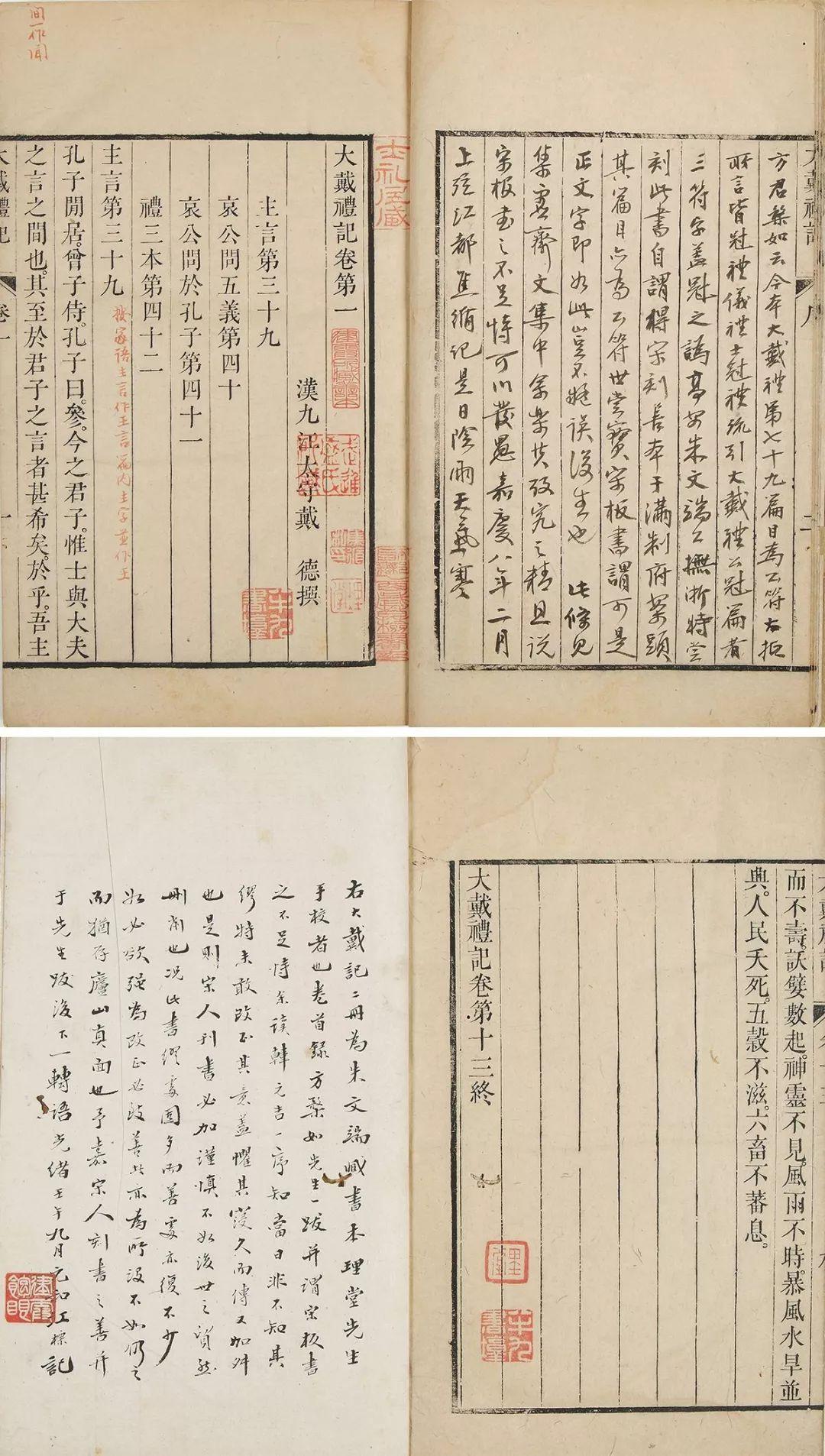

清代汉学家多无名位,常年以著书、授徒、游幕为生。著述虽勤,而刊印不易,有幸得到卢文弨、毕沅、阮元等官员助刊者为数有限,故他们生前刊行著述者并不多见。即使付梓,也几乎无利可图。惠氏弟子江声享誉学界,在嘉庆初年被举为孝廉方正,赐六品顶戴,但生活贫寒。孙星衍曾寄银数十两接济,江声谢云:“接奉手函及《明堂考》,且奉厚惠十金,窃念阁下爱我,谢非笔所能馨也。计阁下贶我,于今四次矣。去年曾致书阁下勿复见赐,不至伤惠,俾声亦不至伤廉……心实歉仄,感愧交并也……自计昔为刻书受钱颇多,方患实不副名,前此既不可追,后此宜深自厉,见利辄取,毋乃累乎?”江声清贫的著述生涯于此可见。

考经证史耗费心力,出版又不易,许多汉学家一生贫病交加,默默无闻。比如,张星鉴师从陈奂,屡应秋闱不中,以诸生终。他以游幕为生,历经皖、鄂、豫等省,与咸同年间校书者多有交往,所撰《国朝经学名儒记》一卷,得河南学政之助刊行,其余则难以面世。同治年间,张星鉴曾去金陵书局拜访戴望、刘恭冕,于治学的艰辛颇有同感。自记云:“时局中刻诸史,任校雠之役者如德清戴君子高、宝应刘君叔甫,各以文章、学术雄视一时。子高好读毗陵庄侍郎、刘礼部书,为先汉今文家学。叔甫系端临先生从孙,考证经、史,能不坠其家法。与之言论,慨异学之鼓簧,叹经生之不遇。”张星鉴“晚年学益邃,境益困……未尝一日稍得志”。光绪三年,“倦游返吴,老而贫,贫而病,里居困瘁……有子先卒,身后萧然,家徒壁立。亲友为营丧葬事既毕,其戚朱砚生给谏……搜访遗文,将以付梓,得《仰萧楼手稿》二卷”。乾嘉汉学一度得到官方扶持,但对朝廷来说,经学的价值始终体现在工具层面。故有清一代,“叹经生之不遇者”绝非少数。刘恭冕学有渊源,逝世前得中举人,而一生境遇并不比戴望、张星鉴优裕多少,而续完的《论语正义》成为一代名著。这类刻苦治学的情形在清代中下层士人中屡见不鲜。

尽管如此,许多学者仍不计功利,数十年沉潜于学术,死而后已,兹举乾嘉汉学家数例:余萧客早年师从惠栋而能传其业,深疾凿空之谈。“幼有异禀,尤攻苦自励。家甚窭贫,而书卷不啻千计,皆奔走数十里,或扁舟,或柴车,闻一异书,必假抄写,或得观乃已,故其家率多善本……中岁得目疾,畏风日,构一室无窗户,上穴一方,以通天光。设巨案周其室,书册鳞比,诵习之寒暑弗间也”。他以布衣终老,有暇则读《十三经注疏》,并摘录注疏,欲求补缺。自乾隆二十四年秋始,依《十三经》经文编次,孜孜不倦,昼夜手录,至二十六年,左眼几近青盲。二十七年二月,目疾日甚,多方治疗,至四月仍未愈,以至头不得俯、不得回,行走不能活动,否则眩晕耳鸣,通晚不止。是年九月,终于成《古经解钩沉》30卷,而《叙录》《周易》《左传》均各分子卷,实为33卷。是书成稿后,余萧客告祀先圣及文昌之神,学友为诗以纪其事。

任大椿精于汉代礼制和名物制度,官“四库馆”及监台之余,精研《礼经》,著有《弁服释例》等书。他好辑录佚书,撰《小学钩沉》,辑小学书籍38种,于诸家异说多所考证。又撰《字林考逸》8卷,共辑一万五千余字,超过原书字数。辑佚之事,艰苦繁杂,以致他经常带病操劳。乾隆四十年,他正带病辑考《字林》,特来探望的章学诚记云:“散见蒐猎横博,楮墨纷挐,狼籍枕席间。君呻吟谓病不可堪,赖此消长日耳。”是书于乾隆四十七年完稿。

章学诚治学也是孜孜不倦,毅力坚强。晚年眼病目盲,仍著述不辍。自己不能写字,则口授儿子代写。针对汉魏以降士大夫好编文集、总集、别集之风,他强调“古人有专家之学,而后有专门之书。有专门之书,而后有专门之授受”。[23]他主张写专门之书而反对编文集,体现了汉学家的学术取向,即好作专门的经史考证,而疏于作文。清代一些著名汉学家,如吴县惠氏、高邮王氏、常州庄氏等都潜心撰写专门之书,留下的文集篇幅很少。然而,许多经学、子学专著不得不耗费作者数十年、甚至几代人的心血,其锲而不舍的学术追求是不言而喻的。

焦循中举后,发奋著书,成为《易》学、《孟子》学和天算学大家。自述从41岁以《十翼》及上、下两经“参互融合”,五年三易其稿,至45岁那年“三月十八日昏绝,至二十四日复甦。妻子啼泣,戚友唁问,一无所知,惟《杂卦传》一篇朖朖于心。既甦,默思此传实为赞《易》至精至要之处。二千年说《易》之人置之不论,或且疑之。是固我孔子神爽聿昭,以循有志于此经,所以昏瞀之中,开牗其心,阴示厥意”。[24]从此,他不惮寒暑,不与应酬,不赴科考,专心《易》学。焦循著《孟子正义》则先令其子焦廷琥抄录专说《孟子》之书,加上杂见他书者,编成《孟子长编》30卷,然后以己意裁成损益,撰写《孟子正义》。廷琥记云:

戊寅(嘉庆二十三年——引注)十二月初七日,开笔撰《正义》,自恐懈弛,立簿逐日稽省,仍如前此注《易》……每夜三鼓后不寐,拥被寻思:某处当检某书,某处当考某书。天将明,少睡片刻,日上纸窗,府君起盥漱,即依夜来所寻思,一一检而考之……府君之心血,竟以著书耗矣……病中犹以未能录完为憾,语不孝曰:《孟子正义》无甚修改,惟所引书籍,仍宜逐一校对,恐传写有误耳。

章学诚

焦循家居18年,刻苦著书300卷,在完成《孟子正义》后不久,便于嘉庆二十五年七月去世,仅58岁。焦循著书而死,而其子廷琥发扬家学,沉溺于学术,加之体弱多病,父卒半年后也因病早逝。

道咸以降,社会动荡,治学环境每况愈下,而许多学者治学不懈。绩溪胡氏以学术成就享誉晚清,而勤奋治学也是胡氏家风。史载胡秉虔,“好学之心孜孜不倦。咸丰辛未之岁,已成进士十二年。先生从侄竹村先生计谐来都,与先生同寓。每夜读书必尽烛二条,或日间酬应纷纭,而夜课不减。勤学不辍,无异寒素,宜其所成之深也”。其侄胡培翬(竹村)的《仪礼正义》为传世之作,而撰写过程更加艰苦。他致信陈奂云:“弟自秋间背生一疽,卧床数月,近日始能起坐,然尚未复元。《仪礼疏》稿写出仅止一半,今岁在舍,耽延日多,俗务纷集,又复遭此灾厄,精神顿减,成书未知何日,焦甚。”然而,胡培翬仍以顽强的毅力撰成了此书。

黄式三自少癖嗜读书,一生治学不辍,生前仅有《论语后案》刊行。他对汉学家的“求是”理念不敢自信,但坚持“天假我一日,即读一日之书,而求其是”。这种好学精神滋润后代,其子黄以周阐发家学,精研《三礼》,“详考礼制书,昼夜研索,多正旧说之误,释后人之疑”,著《礼书通故》百卷,列为五十目。黄氏成为晚清学术名家,而刻苦治学也传为家风。

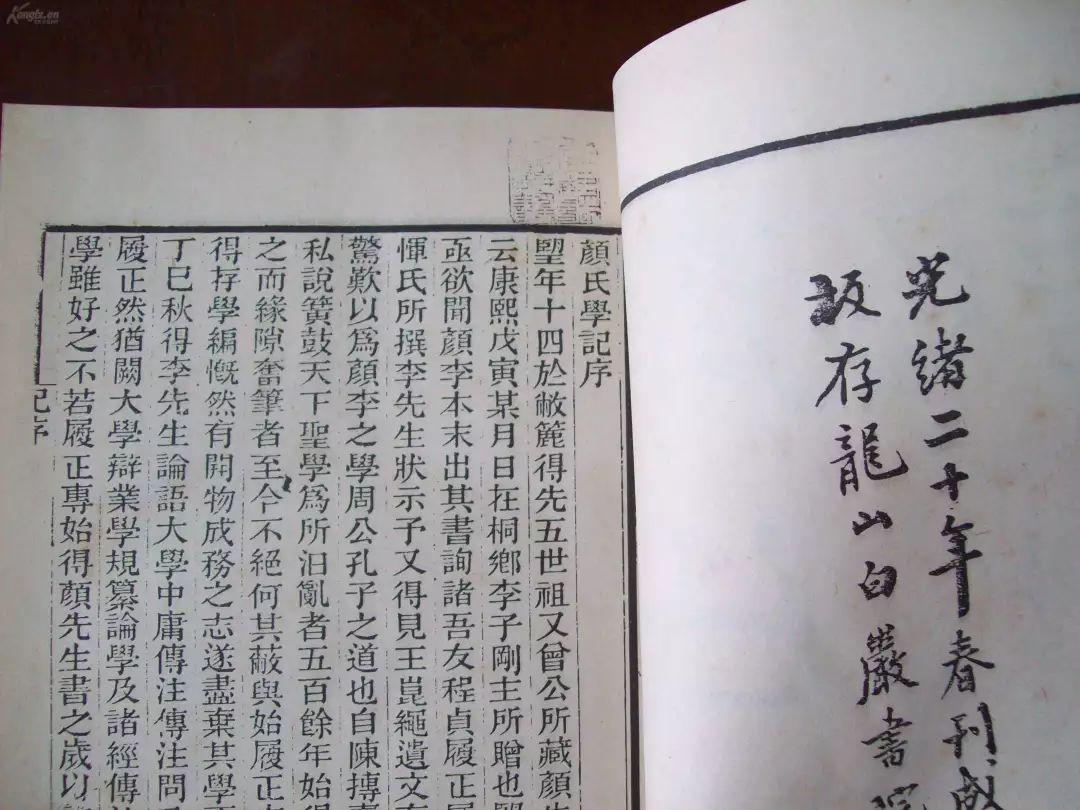

戴望出身儒门,幼年孤苦,寡母节衣缩食,助之向学。他曾从陈奂、宋翔凤问学。学未大成,却遇上太平天国战争,只得奉寡母避居苏州城南之东林山。清军收复江宁后,戴望受聘入金陵书局校书,闲时研究经、子,学识益进,撰成《戴氏论语注》20卷,辑《习斋颜氏学记》10卷,撰《管子校正》24卷。“又为《古文尚书述》,属稿未半而病以亟矣!盖君自至江宁数病,病稍间,即改所著书,复作乃止,如是六、七年,至于不可为以卒”,年仅37岁。这类事例在清代汉学群体中不胜列举。

清代汉学家沉潜于研经考史,表现出顽强的学术韧性。王国维谓治学的第二境界是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。在清代汉学群体中,许多人岂止是憔悴而已,以学术为生命者可谓不乏其人。正是这种刻苦治学、锲而不舍的精神铸就了实证学风,延续了清代汉学的辉煌。

平等立言 和而不同

清代汉学家的门户观念不如宋、明理学家深重。乾隆年间,惠栋等人倡导汉学之时,注重独立门户,凸显壁垒。但嘉庆以降,调和、兼采汉宋的局面逐渐形成,门户观念趋于淡化。尽管汉学家之间也有师承或意气之争(后者如段玉裁与顾广圻论校书),但大抵以实事求是为宗旨,表现出和而不同、平等立言的态度,学术上没有不可冒犯的偶像。郑玄、许慎是汉学宗师,自然也是学术典范,但如何认识二人的学术风范?焦循认为:“许氏作《说文解字》,博采众家,兼收异说。郑氏……注《三礼》,列郑大夫、杜子春之说于前,而以‘元谓’按之于后。《易》辨爻辰,《书》采地说,未尝据一说也。且许氏撰《五经异义》,郑氏驳之。语云:‘君子和而不同。’两君有之。”“和而不同”是焦循对许、郑学术精神的总结,实则反映乾嘉汉学家的治学态度。清代汉学群体中,学术上争鸣立异、推陈出新是普遍情形。惠栋、戴震、钱大昕等人以学问精博、蔚为宗师而载诸史册,而他们的一些见解在当时即遭受质疑。

与此同时,汉学家进行学术争鸣的态度多如钱大昕所云:“愚以为学问乃千秋事,订讹规过,非以訾毁前人,实以嘉惠后学。但议论须平允,词气须谦和。一事之失,无妨全体之善。”讨论古学尚且如此,与当朝人切磋更需谦谨。钱氏面对他人的学术质疑,总是心平气和地进行讨论,其大量书札留下了这类记录。比如,卢文弨推崇钱大昕“品如金玉,学如渊海,国之仪表,士之楷模”。但对于钱撰《熊方后汉书年表序》反对更改熊书的主张,卢氏持有异议。在反复考核之后,他指出熊书的数条失误,还指出钱著《续汉志》中的几处讹误。钱大昕复信云:“来教谓《续汉志》述二十四气中星,大寒旦中,当是‘心半’,非‘心二半’。仆初校时,但据闽本添‘二’字,初未布算,兹以《四分述》推之,果是心半,始悔向来粗心之误,受教良非浅矣。惟是尊教云中与节相距之度,不过十四、十五之间,则恐未为定率。”这类平实讨论在汉学家之间实在是习以为常。

“四库馆”成为汉学家的大本营,也象征着汉学跻身于清学正统。馆中聚集了不少一流学者,但他们并非不可置疑的学术权威。戴震作为学术大家享誉士林,而从嘉道年间开始,戴震的《水经注》案争论就已开始,其后持续百多年。王念孙早年师从戴震,却像汪中一样否定戴震“光被四表”的解释,这一见解后来收入王引之的《经义述闻》。钱大昕与戴震书札往返,力辨西人历算学之非,指出戴震之师江永“乃创为本无消长之说,极诋杨(光辅)、郭(守敬),以傅会西人”。与此同时,王念孙对钱大昕的经史考据也多有辩驳,如《史记杂志序》《书钱氏答问说地字音后》等篇。

扬州学者王念孙、汪中、刘台拱、李惇(成裕)等人为至交好友,而学术观点多有出入。汪中致信刘台拱云:“中在府城中,尝与成裕相知,处四五日,其心折于足下者甚至。至于学术同异,则诚不可以口舌争也。”他们的学术异同不只是考证见解,而且体现在儒学宗主。王念孙、刘台拱兼尊宋学,汪中、李惇则不遗余力地排斥宋学,而汪、李对于刘台拱兼尊宋学也颇有微词。汪中曾致书台拱:“李君相见时,每以足下笃信宋人之说为恨。君子之学如蜕然,幡然迁之,未审比来进德修业,亦尝发寤于心否?示知为望。”但刘台拱并未改变自己的学术特色。汪中、李惇还曾为考辨明堂制度反复辩论,求同存异。这些学友,“并才力所诣,各成其学。虽有讲习,不相依附”。不相依附是汉学家的学术理念之一,不仅见之于同乡好友间,也流露于师徒之际。

焦循对待学术批评的态度也有典型意义,他说:“余生质极钝,然每得一书,无论其著名与否,必详阅首尾……余交游素少,然每有以著作教我者,无论经、史、子、集……必详读至再至三,心有所契,则手录之,历二三十年,盈二尺许矣!”[40]在设馆授徒之余,他呕心沥血,于28岁撰成《群经宫室图》50篇,仓促付梓后,疏漏自不能免。江声读后,写信反复辩难。焦循将江声手札保存下来,赞赏江氏“德性之醇穆”,并感慨:

呜呼!人有撰述以示于人,能移书规之,必此书首尾皆阅之矣。于人之书而首尾阅之,是亲我重我,因而规我。其规之当,则依而改之;其规之不当,则与之辨明。亦因其亲我重我,而不敢不布之以诚,非恶夫人之规己而务胜之也。

焦循阐明了学者对待学术批评的应有态度,“规之当,则依而改之”,否则开诚布公地辨明。这是博大胸怀和学术自信的体现。

刘恭冕、戴望是《论语》学朋友,而学术路向大相径庭。戴望对刘氏兼采汉、宋不以为然,曾致书张星鉴云:“叔俛兄经学虽有所得,唯惜其汉、宋杂糅,与苏、常诸老派别实异,求如洵美、泳之之谨守家法,自二三君子外,不可多得也。”刘恭冕则不完全认同戴望的今文经学,曾致信刘寿曾云:“冕于《春秋》欲昌明左氏,辨汉人左氏不传《春秋》之诬(拟为文十篇),现撰文四篇,俟后钞出求教(一辨卫蒯瞶、辄父子争国事,一辨王壬秋《庄子》中有公羊说之误,一论何劭公用纬说《公羊春秋》之误,一论公羊家微言之辨)。”尽管如此,刘恭冕的《何休注训论语述》除了多引刘逢禄、宋翔凤的见解外,也直接引用戴望的《论语注》,且关心其遗著出版。

结 语

上述学术精神与“实事求是”理念相辅相成,还有待于今人认识和阐发。其实,清代汉学家的治学精神远不止此。此外如谨慎立言的学风,被称为“一字之证,博及万卷”。正如阮元所云:“我朝儒学笃实,务为其难,务求其是,是以通儒硕学,束发研经,白首而不能究,岂如朝立一旨,暮即成宗者哉!”清代汉学家不好立宗旨,淡化道统,似乎做着“无用之学”,但不仅取得了辉煌的考证成就,而且在庙堂理学之外诠释儒学本原,自建了学统。尽管清代汉学不无烦琐之弊,思想建构较两宋儒学逊色,却是医治空疏学风之良药。这些都是前代儒家未能达到的境界,对于清代学术的繁荣具有重要意义。

进而言之,矻矻考据的清代汉学家并没有局限于“保身”“谋生”,后世也不应以此来认识其精神境界。他们淡化了儒家的道德理想主义,少谈心性之学和纲常道德,却仍然有其德性追求。汉学家在治学生涯中展现的学术精神,正是其德性修身的重要体现。学者们沉潜踏实的学术风尚,较之束书不观、奔走利禄的士风,其高下之分不言而喻,其中德性蕴含也不容忽视。

发表评论